另眼看古典学⑭|复现悲剧哲学家的原型——尼采的“前柏拉图哲学史”

像海德格尔这样的哲学家,当他们面对柏拉图、亚里斯多德或更早的前苏格拉底哲学家,总是会抓住思想的实事,就哲学问题本身与之展开对话。对话若要深入思想的实事,必会诉诸前人思想的再发明(参见第11篇海德格尔对“阿纳克西曼德的箴言”的思想再发明)。此外,他们还会从思想对话当中发展出一种较为少见却别具意味的接受方式——发明一部通向自己的哲学的古希腊哲学史,让这部哲学史成为自己的哲学的一段前史,一个有机的组成部分。这与我们熟悉的哲学史家的哲学史有着根本的不同,是一种哲学家的哲学史。

例如,二十世纪二十年代,青年海德格尔着手从存在论的历史来重新诠释古希腊哲学,最为系统的论述见于《古代哲学的基本概念》课程讲义(1926年夏季学期开设于马堡大学的公共课,收入《全集》第22卷)。这是一部涵盖前苏格拉底哲学家、柏拉图和亚里斯多德的古希腊哲学史,但它实际上是一部哲学家的哲学史。海德格尔围绕古希腊哲学的基本概念及由此提出的基本问题,揭示所有这些概念和问题都统摄于“存在”,指明存在问题正是古希腊哲学史的核心问题。柏拉图尤其亚里斯多德代表了古希腊哲学的“至高点”,因为他们取得了古代存在论的最高成就。这个成就直接通向海德格尔自己正在创建的“基础存在论”,也就是他于讲授古希腊哲学史的同时正紧张撰写并于翌年(1927)出版的《存在与时间》。这部划时代的巨著一开篇便以宏大的气势重提“巨人们关于存在的争论”,说它“曾使柏拉图和亚里斯多德为之思殚力竭”(引自陈嘉映、王庆节译本),有心的读者当能从中听出弦外之音,实为海德格尔本人在《古代哲学的基本概念》课堂上发明的古希腊哲学史。

再如,比海德格尔早一个世纪,另一部课程讲义——黑格尔的《哲学史讲演录》开创了近代第一部哲学家的哲学史。冠于《讲演录》之首的长篇“导言”,摒弃流俗的哲学史观念(“哲学史作为分歧意见之堆积”),而要求“哲学史本身应当是哲学的”,于是提出“发展的哲学史”观念,要通过哲学史的研究来了解哲学本身。到了这部哲学史的末尾,黑格尔断言“那最后的哲学包含着前此的哲学、包括所有前此各阶段在自身内,是一切先行的哲学的产物和成果。”(第四卷,378页,引自贺麟、王太庆译本)——这也就是黑格尔自己关于“绝对精神”的哲学。到黑格尔为止,哲学经历了三个阶段,古希腊哲学是第一个阶段,也是真正的开端。从泰勒斯到亚里斯多德构成古希腊哲学的第一个时期,这个时期最为关键,哲学得以开始、逐步发展、成为一个自足的整体。因此,《讲演录》用了足足三分之一的篇幅讨论这段哲学史。

哲学家的哲学史甚至还可以追溯到古希腊大哲亚里斯多德。他在其哲学的导言即《形而上学》第一卷写下了最早的哲学史。哲学首先被规定为关于万物本原和原因的知识,随后亚氏以自己提出的“四因说”为框架,发明了一部到他为止的哲学史。这是一条始于泰勒斯(某种意义上始于更早的诗哲赫西奥德),从早期自然哲学家到毕达哥拉斯学派再到柏拉图,逐步发现质料因、动力因和形式因、最后通向由亚氏赢获的真理即目的因的道路。亚氏发明这部简扼的哲学史,不是要历史地再现前人的观点,而是要哲学地检验前人的学说、与之辩驳,总结并推进前人对于万物本原的探索。

无论亚里斯多德的原因和本原,还是黑格尔的绝对精神,抑或海德格尔的存在,哲学家的哲学史总是以某个或几个根本性的哲学问题为线索,融贯古今。哲学家本人作为这部哲学史的最后完成者,用他自己的哲学重新发明了以往哲学家的思想,从而让那些思想再次生机勃勃,也让哲学本身焕然一新。所以,哲学家发明的哲学史,也是对哲学本身是什么的再发明。

对海德格尔或黑格尔而言,古希腊哲学家的生活和个性无足轻重,思想意味着一切。但是,哲学家的生活以及从生活中展露出来的个性真的与他的思想毫不相干么?是否应当回到哲学的开端即古希腊哲学,重新思考哲学家的思想和学说与生活和个性之间的关系?以便思考一个更为根本的问题:如何从哲学家而非哲学问题来重新理解哲学是什么?此种反问构成了另一位现代德国大哲——尼采所发明的古希腊哲学史的出发点。

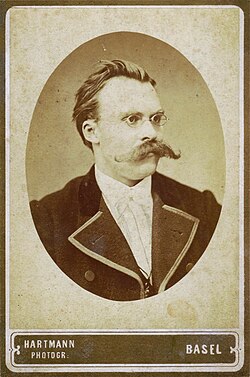

青年尼采,约1872年摄于巴塞尔

1869冬季学期,新近就任瑞士巴塞尔大学古典语文学教授的尼采,开设了“前柏拉图哲学家”课程,此后又于1872、1875、1876年数次开课。围绕这门课程的主题,尼采首先撰成讲义稿《前柏拉图哲学家及其部分残篇的阐释》(1872年,生前未发表),随后又着手撰写《希腊悲剧时代的哲学》(1873年年初)一书,该书用论说文体写作,原本打算写成与一年前出版的《悲剧的诞生》(1872)相呼应的著作,但因故未能完成,生前也未发表。这部未竟之作从古希腊哲学史当中截取了柏拉图之前的时段,称之为“希腊悲剧时代的哲学”,并挑选出泰勒斯、阿纳克西曼德、赫拉克利特、巴门尼德、阿纳克萨戈拉、恩培多克勒、德谟克里特和苏格拉底这八位哲学家(实际只写到前五位)。关于这些哲学家,尼采在序言里开宗明义地宣告:

我将简要地讲述那些哲学家的历史,我会从每个体系中仅仅突出那个点,它是个性的一个断片,是[哲学家的]历史必须保存的那种不容辩驳、无可争议的东西。

原因在于,这些前柏拉图哲学家都有着鲜明而伟大的个性,他们作为伟大的个人——伟大的个性和思想的统一,每一位都是哲学家的一种原型。哲学史的目的是结合思想和学说与生活和个性,勾画出这些原型。

不过,在古希腊哲学家的思想和个性的统一当中,并非思想优先于个性,让个性无关紧要,反倒是个性从更深的层次以隐秘的方式决定了思想。尼采从两方面来考察哲学家的个性为何优先于他的思想。一方面,哲学家作为一个群体,是一种特殊类型的人,他们的特点何在?前身是谁?他们在一种文化里居于什么位置?哲学家(philosophos)的特点可以从sophos或sapiens一词的词源得到规定:他是“拥有超强味觉能力之人”,引申为“拥有对伟大事物的良好趣味之人”,“因为有着良好趣味而热爱伟大事物之人”。热爱智慧、追求真理的哲学家的前身,在古希腊可以追溯到诗人(作为神话创制者和真理之主宰)和先知这样的天赋异禀的“智识之人”,哲学家是“智识之人”这根链条上的又一环。缘于对伟大事物的热爱,哲学家要为一种文化里的价值立法,但不是为善恶的价值(那是宗教家、道德家所热衷的),而是为万物的价值,形而上和形而下、超验的和经验的一切事物的价值。通过价值的立法,他也为自己确立了文化位置,成为该文化里的典范人物。

另一方面,作为个体的哲学家,他的个性是其学说的本原。个性和学说之间的隐秘纽带,可以检验哲学作为一种生活方式是否成立以及在多大程度上成立。故而,尼采对“前柏拉图哲学史”的再发明聚焦于哲学家的个性,他要从哲学思想当中复现悲剧哲学家的原型。他的出发点是苏格拉底,这位终结了悲剧(与欧里庇德斯一道,但却是幕后真正的推动者)的乐观主义理性哲学家。尼采无视柏拉图赋予苏格拉底的哲学悲剧英雄的奠基意义,因为苏格拉底虽然为哲学赴死,他的哲学本身恰恰是乐观主义的。尼采要从苏格拉底一路往前,在前苏格拉底哲学家当中找寻真正的悲剧哲学家,及其所代表的悲剧哲学精神。这位真正的悲剧哲学家,如同真正的悲剧艺术家(埃斯库罗斯和索福克勒斯),洞观宇宙人生的悲剧本相,却用哲学方式表达出来,并用与之相符的生活方式为之辩护。

于是,尼采的“前柏拉图哲学史”让哲学家站到由他的学说搭建起来的舞台中央,哲学家不是隐身于学说背后的思考着的大脑,而是他的学说的主人公。一位又一位前柏拉图哲学家走上舞台,从最初的哲学家泰勒斯经由悲观哲学家阿纳克西曼德,到真正的“悲剧哲学家”赫拉克利特,及其反面巴门尼德及后辈阿纳克萨戈拉。他们的背后都有同一种悲剧文化,是这种悲剧文化孕育出来的哲学家的不同原型。他们当中谁是最能体现悲剧文化的哲学家?哪一种哲学家的原型足以代表悲剧文化的精神?非赫拉克利特莫属。《希腊悲剧时代的哲学》专论赫拉克利特的四节文字,前三节讨论他的学说,最后一节刻画他的形象和个性。这四节文字里多达五段自白,犹如尼采为这位悲剧哲学家创作的台词,令他的形象最为丰满,他的个性栩栩如生。从赫拉克利特的学说(对生成的世界的肯定和辩护、对宇宙游戏的审美直观、竞争作为宇宙和文化原则)到他的伟大个性(“帝王式的孤僻和知足”),他的思想和生活方式实现了高度的统一,堪称悲剧文化孕育出来的最伟大的哲学家原型。

尼采从哲学思想和生平推衍出哲学家的个性及生活方式,让思想回到个体,让伟大的思想表征伟大的个体,这是一种独特的思想再发明。他将古希腊哲学的高峰定位于前柏拉图时期,因其伟大思想与伟大个性的内在关联,发明了一部悲剧时代的“前柏拉图哲学史”,成为他自己的哲学的一个组成部分,或者更精确地说,为他自己今后的哲学道路指明了方向。古代那位真正的“悲剧哲学家”——赫拉克利特——是尼采针对柏拉图的苏格拉底创作出来的形象,这个形象也呼应着青年尼采最仰慕的当代哲学家叔本华。后来的尼采又超越叔本华,成为直追赫拉克利特的当代“悲剧哲学家”。

尼采发明的这部“前柏拉图哲学史”,与当时盛行的古代哲学史正相对立。他曾在致友人的信中说:“我宁愿读第欧根尼·拉尔修,也不愿读策勒之流的哲学史。”“策勒之流的哲学史”指的是被誉为古代哲学史的现代奠基人策勒(Eduard Zeller)所著皇皇五卷本《古希腊哲学史》(Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1844-1852年第一版)。此种哲学史家的哲学史以语文学为基础、历史学为导向,随着十八世纪末现代古典学的诞生而兴起。从尼采的时代直至今日,它的基本框架没有改变。尽管前苏格拉底哲学史的重心有所转移,从哲学家的作品和学说本身转向后人对这些作品和学说的接受,历史重构仍是根本目的,需要依靠语文学家和哲学史家共同完成。

可是,哲学史家的哲学史只关乎思想的事实,而语文学家的哲学史更舍弃思想的事实,只关乎语词的事实。哲学史家客观地研究某位哲学家的学说,或不同哲学家学说之间的历史演变,求得哲学学说的历史之真。他自己没有哲学,就用这历史之真来代替,让自己“拥有”别人的思想;但他无法自己去思想,无法触及思想之真,也就无从理解何为思想之真。——而哲学家的哲学史却关乎思想的实事,他发明的哲学史是他自己的哲学的组成部分,用来融贯他与此前的哲学家所思的共同哲学问题,朗照他们未及思的方面,并且以共同的哲学问题为主导线索,展现前辈哲学家的思想如何通向他自己、实现于他的思想。因此,哲学家的哲学史是为了思想之真而对前辈哲学家的思想进行的再发明。

《希腊悲剧时代的哲学》书影

古希腊哲学,无论托付给古典语文学从事哲学文本的整理和复原,还是托付给历史导向的哲学史从事哲学思想的重构和解释,都以还其历史之真为最终目的,充其量不过如实地再现古希腊哲学家的文本,或把文本里的思想如实地复述一遍。这固然是不可或缺的基础,但与古希腊哲学所能以及应当担负的文化使命距离甚远。像尼采的《希腊悲剧时代的哲学》那样的“哲学家的哲学史”,立足于当下重新思考哲学和哲学家是什么、哲学家的思想和个性之关系、哲学家的文化位置这些根本问题,向过去回溯这些根本问题的本原,回到“希腊悲剧时代的哲学”,回到哲学与哲学家的个体生命及哲学家所属的文化紧密结合的原初状态,复现悲剧哲学家的原型,以便重新发明哲学本身,让哲学再次成为革新文化的强大力量。