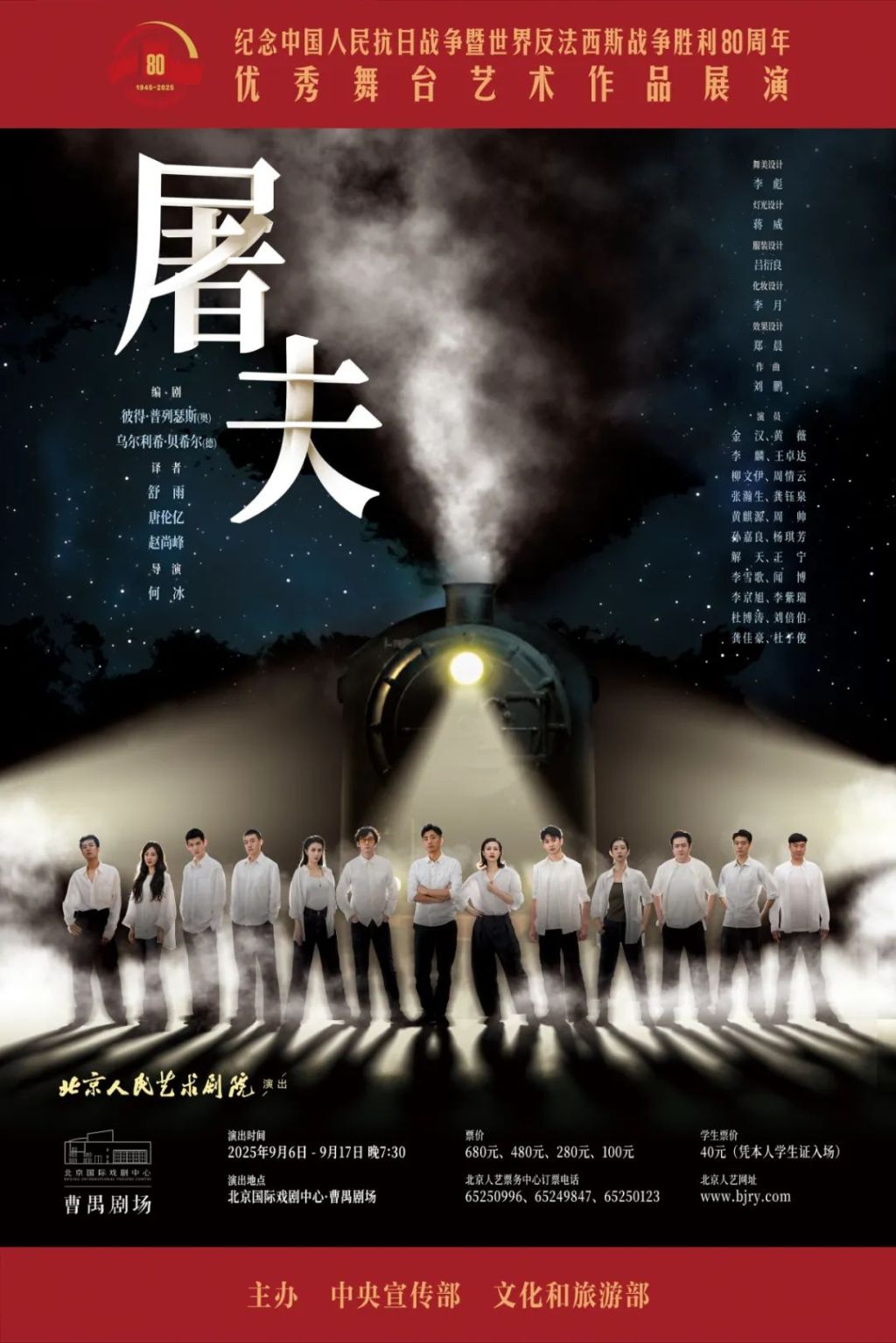

北京人艺《屠夫》上演:“对于战争,我们要像山猫一样警惕”

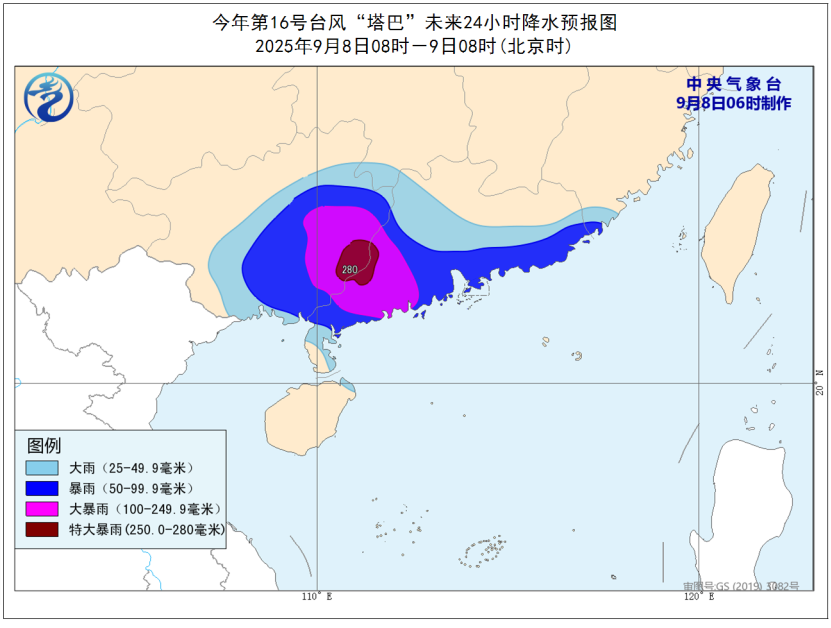

急促的汽笛声划破了维也纳的夜空,一列掩映着锅炉火光、吞吐着袅袅白烟的蒸汽机车从舞台深处缓缓驶出——“音乐之都”宁谧祥和的气氛瞬间被打破,一场笼罩在二战阴云下的悲惨故事就此拉开序幕……9月6日晚,北京人艺新排反战剧目《屠夫》在北京国际戏剧中心·曹禺剧场首演。

首演剧照

作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演的参演剧目,《屠夫》不只是以当代视角“打捞”出一部优秀的历史剧目,更是以戏剧的形式唤起当下观众对和平的珍视、对战争的警惕。本轮演出将持续至9月17日。

演出海报

重排上演,绝非“旧瓶装新酒”

话剧《屠夫》由彼得·普列瑟斯(奥地利),乌尔利希·贝希尔(德国)编剧,以第二次世界大战纳粹德国吞并奥地利为历史背景,讲述了一个普通的肉铺老板伯克勒一家被卷入法西斯专政的政治漩涡中的故事。该剧虽未直接呈现战争场景,却透过每个饱受创伤的普通人,在笑泪交织间更深刻地揭示出战争的残酷性与破坏性:既碾碎生活,也扭曲人性,旗帜鲜明地表达出谁才是真正的“屠夫”。

首演剧照

虽然这是一部从国际视角反映反法西斯主题的作品,但世界各国人民寻求正义、反对战争的意愿与意志是彼此相通的。“我们国家也经历了艰苦卓绝的抗日战争,中国人民和很多被法西斯铁蹄碾压过国家的人民一起取得了最终的胜利,这是正义的胜利,我们在舞台上所做的就是表达正义。”

导演何冰表示,《屠夫》今年的排演,正是以戏剧的形式与观众共同反思战争带给人类的灾难,进而传递出正确的历史观与是非观,“设身处地想一想,我们还会允许这种事情再发生吗?我们相信正义的存在,也绝不允许这种事情再发生。”

2005版《屠夫》剧照,时年75岁的朱旭再演伯克勒,时年81岁的郑榕由于身体不便全程坐在轮椅上诠释盖世太保冯·拉姆 图片出自北京人艺官网

话剧《屠夫》与北京人艺老一代导演、表演艺术家之间的缘分匪浅。1982年,作为对《茶馆》赴欧演出的回访,德国曼海姆民族剧院携被称为“日耳曼《茶馆》”的话剧《屠夫》来人艺演出。当年12月,人艺就将该剧(田冲导演)搬上了首都剧场的舞台。2005年,朱旭、郑榕、周正等已年届七八旬的老艺术家们再次登台,以教科书式的表演在《屠夫》(顾威导演)的演出历史上留下了浓墨重彩的一笔。

首演剧照 北京人艺2022级表演学员培训班成员周情云(女)此番出演党卫队军官格施特纳

而《屠夫》在今年的重排上演,绝非简单的新瓶装旧酒。何冰为此专门找来了四套剧本,其中有一套是来自德国曼海姆民族剧院的德文剧本,他惊讶地发现剧本之间居然都存在着差异,甚至剧中党卫队军官格施特纳这个角色的性别都不一样。“尽管这是一个男性通用姓,在德奥女性中极为少见,北京人艺之前的演绎版本中,这一人物的性别也被处理成男性,但我们通过对剧情的认真分析,还是认为格施特纳在剧中作为女性更为合适,能让伯克勒在出言顶撞了党卫队之后的剧情发展更为合理,同时也会让这个角色的色彩更加丰富。”

首演剧照

新版《屠夫》并未简单地将角色界定为“好人”或“坏人”,而是着眼于战争对人性的深刻影响,从现代视角重新深挖文本,从文本出发,通过行为找到人物,并通过对人物行为的诠释,展现出大时代对每个个体思想和生活的深刻影响。“这也是北京人艺舞台创作的根本方法。”何冰表示。

青年演员挑梁,蒸汽机车开上舞台

一批正值“当打之年”的中青年演员齐聚《屠夫》剧组,在继承北京人艺现实主义表演方法的基础上,进行了更多表演上的尝试。就说说在这部戏中接班两位前辈角色的金汉和周帅——朱旭饰演的伯克勒是柔中带刚,偶露峥嵘;郑榕饰演的盖世太保拉姆博士则是王霸颟顸。

首演剧照 周帅(以手杖戳人者)饰演盖世太保拉姆博士,他也是该剧的副导演;金汉(坐者)饰演伯克勒

何冰出人意表地安排了两位和之前对应角色风格全然不同的演员接手——金汉演绎的伯克勒是至刚至阳,偶露脆弱;周帅诠释的拉姆博士则阴鸷乖张——经此对位调整,既是对前辈所塑经典形象的尊重,更应视作是一种“新”的宣言,展现出新的自信与新的愿景。

首演剧照 金汉饰演“屠夫”伯克勒

不同于朱旭所演绎的松弛幽默、带有强烈个人色彩的伯克勒,金汉紧紧抓住角色的职业身份和性格特点,塑造出一个重义气、会直白表达对法西斯不满与愤怒的屠夫形象。他就此表示,“朱旭老师的表演是标杆,他激励着我更好地去诠释这个角色。”

首演剧照 王卓达(行纳粹举手礼者)饰演的汉斯

作为一部反战作品,《屠夫》不仅展现了冲锋队、党卫队、盖世太保们的嚣张跋扈,更警醒地展示出纳粹思想对普通百姓蛊惑煽动所酿成的恶果:王卓达饰演的汉斯,本是伯克勒、比内尔(黄薇饰演)夫妇乖巧听话的儿子,一心上进的他,在一轮又一轮宣誓效忠的集体狂热中逐渐丧失自我,待得看清自己不过是“伟大元首”弃之如敝屣的炮灰之际则悔之晚矣,最终命丧苏德战场。

首演剧照 黄麒源(左一)饰演阿罗依斯

黄麒源饰演的阿罗依斯是个在苏军攻克柏林,希特勒畏罪自戕后从精神病院脱逃的“疯子”,浑浑噩噩的癔症让他以为自己就是“小胡子”本尊,四处游荡。黄麒源显然从卓别林电影《大独裁者》中汲取了表演经验,舞台之上,他把希特勒吹胡子瞪眼,双手紧握并置胸前等习惯性动作演绎得惟妙惟肖,在令全场观众捧腹大笑之后,更加认同伯克勒在终场前给世人的提喻式告诫:“对于战争,我们要像山猫一样警惕。”

首演剧照 “火车进站”

与之前写实性内景不同,这版《屠夫》的舞台设计以外景为主且全面升级,充分利用舞台空间,将每个角落都转化为表演区域,通过丰富的舞台语汇,巧妙地将伯克勒家中、肉铺与其他场景融为一体。舞台上最亮眼的装置,当为一列车头后连接着两节车厢的老式蒸汽机车。

首演剧照

舞美设计结合曹禺剧场独特的“品”字形舞台结构,充分利用纵向空间,让火车随着剧情推进在台上行进、旋转。庞大而森冷的火车无论从舞台一侧还是后方缓缓驶来,都会带来强烈的压迫感,恰如那个年代战争所带来的动荡不安在人们心中投下的深深恐惧。

据何冰介绍,火车这一意象承载着多重寓意:它在带来视觉与心理冲击的同时,也蕴含着温暖的希望——“它也可以带我们去远方”;此外,火车也暗喻时光的流逝,与剧情的时间跨度遥相呼应。

首演当日下午,“蛰伏”在曹禺剧场舞台正中的蒸汽机车。该图为北京人艺效果组组长郑晨提供

记者现场观摩,在汽笛轰鸣,火车进站来到台口的一刹那,第三层含义随即呼之欲出——今年是世界电影诞生130周年,中国电影诞生120周年。人艺此番把火车头搬上舞台,绝非大卫·科波菲尔式的魔术炫技,实乃一场戏剧人向电影诞生的隆重致意。

本文剧照摄影:李春光