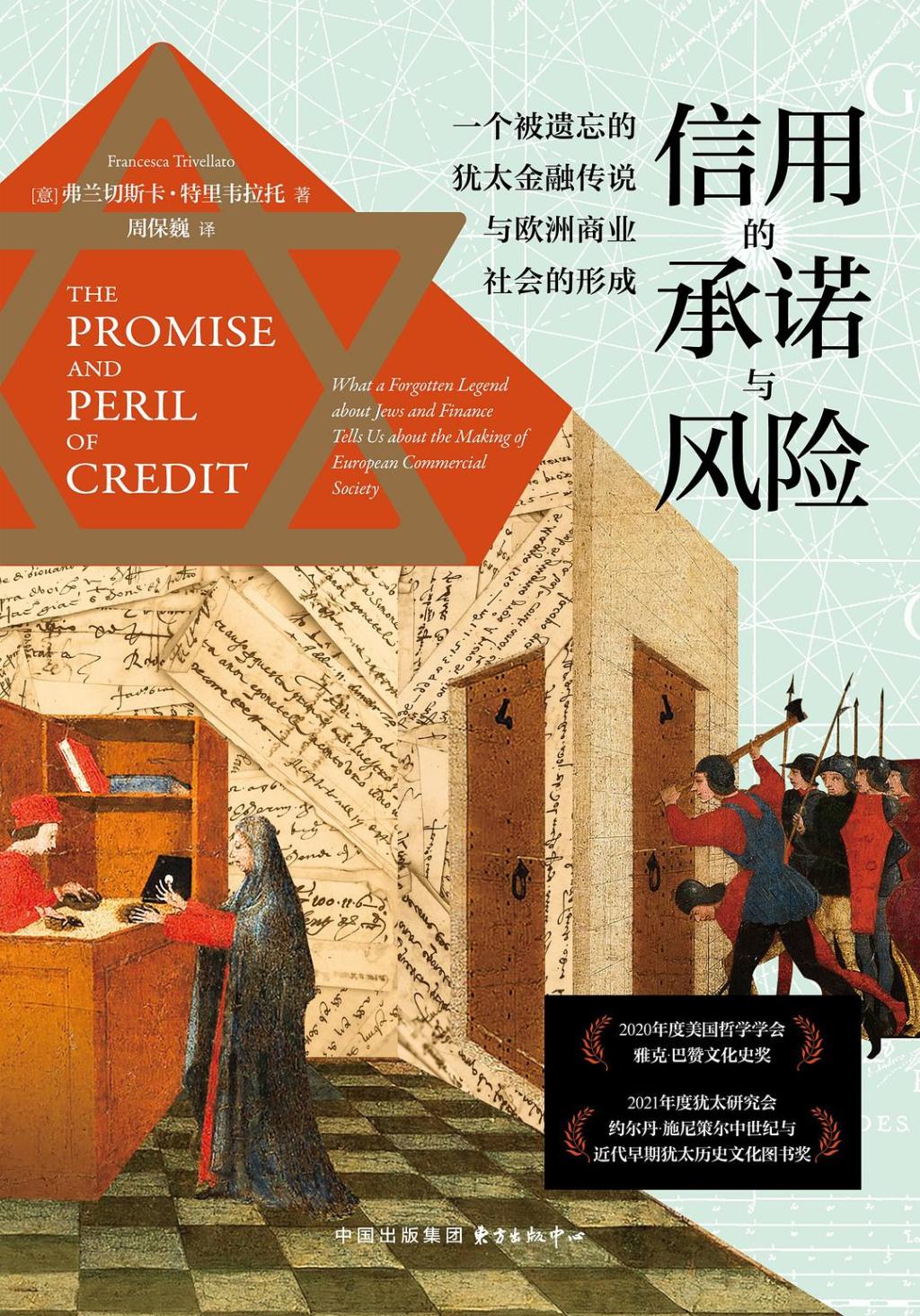

金融传说的幕后故事——重塑经济史叙事的一个案例

《信用的承诺与风险:一个被遗忘的犹太金融传说与欧洲商业社会的形成》( The Promise and Peril of Credit: What a Forgotten Legend about Jews and Finance Tells Us about the Making of European Commercial Society)

《信用的承诺与风险:一个被遗忘的犹太金融传说与欧洲商业社会的形成》(The Promise and Peril of Credit: What a Forgotten Legend about Jews and Finance Tells Us about the Making of European Commercial Society)是普林斯顿大学高等研究院弗兰切斯卡·特里韦拉托(Francesca Trivellato)教授所著的一部深刻剖析早期现代欧洲商业文化、金融工具以及犹太人经济角色的重要著作。该书英文版于2019年由普林斯顿大学出版社出版,2024年该书由华东师范大学周保巍翻译并出版了中译本。2025年4月,特里韦拉托当选美国艺术与科学院(American Academy of Arts and Sciences)新晋院士。

犹太金融传说背后的文化偏见

《信用的承诺与风险》是一部极具启发性的著作,它不仅为我们提供了对早期现代欧洲商业社会的深刻洞察,还揭示了文化偏见如何影响经济思想和实践。特里韦拉托的研究提醒我们,经济思想并非孤立存在,而是深受文化、宗教和社会背景的影响。通过重新审视犹太人在经济历史中的角色,本书为理解欧洲商业社会的形成与发展提供了新的视角,是文化史和经济史领域不可多得的佳作。

本书通过对1647年至20世纪初法语、德语、意大利语等多语种文献的关于犹太人发明汇票的传说的追溯,揭示了一个悖论:尽管历史实证早已证伪该传说,但其在250年间这一传说反复被征引,成为欧洲社会理解信用经济道德困境的象征工具。这一研究旨在揭示欧洲近现代经济思想与文化偏见之间的复杂互动,以及这些互动如何影响了欧洲商业社会的形成与发展。

如作者所言,《信用的承诺与风险》一书的核心并非在于追溯犹太人是否发明了汇票,而是将犹太人与汇票的连结视作一种话语(discourse)体系,并追溯该围绕犹太人与汇票的传说文本置于欧洲近现代历史多重语境下进行剖析:如1647年波尔多新基督徒社区的隐现、17世纪法国商业法改革(如科尔伯特的《商事条例》)、启蒙时期契约社会理念的勃兴,以及19世纪末种族资本主义话语的兴起等(中文版第9-14页)。作者采用了“症状式阅读”(symptomatic reading)来解读围绕犹太人与汇票的传说文本,旨在揭示文本字面意义之外的潜在意涵。通过这种“层累分析”突破了传统经济思想史的线性叙事,作者展现了围绕犹太人与汇票的传说故事如何在不同历史节点被挪用——从克莱拉克(Étienne Cleirac) 对犹太“隐匿性”的恐惧,到孟德斯鸠将汇票重塑为对抗专制主义的工具,直至桑巴特(Werner Sombart)将其纳入种族化资本主义起源论 (第20页)。

本书首先追溯了汇票和海上保险在欧洲的历史。这两种金融工具在中世纪晚期逐渐发展成熟,成为远程贸易不可或缺的一部分 (第一章)。然而,关于犹太人发明汇票的传说却是一个错误的观念,它起源于1647年法国波尔多的律师埃蒂安·克莱拉克所著的《海事法典》(Us et coutumes de la mer)。克莱拉克将犹太人描绘成具有卓越金融技能的群体,认为他们发明了汇票以在被驱逐时保护自己的财富。这一传说迅速在欧洲传播,并被广泛接受,尽管它并无历史依据(第二、三章)。

作者指出,克莱拉克的成长和职业背景对理解这一话语构建至关重要。波尔多是一个重要的大西洋港口,也是法国境内仅有的两个犹太人聚居的城市之一。波尔多的犹太人并非公开的犹太人,而是被称为“新基督徒”的葡萄牙人,他们被法国国王邀请定居,享有与所有法国臣民一样的特权。这种特殊的背景使得克莱拉克能够将犹太人与新兴的金融工具联系起来 (第四章)。

本书还深入分析了这一传说如何在不同的历史时期被重新解读和利用。在17世纪的法国,随着商业活动的日益复杂,汇票的使用引发了关于信用道德的广泛讨论。在此时,犹太人成为一种象征,代表了信用市场的不确定性和潜在风险(第五章)。这种文化偏见不仅影响了当时的商业实践,还渗透到了后来的经济思想中。而到了18世纪中期,孟德斯鸠(Montesquieu)在其著作《论法的精神》中提到犹太人发明了汇票这一观点,但他将其视为商业社会进步的一个标志,而非负面现象(第六章)。这种积极的解读影响了后来的学术研究和世俗观念。但因为孟德斯鸠对“犹太人发明汇票” 这一传说的描绘更大程度上是出于对专制制度和天主教会的强烈批判,而不是犹太商人实际地位的研究 (第137页)。所以在法国大革命期间的解放辩论中,商业利益没有成为支持犹太人权利的论据。这再次表明,犹太人发明金融工具这一传说伴随欧洲历史的变迁可以衍生出迥然不同甚至矛盾的意涵(第162页)。

本书以探讨犹太人和汇票发明这一传说在19世纪的演变作为结尾。作者主要围绕马克思(Karl Marx)、韦伯(Max Weber)和桑巴特(Werner Sombart)等思想家的作品如何将犹太人与资本主义的起源联系起来,进一步强化了犹太人在经济领域的刻板印象(第八章)。作者指出,这种学术传统不仅影响了19世纪和20世纪早期重新定位犹太人在西方现代性的历史途径中的地位,还体现了民族主义、威权主义、反犹主义政治等当代事件是如何不断被投射进围绕资本主义起源的宏大叙事中(第198、212页)。

相似的故事:犹太商人与中国晋商

犹太商人与汇票在近代欧洲的形象变迁与近代中国围绕晋商与汇票的形象变迁存在诸多相似之处,二者都经历了被历史叙事不断建构与重塑的过程,且在不同历史时期呈现出截然不同的形象特征。具体而言,围绕晋商与汇票的历史话语体系也伴随中国近现代史的沿革经历了四个形象变迁时期。

第一个时期是1912年,梁启超受邀造访山西票商欢迎会并发表演说时,将山西票号和西方资本主义金融机构概括为二元对立体,认为山西票号有历史、有基础,但保守而不知扩充,不能顺应世界潮流。这种早期形象的塑造,将山西票号与西方现代银行对立起来,忽略了山西票号自身的特点和优势,为后续的历史叙事定下了基调。晋商与汇票在20世纪初期的形象塑造与传播的过程,与1647年克莱拉克在《海事法典》中首次将犹太人与新兴的金融工具联系起来的话语体系建构高度类似。

围绕晋商与汇票历史话语体系沿革的第二个时期是民国时期的学者陈其田、卫聚贤等人借助高度科学主义化的主流西方理论和方法论,将梁启超首创的“资本逻辑”主导下的二元对立话语霸权再一次固化。为证明民国的“进步性”和其取代清朝的执政合法性,他们将票号塑造为晚清失败的“旧式经济制度”典型,其没落“本不足惜”。例如,陈其田曾说,“以山西票庄那么守旧的人员,若不灭亡,再让他们支配民国以后的中国经济,恐怕就要变作莫大的障碍了”。晋商与汇票的形象转换,与17世纪伴随商业活动的日益复杂,犹太人与汇票在欧洲引发了关于信用道德的广泛讨论类似。彼时,犹太人成为信用市场的不确定性和潜在风险的象征,背后反映的则是当时欧洲社会对新兴金融工具的恐惧和不安,以及对犹太人的偏见和歧视。

围绕晋商与汇票的历史话语体系沿革的第三个时期是在新中国成立后,学者们对山西票号的研究主要围绕票号的产生、发展、组织与经营是否具有“资本主义萌芽”因素展开激烈讨论。与民国时期的研究相比,此时的学者受到民族主义情绪的鼓舞,不再单纯地将票号建构为落后于西方的旧式金融组织,而更倾向于将票号看作本土原生的“类资本主义金融机构”,但不敌帝国主义在华银行的剥削与压迫,最终未能成功转变为西式现代银行。山西票号此时的历史形象再塑造与欧洲18世纪中期孟德斯鸠在其著作中将犹太人视为商业社会进步的一个标志,而非负面现象的话语体系高度相似。

围绕晋商与汇票的历史话语体系沿革的第四个时期是20世纪70年代末。当时,中国与英语学术界试图摆脱以革命史为纲的历史叙述,并逐渐将研究的重点由西方中心论主导下的“挑战—回应”论转入到“中国中心论”主导下的对近代中国原生发展动力的重塑中。晋商与汇票历史形象的再度转变,可以与欧洲19世纪末以来马克思、韦伯和桑巴特等思想家重新定位犹太人在西方现代性和资本主义起源等宏大历史叙事中的地位可相类比。

可以看出,犹太商人在欧洲的形象变迁与山西票号的形象变迁在多个方面存在相似之处,二者都经历了被历史叙事不断建构与重塑的过程,且在不同历史时期呈现出截然不同的形象特征。这些形象变迁背后都反映了文化、社会、政治等多种因素的复杂互动,对各自的历史发展产生了深远的影响。