北京西城法院:不法分子常以短期周转为名诱骗房屋转移登记

不法分子常以“高额回报”“短期周转”为名,诱骗房屋所有人进行转移登记。

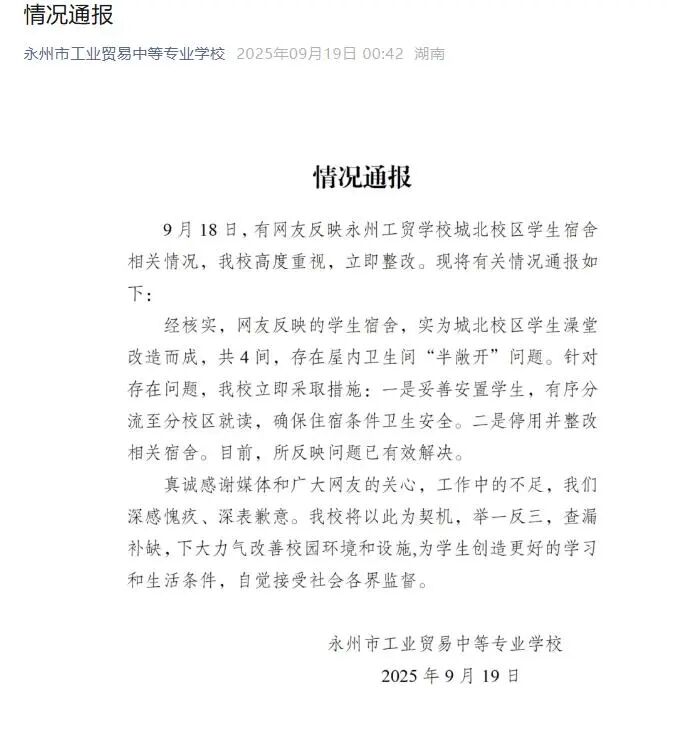

9月19日,北京西城法院召开“涉不动产登记行政案件典型案例”新闻通报会,通报近年来法院审理涉不动产登记行政案件情况并发布典型案例。

不动产登记是不动产登记机构依法将不动产权利归属及其他法定事项记载于不动产登记簿的行为,是不动产物权归属和内容的重要根据。根据《行政诉讼法》的相关规定,公民、法人或其他组织认为行政机关的不动产登记行为侵犯其合法权益的,可以依法提起行政诉讼。

西城法院党组成员、副院长王元田介绍,2022年1月至2025年8月,该院审结涉不动产登记行政案件共计95件,其中2022年28件、2023年30件、2024年21件、2025年1-8月16件,总体呈现基本稳定态势。

“涉诉的不动产登记案件主要发生在因民事法律行为导致不动产物权变动的场合。”王元田表示,该类案件中不动产登记所依据的基础事实涉及当事人之间的民事法律关系,如买卖、赠与、抵押、继承等。同时,不动产登记是不动产物权的公示方式,不动产物权的设立、变更、转让和消灭由不动产登记机构依照法律规定开展,在此过程中不动产登记机构与当事人之间形成行政法律关系。

数据显示,近三年,西城法院判决撤销或确认不动产登记行为违法的案件共计30件。其中因登记依据的基础事实发生变化的案件占比83.3%,具体情形包括:不动产登记所依据的买卖、赠与、抵押等合同经法院生效判决确认无效;所依据的公证文书依法定程序被撤销;所依据的法院生效裁判文书被证实为虚假。

王元田指出,实践中,一旦发生错误登记,不仅对真实权利人重大财产权益造成损害,也对后续交易产生“连锁”影响。有些案件中,错误登记虽被判决撤销,但房屋已被转让或抵押,真实权利人难以实现其诉讼目的;有些案件中,错误登记又与诈骗、制售假章假证假公文类违法犯罪串联,社会影响恶劣。

注意到,在一起涉房屋过户典型案例中,法院明确了行政登记具有物权公示效力,如轻信谎言将房屋产权转移登记至他人名下,一旦被二次出售或抵押且在第三人善意的情况下可能造成难以挽回的物权损失。

案情显示,杨某以帮朋友王先生高价出售藏品需保证金为由,诱骗王先生卖房周转,谎称事后可赎回房屋。王先生信以为真,与杨某签订房屋买卖合同并办理转移登记,双方均向登记机构确认买卖系真实意思表示,杨某获发不动产权证后,私自将房屋抵押给刘某。后杨某失联,王先生报案得知其因诈骗被采取强制措施。

王先生诉至法院,法院认定杨某无真实购房意愿且未付款,双方无真实买卖合意,判决房屋买卖合同无效。判决生效后,王先生又起诉请求撤销不动产登记机构的转移登记行为。

根据《不动产登记暂行条例》第16条规定,申请人对材料真实性负责。法官释法指出,本案中,不动产登记机构已通过询问等方式审查材料,履行了合理审慎义务,登记错误因申请人提交虚假合同、作虚假陈述导致,故无行政责任。

《行政诉讼法》第70条规定,主要证据不足的行政行为可撤销。因生效民事判决认定房屋买卖合同无效,转移登记的基础事实不存在,属“主要证据不足”,故法院判决撤销不动产登记机构将涉案房屋由王先生转移登记至杨某名下的行政登记行为。

同时,依据《民法典》第406条,抵押财产转让不影响抵押权。王先生若认为杨某与第三人的抵押合同无效,可先通过民事诉讼主张,胜诉后再申请撤销抵押登记。

“在日常生活中,不法分子常以‘高额回报’‘短期周转’为名,诱骗房屋所有人进行转移登记。”法官提醒,任何以“信用担保”“过桥资金”为由要求过户不动产的行为,均需核实对方资质、信用以确保交易真实性。行政登记具有物权公示效力,如轻信谎言将不动产权转移登记至他人名下,他人即可自由处分房产,一旦房屋被二次出售或抵押,在第三人善意的情况下可能造成难以挽回的损失。

法院特别提醒,在进行任何不动产买卖、抵押等重大处分前,建议亲自或通过正规中介等专业机构查询房屋最新登记状态。确需委托他人代办登记的,可以选择正规渠道办理经过公证或依法认证的委托书,明确限定代理权限,切勿随意出借身份证件或在空白委托书上签字。警惕所谓的“内部”房源,对于“快速过户”“无需到场”等承诺务必提高警惕,防范欺诈或权利瑕疵风险。