王一笑读索德格朗的诗|从风信子女孩到“太阳的女儿”

埃迪特·索德格朗,1912年。

上帝隐身于一朵小花,

万物传播祂的名。

但被祂驱逐的人心,

并不知道祂近在身畔。

——埃迪特·索德格朗,《哦,天堂般的澄澈》

多年前,读到芬兰诗人埃迪特·索德格朗(Edith Södergran,1892-1923)的一首短诗《群星》(Stjärnorna),我立刻被吸引了:

当夜幕降临

我立在楼梯上细听,

群星在花园里蜂拥,

而我立在黑暗中。

听,一颗星叮当一声陨落!

请不要光脚走入外面的草丛:

我的花园里落满了星星的碎片。(本文所引诗句均为作者自译)

所以,在构想我的“诗人与花”写作计划时很自然就想到了她,写出“我们应该像珍惜沙漠开花的瞬息那样/去爱被病魔纠缠的漫长岁月/和闪烁希望的短暂时光”的诗人,怎会不写花?至少她有一本名为“玫瑰祭坛”的诗集。果然,我很快找到她写的一首诗《风信子》。和D说起这事时,他正沉浸于探索各种神秘主义,听到风信子,怔了一下,随口说:“据我所知,艾略特也写过风信子。”于是,T. S. 艾略特的缪斯“风信子女孩”艾米莉·黑尔(Emily Hale)便从幕后现身,一个空灵、矜持、沉默的女性。从1930年至1956年,艾略特给她写了一千一百三十一封信,他在自己的诗歌和戏剧中,为她塑造了哭泣的女孩、风信子女孩、记忆中的玫瑰、沉默的女士、殉道者和舞台明星等角色。当然,另一个艾米莉不可或缺:艾米莉·狄金森,她的花园美不胜收,还有专门的“风信子时节”。艾米莉在答谢友人阿德莱德·希尔斯夫人赠送球茎的信中写道,“雪会指引风信子到它们的伙伴沉睡之地,在薇妮圣洁的花园里”,并随信抄写了圣保罗的一句话:“我们不是都要睡觉,乃是都要改变。”(《哥林多前书》15:51)实际上,变化时刻都在发生。春天勃发的生命力,如迪伦·托马斯的诗句中“穿过绿色茎管催动花朵的力”是一种自然力,也是智慧的能量,在它的光照下万物都在发生着变化。在狄金森的诗《我为你照料我的花》中,这种力化成“明亮的缺席者”:

我为你照料我的花—

明亮的缺席者!

我的吊钟花绽开浅橘色的

缝隙—此时播种者—在幻想—

天竺葵—在着色—点缀斑点—

低矮的雏菊—遍地—

我的仙人掌分开胡须

露出她的喉咙—

康乃馨—倾吐芳馨—

蜜蜂—采撷—

我藏起的—一株风信子

露出褶皱的头—

倾倒芳香

从它的小瓶罐—那么小—

你惊叹于它们如何蕴藏—

这球状的玫瑰—撑开了丝绸的薄瓣—

狄金森在给一位友人的信里这样说:“我期待能给你看看风信子,它们的美令人自惭形秽,虽然在一株花前畏缩也许不明智,但美常是羞怯的,也许更多的是痛苦。”美与痛苦似乎总是相伴相化,想想梵高的画作,还有谁比他更能将两者完美融合?尽管在1930年11月3日写给黑尔的一封信中,艾略特说,“我对你的爱已越来越细腻。我主要是为你而写,永远”(见Lyndall Gordon, The Hyacinth Girl: T. S. Eliot’s Hidden Muse, 2022),但两人的情感几乎不为人知。黑尔的信件直到2020年1月才从普林斯顿大学图书馆特藏室的密封箱中被公开,而她写给艾略特的信早已被烧毁,得知相爱三十多年的艾略特再婚他人后她曾经历了精神崩溃。萨福有一首诗《一个女孩》,如同一曲哀歌:“就像山上的野风信子,/总是被牧羊人走过的脚步撕扯伤害/直到紫色的花朵被踩踏在地。”

索德格朗作为“新女性”出现,她的诗激越地表达了二十世纪初女性意识的苏醒与对现代女性机遇的信念。在她短暂而激烈的一生中,痛苦对于她来说,不只是肉体上的病痛与欲望、情感的挫折、生活的动荡以及战争的伤害,她还有一颗被“创造者的痛苦缠住的心”(《瀑布》),这颗心虽被现实“溅着火花的锤子”击打得破碎、疼痛但“狂喜”。在痛苦中狂喜似乎是种荒谬的说法,不过事实是,诗人身体的虚弱与她的欲望的亢奋形成了奇异的对子,创造欲在她病弱的脉管中澎湃,让她把自己沉重的体验(身体的病痛,生存的艰难、文化环境的歧视)弹射到树梢、山峰或星空宇宙中。她脸色苍白、发着烧、频繁咳血,把自己比作秋天最后一朵花(“花萼里捧着死亡的种子”),却在诗中发出强烈的讯号:“雷暴在我胸中,它将像流星一样坠落。/我是一个暴风雨肆虐的神;/我用贪婪的眼睛将所有人吸入我的灵魂。”

索德格朗油画像

索德格朗的诗里有众多的角色,譬如亚马逊人、童话公主、爱神与美的雕像,奥菲斯、狄安娜、阿里阿德涅、哈姆雷特、狄俄尼索斯等,也有大自然,她将大自然视为一切的基础,她在诗中描述着“被太阳灼金的群峰”、阿尔卑斯峰顶、喜马拉雅山麓,北欧的森林、湖泊与花园,她“轻缓地和被困的树木交谈”,她的诗篇里耸立着松树、云杉、白桦、桤木,还有丁香、玫瑰、睡莲、藏红花、石竹花,以及风信子。

《风信子》一诗选自她生前出版的最后一部诗集《未来的阴影》(1920):

风信子

I

我如此大胆地立着,充满期待与喜悦。

命运会向我掷雪球吗?

就让雪在我褐色的发间飘拂,

让雪冰冷我受祝福的脖颈吧。

我昂起头。我有自己的秘密,我会怎样?

我完好无损,我是不死的风信子。

我是春天的一株花,绽出粉红色的铃铛

升起,带着大地无忧无虑的欢悦:

我活在卓绝,安然,无可匹敌的世界里。

II

我是一株生长在铁硬的大地上的风信子。

折下我,生命啊,用你强大而多汁的手。

我亲吻你的手,它比我的更多汁。

折下我,作为献给女王的珠宝。

若是有一位无忧无虑的女王,

就让她把风信子像权杖一样握在手中吧,

它是春天纤美易碎的象征,是太阳的亲族。

对照索德格朗的生平,这首诗几乎堪称是她自身的隐微写照,我将尝试对索德格朗的这首诗进行传记式的解读。

诗的第一节释出少年的大胆与幻想,即使预见未来可能遭遇的厄运(命运的雪球、冰雪),叙述者仍挑衅般“昂起头”。在1914年一战爆发之前,索德格朗生活在一个相对安全美好的世界:她出生于圣彼得堡,父母都是芬兰的瑞典裔人,母亲家境优渥。她在圣彼得堡一所最好的德语中学接受教育,这所学校以优质且多样化的教学闻名,索德格朗在那里学习了德、法、英语和俄语,文学课会品读歌德、席勒、波德莱尔、果戈理和其他经典作家的原文作品,打下了扎实的文学和语言基底。作为一个居住在俄罗斯的芬兰人,她最早的诗歌语言是德语,仿照海涅和歌德的诗作写作。她青少年时期写下的两百三十八首诗被编入《油布笔记本》,其中两百十六首诗是用德语写成,一首俄语诗,五首法语诗,二十六首瑞典语。索德格朗十六岁时被诊断出患有肺结核(她的父亲在前一年因此病去世),从此终身被疾病与死亡的阴影笼罩。1912至1914年间,她两次赴瑞士温泉度假胜地达沃斯疗养(托马斯·曼的小说《魔山》描述了那个时期聚集在达沃斯的精通政治、哲学、宗教和医学的人)。达沃斯疗养院的图书馆藏有大量西方文学经典,索德格朗接触到了莎士比亚、惠特曼、阿尔加侬·斯温伯恩,以及尼采、叔本华和奥地利神学家鲁道夫·斯坦纳等人的著作,很可能也是在这一时期,她接触到德国表现主义、法国象征派、俄国未来派和弥赛亚主义的思想。从芬兰偏僻之地来到一个知识分子云集的地方,得以结识诸多来自整个欧洲的颇具天赋、持有新观念的人和最新的思潮,令她眼界洞开,促成了她的国际视野的形成与初步的女性意识的觉醒,为她的写作储备了内在的能量。这段经历堪称“卓绝”“无可匹敌”。所以,这一时期虽有病患隐痛,但总体上是“受祝福”的时光,可以无牵挂地开出“粉红色”花朵。

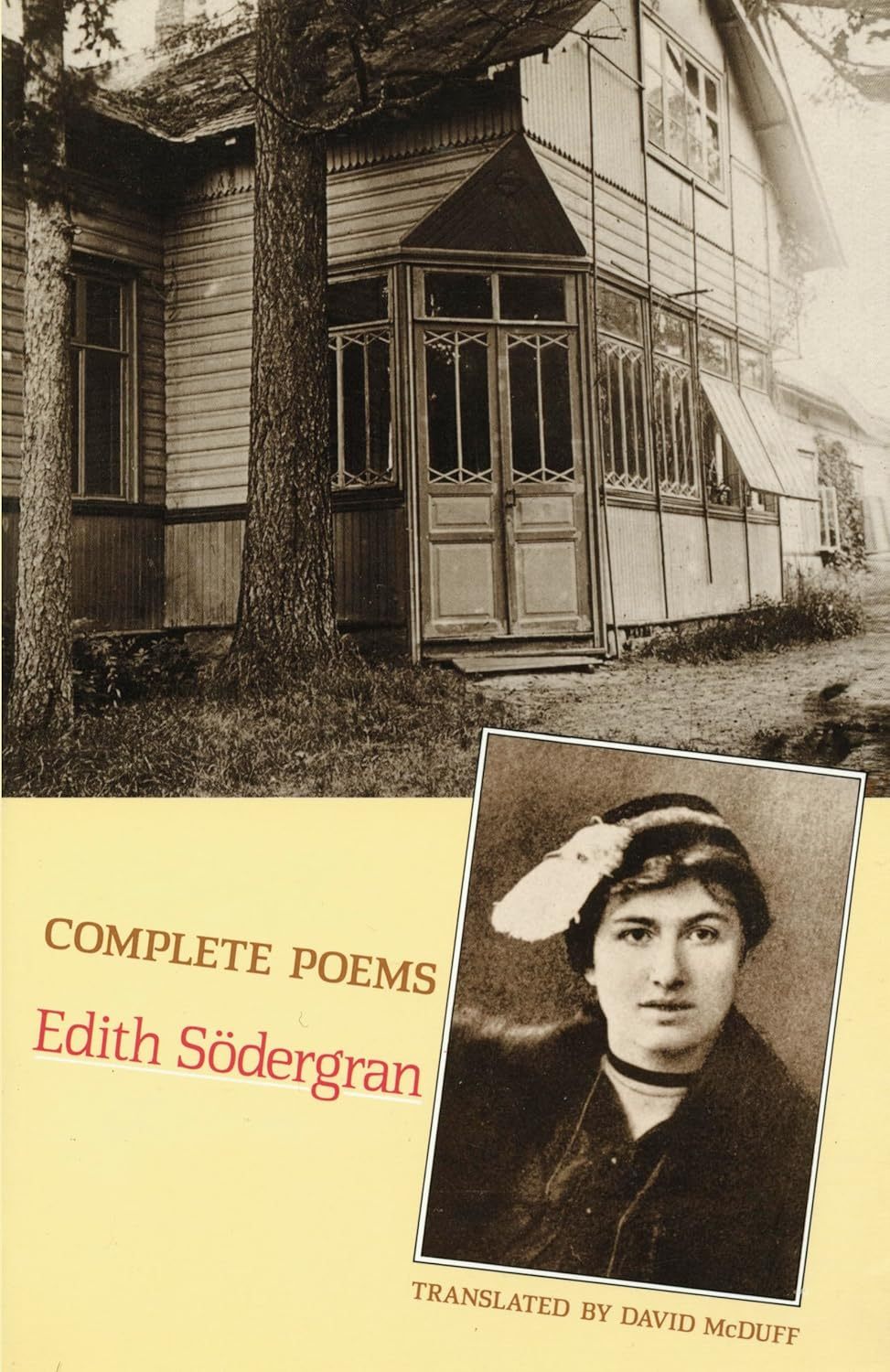

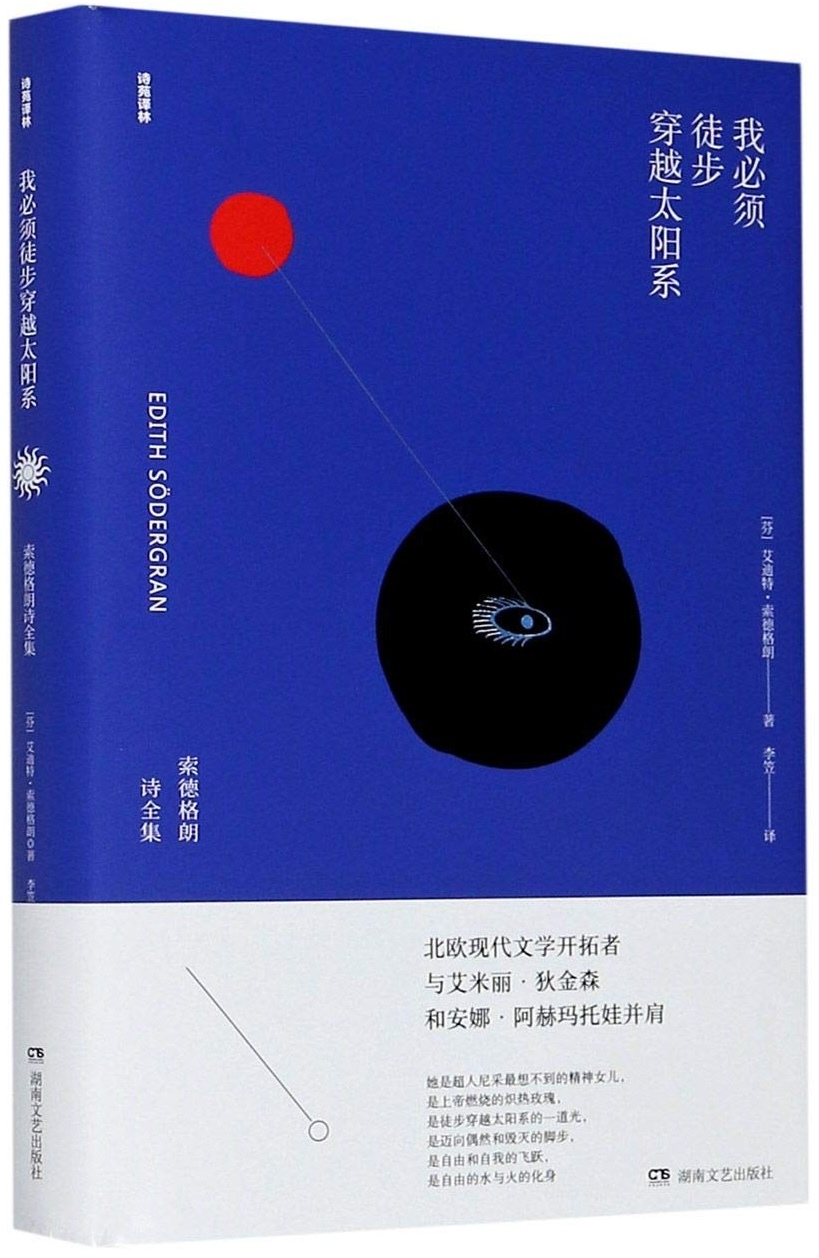

索德格朗诗全集

“我有自己的秘密”,这一句如果对照《爱神的秘密》这首诗读,就可以看出她的秘密并非只是女孩的心思情愫,而有更为深远内涵,她的“爱神”召唤有创造力的超越了性别的新人类,和他一起创造一个新世界:

我的生命是红色的。我活在我的血液中。

我没有拒绝爱神。

我的红唇在你冰冷的祭坛上燃烧,

我了解你,爱神——你不是男人也非女人,

你是蹲坐在神殿里的大能,

你崛起,比怒吼更狂野,

比投掷的石头更凶猛,

你从全能者的圣殿之门

向世界掷出恰切的宣告之言。

索德格朗诗作是对界限和自我意识的逾越,她的诗触及宇宙、太阳、星星和太空,是对被选中和无所不能的幻想的狂喜,尽管这也意味着痛苦和牺牲,她选择同时承载这些:“我将拯救世界……/当我疲倦地躺在床上/我知道,在这双疲倦的手上,是世界的命运”(《直觉》),一个秘密的使命。

索德格朗所处的1910年代是一个剧烈动荡的历史时期,第一次世界大战、俄国革命、芬兰独立和内战相继爆发,这段时期也是现代主义兴起,各种思潮云涌的时代。其中第一波女性主义浪潮从十八世纪的启蒙时代起源,推动着女性自主意识到超越性别认同政治的观念的塑成。索德格朗身处其中,她以诗发问:“我高昂起头的女性自由在哪里?”她宣称“我是我自己的法则”,她修改以花之荣枯隐喻女性的传统作法,将自己作为一颗果实呈现在情人面前(这是一颗“对于树枝来说太过沉重的果实”),与《创世纪》中伊甸园里的禁果遥相呼应,喻示着反叛与重塑。1918年12月,这位二十六岁的女诗人给赫尔辛基一家报纸《今日新闻》(Dagens Press)写了一封公开信,标题为“个性化之艺术”,除了向读者介绍自己的第二部诗集《九月的诗琴》,她还写道:“这本书并不是面向普通读者,甚至也并非为精英知识界而作,而只是为那些最接近未来边界的少数人所写。”她在信中以响亮且热切的语气提出挑战,要求那些“少数人”进行个性化的创作。这纸宣言让名不见经传的索德格朗立到斯堪的纳维亚先锋艺术历史的前沿,预示着北欧诗人对其抒情传统的历史性突破和新的现代诗歌的诞生,同时响应了这一时期在欧洲文化中心的其他现代主义前卫艺术运动的宣言。索德格朗在公开信中还宣称,她自己和被选中创造新艺术的少数人具有特殊地位,“我”,当居于创造性个体的中心。她写道:“为了崇高的目标,我不惜牺牲自己的每一份力量,我过着圣人的生活,我沉浸于人类精神的最高境界,我避开一切低等的影响。”但是,这一宣言对索德格朗来说是灾难性的,它引起了当时文化记者与文学评论家的嘲讽,瑞典首屈一指的报纸《首都日报》(Hufvudstadsbladet)的一位知名专栏作家坦承自己“厌恶尼采式癫狂的女人”,但仍会用“最强倍数的精神望远镜”来装备自己,以便能看到“这位女诗人的一点光彩”。几十年后,她的挚友、芬兰评论家哈伽·奥尔松(Hagar Olsson)谈到当时公众对她的公开信宣言的反应:“这样的声音前所未闻。这是现代人的意识,它突然出现在我们守旧的文化环境中,尽管经历了世界大战和内战,(芬兰)仍然完全沉浸于过去,并相信自己处于未经改变的状态。”所以,诗中的这一秘密,实际上已是一种公开的挑衅式宣告,以神谕的形式发出超乎时代的宣言。

北岛译《索德格朗诗选》,1987年出版。

在《风信子》一诗的第二节,“铁硬的大地”出现,对于一株花来说,这不是什么好兆头,对于索德格朗,它喻示着现实境况的严酷与生活艰难。她的第一本诗集《诗》(Dikter)出版于1916年,两年后,第二本诗集《九月的诗琴》(Septemberlyran, 1918)即将出版时,世界已在战争、革命和叛乱的“血泊中沐浴”。十月革命使得她和母亲投资乌克兰的债券化为乌有,赤贫的母女俩住在芬兰偏僻的卡累利阿地峡外祖父留下的破旧老屋里,常与饥饿为伴。很快,那里也成了战争地带,有时她甚至能从厨房窗口听到枪声,因为附近发生了激烈的战斗,或是胜利的白卫军正在处决红军战俘。索德格朗的诗在这之后大都写于饥饿、肺结核、被迫流亡或被战乱吞噬的威胁之下,所以“铁硬的大地”非常凝练形象地概括了这些磨难。接下来“折下我”这两个祈使句,似乎是向更高的生命体发出请求,带有一种自我献祭的意味。这并非急难中的求救,反而是渴望着献身,将自己汇入(更多汁)生命的洪流中。这里的女王并非某个具体人物,而是美的化身。在《美的雕像》一诗中,她写道:“我看到了美……每天我捧着玫瑰走向我的女王,/跪在她脚下哭泣。”权杖是权力与意志的象征,让风信子变成“美”的权杖,即是将其作为一种世界精神的工具,一个新时代到来的象征。

索德格朗相信诗能改变人的精神的荒凉状态,能从颓废中提振人性,因为艺术能使生命变得神圣,艺术家拥有引导他人的内在力量。索德格朗用写作塑造了一个现代的新的自我,这个“我”超越了性别定义,可以同时重叠孩童、青年、男人和女人;这个“我”可以化身大自然,成为水、火、风,可以赤足穿越太阳系、创造或毁灭,它展现出一种非人格的自我,透过它,抒情精神的目光穿透了万物的基底。很明显,索德格朗从尼采那里汲取了许多灵感,这为她塑造了一种历史和哲学视野,也难怪她把自己称为尼采的“长女”。她稍早的诗《在尼采的墓前》,发出“长女”取代“长子”的篡夺式的宣告:女性当承担起继承这位“伟大猎手”的精神的责任,迈着“众神般的步伐穿越大地”。这位穿裙子的查拉图斯特拉就像尼采的“超人”,这是她作为艺术创作者为自己选定的角色,也是她的诗学隐喻的焦点,组织的核心。

《风信子》诗的最后一句“是太阳的亲族”,指出言说者“风信子”与超越者“太阳”的关系,引出自身超拔的灵性来源,为脱离僵死黑暗之地带来某种希望。这句也可视作借助于生命对自由的渴望,诗人表达出对创作自由的向往,如《现代女性》一诗中的“我是迈向自由和自我的一跃”。风信子与太阳的关系还可以追溯到古希腊神话(传说风信子是从为了太阳神阿波罗而死的雅辛托斯的血泊中长出的花),一个为爱献祭的故事。太阳这个意象在索德格朗的诗中比比皆是,譬如:“我在太阳上行走,我站在太阳上,/除了太阳,我一无所知”,“我是猩红太阳的笑纹”,“我和太阳一起欢笑”,“我在太阳下得到激情”,太阳是她“头顶的王冠”等等。在这首诗中的末尾出现的太阳,更像是一个“明亮的缺席者”,它代表了意志、生命力和超越精神。整首诗在此结束,但索德格朗还有很多话要说,在她心中,“孩提时听过的童话在哭泣”,她流着“无人看到的悲伤而伟大的苦涩泪水”,带来触动、激励、安慰。如果你曾被生活残酷地啃噬,曾身处阴冷死寂的境地,你会听到她的安慰之音:“冷静,我的孩子,没什么大不了的。/一切如你所见,森林,烟雾,与逃离的铁轨/在遥远的地方,/有一片更蓝的天空和一墙的玫瑰,/或是一棵棕榈树,一阵更轻的风/——仅此而已。”

索德格朗诗的李笠译本

索德格朗写作的基本词汇(爱、幸福、美、憧憬、珍珠、树和花朵、星星、太阳、月亮、风暴、闪电、火焰)似乎是浪漫主义的产物,诗的原始核心意象简单,不过她的诗行也围绕着胜利、力量、痛苦和俄耳甫斯的竖琴旋转,既有狄俄尼索斯式的狂喜陶醉,女性的天真、幻想,又有阿波罗式的史诗般“男性”原则,在索德格朗的诗中它们平行共存而非从属,甚至她会转换传统的性别形象,譬如将作为男性猎物的女性转变为女猎人,将狄俄尼索斯变成“玻璃棺里的白雪公主”,从“死亡的大理石床上起身”。要知道,索德格朗是一个在孤独、疾病、痛苦的荒凉之地的流放者,她的诗在浪漫狂想中混合着灵魂的负罪感(她将自己的致命疾病视为道德缺陷)以及体会到语言最终“是无能的”虚无感。她的诗学迥异于当时的斯堪的纳维亚文学流派,也和欧洲前卫诗歌有着显著差异(其共同特征是咄咄逼人的男性化言说),父权制的符号结构框定了这些诗歌形式和内容,这种限定可以追溯到彼特拉克:女人永远不可能成为诗人,因为她必须是诗歌。因此,索德格朗的呼吁远远超越了那个时代,她在“铁硬大地”上的坚持是一种纯粹的创造性个体对自我的主体性存在的坚持,尽管被周围的世界孤立和排斥。她的诗最终是关乎自我定义的力,即“从灰烬中重新创造自我”的力,与春天里催动花朵的力同源。

索德格朗影响了整个二十世纪的芬兰和北欧现代主义,但她生前几乎是匿名性的存在,她“闪着火花”的诗行表达的现代主义、女性意识的激进观点、大胆前卫的变革性写作方式都超越了当时既定的文化规范,难以被读者与评论家理解。在当时,人们认可的是芬兰的“民族诗人”鲁内贝里(J. L. Runeberg)那样的诗,他的浪漫主义诗句赢得了与雪莱、济慈的相提并论,还为芬兰的民族主义事业助力,在当时保守的文化环境里,其他所有的诗都必须以此为标杆。索德格朗简化语言,将尼采哲学和鲁道夫·斯坦纳的人类哲学、社会学意涵纳入诗,拆解并重塑传统意象,超拔个人的创造力而非集体的国家认同感的系列做法,引起了文化界的愤怒。她的第一部诗集《诗》遭到质疑和媒体的抨击,有评论说它是“病态心理的隐形爆发”;第二部诗集《九月的诗琴》的前言被解读为傲慢与疯狂的产物,甚至有一位神经病学家诊断这位病人在部分诗作中表现出精神错乱的症状;随后出版的《玫瑰祭坛》(Rosenaltaret, 1919)和《未来的阴影》(Framtidens skugga, 1920),以及精炼的、思想颗粒般的箴言集《观察杂记》(Brokiga iakttagelser, 1919),都遭逢了冷遇。除了一小群现代主义者零星发声,几乎没有人维护她的写作声誉。在索德格朗的有生之年,她的主要捍卫者只有两个人:一个是奥尔松,另一个是前卫诗人埃尔默·迪克托尼斯(Elmer Diktonius)。索德格朗决心离开芬兰,不再写诗。她将当时一些芬兰青年的优秀诗歌译成德文,希望在德国出版一本诗选,但这一计划最终无果而终,她的生命终止于1923年6月24日,三十一岁。很少有诗人像索德格朗一样,在生活与精神的挣扎中如此孤独,如此与世隔绝,写于1919年的诗《囚禁》显示了这种悲愤状态:

囚禁,囚禁,我多想挣断这铁链。

带着痛苦愤怒的双唇我走完了一生。

我的深渊啊,我对你何求,

你不配拥有任何名字。

青铜与青铜熔合成了人,

而人来去,带着铁石心。

但是青铜人的额上会闪耀雷神那可怖的

光芒吗?

我把我的心抛在路上,愿秃鹫分食它,

满月会为我产下一颗新的心。

“时间,请倾听我的歌声!”这是索德格朗在1918年创作的一首诗中发出的急切呼唤。索德格朗的诗并没有消失在虚空中,时间将她的歌声传送至今,我相信它们也会抵达未来。索德格朗去世后,奥尔松整理出版了她的遗作集《不存在的国度》(Landet som icke är, 1925),1955年又出版了她的信件。1949年,她的《诗全集》(Samlade dikter)在赫尔辛基出版。几十年后,评论家和学者开始意识到她的作品不可磨灭的力量,她被誉为斯堪的纳维亚诗歌现代主义的开拓者。索德格朗比任何人都更勇敢地拓宽和改造了潜伏在“未来阴影”中的新的活力,为几代女性提供了一种理解自身、变革社会的潜能,自二十世纪初开始,北欧国家一个接一个地赋予了女人选举权。在欧美女性文学的现代主义进程中,女作家的“文学自我”与“女性政治自我”几乎是同时出现,从索德格朗到弗吉尼亚·伍尔芙、波伏娃、英格博格·巴赫曼、乔伊斯·卡罗尔·欧茨无不如此。索德格朗在她的遗稿中写道:“艺术家总是在黑暗中创作,而每一束光都落在他的作品上。”如今,蕴藏在她的作品里的光也在向外发散,愿我们的读者能感受,并能尝试接受其中的能量。