现场|走近丰子恺的艺术人生与悲悯之心

今年是上海中国画院成立65周年,也是丰子恺先生逝世50周年,上海中国画院与丰子恺研究会联合主办的“人生短、艺术长——丰子恺艺术展”8月8日在上海程十发美术馆开幕。

在现场看到,展览精心遴选丰子恺先生书画作品、重要文献资料近200件,分为“诗意之心”“赤子之心”“悲悯之心”“爱国之心”四个板块,展示丰子恺先生书画艺术的诗意、谐趣与哲理。

丰子恺(1898年-1975年),浙江省嘉兴市桐乡市石门镇人,中国现代画家、散文家、美术教育家、音乐教育家、漫画家、书法家和翻译家,以漫画以及散文而著名。

展览中有丰子恺写的最后一封家书,是致儿子丰新枚的,记有:“我日饮黄酒一斤,吸烟一包”,虽身体抱恙却用这种方式告诉远方的儿子,不要担心。

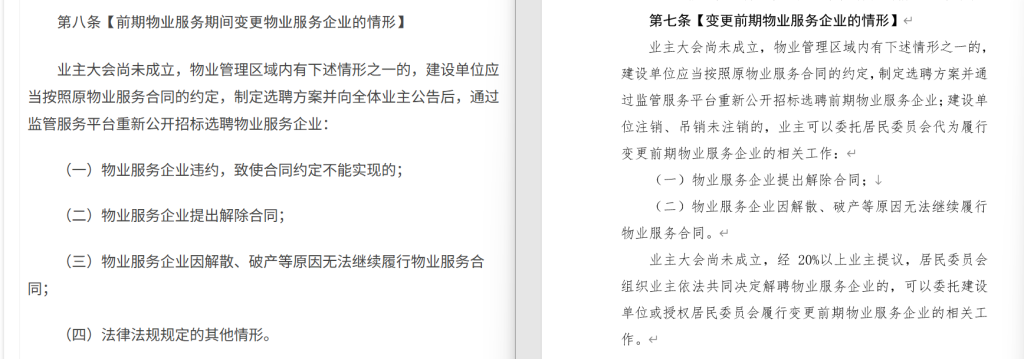

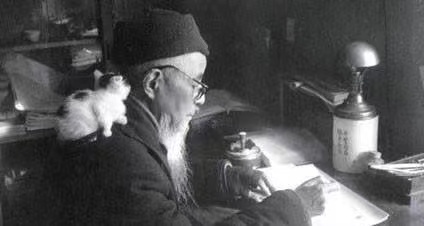

1963年,丰子恺倚日月楼南窗眺望

此次展览的特点,是从多方面立体展示了丰子恺作为一个艺术家的人生,展品包括他的书法、画作、家书以及他的翻译出版作品。“相信广大的上海观众,以及从外地赶过来看展的观众一定能够有所收获,了解一个更加丰满的、民国‘斜杠青年’丰子恺。”丰子恺之孙、丰子恺研究会会长丰羽说。

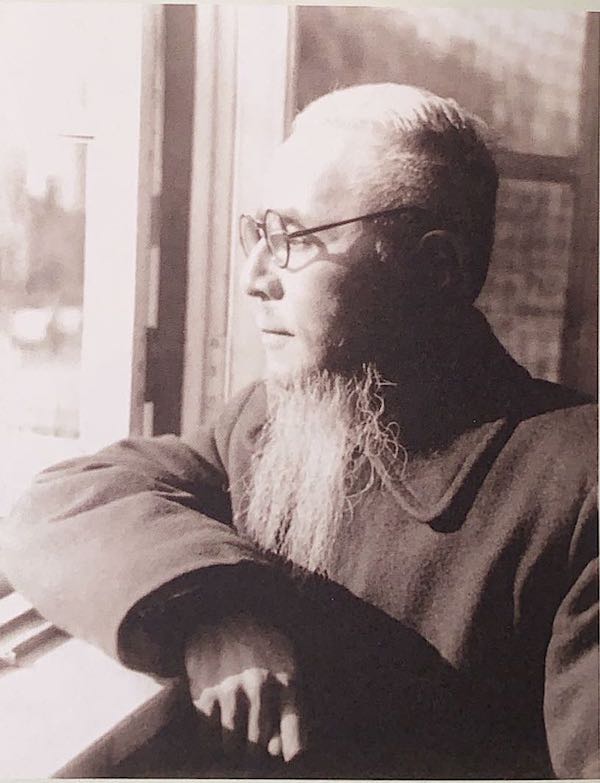

展览现场的丰子恺照片以及画作

丰子恺(1898-1975),中国现代著名画家、书法家、翻译家、散文家、教育家。浙江桐乡石门镇人。早年就读于浙江省立第一师范学校,师从弘一法师(李叔同)学习绘画、音乐,师从夏丏尊学习国文。1921年赴日本留学,回国后先后在上海、浙江、广西、贵州、重庆等地从事美术和音乐教学。他是中国现代漫画的开创者,也是中国画由传统向现代转型的杰出代表,其漫画也是中国写意画,以简笔水墨的形式表现日常琐事,并形成诗意、谐趣、哲理俱足的平实隽永的个人画风,在中国现代绘画史上独树一帜。他也是上海中国画院首任院长,曾任中国美术家协会上海分会主席等。

展览现场,相关的书籍以及出版物

到红尘间来,高歌人生的悲欢

丰子恺先生曾说:“中国画在现代何必一味躲在深山中赞美自然,也不妨到红尘间来高歌人生的悲欢,使艺术与人生的关系愈加密切,岂不更好?”他也是如此实践的。他认为,他的画既不摹拟什么八大山人的笔法,也不根据什么立体派、平面派的理论,“只是像记账般地用写字的笔来记录平日的感兴而已”。

在他看来,作画意在笔先。“只要意到,笔不妨不到,非但不妨不到,有时笔到了反而累赘。”用毛笔画漫画,技法更接近书写,追求线条的简练和流畅,而非传统工笔的繁复或西方油画的厚重。

展览上的一幅幅小画描绘了人间百态、喜怒哀乐。创作源泉皆是他日常生活中的所见所闻、瞬间的感动、刹那的感悟。

展厅内布置的丰子恺语录

丰子恺在《绘画与文学》一文中说,在一切艺术中,文学是最易大众化的艺术。因为文学所用的表现工具是言语,言语是人人天天用惯的东西,无须另行从头学习,入门的初步是现成的。纯粹由形状,色彩表现的所谓“纯粹的绘画”,能懂的人很少;而在形状色彩中混入文学的意味的所谓“文学的绘画”,能懂的人也较多。

“故为大众艺术计,在艺术中掺入文学的加味,亦是利于普遍的一种方法。”

在小画一角写下的词句,成为画作的点缀,也是一把文学的钥匙。在记录家庭琐事的时候,也让生活场景成为反映时代的一面镜子。

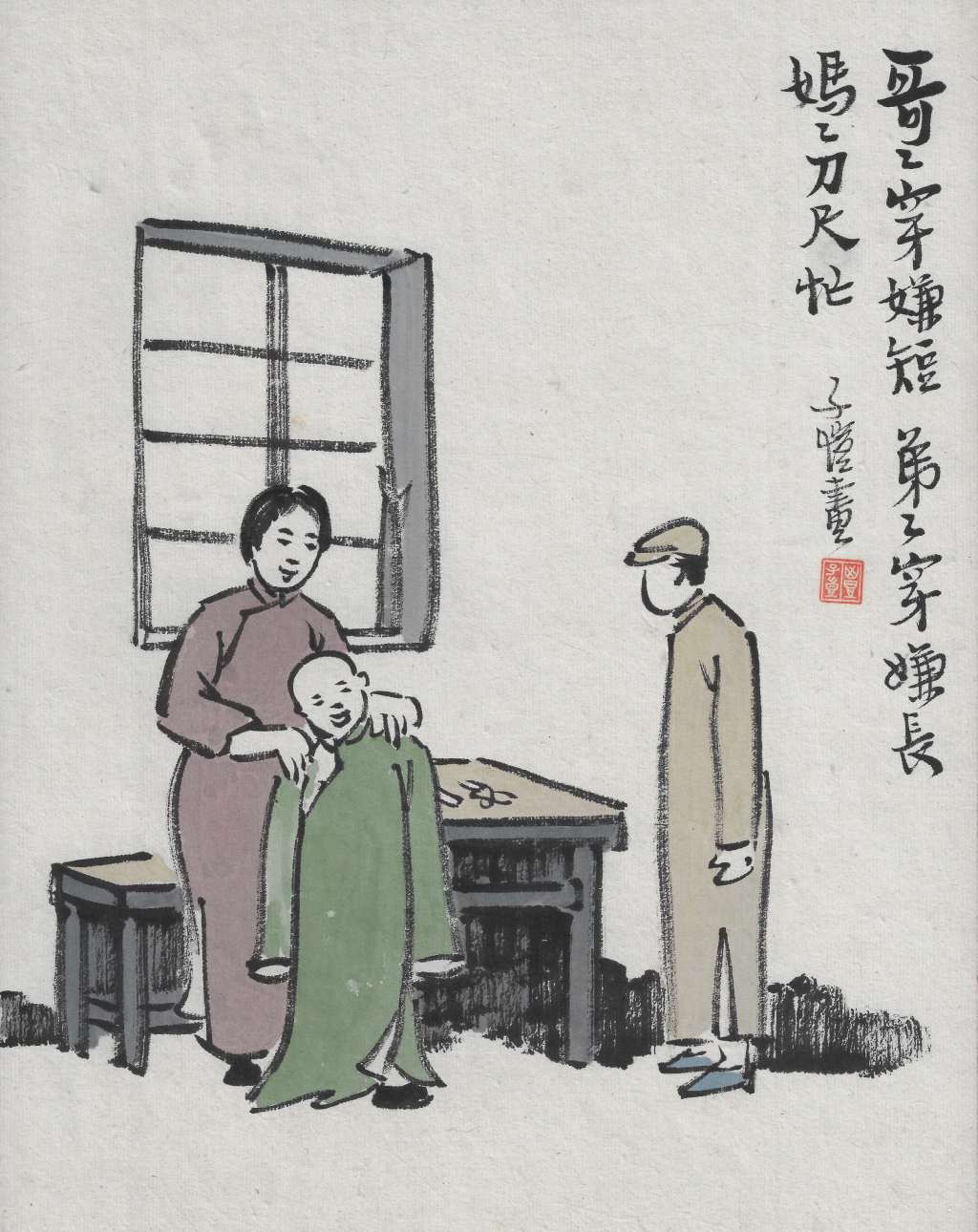

《妈妈刀尺忙》

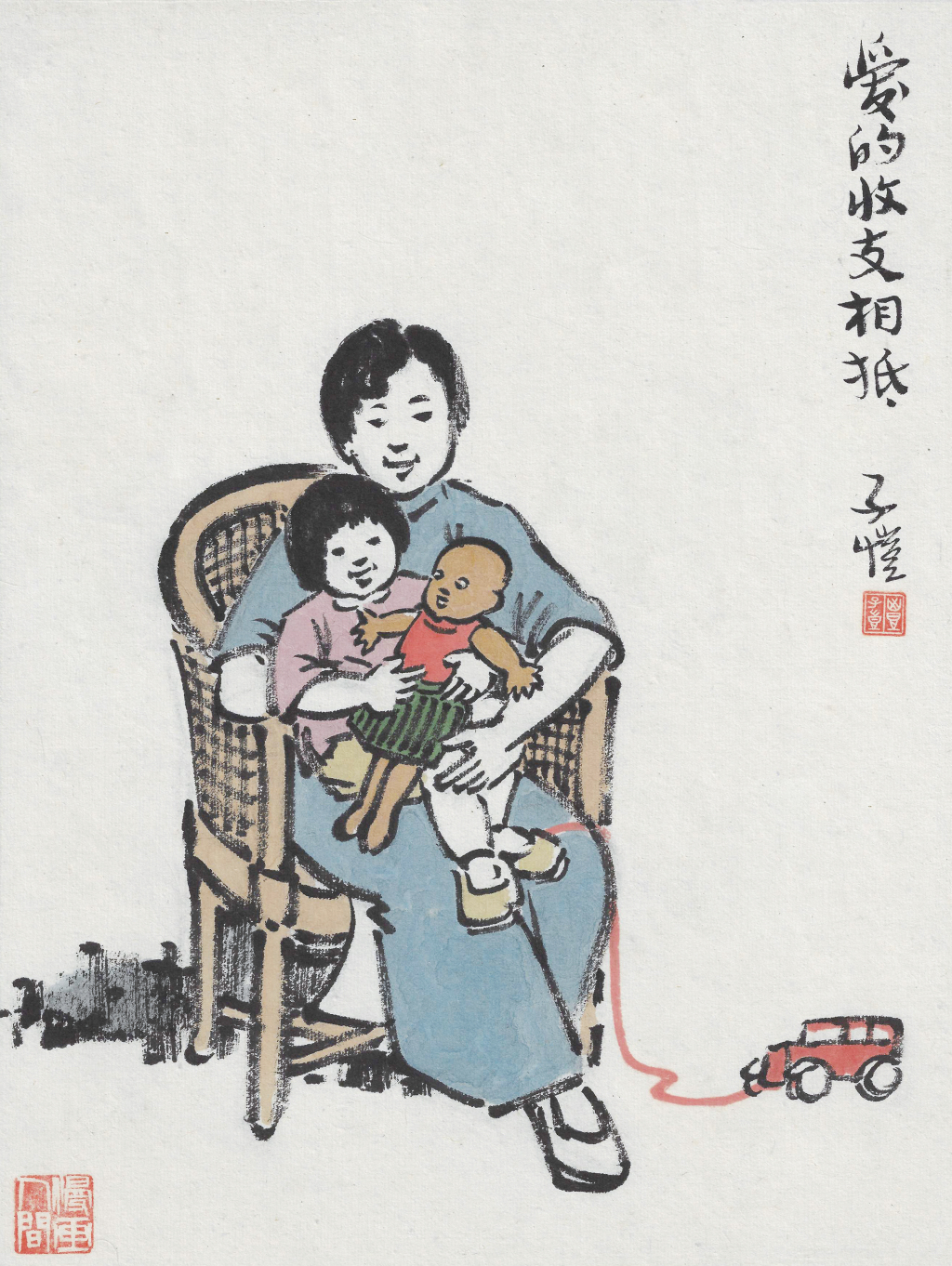

《爱的收支相抵》

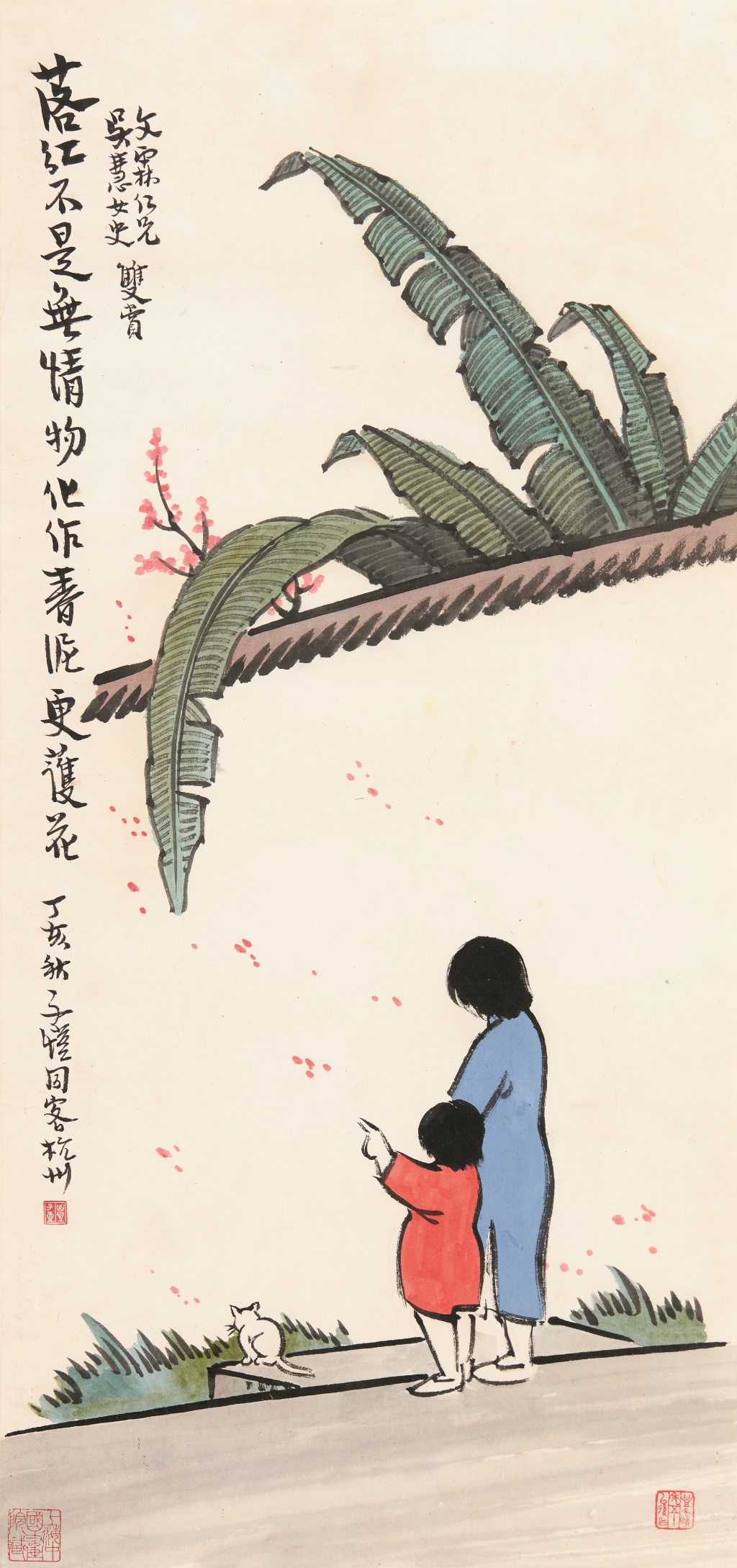

《落红不是无情物》

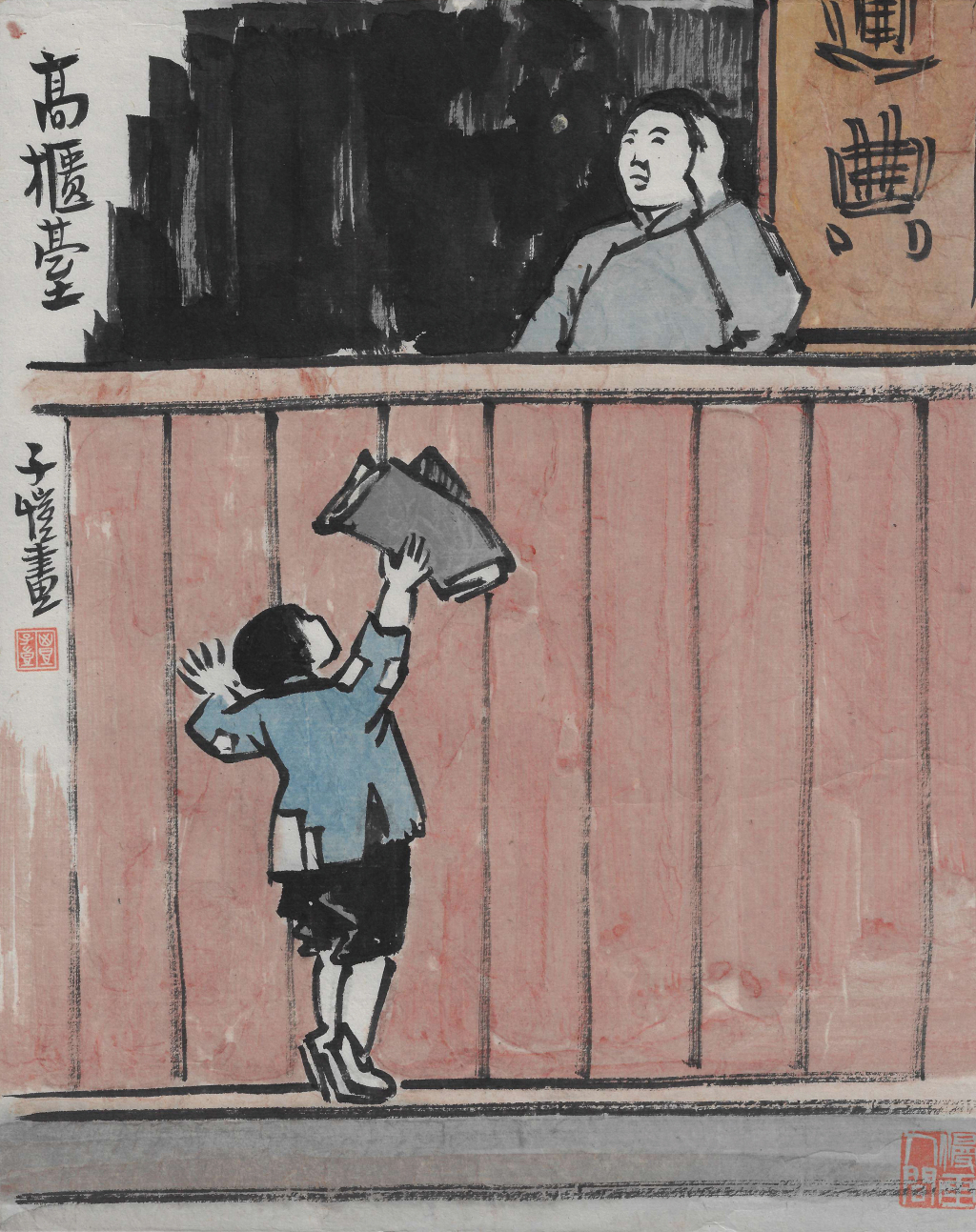

《高柜台》

除了书画作品,此次展览还有几件家书和多件信封原件值得品读。丰子恺之孙(丰新枚之子)、丰子恺研究会会长丰羽向(www.thepaper.cn)重点介绍了两封尤为珍贵的家书。

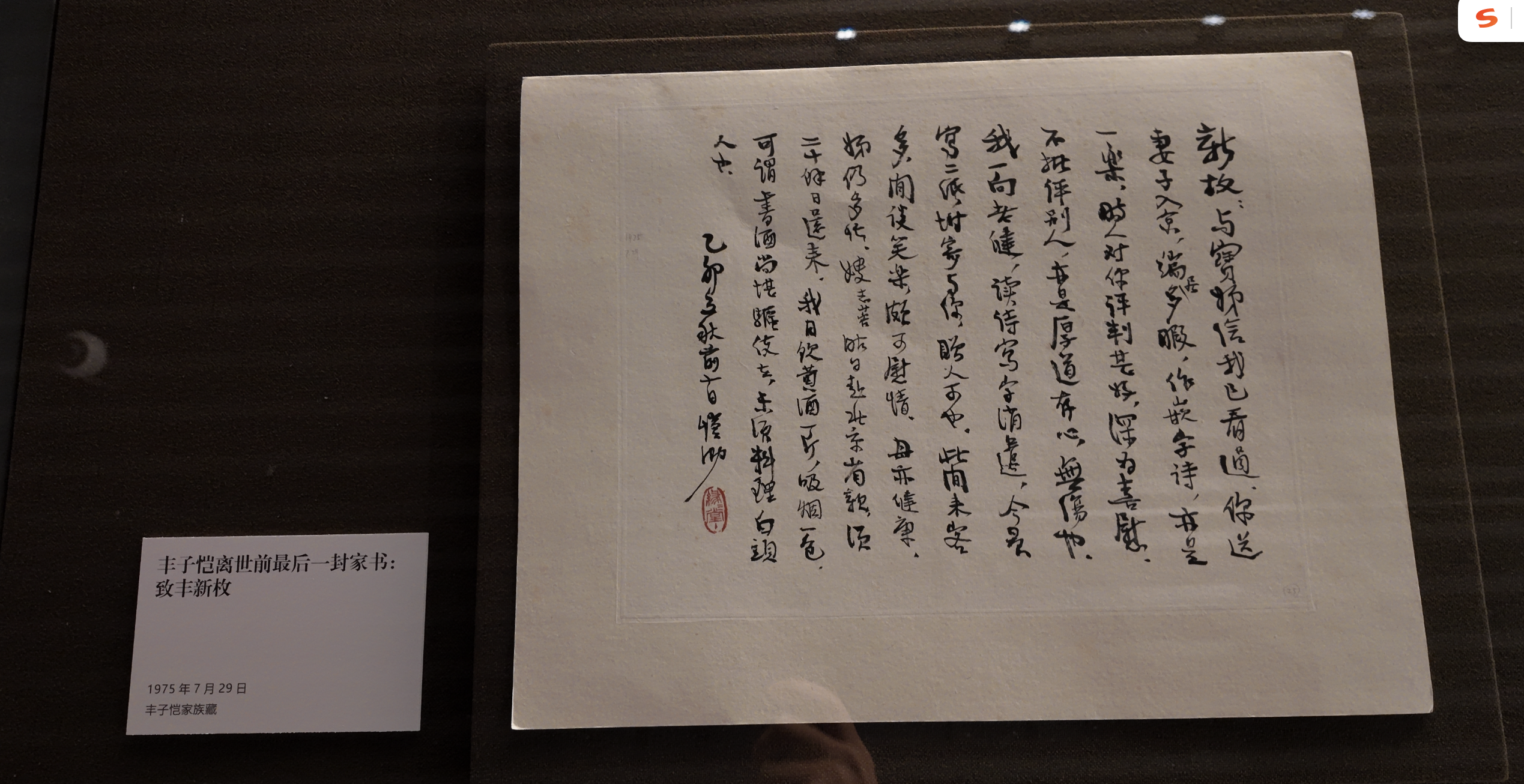

丰子恺离世前的最后一封家书,1975年。

展览上的这封家书是丰子恺离世前的最后一封家书,是1975年7月29日写给儿子丰新枚的。丰羽向(www.thepaper.cn)介绍,“他30号左右就入院了,然后9月15号就去世了。”这里希望大家能够注意到的是丰子恺最后写儿子丰新枚的最后两行话:“我日饮黄酒一斤,吸烟一包”,该吃吃、该喝喝,身体尚未虚弱,“也就是叫我父亲不要担心,他身体很好,能吃得下,能抽得了烟”,用这种方式告诉远方的儿子,他的最新的情况。“当然我父亲接到这封信的时候,也接到了电报说他入院了,所以就赶过来上海了。”

这封家书是用中国非常传统的毛笔宣纸写就的,由上到下,由右到左。还盖了一枚印章,“我觉得冥冥之中代表了他作为一个文化人,用中国传统文化的一种方式结束了他的书画生涯。”

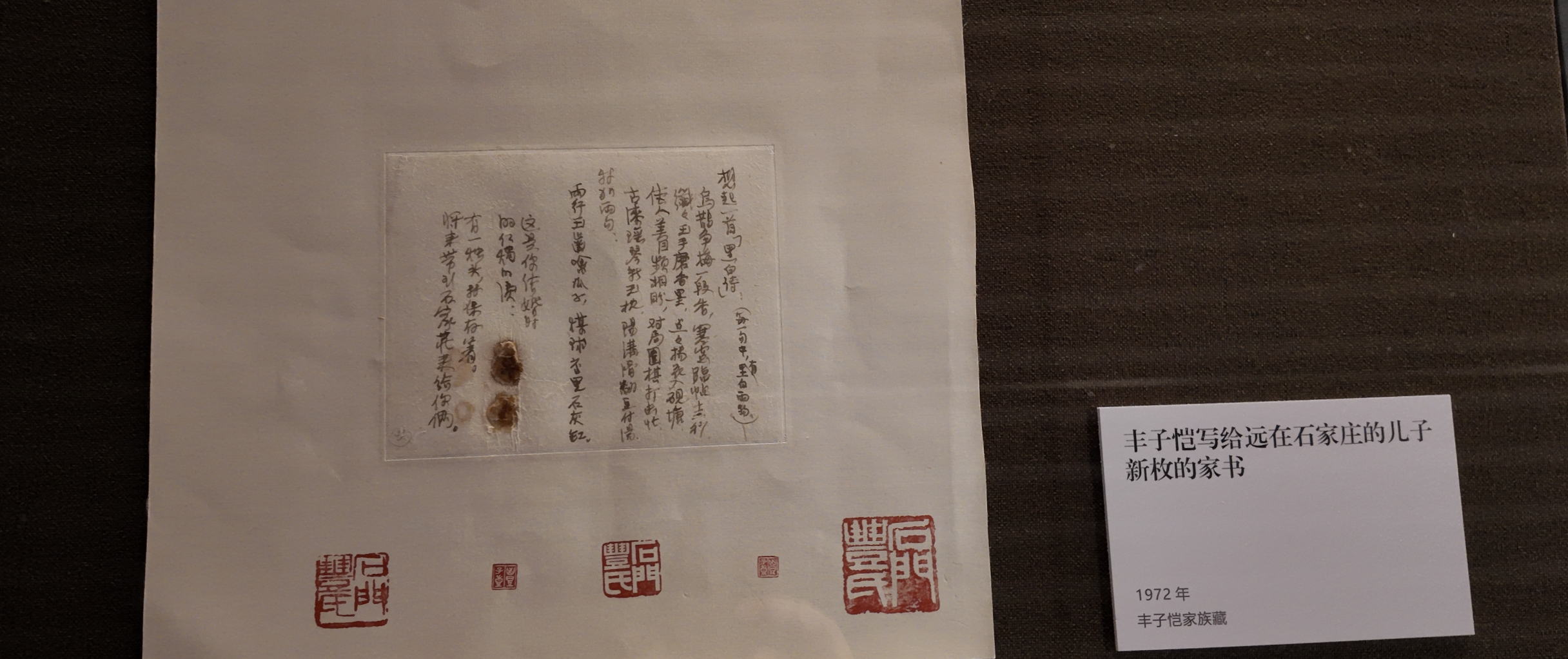

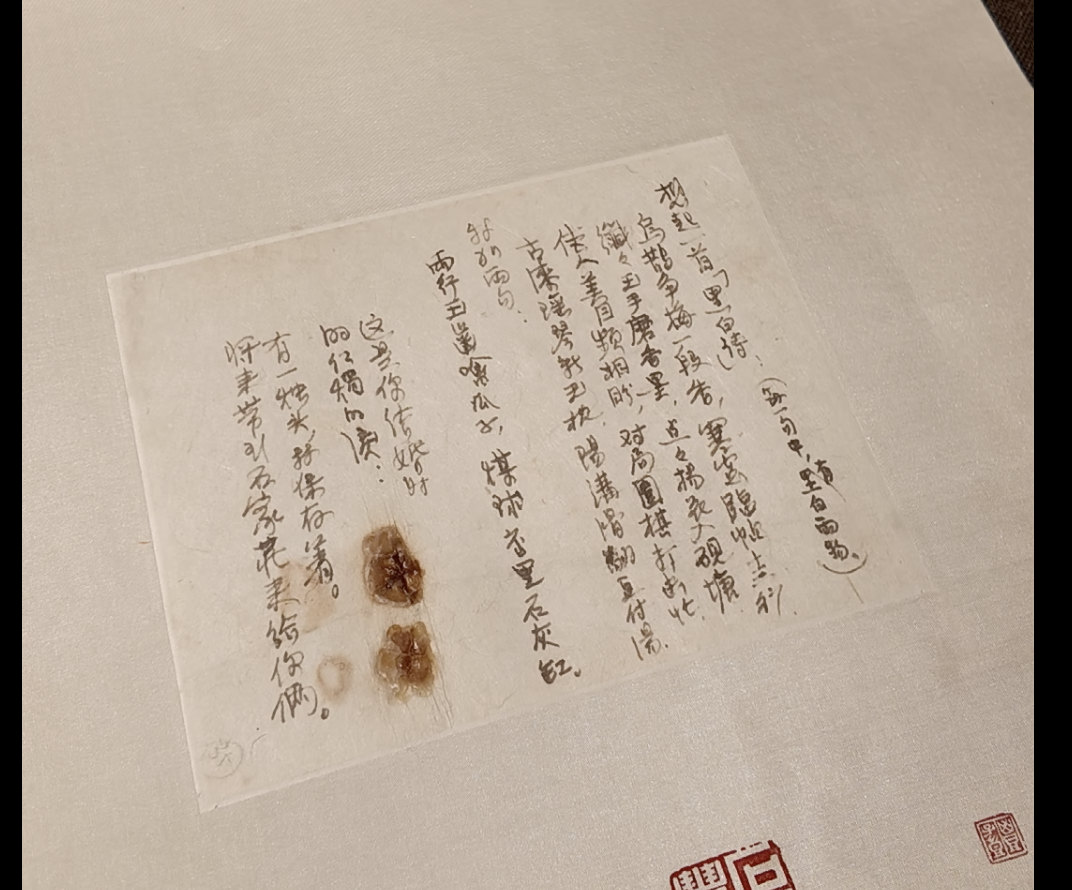

丰子恺写给远在石家庄的儿子新枚的家书,1972年。

丰子恺写给丰新枚的信,祝贺新婚,上面滴有两滴“红烛泪”。

这一封信也非常有意义,是丰子恺写给丰新枚的,“我父亲结婚当年,作为父亲的丰子恺特地把结婚的一对红蜡烛留下来,并在上面各滴了一滴蜡烛油,取名叫‘红烛泪’。”同时,他又赋上了一首古人的黑白诗,是一位清代的翰林在元宵节带着妻儿仆人赏雪时写下的温馨情景。每句话里有黑有白。比方第一句“乌雀争梅一段香”,乌雀是黑的,梅是白的。“寒窗临帖十三行”,临帖有笔墨,还有纸,有黑有白。“纤纤玉手磨香墨”,玉手是白的,墨是黑的。“点点杨花入砚塘”,杨花自然是白的,砚塘自然是黑的。“佳人美目频相盼”,“对局围棋打击忙”。“古漆瑶琴新玉枕”,“阴沟滑翻豆腐汤”。每句都有黑白意象在其中。“他写了这么一首诗给我父亲,同时附上红烛泪,让他们记住这个婚姻的浪漫时刻。现在的人,我相信能写信的人很少,邮票可能也卖不出去了,但是当年大家都是靠这个来沟通。”

丰羽介绍书信 记者 梁佳 摄

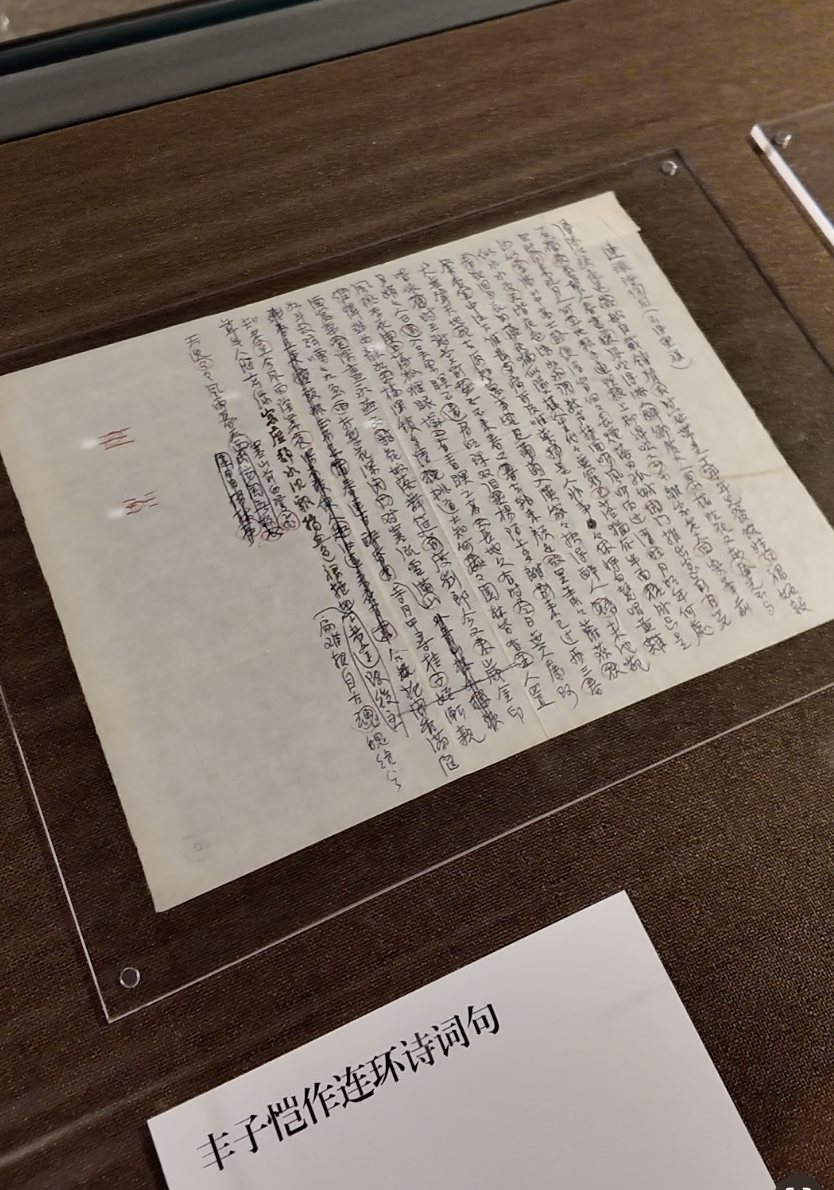

丰子恺作连环诗句

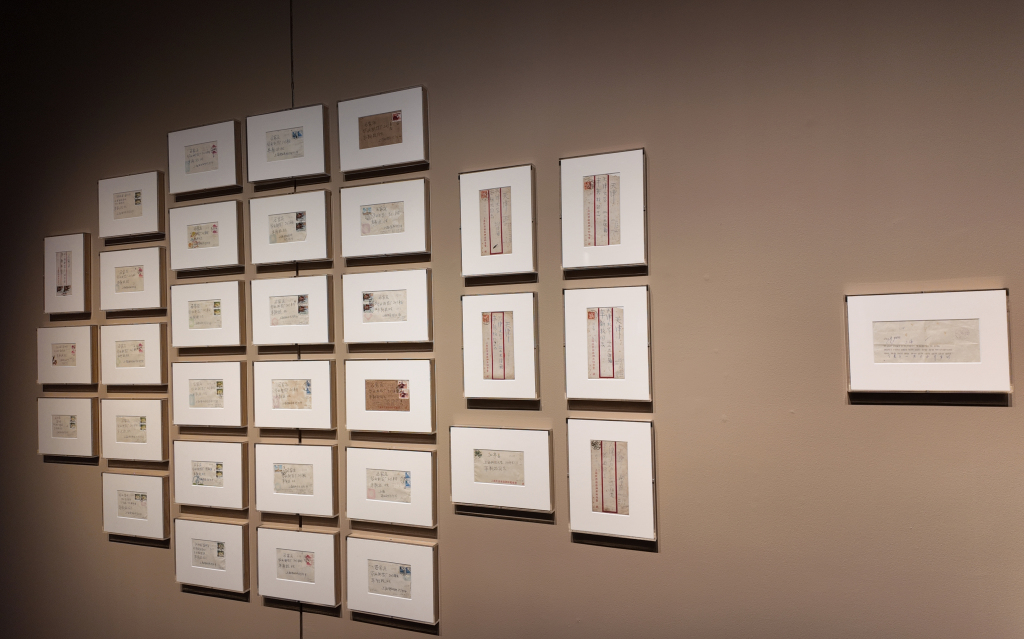

现场展示的信封

“40年前,老百姓相互之间的通讯主要靠信。从这些信封,大家可以看到,作为一个文化人的丰子恺。他自己设计,拿去印刷,所以信封上就印写了红色的——上海陕西南路39号。这几封是写给我父亲的,他当年去了天津大学,都是用毛笔写的。所以这个信封本身也是有意义的,是一种文化的记忆,时代的痕迹。”

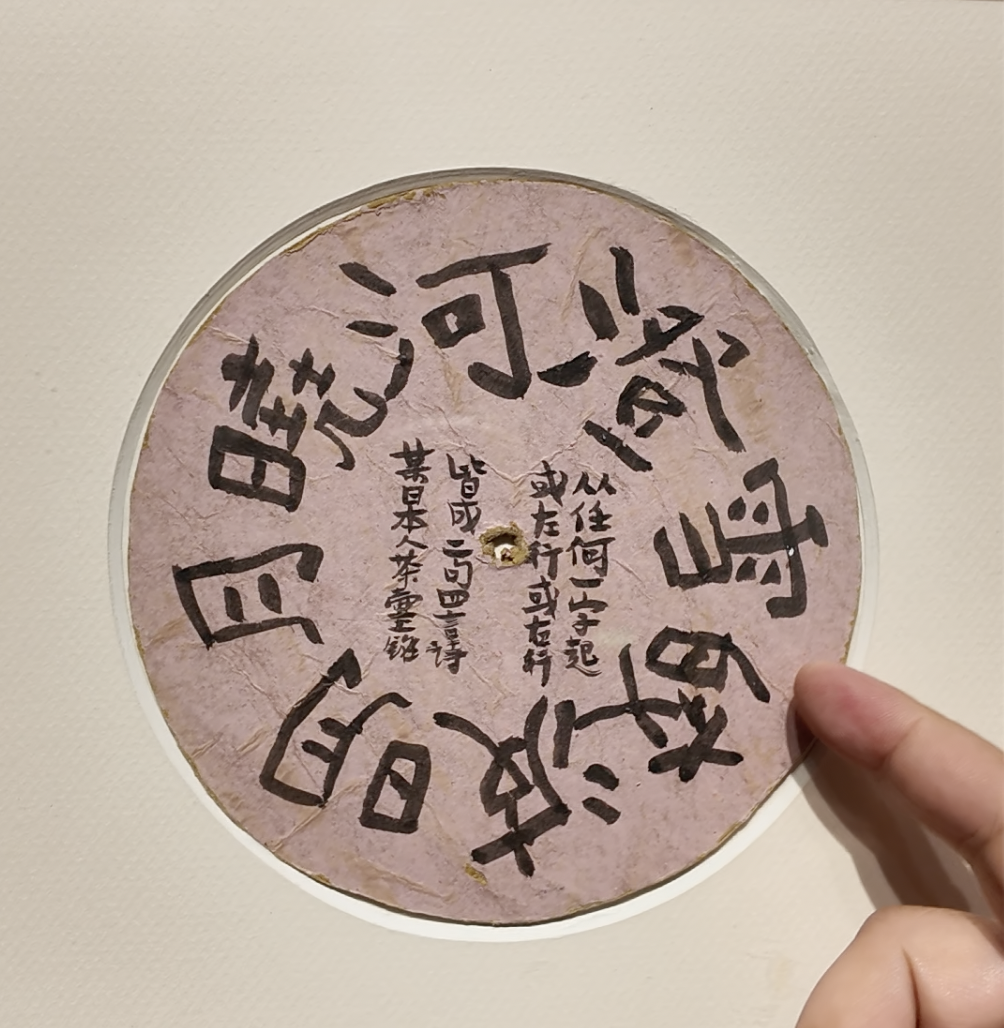

丰羽介绍,这个圆盘上的八个字,从任意一个字开始念,都可以成诗。

“他从日本买回来的茶壶上面有8个字,他把它用中文翻译出来了,做成这个圆盘,转盘中间穿根针,转到哪里停下来,从任何一个字开始顺时针或者逆时针念,都是一个四言诗,一共8个字。”

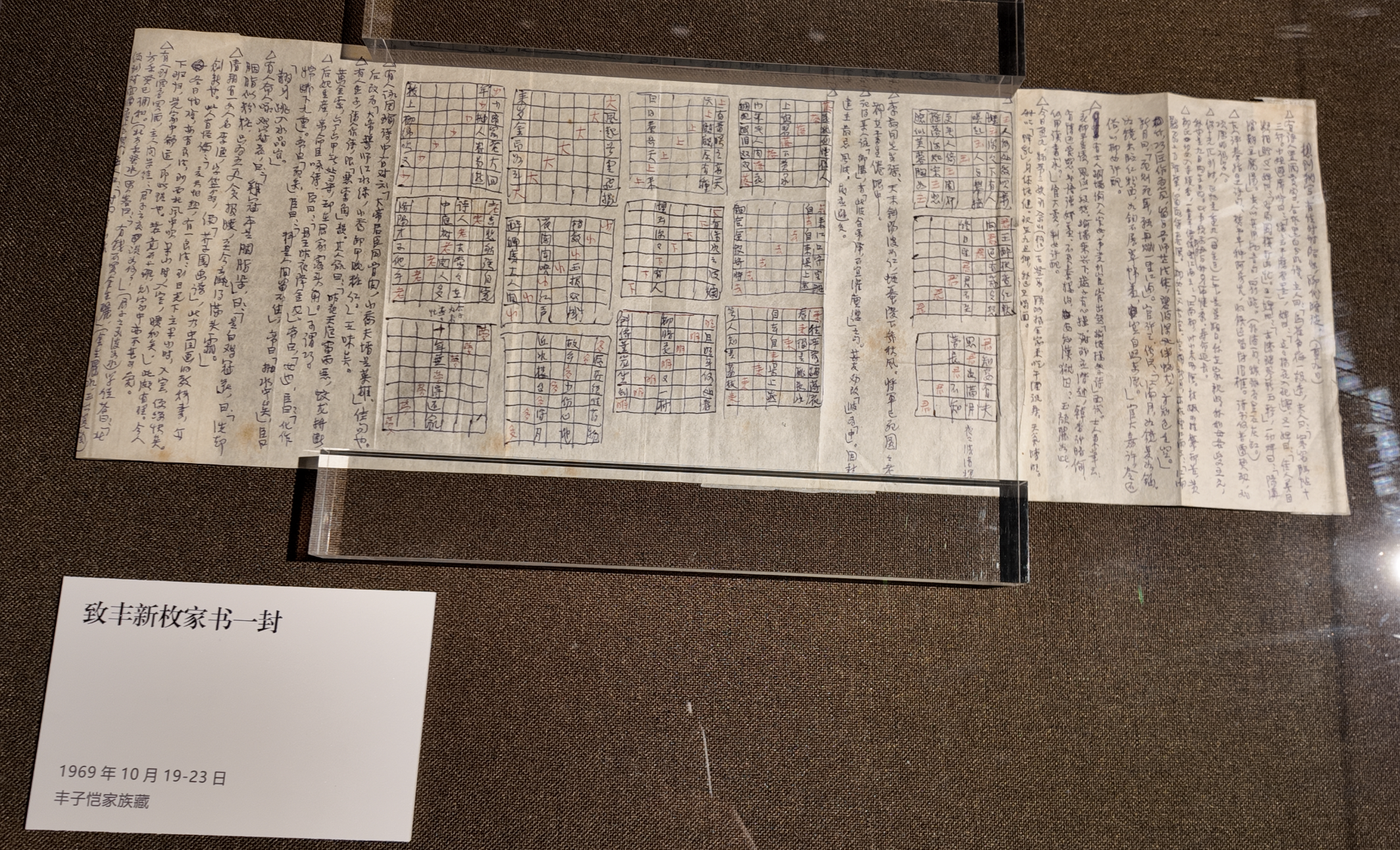

致丰新枚的一封家书,写于1969年10月19-23日。

丰子恺写于1969年10月的一封家书,里面还设计了填字游戏,可以连成小诗句。日常生活的点滴,都成为一种温暖的情趣。

一幅幅的漫画,就如一首首的小诗

“丰子恺先生不仅仅是中国现代漫画的开创者,还是中国画由传统向现代转型的杰出代表。他继承了中国画的写意传统与诗意内核,以简笔水墨的形式表现日常琐事,讲究以书入画,强调画中有诗,追求画外之意,韵外之致,作品简洁明快、平实隽永,在中国现代绘画史上独树一帜,自成一派。”策展人、中国美术馆研究部主任、研究馆员裔萼女士说。

因师从弘一法师,丰子恺的文字亦是深入浅出、耐人寻味。1927年,他在《东方杂志》上发表了一篇题为《中国画的特色——画中有诗》的文章,将中国画的独特性归结于诗意:“化蝴蝶,游月宫,是人所空想而求之不得的事,在梦中可以照办。中国的画,可说就是中国人的梦境的写真。”

但同时,他也认为,纯粹画趣的绘画宜于专门家的赏识,融入文学的意义的绘画适于一般人的胃口。他打了一个比方说,纯粹的绘画,纯粹的音乐,好比白面包,掺入文学的意义的绘画与音乐好比葡萄面包。细嚼起白面包来,有深长的滋味,但这滋味只有易牙一流的味觉专家能领略。葡萄面包上口好,一般的人都欢喜吃。

朱自清曾言丰子恺的漫画有诗意,一幅幅的漫画,就如一首首的小诗——带核儿的小诗。“你将诗的世界东一鳞西一爪地揭露出来,我们这就像吃橄榄似的,老觉着那味儿。”

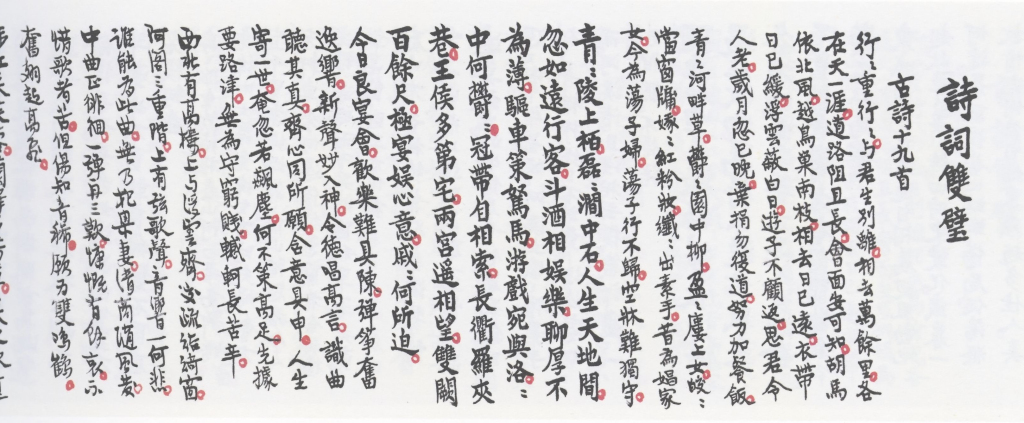

书法长卷。丰子恺用毛笔书写的“古诗十九首”(局部)

丰子恺用毛笔书写的“古诗十九首”(局部) 温庭筠的“菩萨蛮”。

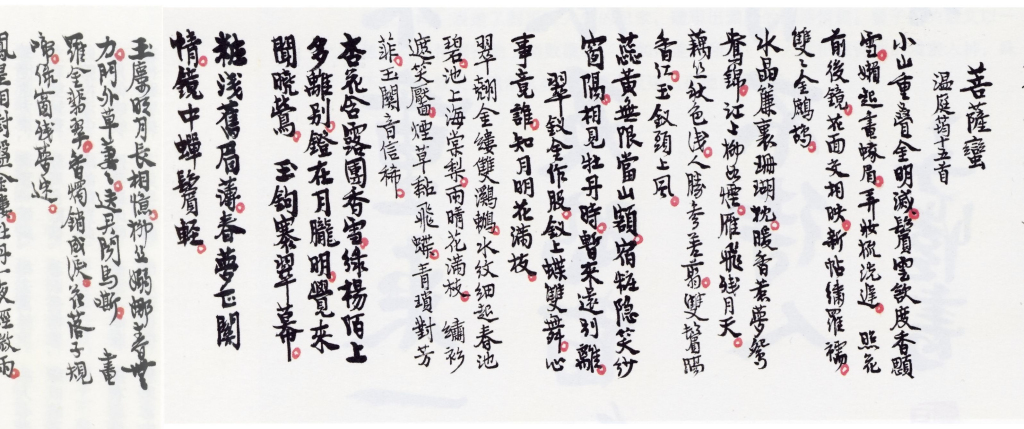

丰羽介绍,卷末的印章是他一个个盖上去的。

展览有一幅书法长卷值得细品。据丰羽介绍,卷末的印章是他一个个盖上去的,多出自名家之手,在一方天地里看到大大小小错落有致的印章也颇有趣味。

“他本质上是一位多愁善感的诗人。诗,既是他的创作素材,也是他的艺术本色。”策展人裔萼介绍道,丰子恺先生酷爱古典诗词,他一生能够背诵很多诗词,“他也教他们家的孩子,每天有日课,要背诵古典诗词。他会把他喜欢的古典诗词以书法的形式抄录下来。把它转译成他的绘画作品,诗转成画,这个也是他的特点。所以他有的创作叫古诗新画,把古典诗词的意境转移成现代的画境。所以,他的艺术作品比较耐看,常读常新,就是因为里面有浓浓的诗意,这个跟他深厚的古典诗词修养是分不开的。”丰子恺自称是儿童的崇拜者,他有7个子女,特别爱他的孩子,也常常把他的孩子作为他的绘画对象。“他以充满热情的画笔赞美儿童的纯洁与天真,批判成人世界的污浊与虚伪,真,既是他的为人之道,也是他的为艺之则。”

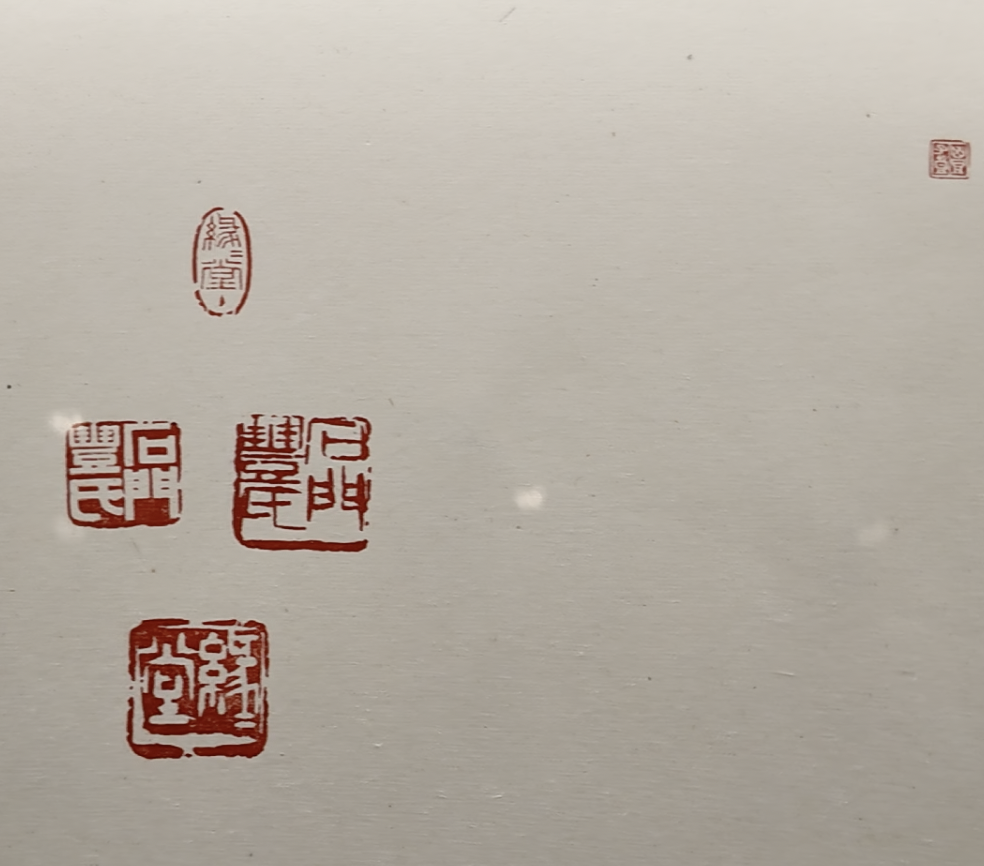

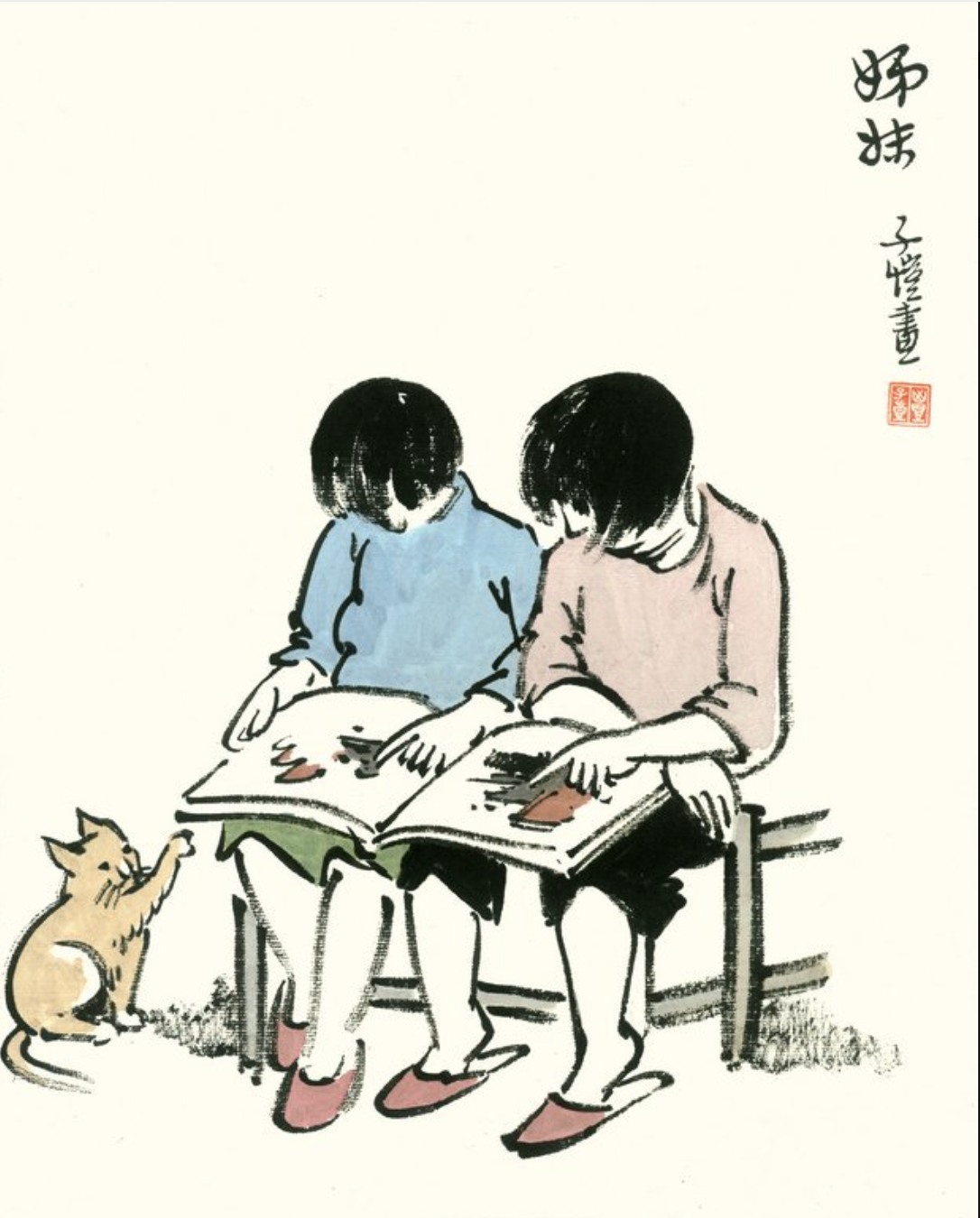

《小母亲》30cm×23cm无年款 丰子恺家族藏

《姊妹》30cm×23cm无年款 丰子恺家族藏

在《小母亲》等作品中,他以充满热情的画笔赞美儿童的纯洁与天真,同时批判成人世界的污浊与虚伪。在他看来,“天地间最健全的心眼,只是孩子们的所有物,世间事物的真相,只有孩子们能最明确、最完全地见到。”

丰子恺先生具有一颗悲悯之心,曾作《护生画集》,劝人爱惜生命,戒除残杀,长养仁爱,倡导和平,爱,既是他生命的底色,也是他艺术的基调。

丰子恺认为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。

丰子恺的《护生画集》是中国现代艺术史与佛教文化交融的典范之作,其创作横跨46年,共六集450幅作品。1927年,丰子恺贺恩师50寿辰时,发愿创作戒杀护生题材画作。弘一法师提出“十年一集,画幅数与吾龄同增”的构想,即法师50岁作50幅,60岁作60幅,直至百岁百幅。 马一浮在初集序言中阐释:“去除残忍心,长养慈悲心,然后拿此心待人处世。”画集表面倡导爱护生灵,实为唤醒人性中的仁爱与悲悯,超越宗教劝善书范畴,成为普世的人文教育载体。

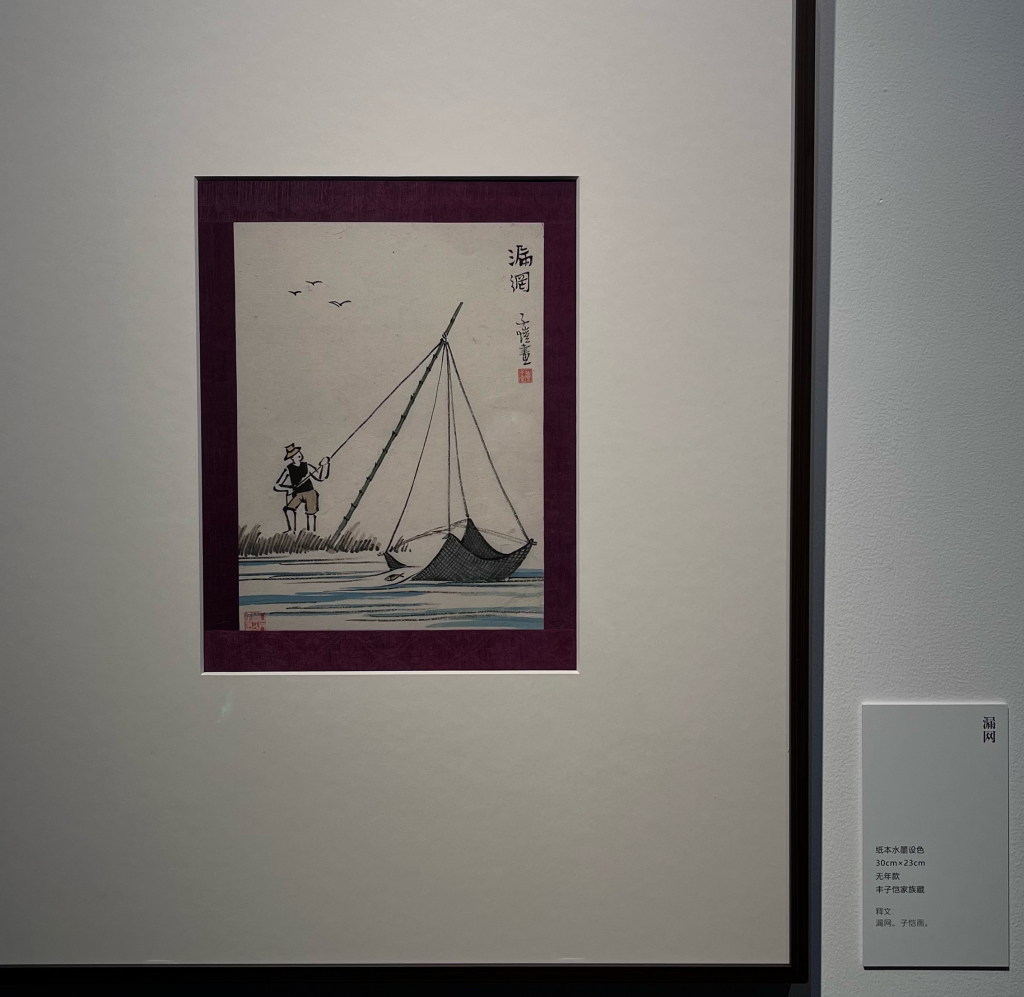

《漏网》

《哀鸣》

这种赤子情怀在散文《忆儿时》中表现得尤为动人。丰子恺深情回忆童年三件事:养蚕纪念祖母、中秋与父亲吃蟹、与伙伴王囡囡钓鱼。然而文章结尾却出人意料:“我的黄金时代很短,可怀念的又只有这三件事。不幸而都是杀生取乐,都使我永远忏悔。”这种对生命平等的深刻认知与忏悔意识,展现了他艺术精神中的道德高度。

丰子恺对儿童题材的偏爱不仅出于美学选择,更是一种人生态度——以孩童般的真诚对待世间万物。

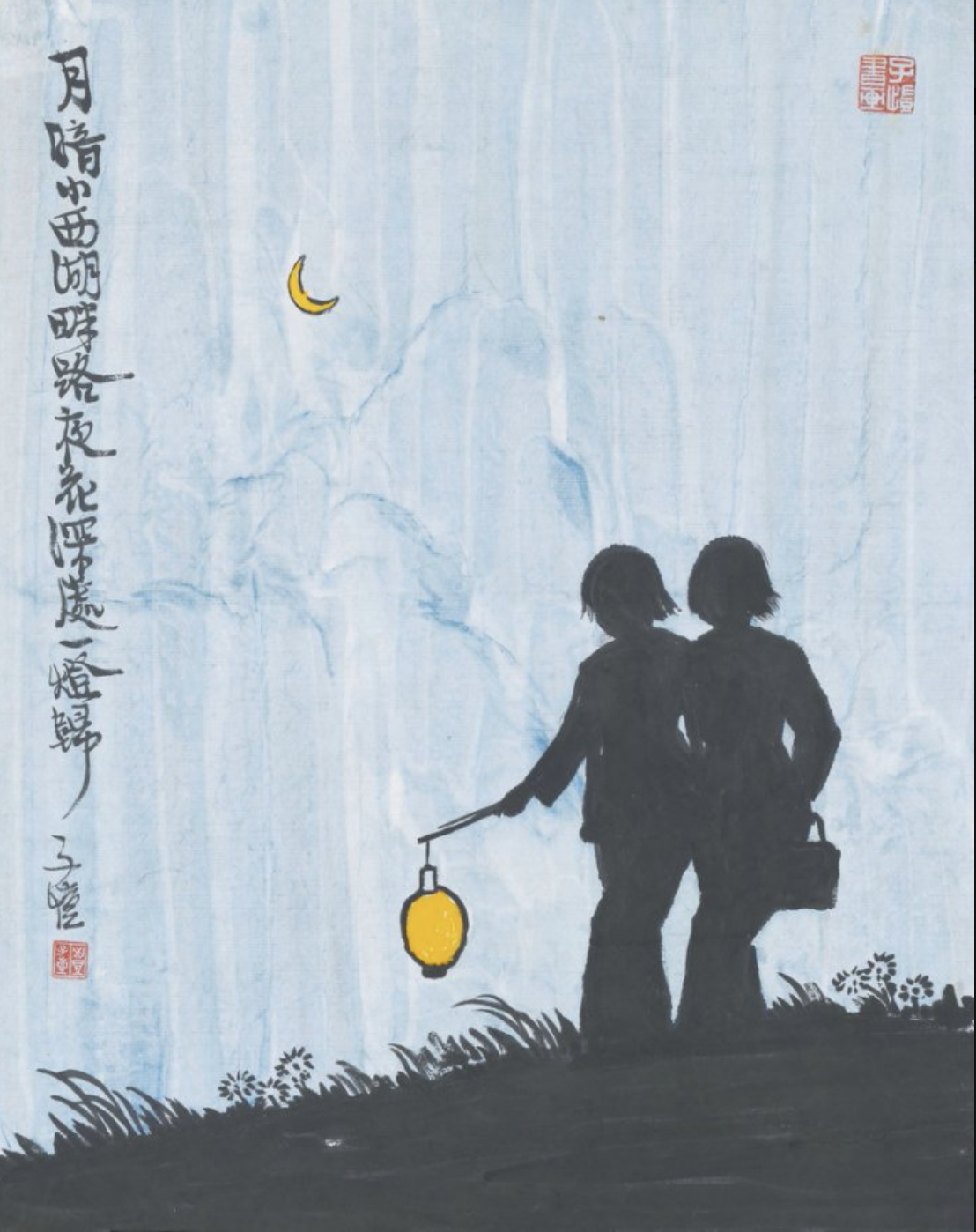

《夜花深处一灯归》35cm×28.5cm 1971年 崔东明藏

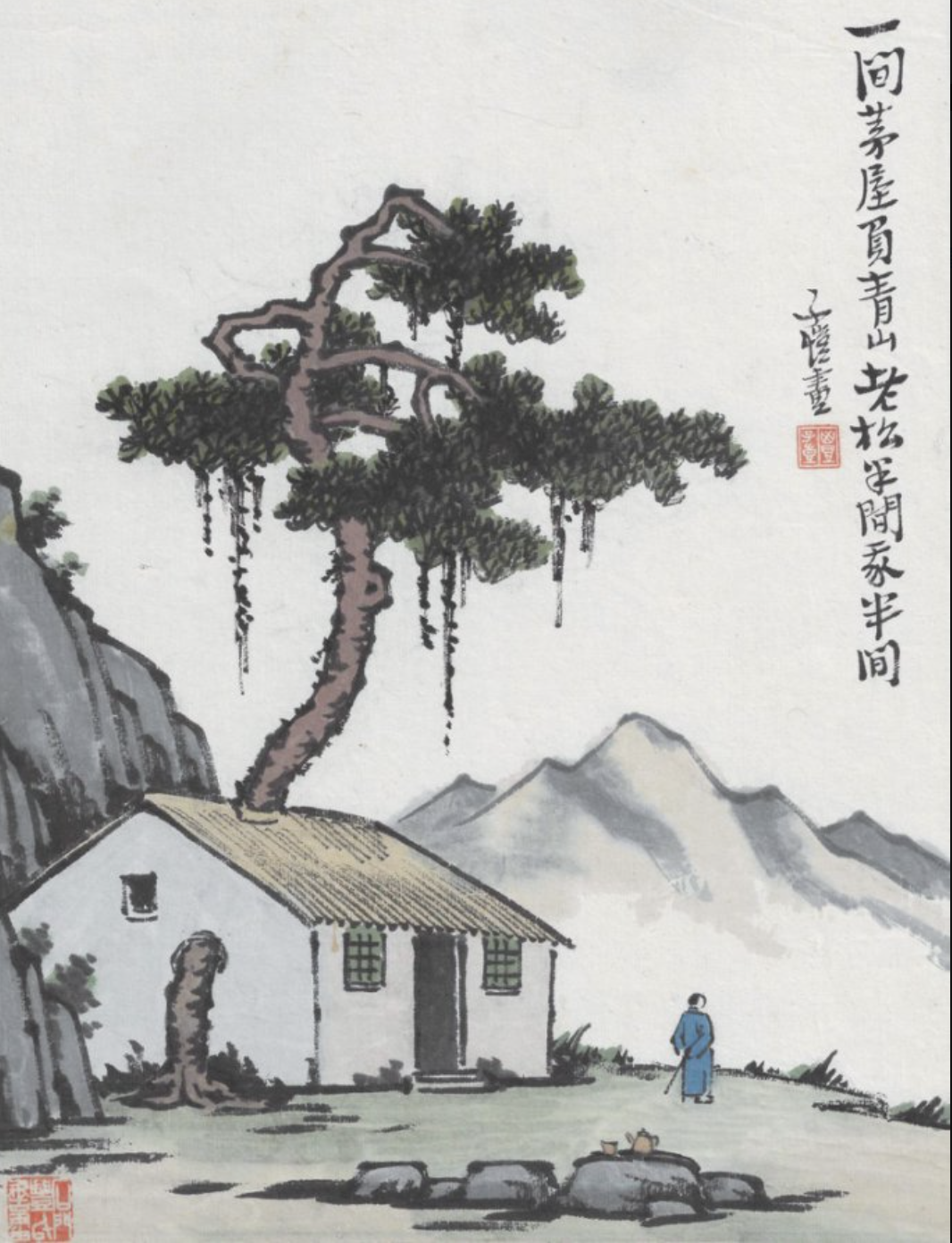

《一间茅屋负青山》 纸本水墨设色30cm×23cm无年款 丰子恺家族藏

策展人裔萼介绍展品 记者 梁佳 摄

不管任何年代,丰子恺的作品都体现了诗意之心、赤子之心、悲悯之心、爱国之心,这四颗心也从不同的角度,解读了丰子恺先生所有作品的四个特点,那就是中正平合。“中是中式的、传统的、中国特色的;正是正面的、正义的、正气的、正能量的;平是平淡的、平静的、平和的、平易近人的;合是融合的、结合的、统合的,东方与西方艺术的结合,义理与趣致的融合,阳春白雪与四方大众的统合。相信这种感觉会通过今天展览的上百幅作品,给观赏者带来长久的感受。”策展人裔萼如此介绍。

当笔墨褪去雕饰,那份由内而外生发的平淡、宁静与慈悲,才拥有穿透时空、直抵人心的磅礴力量。

1963年春节,丰子恺和“阿咪”在日月楼。

西谚说:“人生短,艺术长。”虽然在人间仅有78年的短暂时光,但是,其艺术所表达的大爱与真情,恒久绵长。

上海中国画院党总支书记、副院长江鹏表示,“丰子恺先生的作品来自于人民又回馈于人民,同时又得到了人民的认可,深受广大人民群众的喜爱,这体现了丰子恺先生对大自然,对平凡生活的无限热爱,也体现了艺术来源于生活,艺术扎根于生活。是艺术大众化和生活化的典范。”

上海中国画院党总支书记、副院长江鹏 记者 梁佳 摄

展览将持续至9月7日。

另悉,8月8日展览开幕当晚,程十发美术馆将开放时间延长至21:00(20:00停止入馆),并邀请丰子恺研究会会长、丰子恺之孙丰羽先生带来讲座《海上艺缘——丰子恺在上海的艺术人生》,与观众一同追溯丰子恺在上海的足迹,深入感悟丰子恺先生独特的艺术魅力。

樱桃套色盖章

展览现场的文创与书籍