1749年,警察们试图在巴黎全境追查六首诗的下落

当代社会,大多数人将大部分时间花在交流信息上,其方式多种多样,比如发短信、发推文、上传下载文件、加密解码或者打电话。交流已成为现代生活中最重要的一项活动,从很大程度上来说,它决定着政治、经济以及日常娱乐。作为日常生活的一个方面,它似乎无处不在,以至于我们认为自己所处的这个世界和时代都是崭新的,是前所未有的,并将之称为“ 信息社会”,仿佛在暗指此前的社会不怎么关注信息。那么请想象一下,在前信息社会,当男人在田间劳作了一天之后,或者,当女人偶尔在镇上的取水处聚会时,他们会交流些什么呢?

显然,认为前信息社会没有信息流动只是一种幻想。自从人类学会交换信号以来,每一个社会阶段都会有信息交流。现代通信技术的奇迹让人们对过去产生了误解,甚至让我们误以为交流是没有历史的,或者说,在没有电视和网络的时代,除非我们将银版摄影法和电报时代也纳入交流的历史谱系之中,否则思考交流就毫无意义。

确实,没有人会轻视活字印刷术的重要性。自古登堡时代以来,印刷术不断展现其影响力,学者们对此已有了解。书籍史现在被认为是“人文科学”(human sciences,人文和社科重叠的领域)中最重要的学科之一。然而,古登堡之后的几个世纪里,大多数男人和女人(尤其是女人)仍然不识字。虽然他们经常通过口耳相传的方式交流,但几乎所有的信息都消失了,没有留下任何痕迹。口语是交流中最重要的一个元素,如果我们不能将这一缺失的元素找回,那么交流的完整历史将无法呈现。

《诗歌与警察》这书试图填补这一空白。少数情况下,口头交流会留下存在证据,因为它们具有冒犯性。这些话语要么侮辱了要人名流,要么听起来像是异端邪说,要么暗中威胁到了君主的权威。更少见的情况是,国家或教会甚至会对这种冒犯行为进行全面的调查,并将大量与之相关的卷宗保存在档案馆中。本书附录部分的档案材料便是来自一次警察行动,此次行动涉及的范围是我在文献研究中见到的最广的一次。1749年,警察们试图在巴黎全境追查六首诗的下落。彼时正值政治危机,人们朗诵着、背诵着、修改着、吟唱着,并在纸上潦草地写下这六首诗,其中夹杂的各种书面或口头信息也纷呈而来。

正如大家所知道的,“十四人事件”(L'Affaire des Quatorze)开始的标志是警察逮捕了一名医学院的学生,罪名是他背诵了一首抨击路易十五的诗。在巴士底狱接受审讯期间,这名学生交代了他是从谁手中获得这首诗的。被他供出的人随即被捕。第二个人被捕后也招供了他获得这首诗的来源。逮捕仍在继续,直到警察往巴士底狱的牢房里塞了十四名同谋者,罪名是背诵了未经官方许可的诗歌。镇压恶言非议政府的人是警察的职责所在。但是,他们为什么要花这么多的时间和精力去逮捕这十四个人呢?这十四个巴黎人不仅十分普通、毫无威胁,而且还远离凡尔赛的权力斗争。由此警察的调查行动引起了一个显而易见的问题:为什么凡尔赛和巴黎的当权者那么热衷于追缴这些诗歌?这个问题也引出了许多其他疑惑。通过追问这些问题,并沿着警方在逮捕一个又一个人时所追寻的线索,我们可以发现一个复杂的信息交流网络,研究信息在半文盲社会中传播的方式。

这当中涉及的信息传播方式有好几种。这十四人中的大多数都是法官助理和教士,他们精通书面文字,在碎纸片上誊抄了上述的诗歌。多亏警察在搜身时没收了它们,其中一些纸片才得以保存在巴士底狱的档案中。审讯过程中,这十四个人中有人透露,他们还互相朗诵并背诵了这些诗。比如,一位巴黎大学的教授便凭借记忆背出了其中一首80行之长的诗。记忆的艺术在旧制度的信息传播系统中是一股强大的力量,而最有效的记忆方法则是音乐。“十四人事件”涉及的六首诗中,有两首被谱成了曲,可以按照人们熟悉的曲调演唱。在当时的歌曲收藏著作(通常被称为“歌集”[chansonniers])中,我们也可以找到这两首诗歌的踪迹。此外,歌集中还有另外一些歌曲和其他形式的口头交流,比如笑话、谜语、谣言和俏皮话(bons mots)。

巴黎人一直在给老曲子撰写新歌词。诗歌经常谈及时事,随着事件的发展,匿名的“才子”又写出了新的歌词。因此,这些歌曲同时也是对公共事务的实时评论,而且数量非常之多。通过它们,我们可以了解“十四人事件”如何融入音乐歌词,并通过传唱将消息传遍巴黎的大街小巷。我们甚至能够听到这些音乐,至少能听到现代人用当时可能存在的曲调唱出来。虽然歌集和没收的诗句中只包含了歌曲的歌词,但它们给出了曲调的标题或第一行歌词。在法国国家图书馆(Bibliothèque nationale de France)音乐部(Département de musique)的“解码书”以及类似的音乐注释文献中查阅这些标题,我们便可将歌词与旋律联系起来。埃莱娜·德拉沃(Hélène Delavault)是巴黎一位颇有才华的卡巴莱(cabaret)艺术家,她亲切地同意录制12首最重要的歌曲。作为电子补充材料,这12首录音提供了一条通路,尽管相对简略,但人们可以借此了解信息如何受音乐影响,如何在街巷间传播,以及如何进入两百多年前巴黎人的大脑。

从档案调查到“电子音乐”,此类历史研究会得出不同种类的观点和不同层次的结论。在处理声音和感觉时,精确地证明某个问题似乎是不可能的。处理这些虽然有风险,但是也会有很多收获,因而值得冒险一试。如果能够重温过去的声音,我们对历史的理解就会更加丰富。但这并不是说历史学家可以奢望聆听过去世界的声音,而是说,任何恢复口语经验的尝试都要求在使用材料时格外小心。因此,在本书的结尾部分,我提供了几份关键的文献材料,读者可以借此来评估我的解释。埃莱娜·德拉沃的电子音乐“表演”在本书最后。它提供了一种与众不同的证明材料,既可用作研究,也可听来欣赏。本书大致内容便是如此。让我们从一个侦探故事讲起。

追缴诗歌

1749年春天,巴黎的警察总监(lieutenant de police)接到一项命令,让他逮捕一首以“黑色狂怒的怪物”(Monstre dont la noire Furie)为开头的诗的作者。除了该诗的题目“莫勒帕(Maurepas)先生被流放了”之外,警察没有其他线索。莫勒帕本是海军大臣和王室内廷大臣,在政府中很有权势。然而1749年4月24日,路易十五将他革职并流放。显然,莫勒帕的支持者在此之后写了一些抨击国王的诗,用“怪物”一词来讽刺路易十五,以此发泄他们内心的愤怒。这也是动员警力的原因。毕竟,在一首公开流传的诗文中诽谤国王是一件国家事务,是涉及叛国罪的重大案件。

警方雇佣的大批密探接到调查命令,6月底,终于有一人找到了线索。他将发现写在一张纸上上报,只有两句话,没有署名和日期:

阁下,我知道几天前有人在他的办公室里藏了一首侮辱国王的诗,此事已基本坐实。如果你希望的话,我可以将他指认出来。

获得了12金路易(相当于一名不熟练的工人近一年的工资)后,这名密探上交了那首诗的一个抄件,并交代了藏诗者的名字。此人叫弗朗索瓦·博尼斯(François Bonis),是一名医学生,住在路易大王学院(Collège Louis-le-Grand),并在这里指导两个来自外省的年轻绅士的学习。该消息很快便上达政府的最高层,其传递路线如下:那名未透露姓名的密探将消息传给了书籍贸易监察官约瑟夫·戴梅里(Joseph d’Hémery),并由他传给了警察总监尼古拉·勒内·贝里耶(Nicolas René Berryer),然后传给了马克·皮埃尔·德瓦耶·德保尔米(Marc Pierre de Voyer de Paulmy),即达让松伯爵(comte d’Argenson),时任战争大臣和巴黎省总长,新政府中最有权势的人物。达让松伯爵立即做出反应,认为一刻也不能耽搁,命令贝里耶务须尽快逮捕博尼斯,并告诉他下达命令的密札稍后会补上,还强调这次行动必须秘密进行,只有这样才能将所有同谋一网打尽。

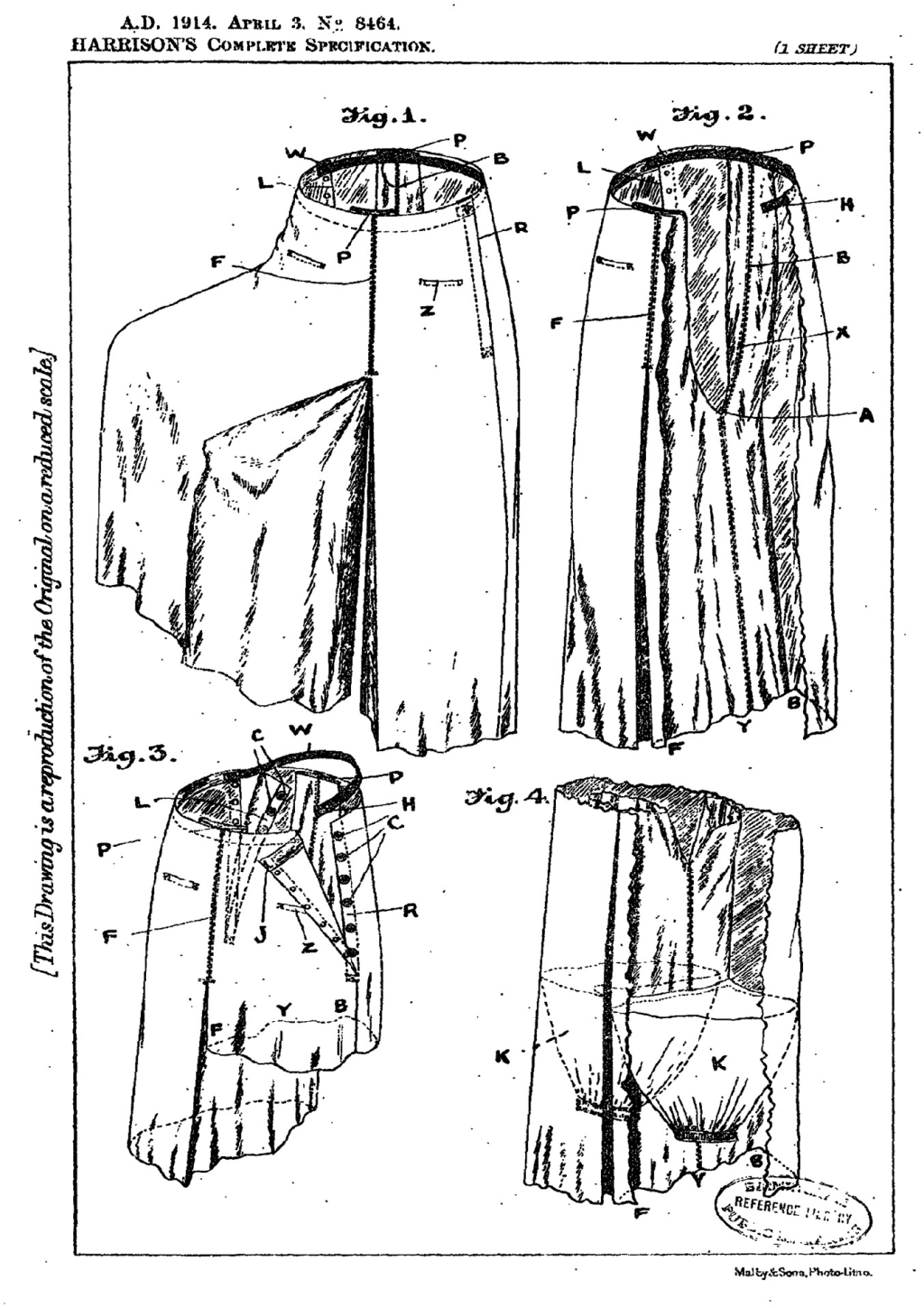

引发了一系列抓捕行动的某位密探的碎纸片( 阿森纳图书馆藏)

从监察官戴梅里写给贝里耶的报告中,我们可以看出,戴梅里执行命令的专业性令人钦佩。这位监察官在重要位置安排了岗哨,又在附近的角落里安排了一辆马车伺机待命,而他自己则在福万路(rue du Foin)和目标人物搭讪。他对博尼斯说:“ 诺瓦耶元帅(maréchal de Noailles)想要见你,此事与一件荣誉事件有关,涉及某位骑兵队长。”博尼斯相信自己是无辜的,不会引起任何决斗(诺瓦耶负责裁决这类案件)。于是,他自愿跟着戴梅里上了马车,然后消失在了巴士底狱里。

警察采取了常用模式——一问一答——将博尼斯的审讯情况记录了下来,并以准对话的形式呈现。博尼斯和审讯他的警察专员阿尼昂·菲利普·米谢·德罗切布鲁恩(Agnan Philippe Miché de Rochebrune)在审讯结束后都对记录进行了确认,然后在每页上签了名。以下是审讯稿的部分内容:

问:他( 博尼斯)是否写了一些反对国王的诗,并读给很多人听。

答:他( 博尼斯)根本就不是一个诗人,也从未写任何诗歌来反对别人。但是,大约三个星期前,他当时正在圣主医院(Hôtel-Dieu)拜访那里的院长吉松神父(abbé Gisson)。大概在当天下午4点钟,一个教士也来拜访吉松;此人身高超过一般人,看起来35岁左右。他们在谈话时提到了报纸上的新闻,这个教士还说有人不怀好意,编了一些攻击国王的讽刺诗歌,并拿出了其中一首。之后,就在吉松先生的房间里,被告(博尼斯)把这首诗抄了一份,但并没有写下所有的诗句,而是跳过了其中许多内容。

总之,按照博尼斯的描述,学生和教士在聚会时讨论了时事,并互相传递讽刺国王的诗歌。然而,这场聚会仍然有诸多可疑之处。审讯稿中还有如下内容:

问:他(博尼斯)拿这首诗干什么用。

答:他(博尼斯)说他在路易大王学院的一间屋子里,当着几个人的面背诵了这首诗,然后就把它烧掉了。

问:他(博尼斯)所讲的不是事实,他不会为了之后烧掉这首诗才如此积极地抄下它。

答:他(博尼斯)断定这首诗是某位詹森派信徒写的,他只要看一眼,就能知道詹森派擅长什么,他们怎样思考,以及他们的风格是什么。

罗切布鲁恩专员通过宣讲传播“毒物”的罪恶,戳穿了博尼斯那漏洞百出的辩护。警察从博尼斯的某个熟人那里弄到了这首诗的抄本,从而知道博尼斯并没有把它烧毁。警察承诺会保护告密者的身份,而且他们对博尼斯在获得这首诗后如何处置它也不感兴趣。他们的任务只是沿着诗的传播路线向前查探,直至找到该诗的源头。然而,博尼斯并不清楚提供这首诗的教士的信息。于是,警察唆使他给圣主医院的朋友写信,询问该教士的姓名和地址,并编造说他有本书要还给那个人。警察和博尼斯收到了回信,得知他叫让·爱德华(Jean Edouard),是圣尼古拉德香榭教堂(St. Nicolas des Champs)的教士。于是,警察将爱德华也关进了巴士底狱。

审讯期间,爱德华说这首诗是从另外一名教士那里获得的,此人名叫安甘贝尔·德·蒙唐热(Inguimbert de Montange)。警察逮捕了蒙唐热,并按照他提供的线索,逮捕了第三名教士——亚历克西·杜加斯(Alexis Dujast)。杜加斯将一位名叫雅克·马利·阿莱尔(Jacques Marie Hallaire)的法律系学生供了出来,导致其被捕。阿莱尔则声称他是从一名律政职员那里得到这首诗的,该职员名叫德尼·路易·茹雷(Denis Louis Jouret)。茹雷被捕后,指认了吕西安·弗朗索瓦·杜肖富尔(Lucien François Du Chaufour)。杜肖富尔是一名哲学系学生,在审讯期间,他把同学瓦尔蒙(Varmont)“ 出卖了”。瓦尔蒙则因为及时得到消息,躲了起来,但后来他还是自首了,并供出了另一名学生,莫贝尔·德·弗雷纳斯(Maubert de Freneuse)。不过,警察一直未能找到弗雷纳斯。

每名被捕者都有自己的档案,里面的信息——以该事件为例,一首与之相关的讽刺诗就包含了大量讨论和相关的阅读材料——有助于我们了解政治评论如何通过交流网络得以传播。乍看之下,传播途径似乎很简单,传播环境也相当类似。传递这首诗的人大都是学生、职员和教士,彼此间大多是朋友,而且都很年轻,年龄最小者只有16岁(弗雷纳斯),最大者也才31岁(博尼斯)。该诗的句子本身也散发出一种与这些人的气质相符的味道,至少达让松是这么认为的。他把这首诗交还给贝里耶,并写下评论:“这首诗太无耻了,对你我而言,它都充满了学究和拉丁语区的味道。”

但随着调查范围的扩大,情况变得更加复杂——又有五首诗出现了。在警察眼中,它们同样具有煽动性。它们不仅有各自的传播路线,而且,这些路线与上文提到的那首诗的传播路径有交会。人们在碎纸片上抄下这些诗,用类似的纸片与别人交换,念给更多的“抄字员”,将之记在脑海里,大声朗诵,印刷在地下小册子中,谱上流行的曲调,或者把它们当成一首歌来唱。除了第一批被押往巴士底狱的嫌疑人外,被关起来的还有另外七人。此后,第二批被拘押者又牵连出五人,只是他们逃脱了。最后,警察将这十四名传递诗歌的人投入巴士底监狱,这也就是这次行动在档案中名字——“十四人事件”(L'Affaire des Quatorze)—的由来。但他们并未找到这首诗歌的源头。事实上,这首诗歌可能没有作者,因为人们可以随意增减诗节和修改措辞。这是一个集体创作的例子;第一首诗与许多其他诗作交叉重叠,共同形成了一个诗歌的“流动”世界,从一个传递点跳跃到另一个传递点,使得空气中充满了警察所说的“坏话”(mauvais propos)或“恶意言论”(mauvais discours),到处都有配着韵律、具有煽动性的嘈杂之声。

《诗歌与警察:18世纪巴黎的交流网络》,[美]罗伯特·达恩顿 著,谷大建、张弛 译,世纪文景|上海人民出版社,2025年6月

(本文节选自《诗歌与警察:18世纪巴黎的交流网络》序言、第一章及附录,经授权刊发。)