红网评论:电商平台应承担起“毒营养土”的审查责任

园艺营养土的原料竟然是工业污泥和建筑垃圾,这样的真相让人触目惊心。随着这条黑色产业链被起底,不禁要问:这些“毒营养土”究竟在我们的生活中流通多广?又是谁让这样的隐蔽污染物堂而皇之地进入了家庭阳台和蔬菜花盆?(10月28日 )

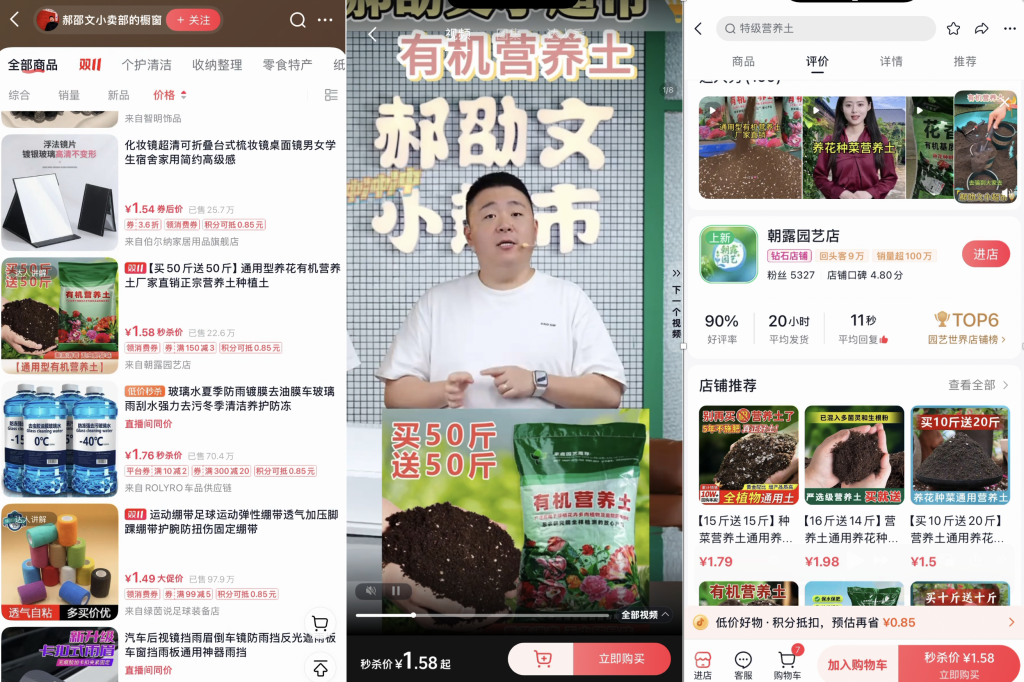

据报道,淮安市沃隆农业科技有限公司是畅销“营养土”品牌“花栖湖”的代工厂。从工厂负责人和相关人员处得知,这里生产的营养土来源主要涉及工业污泥、建筑垃圾和发电厂的炉灰等。网购送检的十余款热销低价“营养土”中,9款镉、铅、锌等重金属含量超标,另有一款铜、镍、铬等重金属含量超标。再次回购其中几款送检,镉、锌、铅仍超标。

该事件至少暴露出三个层面的问题。其一,含重金属的污泥一旦被用于家庭绿植或蔬菜种植,将对人体健康构成潜在威胁。“毒营养土”中所含的有害元素会通过植物吸收进入食物链,具有长期累积性。更讽刺的是,这些产品往往打着“有机”“环保”的旗号,让消费者在自觉追求绿色生活的同时,成为污染的最终承担者。

其二,固废处置资质的滥用与监管失守。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定,污泥等工业固体废物必须经过无害化处理后方可再利用。然而在现实中,“收污泥”的企业摇身一变就成了“卖营养土”的商家,审批资质成了掩护违规的挡箭牌。监管部门往往重批轻查,一纸许可之后便鲜少回头核验。

其三,也是最棘手的问题,这类“毒营养土”到底占据了多大市场?由于营养土并非传统农资产品,监管体系长期处于真空地带。多数消费者通过电商购买,销量动辄上万袋,却鲜有人关注产品原料来源。正是这种“灰色小市场”的存在,让违规产品得以在监管盲区中悄然壮大。在电商平台搜索发现,部分产品链接显示销量已达 200 余万件,这一销售规模相当可观。

事实上,坊间一直就有营养土其实是工业废土的传闻,只是缺乏确凿证据与主流媒体的调查报道。而今舆论的聚焦,为监管部门提供了介入契机。问题是,这个契机不能再被轻易浪费。仅靠一次性查处几个企业,无法从根源上改变行业生态。真正要防止“毒营养土”死灰复燃,就必须在制度层面下足功夫。

首先,监管部门必须加强固废处置资质的动态审查与使用监管,杜绝“收污泥”“卖营养土”的利益循环。任何企业如果将未经无害化处理的工业废料用于生产生活类产品,应依法从严处罚,直至吊销资质。

其次,应推动营养土产品纳入农资监管体系,明确质量标准和检测要求。营养土虽属园艺消费品,但同样进入土壤与植物体系,不能再以“小众产品”为借口逃避抽检。每一批营养土都应有可追溯的检测标识和原料来源信息。

同时,电商平台应承担起审查责任。平台往往是“毒营养土”的最大销售渠道,却长期以“责任商家自负”推卸义务。监管部门应要求平台建立产品原料公示制度,对来源不明、缺乏检测报告的产品一律下架。对于已发现违规销售的,应按电子商务法追究其连带责任。

此外,企业也该明白,短期的低成本套利终将以品牌信誉与法律代价收场。面对公众对食品安全、生态安全的高度敏感,企业经营必须建立在透明、守法与可追溯的基础上。一言蔽之,诚信是市场的底线,而不是选择项。

还应看到,普通消费者往往不具备检测重金属的专业能力,也难以从外观上判断营养土的安全性。因此,将责任转嫁给消费者,要求消费者学会辨别真伪,是一种懒政思维。消费者的信任应当建立在制度保障之上,而不是靠个人经验去和运气对赌。

从“烟痰酸菜”到“毒营养土”,问题表象不同,本质却如出一辙——都是监管疏漏与企业逐利的合谋,都是监管制度漏洞滋生下的安全隐患。当经济逐渐向精细化与绿色转型时,任何形式的“污染外包”都不应再有生存空间。

总而言之,只有当监管追溯链条足够完整、处罚成本足够高、公众监督足够强,这个“黑土市场”才会真正枯萎。否则,“毒营养土”今天被查封,明天又会换个包装重返市场。

一个应是常识的道理:食品安全、环境安全、消费安全,从来都不是孤立事件,而是一场长期的制度考验。

(原题为《“毒营养土”到底占据了多大的市场份额》)