马上评|AI填志愿:人工智能兜不了人生选择的底

如今,AI填报高考志愿可谓是个风口,众多企业争相进场,产品也多种多样,一时声势浩大。

但是,近日有媒体调查发现,现阶段AI填志愿还谈不上完美。问题主要有以下几类:定位失误,甚至将考生的分数排名高估了一万名;荐校偏差,专业已被取消却还在推荐之列;数据陈旧,一些新专业没有收录;信息失实,一些更名过的学校直接出错……

这些不足恐怕都说明,“尽信AI不如无AI”。AI不是完美的,就像辅助驾驶一样,它终究起一种辅助作用,“AI幻觉”之类的问题在填报志愿的“垂类业务”上同样会出现,考生及家长还是应当自己握稳人生的方向盘。

当然,一般情况下,日常运用AI,如果出现错误倒未见得有那么严重,但是填报志愿是关系人生走向的一个重大事项,如果出错只怕影响会格外巨大。

实事求是地讲,现阶段,AI作为一个基础的筛选工具仍然是有用的。它不一定完全准确,但可以给出一个大致的信息精选和思考框架。比如对院校的介绍、对专业的分析、对求职状况的检索,效率要比传统的搜索引擎高很多。对于学生和家长来说,在填报志愿的紧要关头很有帮助。只不过现阶段暴露的问题,也提示企业要在日后不断完善、改进相关产品和服务。

其实AI的应用,只是“志愿产业”的一个缩影。根据艾媒咨询数据,近九成高考生愿意选择高考志愿填报服务,2025年中国高考志愿填报市场付费规模预计为10.9亿元。AI作为一种技术解决方案,在这种需求下应运而生,也是顺理成章的。

不过连AI都出错,其实也说明一个问题:志愿填报真的不容易。全国有3000多所高等院校,再乘以专业数,数量十分惊人,别说人脑了,算法也同样无法面面俱到。但从另一个层面说,或许也在揭露更深刻的真相:人生,终究是无法被精确计算的。

把3000多所高校、800多种专业全部收入囊中,提供一个准确的人生指南,这是连AI也无法做到的。或者说,这是终究无法做到的。

这种巨大的信息量本身,就意味着一个异常复杂广阔的现代分工结构,很难被简单的信息梳理完全掌握。也正因为这个结构如此复杂,当中会有种种意料外的变量。就像当初志愿填报服务所承诺的“前景”,也可能在长线人生中发生偏移。

追求确定性固然是一种天性,但社会发展、人生轨迹又是动态的过程,想全方位地捕捉,本身也不太现实。

既然如此,在填报志愿时也不妨返璞归真,多做自己的功课,多问问自己的内心:去学校官网看看,相关专业描述是否对得上自己的脾胃;直面自己的兴趣,去选择自己喜爱和擅长的领域。回归自身,或许也是应对信息过载的一个方式:把自己作为航标,才不至于在云山雾罩中迷茫。

至于志愿服务、AI填报这些新近出现的“解决方案”,也不妨让它们回归到合理的位置——当作一种辅助工具。切不可本末倒置,把技术或“名师”当作救命稻草,全身心地押注。

无论如何,人生是自己走出来的,算法或许能算出某个专业的特征,但是无法决定你行走的姿势。是持续学习,还是就此躺平;是追寻热爱,还是随波逐流,这些AI算不出来,每个学生却必须想明白。

相关文章

国新办将举行新闻发布会,介绍抗战胜利80周年主题展览和推出优秀文艺作品、文艺活动有关情况

《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》——海外中国民俗档案的“中国语境”与“全球语境”

广州交警:64岁男子低头看手机致车辆失控引发事故,造成3死3伤

“海外中国民俗档案的‘中国语境’与‘全球语境’学术工作坊

海南文昌海岸警察破获特大非法捕捞案,涉案渔获达10万斤

应对市场竞争,宁德时代首推“厂中厂”模式独家为问界提供电池

换人改写比赛走势,海港中超三连胜距离榜首4分

河南西峡极端强降雨致8人失联,全力搜救中

第1现场|持续高温引发土耳其森林火灾,致逾5万居民被疏散

西安警方回应“中华田园犬禁养”:并非所有中华田园犬都禁养

四姑娘山二峰发生滑坠事故 ,发现被困人员时其已无生命体征

霍尔木兹海峡:控制世界油库的“阀门”

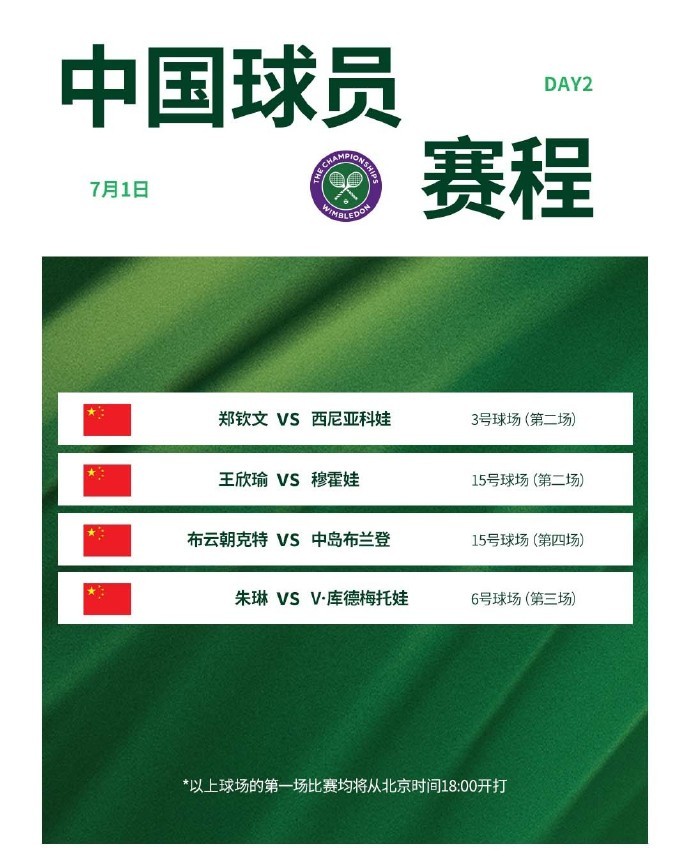

温网第二个比赛日赛程公布,郑钦文首秀不早于19时30分

中国欧洲研究智库《俄乌持久和平与欧洲安全重建》报告发布会在京举行

“这里是上海This Is Shanghai”全球短片征集计划正式发布

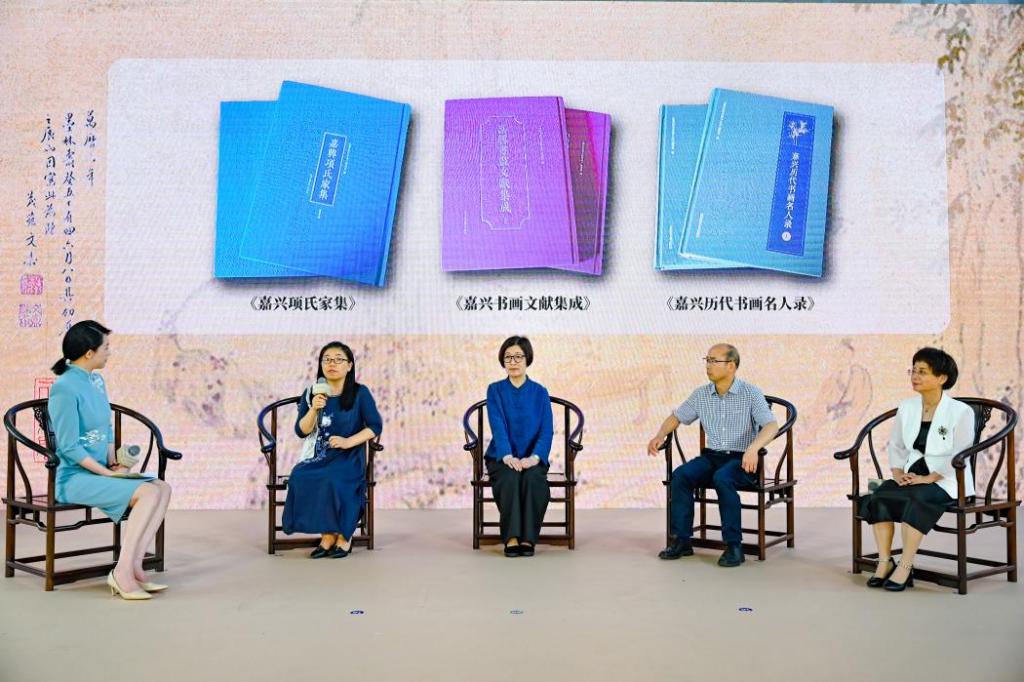

明代收藏界“顶流”项元汴回“嘉”,揭秘他的“艺术朋友圈”

合成化学研究新范式:当AI“大脑”遇上机器人“双手”

中国青年报:“苏超”给中国足球补上“社会实践”课

特朗普中东动作频频:解除对叙利亚制裁,推动以叙关系正常化

全国首个化妆品产业海关支持措施,落地上海“东方美谷”

- 河南省人大常委会原党组副书记、副主任刘满仓被逮捕

- 国家统计局:要全面客观看待近期价格的低位运行,具有明显的阶段性和结构性特点

- 海南陵水县一别墅区被指违建已获确认,60岁举报人曾两度遭蒙面人袭击

- 上海电网新能源发电功率首破400万千瓦,绿电交易规模跨越式增长

- 6名驴友庐山西海探险走失被追缴2万救援费,组织者被追缴4千

- 六部门联合印发《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯