专访|家人眼中的周碧初:用色彩写诗,实践油画“民族化”

中国现代油画的大幕是由20世纪初留洋艺术家开启的,周碧初 (1903-1995年)即是其中的重要代表。在“色彩之诗——周碧初捐赠艺术展”(4月18日-6月2日)于上海油画雕塑院美术馆对外展出之际,澎湃艺术近日专访了周碧初女儿周冰芬与其孙辈,从周碧初的生平日常中,将这位老艺术家的生平琐事于岁月尘埃中打捞而出。

“他这一生不求功名利禄,穷尽一生追求油画的民族化实践。他与友人的交往、对学生的付出、对艺术的追求,可以看到理想主义在一个人身上闪耀的光芒,即便身处战争动荡时期,也保持着独立的精神世界,这对当下现实中的相对极端实用主义,是一种纠偏。”周冰芬说。

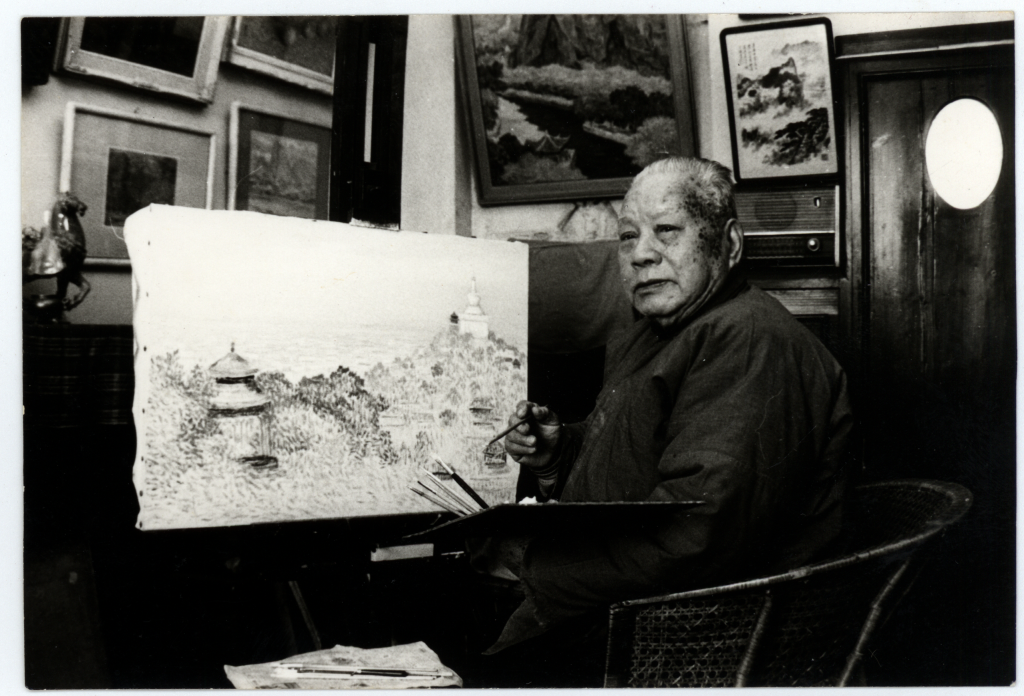

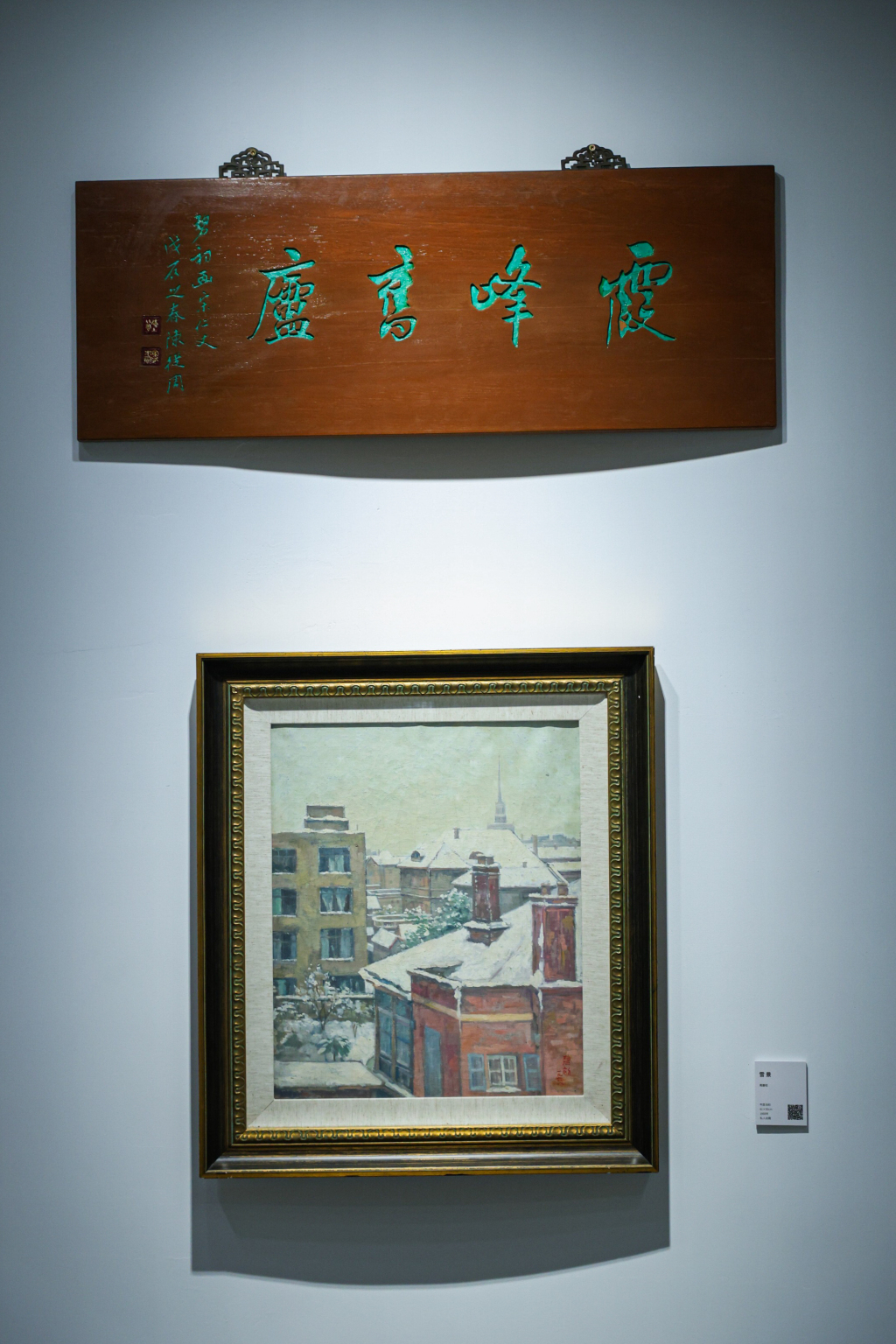

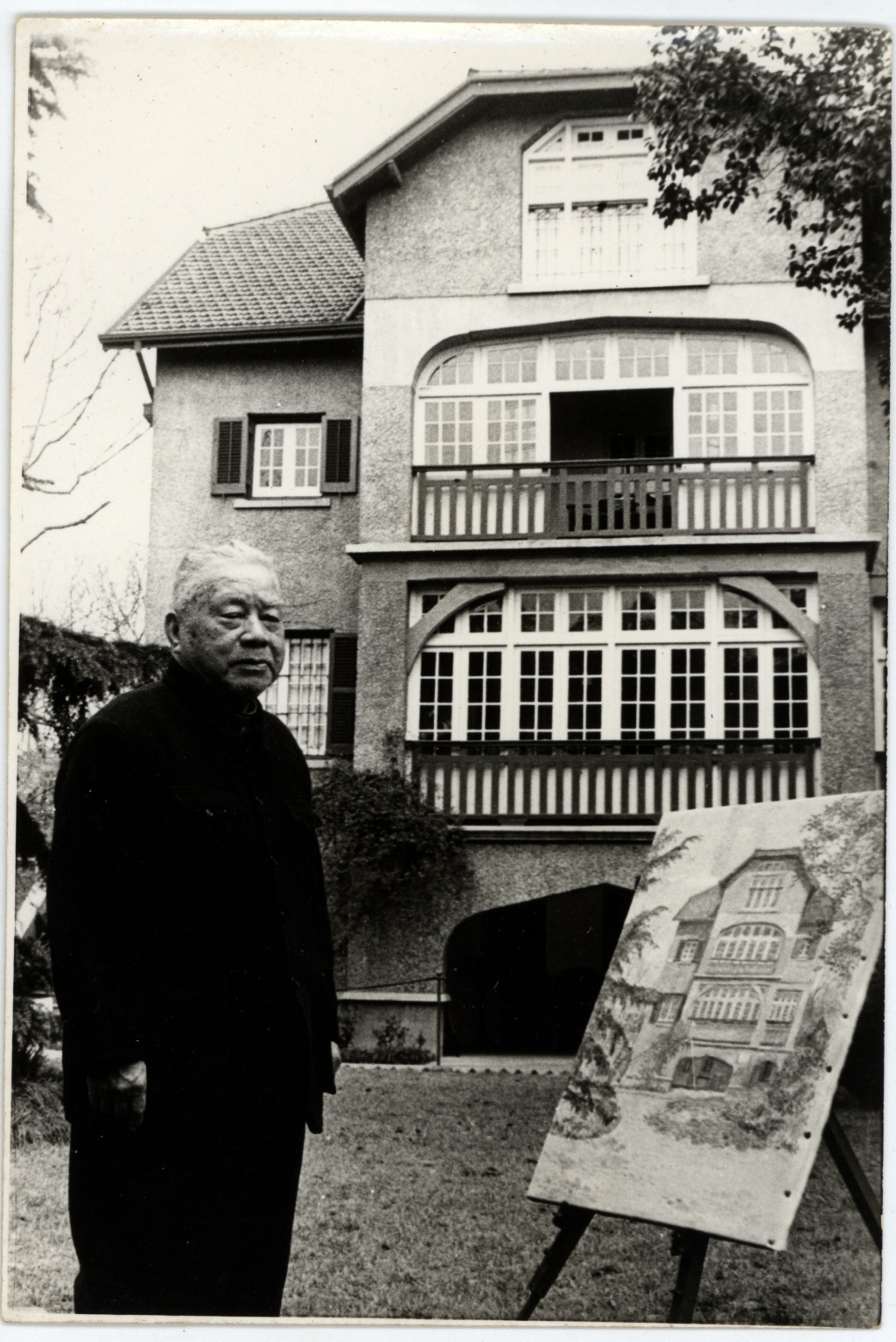

周碧初在画室

周碧初(1903-1995年)出生于福建平和,曾于1925-1930年留学法国学习西方绘画,回国后任职于新华艺专、国立杭州艺专、上海市美术专科学校等学校和上海油画雕塑院。他毕生致力于油画"民族化"的实践,是中国油画和现代美术教育的先驱,第一代油画大家,20世纪中国现代美术的代表人物,同时也是上海油画雕塑院建院的前辈艺术大师。

“色彩之诗——周碧初捐赠艺术展”展览现场

石涛“我之为我,自有我在”是周碧初信奉一生的格言,学习西方油画并将之“民族化”,是周碧初的初心。他是将西方印象派色彩技法系统引入中国、并率先垂范、进行成功转化的一代先驱、开拓者。周碧初的油画,既具有西方印象派明丽清新的色彩与质感,又富有中国水墨的灵动气韵和诗歌的隽永意境,开创了油画的中国范式。

《春色》,1963年,周碧初

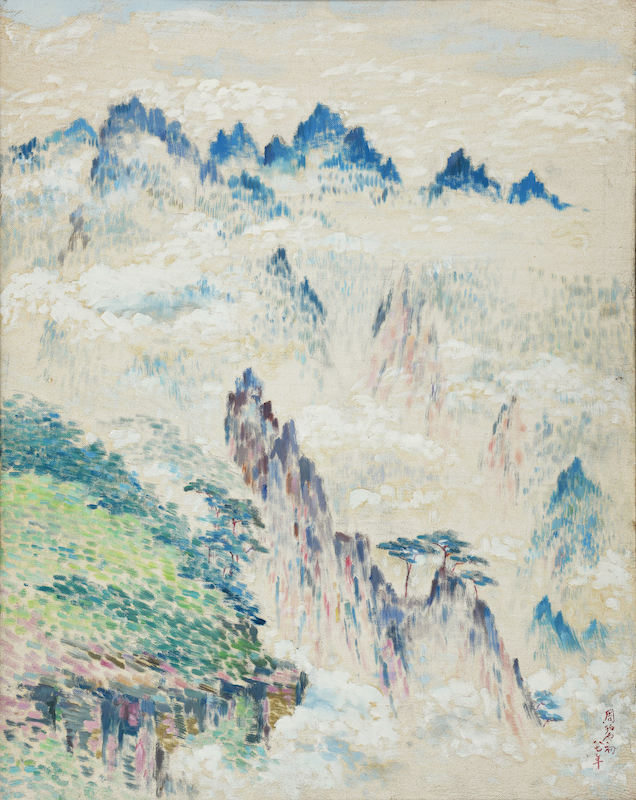

《黄山》,1987年,周碧初

抗战时期,周碧初与陈抱一、汪亚尘、朱屺瞻、钱鼎等画家,又是上海西画界重要的“留守者”。他们以教员身份展开美术活动,构成了抗战时期上海西画界难能可贵的艺术事迹。在战争炮火四起的时局之下,他们几经搬迁,抢救半存的图画资料,顽强地坚持和维护西画运动在上海的最后努力和实践。

在上海新华艺术专科学校任教时的周碧初

上海大学上海美术学院教授李超曾提出“假如20世纪中国美术留下了十份遗产,1/3是实物状态存世,1/3永远消失了,还有1/3也几近消失。”近年来上海美术界学者通过各种学术研究及作品梳理展览,试图还原彼时上海美术的国家记忆。其中,周碧初就是国家级的、重量级的宝藏,他和他的“朋友圈”是开启这段记忆的钥匙之一。

“他是那个时代艺术家的缩影,他们有理想有追求。即便身处战争动荡时期,也保持着独立的精神世界。这种精神有着很强的现实指导意义,相对极端实用主义,是一种纠偏。”在家人的回忆讲述中,那个与妻子相濡以沫互相扶持、不与日寇妥协携家归隐、不吝资财扶持友人学生、坚持创作直到衰年变法的中国文人形象,在岁月尘埃中渐渐清晰。

1930年代巴黎留学,中排左三周碧初

专访对象:周冰芬、周岚、汪涛

(周碧初二女儿、孙女、外孙)

:周碧初先生从法国留学回来后,回到了杭州,后又来到了上海。能说说那段时间的故事吗?在上海时期周碧初先生在家中是什么样的生活状态?

周冰芬:以前听我母亲讲,父亲是在法国回国的船上,认识了她在杭州就读女校的校长,后来就介绍了他和我母亲认识。他们间没有轰轰烈烈的故事,一辈子相濡以沫互相扶持。年轻的时候去西湖散步,父亲总要从里西湖走到外西湖,看哪个地方的风景最好,然后跑去那里画画,母亲就一直陪在身边。

1930年代与夫人许孝萱在杭州

后来他们到了上海定居,借住母亲二姐家中,在南无锡路。条件虽然艰苦,但那个年代,有个地方落脚已经蛮好了。直到后来从印尼回来,才搬去了现在的新闸路。

父亲在法国留学时的老师是著名的印象派画家欧内斯特·洛朗(Ernest Laurent),洛朗告诉父亲“中国有很好的文化传统,油画是一种绘画方式,油画笔只是一种工具,中国应该有中国风格的油画。”这些话对我父亲影响很大,后来他结交了很多画中国画的画家。比如唐云,唐先生因为也是杭州人,所以常来我们家。还有林风眠、来楚生、白蕉等这些老先生,也常有来往,他们在一谈起画来就很兴奋,经常即兴挥毫,记得当时家里有很多这样的小画稿。

父亲除了画画还喜欢写诗,听民族音乐,他是福建人,闽南音乐是他常听的曲目,到现在我们还存着那时的磁带。他喜欢种花,还在家里的晒台上弄了个葡萄架,一到夏天就结满葡萄。那时他们一辈的老艺术家对物质没有太多要求,但非常热爱生活。

《玉兰花》,1974年,周碧初

周岚:公公(周碧初)和唐公公的交情很好,经常在一起交流。公公菜烧得好,他们来家里做客的时候,公公就会下厨。那时物资贫乏,也只有他那些好友来的时候,餐桌上才会见到些“好菜”。不过一到春节,他会给全家张罗美食,做花生汤、南瓜饼。厨艺方面,公公很有自己的想法,喜欢中西结合,比如他做的茄汁带鱼,我们从小就很喜欢吃。因为在印尼呆过,做的咖喱也很正宗,要用椰汁来烧,这个当时在外面是吃不到的。

公公对中国节气也很重视,冬至要吃炖羊肉,和甘蔗、红枣、当归一起煮,一定要让我们小孩吃,补身体。所以他的生活方式也很传统,我们家也一直比较重视民俗、乡俗。

1939年上海大新公司五人联合油画展留影

:对家中几个孩子,他是什么样的教育方式?

周冰芬:教育上,我父亲很讲究因材施教,看我们几个小孩没太大画画天赋,他也不勉强,支持我们选的专业,但他很强调要为国家做建设。比如,我是学铁路运输管理专业的,他就主张我去东北,那边铁路很发达,他认为小孩要多历练。

周岚:我父亲是学农业的,公公当时写信就说中国是农业大国,学农业大有希望。周先生在生活习惯上对我们是有要求的,但是在人生道路选择上,他不强求,他觉得一个人一定要从事自己热爱的事情,去建设祖国。

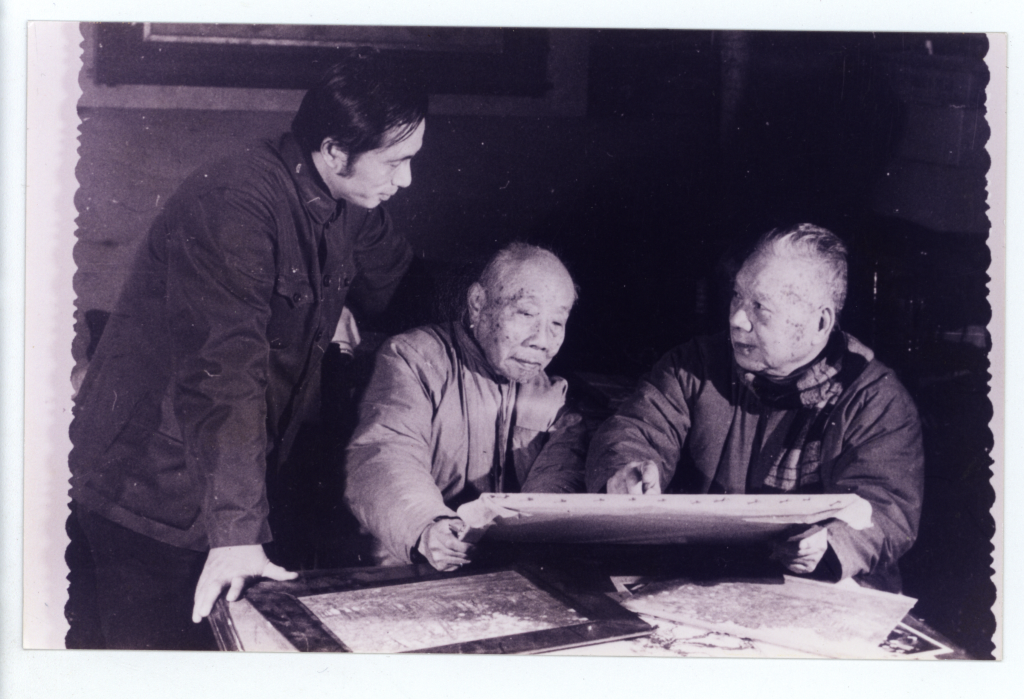

周碧初(最右)与颜文梁(中)

:这种静心研究艺术的生活状态随着日本侵华战争的到来遭到了破坏,“八一三”事变后,整个上海美术界也遭到了空前的打击,对你们家产生了哪些影响?

周冰芬:上海沦陷的孤岛时期,他一直在积极参与各种画展,希望从文化上激励民众的爱国情怀。日本人后来通过中间人找到我父亲,希望文艺界人士亲日,他一再推辞,最后决定带全家暂回福建老家居住。

父母带着我们四个小孩,到黄浦江码头租了条船,沿着海岸线一路开去福建。那时海面上也不太平,有日本人也有海匪。父亲和船夫分工,他负责观望放哨。父亲水性好,遇到情况,他就潜到船下,这样人家也查不到他。我们运气好,在海上漂了很多天也没遇到海盗,最后到了泉州。记得父亲在这种情况下,经常一有空就在船头用铅笔画速写,观察日出、晚霞。

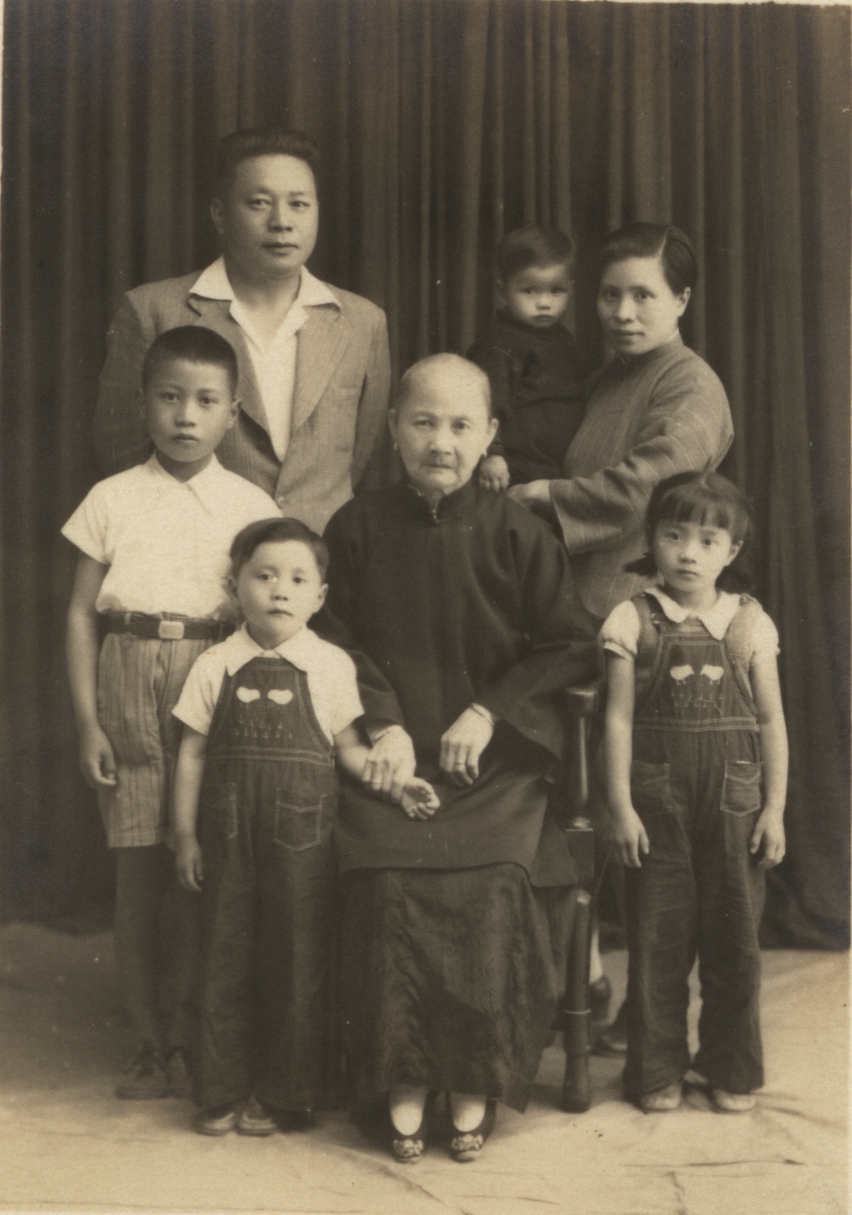

1940年代福建全家与母亲合影

汪涛:记得外公教学笔记里经常会提到观察光和色在每个时间段变化的重要性,他认为所有绘画灵感必须来自于自己的观察,这种观察不能作弊,不能偷懒,必须早起晚归。他在海上漂泊,依然坚持着这样的观察和研习方法。

周碧初在印尼举办画展

1950年代印尼写生照

:周碧初先生画风一次很重要的转变当属印尼时期,并且这个时期留存了很多资料,是什么契机有了印尼十年?

周冰芬:当时生活比较艰难,从福建回来后辗转又去了香港、台湾地区办画展,希望卖一点画养家。这期间结识了印尼福建商会主席郭美丞,郭美丞把他接到印尼,提供资助让他专心创作。从艺术创作讲,这段时间是父亲心理压力最小的阶段,他把赚到的钱寄回家里,一边缓解了家中经济紧张的状况,而印尼风景好,一边又可专心创作。

汪涛:从史料看,在印尼期间,福建商会的帮助确实提供了很好的创作环境,甚至还为他配了专职摄影师,跟拍他的创作,也因此留下了不少文献资料。所以,外公艺术探索的道路上,离不开闽南人注重乡情这种文化的帮助,在印尼,他养成了到处去写生的习惯。回国后,也没停歇,他经常说,创作不能靠照片,照片是定格的,但绘画需要观察对象的变化,要在画中将这种变化体现出来。他毕生的追求是油画民族化的探索,侨居印尼的这段经历,为他提供了一个实践自己想法的机会。

“色彩之诗”展出了周碧初生前捐赠的名家画作

:这次展览,也得到了福建省漳州市博物馆以及福建平和周碧初艺术馆的支持,借展了8幅作品。周碧初先生对家乡的美术事业也做出了不少的贡献。

周冰芬:我父亲既惜才,又是个性情中人。他看到周围人喜欢美术的话,就会送画、分享。他对喜欢美术的人,仿佛有一种天然的责任,要尽量给你创造条件。父亲把许多齐白石、陆俨少等名家题赠的书画作品无私捐赠给了漳州平和。有些自己的作品,他还觉得不够好。必须是他认定是瑰宝的,他才捐。他说“上海美术资源太多了,那些大家的作品都可以看到,但在漳州平和就太少了,年轻人要学美术都没有地方去看画。”

1990年向漳州捐赠作品收藏

周岚:公公对朋友的付出、友谊也是不讲代价的。比如他很尊重俞子才,俞子才很喜欢钱瘦铁的字,我们家收藏了一张,公公就叫我送到俞子才公公家里去,我记得很清楚,当时公公还做了一罐大蒜酱,叫我一并送去。我奶奶就说他:“钱瘦铁的字你自己都只有一张,怎么舍得呢。”无论是对友人后辈、还是对家乡,他总是拿出最好的东西,完全不是为了自己的名声。

周碧初的人物肖像画,展览现场

:这次展览展出的作品中,有几幅人物画,是过去很少见到的。

周冰芬:是的,特别是一楼展厅有一幅少女肖像。油雕院2016年举办周碧初文献展的时候,当时的院长肖谷觉得油雕院没有周先生的人物作品,就提出过收藏。肖院长他们那时候做文献展是后面所有事情的一个起点,功不可没。但我们当时没舍得,父亲本来画的人物肖像就很少,大概现在剩下就三幅,非常珍贵,这又是最有代表性的一幅。我们家属对此是充满感情。

这次我们是整体捐献,如果少了经典人物画,总觉得父亲的艺术版图缺了一点,所以家属商量后就决定捐了。

1960年全国第三次文代会 左一唐云 左四周碧初 右三颜文梁 右二张充仁

:周碧初先生是在什么情况下归国的?

周冰芬:从第三届文代会开始,政府做了许多工作,号召国外的有识之士回国建设。1959年他抱着很激动、舒畅的心情回国。后来参加1960年第三届文代会时,他非常感动,他是真的热爱祖国,家国情怀从来没有在他心里断过。文代会开完后,他北上南下,深入农村、工地、厂矿,四上井冈山革命根据地创作。

1960年代周碧初井冈山黄洋界工作照

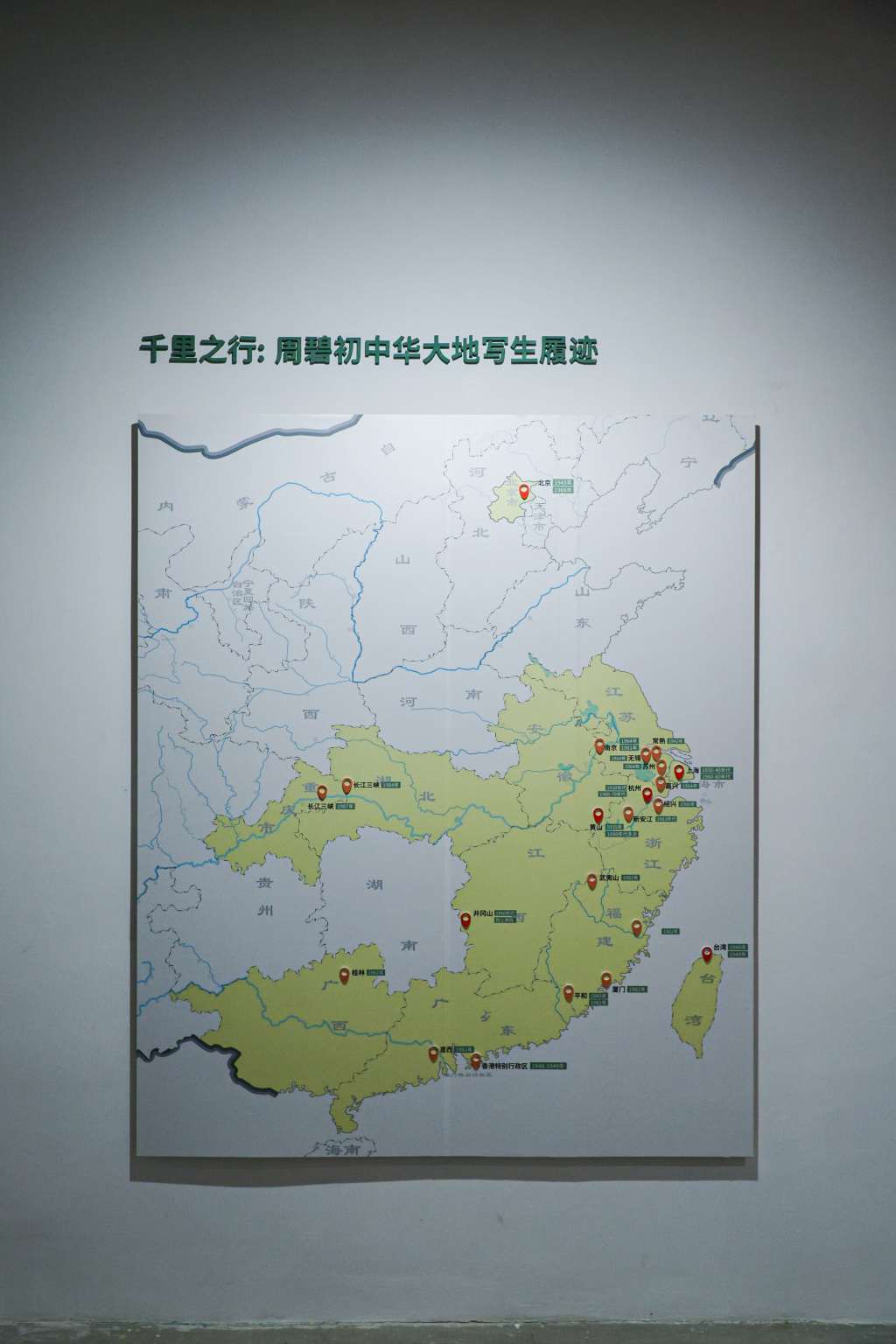

周碧初写生履迹

《井冈山茨坪全景》,展览现场

:这次展厅里也放置了这幅《井冈山茨坪全景》,尺幅很大。

周冰芬:对,这是最长的一幅作品。油画作品这么长不容易,因为当时家里条件有限,地方很小,这幅画就占了大半面墙。

周岚:我还记得,他光着膀子穿着短裤,汗流浃背在画画,我就在后面帮他擦汗。这幅画画了不止一年时间。

《春色》,展览现场

:现在有油画修复专业的学者提出,周碧初先生很多画作的创作时间是跨年的。

汪涛:是这样的,他的画很多不是一蹴而就的。听修复专家讲,用特殊灯光照射,可以看到他画作颜色的变化,是不同时期的,他会不断修改。比如说那幅著名的《春色》,他的好友周颖南在文集中就提到过当时的过程:《春色》创作于上世纪六十年代,是大家常见的上海市郊风景。他画完以后又去市郊马路公社写生,写生回来后,他觉得还是不满意,然后又改,前后弄了两三年时间,直到这幅作品拿去展览之前他还在改。

印象很深的还有那幅《雪景》,《雪景》的创作时间现在标注是1968年,那时候我还没出生,但我后来在上海养病,应该是1973、1974年的时候,印象当中他还在改。

《雪景》,展览现场

周岚:我小时候和公公呆在一起的时间很多。他画完一段时间就会放置一边,他喜欢泡福建的工夫茶,一边喝茶一边坐在藤椅上看,一天到晚对着看,过段时间就改一下。有一些他喜欢的国画,也经常挂出来盯着看。

《小三峡》,1984年,周碧初

:1980年代是周碧初先生艺术创作的辉煌时期,他一生都在求变,直到衰年变法达到顶峰。比如《小三峡》,刀锋刮擦形成的粗粝肌理既强化山石的质感,又暗合书法“飞白”的枯湿浓淡变化。而《鳜鱼与竹笋》又用油画技法重构出中国静物画的意境。

周冰芬:是的,他80岁登黄山的时候,遇到陆俨少,听陪他一起去的学生王凌昆讲,他就在陆俨少宾馆房间里对着黄山的日落,十几分钟就绘出了一张彩稿。后来根据这幅小稿创作《黄山夕照》,现在挂在展厅里面。后来他又受四川美协的邀请去了三峡,创造了非常优秀的几幅作品,其中就有你说的这幅《小三峡》,外界的评价非常高。这幅《小山峡》我们本来想自己留着,但油雕院说这幅画太重要,所以我们决定留给社会。

《黄山夕照》,展览现场

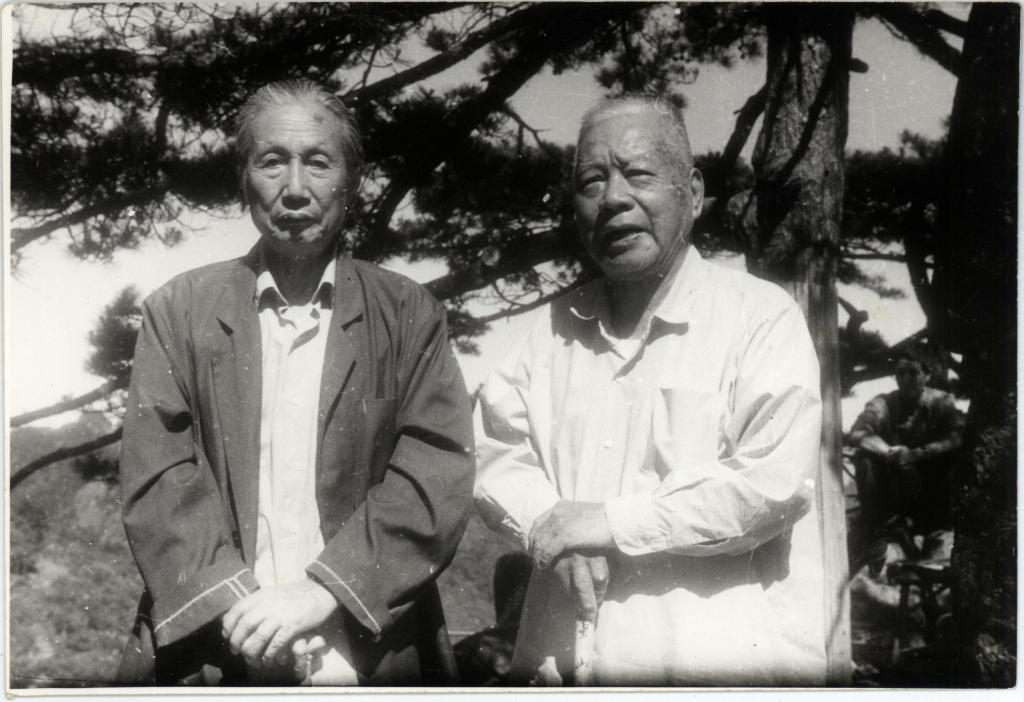

1980年代,周碧初(右)与陆俨少(左)在黄山

周岚:为了画《鳜鱼与竹笋》,八十几岁的公公还特意跑去菜市场,精挑细选了一条鳜鱼作为参考,虽然画作尺幅不大,但公公不急着下笔,慢慢琢磨。当时家里没有冰箱,作为“主角”的鳜鱼又不能随意更换,于是就求助有冰箱的邻居放去别人家里,这样这条鳜鱼“坚持”了七八天时间,才最终完成“使命”。

《鳜鱼与竹笋》,1984年,周碧初

2024年,周碧初作品捐赠仪式现场,右为家属代表周冰芬

:这些年你们陆续捐赠了百余幅画作,现在你们家庭中还有周先生的画吗?

周冰芬:大部分是捐赠出来了,几个子女也留了一些对自己有特殊纪念意义的作品。当时我们和油雕院讨论时,就是要以学术研究为主要目的,所以作品是先由油雕院来选,希望给社会留下一些有代表性的资料,成为社会的公共资源。看原作与看画册的感官是完全不一样的,所以我们希望能让更多人看到原作。

汪涛:因为我们几个后代都不是搞美术专业,想保管且系统传承好这些作品会非常困难,以前也有一些机构来找过我们谈合作,但我们担心作品一旦散了,多年保存下来的这些不同时期作品所体现的艺术脉络就很难再聚集在一起。外公一向不求功名利禄,对美术的追求非常纯粹,我们希望延续他的这种精神、传承他的愿景。

所幸这次上海油雕院成立了周碧初艺术研究中心,将为今后从事美术研究的人们提供一个比较完整的文献和作品资源。

1980年,周碧初在创作《周公馆》

《周公馆》,展览现场

:伟大的艺术家身上必然会有一种比较独特的艺术精神,听你们讲述他生活中的点滴,能感觉到他身上有着很强的理想主义。

汪涛:太对了,理想主义是周先生一大特点,即便特殊年代以苏派为主的时期,他还是在创作和教学中坚持自己油画民族化的实践。而且他认为,作品有了时代思想感情,自然会产生新的时代作品。理想主义与现实创新并不脱节。当年从法国回上海,他积极参与决澜社活动,倡导开创中国新兴艺术,追求既能适合中华民族所需,又能汇聚西方现代艺术的新艺术道路。后来还参与创办了默社。外公是他那个时代艺术家的缩影,他们有理想有追求。即便身处战争动荡时期,也保持着独立的精神世界。这种精神有着很强的现实指导意义,相对极端实用主义,是一种纠偏。

去年冬天的时候,本次展览的策展人李诗文老师在上海图书馆做过一个介绍周碧初艺术的讲座,在场的听众非常动容,到了提问环节,就有听众问在哪里可以欣赏到作品。李诗文老师很高兴地提及了来年在油雕院的这次展览。我当时在现场,能明显感受到大家的欣喜与动容,以及观众身上流动的那种对美术的热爱。

我们需要用一个个这样的案例,去点燃和传播这种对艺术真实的热爱。捐赠的事情告一段落,我们家属的身份也会慢慢淡出,周先生留下的艺术资源成为了社会财富,而他的艺术和精神,也希望能通过美术界的研究得到传承。

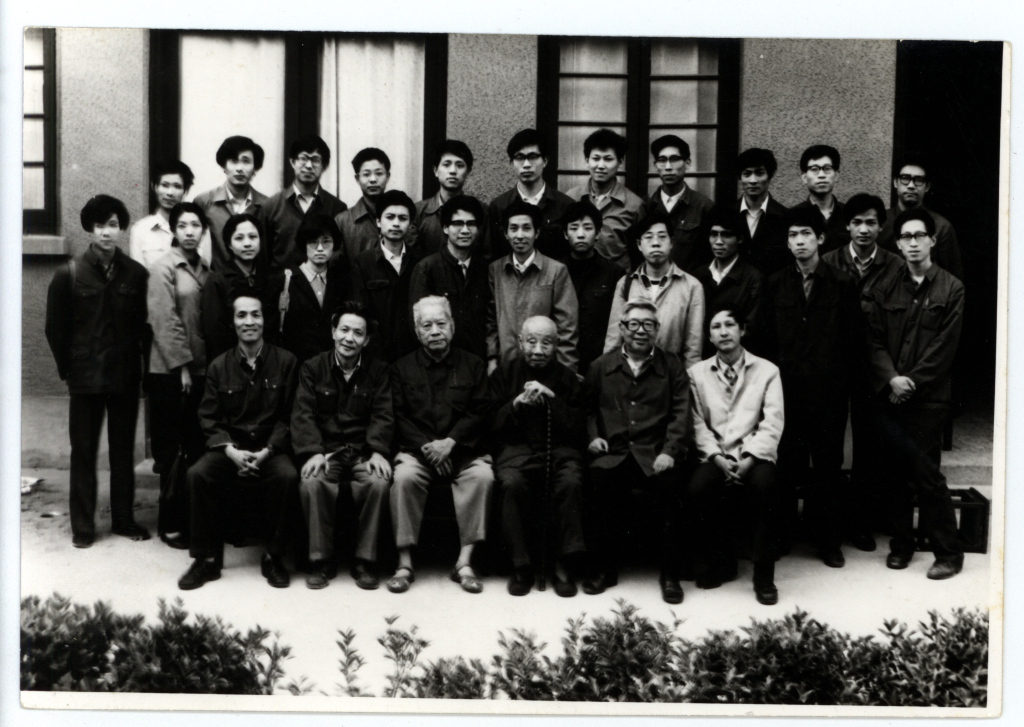

1982年油画雕塑训练班师生合影

注:“色彩之诗——周碧初捐赠艺术展”将展至6月2日。