德国大学食堂素食论战:个人道德选择还是资本逻辑扩展?

一.素食主义的“绿色面纱”与资本逻辑

近年来,德国高校与都市连锁餐饮场所纷纷将“素食主义”纳入其运营策略的核心,在环保、可持续、动保伦理等话语加持下,这一饮食趋势正获得前所未有的制度化与规范化。作为典型案例,海德堡大学主校区的ZeughausMensa(老城主校区食堂) 每周已设立两天的“纯素食日”(VeganerTag),餐厅当天不再提供任何动物性产品,包括鱼类、奶酪与蛋制品。柏林自由大学与柏林工业大学则更进一步,在校属食堂中推行占比高达68% 的纯素菜单,并强调其对“气候校园”的积极贡献。

海德堡大学老城食堂素食日一角,标签上写明了该餐品为纯净素食。

与此同时,城市街区中兴起的一家本地网红面包店(以下称“面包时光”)也逐渐走红于社交媒体与可持续生活圈。这家面包店自开业以来便主打“全素产品”,包括三明治、蛋糕与酵母面包,并公开标榜其所有产品遵循德国“Bioland”有机标准,避免使用任何动物性原料。其宣传语中频频出现“从农田到面包”的环保承诺、“以植物为主”的未来主义饮食观,以及诸如“为地球负责的每一口”的道德召唤。这类包装,使素食主义在当代德国迅速从个人选择演变为社会潮流与商业语言。

然而,这些变化背后的动力是否如表面那般“纯净”值得反思。尽管素食主义确实在环境保护、动物伦理方面具备一定积极意义,但素食政策的制度化趋势与资本运作逻辑之间的关系却远非简单一致。这一决策也带来了学生群体乃至整个社会素食主义者和非素食主义者之间的激烈论战。

更重要的是,素食主义在德国社会的盛行,实则是以环保叙事为面纱,遮蔽了以成本压缩为核心的资本驱动逻辑,并将其带来的结构性张力偷换成了消费者之间的内部对立。

1、环保还是剥夺?素食主义下的群体对立与制度性遮蔽

伴随“素食日”制度化的推行,德国高校食堂与连锁餐饮的素食化改革逐渐引发消费者群体内部的明显分裂。原本在气候议题上并肩而立的学生,在日常饮食的权利诉求面前,迅速演变为“素食主义者”与“非素食者”的阵营对立。而这种对立,并非完全源于价值观的冲突,而更可能是制度性安排与资本逻辑推波助澜的结果。这一趋势下,不同消费群体之间的矛盾也日益显现:一方面,素食主义者享受着理念上的胜利与“道德消费”的优越感;另一方面,尤其是低收入背景的学生,其在素食日中面临蛋白质摄入受限、饮食选择单一甚至价格上涨的现实问题。这些矛盾的表象,常被媒体与机构解释为“饮食观念的冲突”或“文化多元性的挑战”。

海德堡大学食堂的素食日宣传图

在海德堡大学主食堂实施每周“纯素食日”后,一部分来自经济条件相对有限的学生开始表达不满。正如德国专业餐饮资讯网gv-praxis 所报道,尽管数据显示学生的肉类消费有所下降,但这并不一定意味着自愿选择,而更可能是“结构性缺失”所致。许多学生发现,他们在“素食日”期间,难以在食堂内以可负担的价格获得动物蛋白,而所提供的素食选项,如罐装豆类、冷冻蔬菜沙拉,不仅营养单一,且口感与饱腹感远逊于其他热食。这一政策,在实际上削弱了经济弱势学生维持营养均衡的可能性,却被官方包装为“为环境负责”的选择。尤其是大学食堂,本应是德国对经济弱势学生的一大福利。以海德堡大学为例,学生在该食堂的支付价格为100克食物0.92欧,而校外人士则需要支付1.94欧。但这个价格是所有食物通行的,换言之,0.92欧你可以买到100克鸡肉,但100克土豆或是冷冻鹰嘴豆你也需要支付同样的价格。这就使得低收入学生群体对于素食日怨声载道。

与此同时,素食主义者群体中的声音则更具攻势。他们认为学校仍未走得足够远,部分激进学生组织批评“素食日”只是资本为了成本优化的门面,真正意义上的可持续饮食改革尚未发生。左翼学生联盟 SDS 曾在校内发起活动,要求校方在所有菜单中减少动物蛋白,彻底实行植物基食谱。他们呼吁,不应仅仅把素食作为“例外日”,而应成为新常态,以体现对地球与动物的真正尊重。

而在更广泛的社交平台上,如 Reddit、X等,素食与非素食的对立进一步情绪化。有素食学生表示:“我支持环保,但食堂的素食食物真是糟糕,吃两天就胃不舒服。”另一边,非素食学生则反问:“你想吃素没人拦你,为什么要剥夺我吃鸡蛋或鸡肉的权利?”在《Ruprecht》校报一篇评论文章中,作者直言指出,“环保素食”政策已成为一种“道德绑架”,学校以理想主义旗号行资源削减之实,却让弱势学生承担了最大代价。

这场看似关于“饮食选择”的公共争议,其核心焦点却往往被有意无意地引导而发生偏离。制度设定者与运营机构通过“绿色口号”的传播,将社会焦点从“谁决定吃什么”转移为“谁配吃什么”,于是原本可以团结一致争取资源公平的消费群体,被重新划分为对立的阵营。在这个过程中,资本与管理机构不仅规避了提高菜单质量与多样性的责任,还巧妙地将资源压缩后的张力甩给了最无力左右局势的普通学生。简言之,“素食主义者 vs 非素食主义者”的舆论战,并非天然存在。它往往是政策制定者和商业机构在成本优化逻辑下构建的“虚假对立”,其目的是利用群体内部分化掩盖上层结构的资源再分配策略。真正的问题不是学生吃不吃肉,而是谁决定学生能不能选择吃肉。环保与否,或许只是其中最表面的一层绿纱。

2、从理念到市场:德国素食主义的资本路径与消费再塑

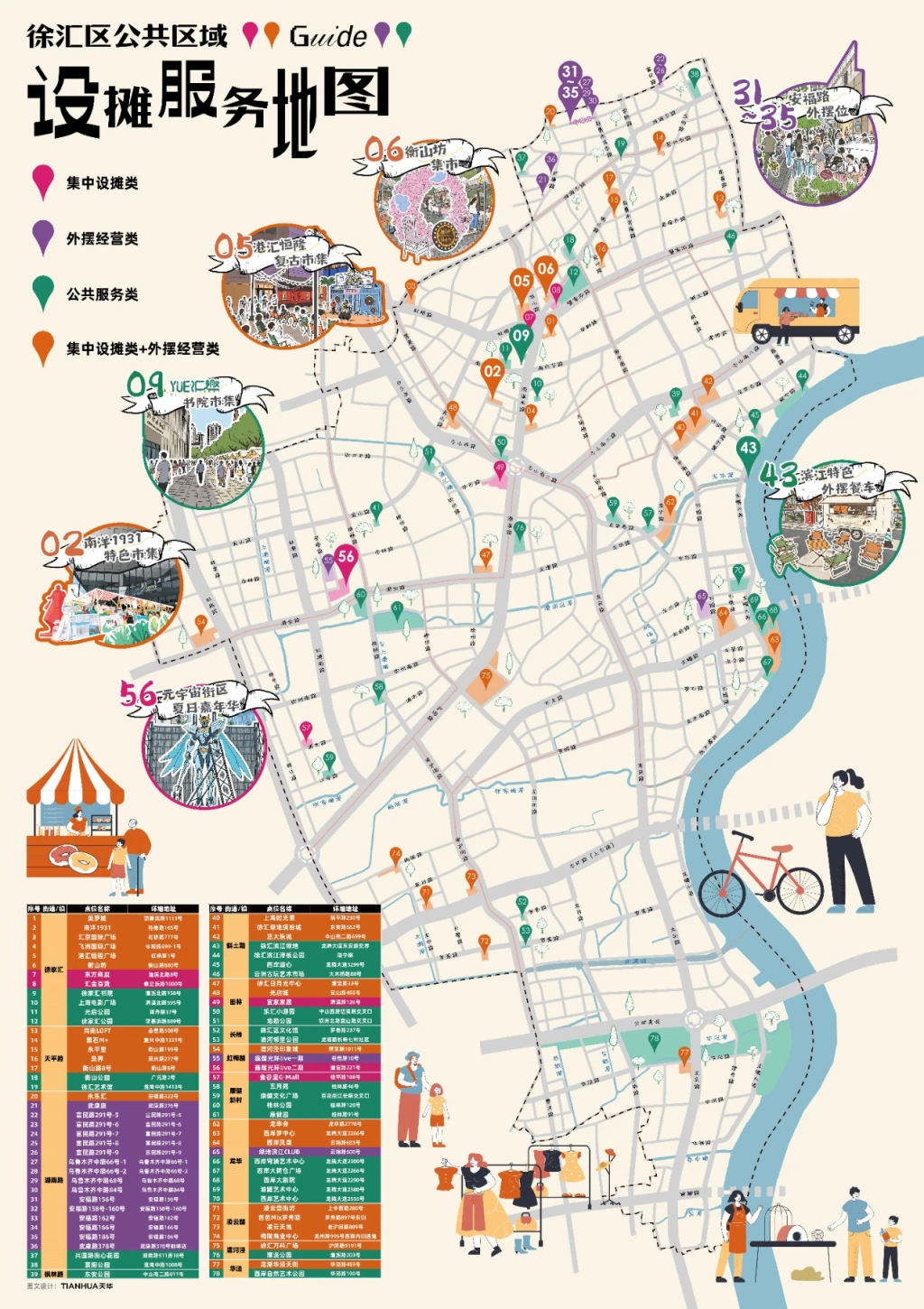

德国向来被视为全球素食主义兴起的重要阵地之一。在过去十年间,这一饮食文化从边缘价值取向逐步走向主流生活方式,不仅影响了城市中产的消费选择,也逐渐重构了大学食堂、超市货架甚至快餐行业的产品结构。据德国联邦农业部(BMEL)2023年发布的年度报告显示,全国约有10%人口为严格素食或植物性饮食者,另有超过35%为“弹性素食者”(Flexitarier),即非完全戒除动物性产品但主动减少肉类摄入者。这种数量级的人群,为食品行业释放出巨大的市场信号。

然而,素食主义从道德信仰转化为“市场消费主张”的过程中,并非始终坚持其原初的伦理根基。相反,它正以越来越强的商业特征嵌入资本逻辑,并在潜移默化中重构着消费者的消费习惯与价值取向。首先,众多资本力量已经深度渗透“素食产业”。如雀巢、联合利华等食品巨头近年纷纷推出植物肉、纯素酱料与代乳产品,并收购小型环保品牌进行整合。在德国本地市场,一些看似独立的“环保品牌”背后,实际早已被资本并购。例如知名植物饮料品牌 Alpro,虽以植物健康为核心形象,实则隶属于达能;而“绿色纯素”标签常常成为高价商品的营销工具,使得原本为平价取代肉类设计的产品转化为“中产优越”的象征。

其次,德国本土的食物认证体系,如Bioland、Demeter等,也在被商业逻辑改写。一方面,这些生态标签本意是规范耕作方式、保护土壤与生态多样性,但在实际流通体系中,往往成为资本用以提升溢价空间的技术手段。以本文所涉及的“面包时光”为例,其高调宣称所有产品遵循Bioland标准、100%植物基不含动物性原料。但从供应链角度观察,其使用的食材多为冷藏储存后集中运输,部分三明治还使用工厂预制酱料。这些操作流程与“本地、少加工”所标榜的生态理念显然存在偏差,却借助认证体系和视觉包装得以在消费者心中建立起“环保、高质、健康”的联想链。

德国众多不同的有机食品标准

这一逻辑并未止步于产品层面,更深入地反映在消费者自身的身份建构上。德国文化社会学者 Tanja Schneider 指出,当今食品消费早已超越“营养摄入”的范畴,成为“日常生活中的道德表演场”。特别是在素食消费领域,购买环保、有机、纯素产品往往附带一种“价值观正确”的象征性资本。而这正是市场最愿意推动的消费趋势:在物质商品之外附加符号意义,拉高定价空间,同时培养消费者的道德依赖。

在校园食堂或连锁面包店这样以“公益”“可持续”为名运营的场域中,素食主义往往不再是“平权性的选择”,而成为一种“默认规范”强加于所有人,特别是当传统动物蛋白选项逐渐消失、价格进一步拉高之时,那些原本无力负担“道德溢价”的普通消费者,反而成了被边缘化的群体。

更深层次的问题在于:这些由资本主导的饮食转型并未从根本上解决环境问题或动物福利,反而通过选择性的“素化表演”,将矛盾转移至消费者之间。例如,大学食堂中的素食改革政策,在没有配套低价蛋白替代、没有结构性资源投入的前提下,仅通过“取消肉类”来节省成本,却让非素食者与素食者陷入相互指责。这种表面上的“道德争议”,实质上掩盖了资本压缩预算、降低运营复杂度的制度操作。

德国素食主义的发展路径已经越来越多地与市场逻辑深度绑定,其呈现出的道德光环,在消费社会中也正逐步转化为资本牟利的工具与文化治理的手段。消费者之间的对立并非缘于理念不合,而是在有限选择与标签化机制下,被动卷入了一场由上而下制造的价值分化。

3、素食背后的运营算法:从大学食堂到网红面包店的“高效”叙事

在德国当下快速素食化的浪潮中,大学食堂与连锁面包品牌似乎正走在“环保先锋”的最前线。但透过其道德化包装,真正驱动政策转向与产品设定的往往是更为基础的考量:效率、成本、合规风险。素食化,在许多公共与商业厨房中,实质上成为一种管理流程最简化、风险最可控的制度技术选择。

德国的素食及纯净素食的标签

食堂的“纯素食日”菜单普遍由冷冻蔬菜、豆类罐头、鹰嘴豆泥、简单水煮的意大利面或通心粉等高稳定性原料构成。这类菜品可以提前数天加工并统一配送,无需现场复杂烹饪或分步加热操作。人员配备上,熟练厨师的角色被压缩,标准化操作成为主体;供应链方面,植物性原料易于储藏、不易腐坏,库存损耗与食品安全压力均较低。

相比之下,动物性食材的处理则完全是另一种复杂生态。以肉类为例,在德国,食品法规规定:肉类必须始终储存在 2°C 到 4°C 的温度范围内,且生肉与熟食需分离处理,使用独立刀具、砧板与冷藏容器。一旦冷链中断或温度控制失败,细菌如李斯特菌、沙门氏菌等极易迅速繁殖。以李斯特菌为例,在 6°C 条件下,其数量可在 24 小时内翻倍,轻则引发肠胃炎,重则在免疫力低下者中造成败血症或脑膜炎。在德国,肉类相关的食源性疾病依然是公共卫生事件中的高风险来源之一。

举例而言,2020 年巴伐利亚州一所中学的校餐供应因肉类冷藏失误导致 46 名学生集体食物中毒,追溯源头发现:原料牛肉在运输过程中温度曾长达三小时处于 10°C 以上。虽属意外,但足以说明:烹饪肉类并不能消除其全部安全隐患,反而增加了冷链、分区、热链的多重责任。这也正是越来越多高校后勤与城市轻食品牌选择“去肉化”的原因,不仅省钱,更减少了对管理规范性的依赖。

这种逻辑在“面包时光”中体现得尤为明显。该品牌自创立起便坚持仅售全素面包与植物三明治,表面上是出于对环保与动物权益的坚持,但从运营角度看,这更像是一次对食品合规成本的精密规避。如果该品牌提供肉类产品,它必须额外购置冷藏柜,训练员工遵守肉品交叉污染流程,甚至面对卫生局定期突击检查的合规压力,而这些都将显著提高运营成本。此外,素食产品更易集中加工、统一配送。许多植物基三明治所用酱料、配菜并非现场制备,而是由中央厨房提前制作后运至门店。与之相对的,含肉三明治的制作要求远更严格:必须当天处理、独立加热、及时售完。这些差异不仅增加设备与人力负担,也提高了日常运营的不确定性。

文中举例的面包时光所出售的鳄梨蛋三明治,纯素食,在慕尼黑地区的售价为5.6欧。

因此,无论是大学食堂还是网红面包店,其“去动物性”策略往往并非源自单纯的伦理选择,而是在实际运营中经过深思熟虑的成本优化手段。它在回避食品安全风险、合规成本的同时,也以“道德正确”的语言获得消费者的接受甚至赞誉。换言之,环保话语在这里成为资本逻辑的润滑剂,而不是其本质驱动力。这种结构性安排在外观上充满理想色彩,实则以最低风险、最高控制权的方式处理着“饮食政治”,这不是拒绝肉类本身,而是拒绝由肉类所带来的一整套高风险、高复杂、高维护成本的制度负担。而最终承担其后果的,往往是那些原本就缺乏选择能力的消费者:他们既没有参与定价,也没有参与决策。

4、标签化饮食:素食主义如何被制度化为消费分裂的工具

伴随着“素食日”政策和植物基产品在高校与商业空间中的持续推广,饮食选择正被悄然转化为一种道德符号结构。过去,素食是基于信仰、健康或环保理念的个体选择;但当食堂取消非素选项、当连锁品牌高调推广“纯素菜单”,素食便逐渐被制度化为某种“正确”的消费姿态,而非平等选择的一部分。

在这种制度引导下,消费者被潜移默化地划分为“自律、环保、进步”的素食者与“落后、不环保、不道德”的非素食者。标签取代了理解,也中断了选择的连续性。尤其是在资源有限的学生群体中,这种划分往往带来更现实的后果:经济压力下的学生无法自由选择,反而要面对“道德压力”。他们既负担不起外出就餐的成本,又在校内素食日中难以摄取足够蛋白质,却同时被暗示“不素”即“不善”。

海德堡大学食堂素食日的日常菜品,作者实拍。

以麦当劳在德国推出的植物肉鸡块(McPlant Nuggets)为例,这款产品售价为 €5.69(6块),而传统鸡块(Chicken McNuggets)售价约为 €7.19(6块)。看似素食更便宜、可及性更强,但这并不代表所有人都能接受或适应它的营养结构或口感。在许多人的消费经验中,“便宜”不等于“适合”,更不意味着“有尊严的选择”。当素食成为标准化菜单、成为唯一选项时,它就不再是一种可自由接纳的理念,而是带有压力与排他性的制度结构。这种由制度设定推动的标签化,不仅将“吃什么”变成了“你是谁”的社会标志,也加剧了群体之间的误解与指责。在社交平台与学生社群中,关于“是否吃肉”所引发的冲突愈发频繁,而真正应被质疑的,食堂是否保障营养平衡、商家是否利用环保话术掩盖成本操作,却往往被舆论所忽视。

饮食不应是道德试炼场,而应是自由、尊重与可选择性的体现。当制度利用道德叙事遮蔽其管理目标时,消费者之间的对立便不再是理念之争,而是一种被动卷入的结构性冲突。

结语:素食化的真实动力是成本,而非伦理

从大学食堂的“纯素食日”到连锁面包店的“全植物基”战略,再到快餐巨头将植物鸡块纳入标准菜单的定价策略,我们看到的并不是一场由伦理驱动的饮食革命,而是一次由成本优化、流程简化、风险规避共同构成的结构性转型。素食主义,在制度与商业话语中,已从一种价值立场悄然演变为一种运营工具。

大学后勤以“环保”之名大幅削减动物蛋白的使用,从而规避高额冷链成本、复杂厨房管理与高风险的食品卫生标准;面包店则通过拒绝肉类产品来降低设备投入与合规压力,将产品统一流程化、工厂化,借“有机认证”提升售价与品牌声誉;甚至像麦当劳这样的企业,也在素食产品上实现了与传统肉类相近甚至更优的利润结构,完成了资本与意识形态之间的精准对接。这一切,都指向一个核心事实:素食制度化的背后,是结构性成本压缩对运营逻辑的持续驱动。环保只是叙事的门面,消费自由与选择权的剥夺则常常被巧妙掩盖于“道德正确”的语言之中。在这场饮食转型中,那些最无权参与决策的消费者,往往是最先被影响、最难发声的人。

当素食主义不再是一种主动选择,而成为制度规定的结果,其“道德优越性”就逐渐失去了正当性;而当选择被收编进预算表、营养被让位于流程效率,所谓“可持续饮食”也就只能在表层叙事中自洽。真正被持续的,或许不是地球,而是一套越来越精密的管理系统,以及对消费者顺从性的微妙调控。

消费者们更应意识到,环保理论和环保人士不该在此资本战中成为众矢之的,多样化并互相尊重的社会才是当代人应共同努力的未来。

参考文献:

1.Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft(BMEL).(2023年)《Ernährungsreport 2023》

2.Duch, G.(2023年)《Vegan Capitalism: Food multinationals and BlackRock》,Jus Semper Global Alliance

3.European Food Safety Authority(EFSA).(2021年)《Listeria monocytogenes contamination in meat processing: risks and regulations》

4.Green Queen.(2024年)《German Nutrition Society (DGE) Updates Guidelines to Acknowledge Health of Vegan Diet》

5.GVP Praxis.(2023年12月)《Studierendenwerk Heidelberg: Fleischkonsum Heidelberger Studierender sinkt》

6.McDonaldspreise.de.(2024年7月)《Preise für McPlant Nuggets und Chicken McNuggets》

7.ruprecht.de.(2022年1月17日)《Vegane Mensa: Wer schützt das Klima – und wer die Studierenden?》

8.Schneider, T. & Shove, E.(2012年)《Food, Consumption and Everyday Practice》,Journal of Consumer Culture, Vol. 12(3), pp. 365–384.

9.The Guardian.(2021年8月31日)《Berlin’s university canteens go almost meat-free as students prioritise climate》

10.USDA Foreign Agricultural Service.(2022年)《Plant-Based Food Goes Mainstream in Germany》

11.Zeit für Brot 官网.(2024年)《Unser Konzept: Bio, Handwerk, Verantwortung》