关于一座塔的古今对话:“登临出世界”上海展出

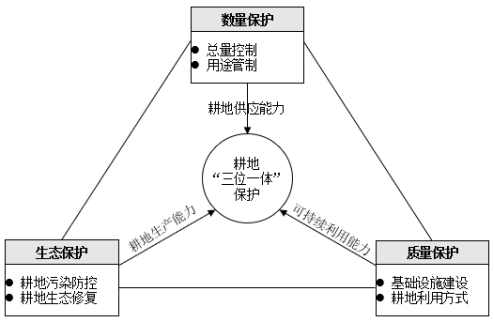

“塔势如涌出,孤高耸天宫。 登临出世界,磴道盘虚空。”在唐代诗人岑参《与高适薛据登慈恩寺浮图》 笔下,塔是建筑实体,是登临的意象,也是文学的空间。7月18日,展览“登临出世界” 在上海敦煌当代美术馆开幕,展览以“塔”为线索,围绕“空间、仪式、文学”三个视角,呈现一场文物与当代艺术的古今对话,探讨了塔作为空间结构与精神象征的古今角色。

了解到,展览以20余件文物与22位当代艺术家的作品形成古今对话。敦煌当代美术馆馆长杜晨艳表示,“我们循着一条路,连起不同的塔,比如沿着丝绸之路,展现一批与塔有关的文物。而参展的艺术家则涵盖来自建筑、影像、文学、数字艺术等领域的创作者,他们从各自的视角展现对于塔的理解。”据悉,这一展览也是继首展“境象敦煌”之后,敦煌当代美术馆的年度大展。

展览共分五个章节:“浮图”“塔林”“天宫”“地宫”“世界之轴”,循迹“塔”这一意象在不同时空中的形态演变与象征转化,既勾勒出历史中的关键瞬间,也折射出多元视角下研究者与创作者的观察与思考。

展览现场

展览首先向观众讲述的是“浮图”的概念。浮图,梵语音译,也译作“浮屠”“佛图”,意指佛、佛教徒或佛塔。展览由一枚东汉年间的敦煌“浮屠简”开启,追溯“浮图”在汉地的初现。展柜中的简牍的整体内容为一封请柬,佛弟子谭堂邀请读柬者参加佛教六斋日之一 ——廿三日的斋会,并注明斋会地点在“小浮屠里”。边上则是一件大英图书馆藏敦煌文献《宝塔心经》(复制件),以经文搭建成可绕读的经塔。

唐代《宝塔心经》(复制品),原件出土于敦煌莫高窟第17窟,现藏于大英图书馆(编号 S.4289)

郑靖,《映心》,2025年

塔林,既是过去之塔与现在之塔的集合,也是现实存在之塔与想象之塔的重叠。它呈现塔作为建筑物的形制演化与视觉想象的历史轨迹——从宗教核心到世俗地景,从纪念碑式的标志物到精神空间的延伸。

在“塔林”板块里,来自甘肃省博物馆的“高善穆石造像塔”为中国最早模仿印度覆钵式塔的石刻实例,而西夏木缘塔(复制品)则体现塔从宗教走向世俗日常的转变。

在一个独立展柜中,来自瓜州县博物馆的唐代《象牙造像》以整块象牙雕刻成合掌书页之状,内中细刻佛陀一生的故事,279位人物繁复精微,传达“一象一世界”的思想,也映照出佛塔作为宗教传播媒介与文明交汇场域的多重角色。

展览现场,马良作品《银河》(左)与北魏石造像碑

而在当代表达中,建筑师、策展人王子耕的作品《苦塔》以一张剖面图构建起基于虚构证词的空间叙事,将现实世界的消费与生产映射于一座佛塔结构之内。作品借助塔内按佛教“四谛”组织的象征秩序,使塔的精神性在今日语境中获得新的寓言性与批判性。

艺术家马良的作品《银河》则作品通过钟表与照片的组合,隐喻 时间与生命存在之间的深层关联;张子岳的《块块塔》 则用金属、发光灯膜组成的实体,利用光影和几何形状,在美术馆空间中创造出具有层次感和现代感的视觉冲击。 林舒的摄影作品呈现的是其对中国佛塔的持续拍摄实践。

王子耕,《苦塔》,2014年

在“天宫”与“地宫”两个板块中,天宫既是佛塔高处的藏经空间,也是佛教宇宙观中天人所居的层界,象征着超越尘世的精神维度。观众可以看到展柜中的魏晋画像砖、铜轺车等文物。在塔的当代视角中,张翀的《大雁》装置作品以伞骨构建塔形,灵感源于玄奘《大唐西域记》中“雁塔”传说, 融合华盖与圆光意象,并在旋转的佛手下传达“愿力”与“转念”的哲思。周真如结合敦煌壁画图像与数字复原,以3D打印制作出了20余件“佛塔模型”,将壁画中的塔从平面转向立体。艺术团队Funes则以无人机俯瞰视角拍摄塔与地貌,镜头如同登临塔顶后的凝视与回望,探讨观看的位置感如何影响我们对空间、记忆与自我的感知。

魏晋西王母画像砖,敦煌市博物馆

展览现场,周真如以3D打印制作出了20余件“佛塔模型”

Funes,《登临送目》,2025年,AR影像、3D打印,多种尺寸。摄影:王可达 @Funes

与高处相对的是地宫,即佛塔地下瘞埋舍利及供养品的密室石函。观众可以通过多组展柜,看到唐代鎏金铜佛立像、石函、金棺、银椁等文物,理解供奉仪轨的历史与精神图谱。在当代的回应中,作品《庆州白塔咏》将文学与书艺镌刻于石印之中,文字仿若自地宫沉睡中浮现,唤起对时空、信仰与记忆的回响。

展览现场,唐代鎏金铜佛立像

展览的最后章节“世界之轴”则从魏晋铜摇钱树与敦煌图像中的宇宙观出发,聚焦塔的精神结构与象征意义。其中,来自重庆宝林博物馆的摇钱树由陶质底座与青铜主干两部分构成,是东汉蜀地丧葬文化的代表性遗物。整件文物通过“山—神兽—钱纹—飞马”的垂直结构,构建起从尘世至仙界的升仙通道,体现东汉人对永生的信仰与对后代富足的祈愿。 在边上,则是艺术家邬建安的《白日梦》,以象征性的形象元素,呈现艺术家自身的精神世界。

展览现场,摇钱树与艺术家邬建安《白日梦》

艺术家梁绍基的《天庭》如同一座由蚕丝与铁刺交织而成的精神塔林。作品以“丝光柱”贯通展厅高度,金字塔形装置则散布于空间之中,呈现出光、线与生命力量的持续生成。他以“一蚕一世界”的哲思回应塔所承载的转生、守望与内在修行,使“登临”成为穿越物质与精神、可见与不可见之间的通道。

展览现场,梁绍基《天庭》

展览尾声是艺术家于朕的《寻·窟》通过AI数字拟真与混合现实技术,重构莫高窟、云冈、龙门等古刹遗迹于元宇宙沉浸剧场中。他让“世界之轴”延伸至虚实交织的空间中。

展览将展至2026年3月20日。