谣言视角下的五代乱世:后唐君臣的悲剧与前蜀后蜀的兴衰

一

孟知祥(874-934)是五代十国时后蜀的建立者,他能够据蜀立国,与当时后唐朝廷内外一系列谣言所引发的混乱局面有关。

后唐庄宗同光三年(925)九月初,当前蜀皇帝王衍正带着太后、太妃们一起在青城山的著名景点丈人观和上清宫游玩之际,后唐皇宫之中,唐庄宗与心腹重臣郭崇韬(865-926)正在密谋如何吃掉已经腐朽不堪的前蜀政权这块肥肉。就在几天前,庄宗才把皇子李继岌(909-926)封为魏王。郭崇韬对庄宗说:“魏王地当储副,未立殊功,请依故事,以为伐蜀都统,成其威名。”在郭崇韬看来,灭蜀之战,将会成为魏王李继岌刷战绩的“经验包”。

然而,郭崇韬不知道的是,这个看似天上掉下来的馅饼,其实是个陷阱,最终会成为让自己跟李继岌共赴黄泉的“加速包”。

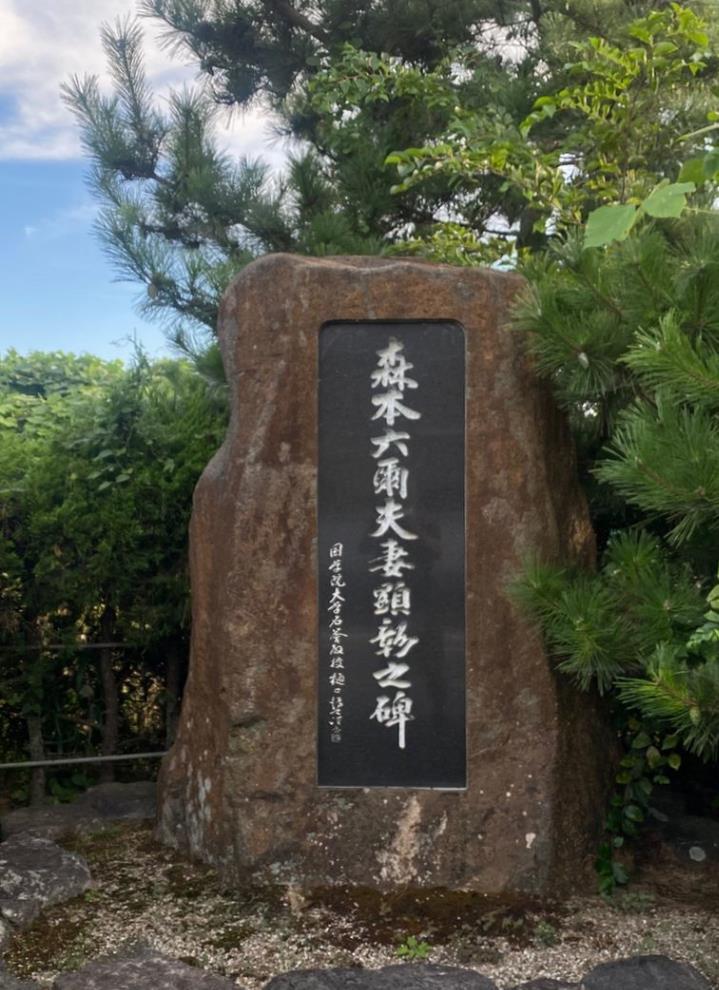

孟知祥墓

李继岌其时不过十五六岁,年轻,缺乏军事经验。从尸山血海里走出来的庄宗还是很清醒的,他沉思片刻后对郭崇韬说:“魏王年纪还小,岂能独当一面自己领兵打仗,此战还得为他找个会打仗的副手才行。”庄宗觉得李继岌不能独当一面,只能当个挂名的统帅,真正负责打仗的还得另有其人。庄宗看着郭崇韬说:“这个副手的人选,爱卿你最合适!”郭崇韬就这样上了自己给自己准备的贼船。

同光三年(925)九月十日,庄宗正式下诏,让魏王李继岌与郭崇韬率后唐禁军主力六万人西征讨伐前蜀。

临行前,郭崇韬对庄宗说:“孟知祥信厚有谋,若得西川而求帅,无逾此人者。”这句嘱托改变了孟知祥的命运。平蜀之后,虽然郭崇韬因为某些原因而死于非命,庄宗对郭崇韬的信任也产生了严重动摇,但庄宗仍然遵守了与郭崇韬的约定,让郭崇韬推荐的孟知祥出任西川节度使。

后唐伐蜀的军事行动进展十分顺利,出兵之后仅七十日就结束了战事。十一月二十七日,前蜀皇帝王衍身穿白衣,口衔玉璧,牵着一头羊,用草绳绑着脑袋,徒步走到成都北五里处的升仙桥,等待李继岌和郭崇韬前来受降。前蜀群臣则穿着丧服,光着脚,抬着棺材,惴惴不安地在后面等着。李继岌首先走上前去,接过王衍口中衔着的玉璧。接着郭崇韬缓步过来,为王衍解开绑缚在身上的绳索,然后命人烧掉了前蜀大臣们抬来的棺材。这番操作,表示前蜀君臣这群亡国之人得到了新天子的赦免,也标志着前蜀政权在四川十八年的统治正式寿终正寝。

十二月十七日,按照与郭崇韬的约定,庄宗下诏,任命孟知祥为西川节度使。当时孟知祥正以“知北都留守事”之职镇守太原,庄宗派人急召他来京城洛阳准备赴任之事。孟知祥到洛阳以后,发现京城里盛传着郭崇韬图谋造反的谣言。

郭崇韬本来深受唐庄宗的信任,他建议李继岌担任主帅伐蜀,自己在幕后指挥。这本是一石二鸟之计:一来可以为庄宗培养继承人,二来可以使自己对未来的皇帝有扶保之功。但他低估了人性,这一去,就走向了不归路。

李继岌年轻且无战场经验,担任主帅,只能是挂名,一切军务都是郭崇韬主持,全军上下有事都找郭崇韬。郭崇韬每天清晨例行公事地到李继岌帐前打个招呼,就又忙自己的事去了。《资治通鉴》评述说,“崇韬终日决事,将吏宾客趋走盈庭”。与郭崇韬门前的热闹相比,身为主帅的李继岌门庭冷落,不免心有不甘。

后唐军进入成都以后,前蜀旧人都走郭崇韬的门路行贿求官,争着以宝货、妓乐相送。李继岌得到的“不过匹马、束帛、唾壶、尘柄而已”,他手下的宦官们都没法趁机大捞油水。加上郭崇韬厌恶宦官,经常打压他们,宦官们害怕郭崇韬将来权势更甚后,自己日子会更不好过,于是到处散布郭崇韬想要据蜀自立、企图谋害李继岌的谣言。

当庄宗派亲信宦官向延嗣来成都察访前线情况的时候,李继岌身边的心腹宦官李从袭便造谣说郭崇韬有异志,因为他曾听到郭崇韬的儿子郭廷诲跟其父说:“蜀地富饶,大人宜善自为谋。”意思是劝郭崇韬将富饶的蜀地占为己有。李从袭还危言耸听地给向延嗣分析,后唐灭蜀大军的将士都是郭崇韬的部下,李继岌现在的处境是“寄身于虎狼之口”。向延嗣回到洛阳后,将这些话转述给了庄宗的皇后刘氏,刘皇后听了信以为真,天天跑到庄宗面前哭闹,“请早救继岌之死”。

庄宗听了这些传闻,对郭崇韬的信任不能不有所动摇。他在翻看国库的账目时发现,前蜀亡国后朝廷所收缴的资财很少,就问刚从成都回来的向延嗣:“都说蜀地的珍宝财物多得数都数不清,为什么伐蜀大军上交给朝廷的战利品如此之少呢?”向延嗣知道机会来了,立马火上浇油地说:“臣听说,蜀地的珍宝财物都被郭崇韬父子装到自己腰包里了。”他还详细罗列出郭崇韬得到的财物:黄金万两、白银四十万两、铜钱百万缗、名马千匹,其余的珍宝不可胜计。因为前蜀财富大部分都被郭崇韬拿去了,所以“县官所得不多耳”。向延嗣是懂得怎么“带节奏”的,庄宗听后果然“怒形于色”。

同光三年(925)闰十二月二十四日,孟知祥出发去成都前,按例向庄宗辞行。两人见面后,庄宗对孟知祥说:“闻郭崇韬有异志,卿到,为朕诛之。”只是听到传闻,就要杀戮功臣,可见流言的威力。好在孟知祥与郭崇韬关系很好,当即劝说庄宗道:“郭崇韬是国家之勋旧重臣,绝不会有谋反之类的歪念,可否等臣到了蜀地仔细观察一下情况再说。如果他没有异志,就把他打发回来好了。”

庄宗听后,觉得有理,决定看看情况再说。于是召来衣甲库使马彦珪,让他到成都后暗中观察郭崇韬的心思,如果郭崇韬肯听命班师回朝,则不必行诛杀功勋重臣的非常之事;如果郭崇韬拖着不肯回来,就可以与李继岌一起把他解决掉。马彦珪私下跟向延嗣打过不少交道,平日里没少听闻郭崇韬企图割据蜀地的流言。他觉得庄宗还是太心善,在他看来,都到这个时候了,庄宗竟然还不肯对郭崇韬死心,这就像痴女子天真地盼着负心汉回心转意。

见完庄宗后,马彦珪居然私自跑到皇后刘氏那里,跟皇后说:“臣听向延嗣谈论蜀中的形势,恐怕朝夕之间就会出大事。现在皇上却犹豫不决、当断不断,成败之机往往稍纵即逝,哪里能够等真出了事,再隔着三千里向朝廷请示汇报啊!”刘皇后知道郭崇韬的实力,如果他真要造反,魏王李继岌年幼,在军中又无威信,到时必死无疑。刘皇后更是觉得,事情如此紧急,实在不应该用自己爱子的生命去冒险。于是皇后再次找到庄宗,希望皇上当机立断,下定决心诛杀郭崇韬。

这个道理其实大家都知道,只是庄宗与郭崇韬毕竟君臣一起打拼多年,还是有些感情的。庄宗还是坚持不能听信谣言而滥杀功臣,一正本经地解释道:“传闻之言,未知虚实,岂可遽尔果决!”庄宗虽然也信谣,但没全信,对谣言还是保持着高度的警惕,采取的是不能不信也不能全信的策略。不在谣言的急流中凭一时冲动下决定,往往是对付谣言最好的办法。

可惜的是,庄宗的皇后并没有这样的定力。在遭到庄宗多次冷静拒绝后,皇后决定靠自己的努力搏一把!她从庄宗那里回到自己的寝宫后,直接摊开纸笔写下了给李继岌的“教令”,让他先下手为强,杀了郭崇韬以绝后患。

二

数日之后,孟知祥一行走到石壕村——就是很久以前,安史之乱中杜甫“暮投石壕村”的那个地方。马彦珪突然半夜把孟知祥叫了起来,宣读诏书,让他加速前进,尽快赶到成都赴任。孟知祥猜测,这下郭崇韬肯定凶多吉少了,暗中感叹道:“乱将作矣!”随后,他开始昼夜兼程奔向成都。

同光四年(926)正月十一日,孟知祥终于抵达成都。这时,整个成都的街道上弥漫着人心未安的紧张空气,因为四天前,伐蜀唐军实际上的最高统帅郭崇韬被李继岌派人暗杀了。

正月初七,郭崇韬像往常一样前往参见李继岌,结果在上楼的时候,被李继岌的手下李环敲碎了脑袋。李继岌杀了郭崇韬后就率领大军离开成都,打算班师回朝,留下烂摊子让孟知祥收拾。孟知祥本就有军政长才,到任后,“慰抚吏民,犒赐将卒”,一番娴熟的操作下来,很快军心就安定了。

郭崇韬的死,间接导致了后唐庄宗政权的覆灭。

郭崇韬死后,后唐朝廷继续追捕并诛杀郭崇韬在洛阳的亲族和党羽,搞得军中人心惶惶,各种谣言满天飞。“民间讹言”,朝廷之所以如此,是因为郭崇韬在成都杀了李继岌,据有蜀地自立为王了。还有更刺激的谣言:皇后因为李继岌之死,怨恨庄宗不肯及时出手救爱子之命,一怒之下,竟然把皇上也给杀了。人们纷纷传言,外有重臣叛乱,内有皇帝被杀,现下京城已经大乱。

不明真相的士兵们听到这些谣言后,尽皆蠢蠢欲动。同光四年(926)二月,贝州(治今河北清河)的戍卒听信了“皇后弑逆,京师已乱”的谣言,劫杀了主将,正式起兵造反。

庄宗后期重用宦官,压制军队势力,引起了将领们的不满。郭崇韬无故被杀,他的众多亲信被株连,整个后唐军心大乱,由此引发的贝州兵变是后唐军队积蓄已久的不满情绪的大爆发。之后,甚至连庄宗派去镇压兵变的名将李嗣源也加入了叛军之列,京城更加人心浮动。同光四年(926)四月,庄宗为乱兵所杀,李嗣源入主洛阳,很快就稳定了局面。后唐在经历了一场兵变之后,实际上已经实现了一次不变更国号的改朝换代。

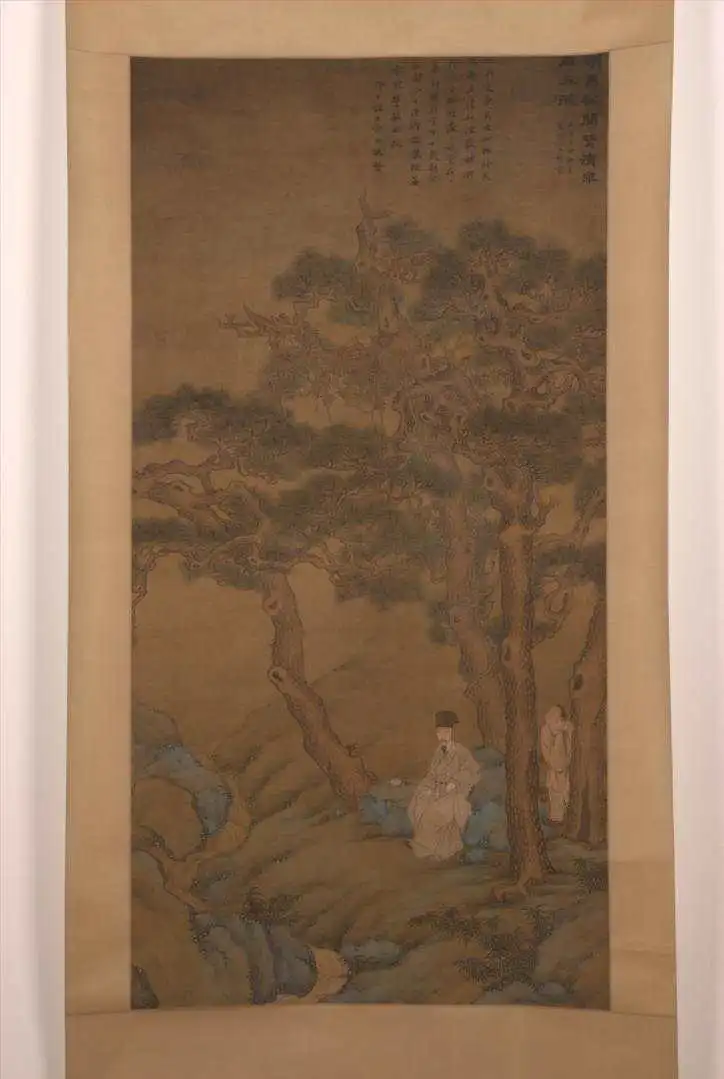

后唐庄宗

这时,从蜀中班师还朝的李继岌正走到长安附近,得到庄宗已死的消息,知道自己肯定不会见容于李嗣源。他眼见大势已去,哭了一阵之后,自己躺到床上,让亲信随从李环将自己缢杀。真是天道轮回啊!就在四个月前,奉李继岌之命袭杀郭崇韬的,也正是这个李环。

李继岌死后,李嗣源在洛阳即皇帝位,是为后唐明宗。

明宗是庄宗之父晋王李克用的养子,与庄宗并无血亲关系。称帝前,曾有大臣建议改换国号,明宗念及旧情,保留了“唐”的国号。论起来,孟知祥跟庄宗的关系,比明宗与庄宗还要近一些。孟知祥的夫人,是庄宗的胞姐琼华长公主,明宗即位后,改封她为福庆长公主。

明宗对孟知祥颇为猜忌。郭崇韬遇害、李继岌离开成都之后,孟知祥迅速控制了西川局势,特别是很轻松地平定了李绍琛之乱,充分展示了实力,刚刚即位的明宗不敢对其轻举妄动。

当初,李继岌率军离开成都后不久,军中将士因郭崇韬之死以及随后朝廷对郭氏亲党的大清洗,心怀怨愤。大军行至剑州(治今四川剑阁)时,大将李绍琛举兵造反,不过很快就被孟知祥联合诸将镇压了下去。这几个月是庄宗政权崩溃、明宗朝廷尚未建立的中央权力空窗期,孟知祥借稳定蜀中局势之机,大肆招兵买马,扩充实力。

四月,明宗即位后,发现孟知祥已有尾大不掉之势,才开始与心腹大臣们商量如何削弱孟知祥在西川的权势,可是已经来不及了。十月,明宗下诏让李严入蜀担任“西川监军”。庄宗的失国,导火索是郭崇韬之死以及随后流行的各种唯恐天下不乱的谣言,但这些谣言之所以能动摇军心,根本上还是因为庄宗重用宦官、猜忌武将,导致后唐军队将士与他离心离德。谣言虽然是假的,但也绝不会凭空产生,庄宗猜忌大将、打压军队势力,将士们看在眼里,怨在心头,被谣言煽动也就在情理之中。

三

明宗上台后,为了安抚武将,宣布废除了庄宗时代推行的宦官监军之制。让士人李严去西川监军,成了为孟知祥量身定做的对人不对事之举。孟知祥当然知道李严的到来意味着什么。

明宗选李严来西川监军,其实是个愚蠢透顶的决定。李严当年曾奉庄宗之命出使前蜀,在成都亲眼见到四川的繁华富庶和前蜀政权的军政腐坏,觉得有利可图,也有机可乘。回京之后,他力劝庄宗起兵伐蜀,这才有了以后的这些故事。之后李严跟随魏王李继岌、郭崇韬领兵伐蜀,后唐军包围成都后,李严自告奋勇,入城劝说前蜀皇帝王衍及群臣开城投降。李严对自己在四川干的这些事引以为荣,认为自己对“蜀事”经验丰富,是解决孟知祥问题最合适的人选。这次的差事,是他自己主动向明宗讨来的。

李严没想到的是,他这一去其实是送死。前蜀政权虽然腐朽,但它的存在至少能保持四川社会的和平安定不被破坏。而后唐大军灭蜀之后,蜀地一度陷入大乱。蜀人对导致前蜀亡国的李严恨之入骨,蜀地的舆论对他非常不利。临行前,李严的母亲已有不祥的预感,她对儿子说:“今日再往,必以死报蜀人矣!”

李严的命运果然不幸被老母言中。天成二年(927)正月,李严抵达成都。孟知祥几句话就引爆众怒,把李严架到了火上烤。孟知祥当众揭穿了李严的黑历史,说他挑唆庄宗出兵伐蜀,间接导致郭崇韬被杀、庄宗遇害及后唐朝廷易主。李严以一己之力,灭亡了前蜀和后唐两个王朝——“遂致两国俱亡”。从这个角度看,李严不仅是蜀人的仇人,也是后唐将士的仇人。如果他没有撺掇伐蜀之役,李继岌和郭崇韬就不会互相猜忌,各种谣言也不会产生,贝州不会发生兵变,庄宗也不会死。

前蜀的亡国,当然是李严直接造成的;后唐的亡国,李严也难辞其咎。在成都,蜀人也好,后唐将士也罢,都把仇恨的矛头指向了他。气氛烘托到这里,只有杀了李严,才能让蜀人与驻蜀的后唐将士消气。孟知祥说完,“众怒不可遏也”,李严就被将士们拉出去砍了。

事后,孟知祥上书明宗解释说:“李严来成都后,擅用威福,假传圣旨,已经被我杀了。”李严死后,明宗为稳住孟知祥,还派人去成都传诏安抚他。

这时,孟知祥的夫人与其子孟仁赞(后改名孟昶,即后来的后蜀第二任皇帝)刚好从太原出发,前去成都与孟知祥团聚。他们刚走到凤翔,李严遇害的消息就传到了这里。凤翔节度使李从曮(898-946)见孟知祥敢杀害朝廷派去的监军,担心他要造反,于是自作主张把他的妻儿扣押了下来。

当有人怀疑你造反的时候,你最好是真的想造反。郭崇韬没有谋反之心却死于非命,而真想造反的孟知祥,朝廷还得哄着他。明宗知道孟知祥的妻儿被扣后,为了安抚他,特地跟李从曮打招呼,让他放人,允许他们入蜀团聚。

尽管明宗有意示好,孟知祥却无法与明宗共情。从“两国俱亡”的说辞里,可见在孟知祥心中,庄宗死后明宗称帝重建的后唐,已是另一个王朝。真正的后唐,已经随着庄宗之死亡国了。要孟知祥做明宗的忠臣,甘心听命于新的后唐朝廷,对孟知祥来说,实在是“臣妾做不到啊”。

天成四年(929),明宗朝廷稳定了中枢局势后,开始试图重新掌控已是半独立状态的巴蜀地区。主持中枢军政的安重诲开始安排亲信入蜀,在阆州(治今四川阆中)设立保宁军,以李仁矩为节度使。阆州等地原属东川,孟知祥就挑唆东川节度使董璋出头找茬儿。长兴元年(930)九月,董璋出兵攻破阆州,斩杀了李仁矩。后唐朝廷被彻底激怒了,明宗下诏让石敬瑭——你没看错,就是那个后来为了当儿皇帝,割让燕云十六州给契丹的石敬瑭——率领大军入蜀讨伐叛乱。

石敬瑭大军一入蜀,很快就攻下剑门关。孟知祥全力出击,派大军进驻剑州,将后唐军阻击在巴蜀腹地之外,使其无法前进。这时,之前谋划伐蜀、一度权倾朝野的安重诲,在后唐朝廷的内斗中也已失势。石敬瑭本就对伐蜀兴趣不大,现在久战无功,长途作战的后勤压力又与日俱增,于是不断上表劝说明宗罢兵停战。长兴二年(931)二月,在没有得到明宗明确回复的情况下,石敬瑭以军粮耗尽、不堪再战为由,率领后唐大军北返。后唐中央以武力解决蜀地军阀问题的最后努力宣告失败。

这时,安重诲已经失势被杀。明宗下诏说,安重诲是因为“离间孟知祥”等藩镇重臣,致使天下多事才被朝廷正法的。明宗把“锅”全甩给了安重诲,以此来安抚孟知祥。孟知祥抓住这个朝廷向他示好的机会,故意刺激东川节度使董璋。董璋为人有勇无谋,以为孟知祥跟朝廷勾结,要出卖他。长兴三年(932),董璋率军进攻成都,被孟知祥击败,回到东川节度使的驻地梓州(治今四川三台)后,被部将杀死。至此,孟知祥兼并了东川之地,将整个巴蜀大地纳入自己的掌握之中。

长兴四年(933)二月,明宗下诏拜孟知祥为东、西川节度使,封蜀王。事态发展到这种地步,对孟知祥而言,在蜀中称帝建国,只是时间问题了。这时,明宗朝廷又祸起萧墙。

明宗戎马半生,继位时已经六十岁,但一直未立太子。他的一堆儿子里面,成年的只有二人:秦王李从荣(?-933)和宋王李从厚(914-933)。秦王李从荣最为年长,当时在京城,任河南尹、判六军诸卫事,又兼天下兵马大元帅、中书令,具有事实上的皇太子地位。但李从荣为人戾气极重,与明宗身边的将相皆合不来,特别是与明宗身边的近臣势同水火。宋王李从厚则年纪尚轻,为人懦弱,当时在外任天雄军节度使,镇守河北重镇魏州(治今河北大名)。

长兴四年(933)十一月,明宗病重,秦王李从荣竟然带着一群乌合之众袭击宫门,想要攻入皇宫提前抢班夺位。禁军从宫门冲出,李从荣的草台班子看到真正的军队,吓得全都作鸟兽散。李从荣自己跑回家,躲在床下不敢出来,最后被前来平叛的禁军拉出来结束了性命。

爱子作死身亡,明宗大受刺激,没几天就撒手人寰。明宗一死,孟知祥再无顾虑,后唐应顺元年(934)闰正月二十八日,后唐王朝的检校太尉兼中书令,行成都尹兼剑南东西两川节度使、管内观察处置、统押近界诸蛮,兼西山八国云南安抚制置等使、蜀王孟知祥,在蜀中将士及文武官员的轮番联名劝进后,终于同意应天顺人,在成都即皇帝位,建国号为“蜀”,史称“后蜀”。

(本文摘自黄博著《如临大敌:谣言恐慌与大宋王朝1054》,中华书局,2025年6月。经授权发布,作者对原文做了部分修改。)