身为天下笑——“逃跑总督”瑞澂的逃亡岁月

博尔济吉特·瑞澂(1863-1912),字莘儒,满洲正黄旗人,大学士琦善之孙,官至湖广总督。武昌起义爆发之时,身为总督的他弃城逃亡,被清廷革职缉拿。民国成立后,百万财产被没收,瑞澂也很快病逝于上海。

治下有当时最先进的汉阳铁厂和兵工厂,手握张之洞苦心训练的数千新军,藩库里躺着两千多万元的存银,湖广总督瑞澂可谓有钱、有人、有枪。但武昌起义甫一爆发,他即上演了弃城逃跑戏码,创大清开国以来总督弃城逃跑速度之最的纪录。逃离起义风暴并未让他延年益寿,武昌起义后第二年,瑞澂去世,年仅五十岁。当时影响力最大的《申报》嘲笑道:民国得以成立,“莫非瑞澂之功”。

博尔济吉特·瑞澂

罪臣之后

瑞澂,满洲正黄旗人,同治二年(1863)出生于官宦世家:祖父为道咸年间大学士琦善,父亲恭镗官至黑龙江将军,兄长瑞洵为光绪十二年(1886)进士,曾任乌里雅苏台参赞大臣。

琦善是中国近代史上大名鼎鼎的人物,三十岁便出任河南巡抚。道光二十年(1840),第一次鸦片战争爆发,时为两广总督的琦善被指擅将香港岛许予英国并同意通商。道光帝为此免去其钦差大臣、两广总督之职,押送京城治罪,“褫职逮治,籍没家产”。刑部论罪,定为当斩,但道光帝念情开恩,改为发往浙江军营效力。道光末年,琦善重新出山,历任巡抚、总督、协办大学士。咸丰三年(1853)以钦差大臣身份督剿太平军,死于任上,被追赠为太子太保。琦善的经历,可以说是政坛上东山再起的一个传奇。

少年的瑞澂同众多八旗子弟一样纨绔成性,一度与劳子乔、岑春煊并称“京城三恶少”。光绪年间,皇帝念及琦善之功,特准瑞澂入国子监读书。此后,瑞澂改过自新,发愤攻读,最终如愿以偿,步入官场。

光绪十一年(1885),二十三岁的瑞澂以贡生报捐笔帖式,分发刑部行走,十月补授督捕司笔帖式。有趣的是,当年琦善步入官场的第一个职位,也是在刑部。循着祖父的足迹,瑞澂开始了其仕宦人生。

清代官员履历档案显示,从光绪十一年入刑部到光绪二十七年(1901)被授江西广饶九南道(俗称九江道),瑞澂的京官生涯共十六年,大部分时间在刑部就职,短暂在神机营、户部、会典馆、步军统领衙门等处当差。在前十五年的考核中,尽管瑞澂曾有两次京察一等,但始终未获重用。直到光绪二十六年庚子国变,慈禧太后、光绪帝两宫西逃后,瑞澂因留守京城帮助善后而经奕劻推荐,终获外任。

光绪二十三年(1897),因在考评中被记为京察一等,有近百名四五品官员被引见,除瑞澂外,还有宣统年间知名的冯汝骤、那桐、宝装、庞鸿书等人。四年过去了,当瑞澂外放九江道时,那桐已为户部、礼部侍郎,从二品;冯汝骙为青州知府,宝棻为户部郎中,庞鸿书为直隶大名道。而同为“京城三恶少”的岑春煊因护驾有功已被任命为从二品的山西巡抚。可以说,瑞澂的仕途发展属于同代人的正常水平,并没有那桐、岑春煊那样的“异数”。

良吏声名

从光绪二十七年七月至光绪三十二年(1906)二月,瑞澂在九江道上任职达四年之久,这是他地方官生涯中任期最长的一任。任职期间,他尤重警政建设:仿直隶、湖北两省警察章程,设立九江警察总局;开办警察学堂,饬令警察分段巡防,开江西风气之先。瑞澂重视警务,应与他庚子年间在京城受庆亲王奕劻委派,同日本人川岛浪速办理巡捕学堂等经历有关,而在九江的实践也为他后来在上海推广警政张本。瑞澂在江西官声还算不错,因此当他出任苏松太常道(俗称上海道)时,舆论称赞其“卓卓然为近今之良吏”。

为期约一年半的上海道是瑞澂仕途的亮点。他不仅禁绝了上海的鸦片,而且推动创办了景德镇江西瓷业公司,还在上海结识了犹太富商哈同。这恰好为其在武昌起义后逃离武汉、避居上海“埋下了伏笔”。

甲午战后,国内瓷器市场持续低迷,且有逐渐被外瓷攘夺之势。早在光绪二十二年(1896),两江总督张之洞就上折提议“集股兴办”江西瓷业公司,仿制西式瓷器。尽管按张之洞等人的推算,有此公司中国每年可赚银千万两,但由于资金筹集困难,历经十年之久,江西瓷业公司依然是纸上楼阁。光绪三十二年六月,江西瓷业公司总办兼洋务局江西补用道李嘉德赴上海招集商股,拜访上海道瑞澂,后者提议将瓷业公司由官督商办改为集股商办,“定名为商办江西瓷业有限公司,议集股本银二十万元,每股五元,计四万股,由发起人分认一万五千股,俟批准后再行承集二万五千股”。与此同时,瑞澂还慨允集股招商事务,首先以身作则,出资三万元购买瓷业公司股票,又找上海总商会总理曾铸、南通实业家张謇等入股。

身为上海道的瑞澂,为何要主动承担为江西瓷业公司招商这“分外”事呢?原来,瑞澂担任九江道时就对国内瓷器市场逐渐被外国瓷器抢夺的现状颇为担忧,助力瓷业公司成立意在振兴江西乃至国内瓷业。此外,还有一个原因,那就是瑞澂有朋友熟悉瓷器行业,自己有信心搞好此公司。

经过瑞澂的积极介入,江西瓷业公司迅速筹集到启动资金,于光绪三十四年(1908)五月正式开工生产,并将原清御窑厂收入囊中。产品一开始销路甚广,还于宣统二年(1910)获南洋劝业会头等奖。尽管瑞澂曾多次为瓷业公司担保向票号、银行借款,请求官府拨银 ,以缓解资金紧张问题,但因资金先天不足,瓷业公司经营很快陷入委顿,只能艰难维持。1949年后,政府接收该公司,在原有基础上建立了新中国第一个国营瓷厂建国瓷业公司,后更名为景德镇市建国瓷厂。

瑞澂任上海道时更值得称道的政绩是禁烟。其祖父琦善在直隶总督任内曾大张旗鼓地展开禁烟行动,后来因为鸦片战争而丢官。瑞澂一家,可以说与鸦片颇有“缘分”。

光绪三十二年八月初三日,清政府颁布禁烟上谕:“着定限十年以内,将洋土药之害,一律革除净尽。”随后又出台了包括“限种罂粟、颁给牌照、勒限减吸、禁止烟馆”等十一条禁烟办法。光绪三十三年十月,中英双方达成协议,自第二年起,英属印度输入中国的鸦片每年减少十分之一,试行三年,“若此三年之内,中国果于栽种及吸食实行减少,则本国政府允认三年限满,仍行照前减少”。这意味着:如果中国禁烟有效,十年内英国将禁绝印度非药用鸦片向中国(香港地区除外)的输入。

在此背景下,瑞澂开始在上海禁烟。但此时的上海已形成美、英、法等外国租界与中国地方政府分割管理的局面,中外交涉纷纭。瑞澂沿用在京师和九江的有效做法,组建警察队伍负责查禁鸦片。此举收到奇效,上海辖区内吸食、贩卖鸦片的现象大为减少。

总体上,瑞澂任上海道的表现为外界称道。光绪三十二年十二月,留沪办理商约的工部尚书吕海寰上折保举瑞澂“明敏刚决,有胆有识,实为近来不可多得之才”。此后,瑞澂走上了仕途“快车道”:在光绪三十三年(1907)八月由四品的上海道升任正三品的江西按察使;三个月后调任江苏按察使;不到一个月即改任江苏布政使,官至从二品。八月到十二月,四个月时间,瑞澂由四品至从二品,连升三级。不仅如此,因在江苏布政使任上“剿办枭匪出力”,光绪三十四年(1908)三月清廷“赏瑞澂正一品封典”。

奇怪的是,就在恩眷正隆之际,瑞澂却于宣统元年(1909)三月,以“因劳致疾”为由奏请解职。

请辞的原因,一种说法是遭遇丧妻之痛——瑞澂原配为载泽之妹,光绪三十四年去世。但封建社会并无为妻守孝的礼制,此说法过于勉强。另一种说法是身体原因。据其续弦廖克玉介绍,瑞澂有气喘病;《申报》在报道瑞澂去世消息时也说其“素有痰厥之症”。但这些都是慢性病,况且此时瑞澂仅四十七岁,年富力强,“因劳致疾”显然只是借口。

背后真实的原因,其实是瑞澂对职务安排不满。此时,昔日在同一起跑线上的冯汝骙已是浙江巡抚,尽管同为从二品,但巡抚职位显然要比布政使更加重要。至于那桐,已官至一品大学士。瑞澂见此,难免心生不满,“遂称疾,乞解职”。

机缘凑泊,两个月后,江苏巡抚陈启泰因病去世,瑞澂以布政使实授江苏巡抚。正式步入督抚行列的他,“病”势立痊,欣然赴任。

五月,瑞澂接任巡抚。九月底,清廷举办慈禧奉安大典,直隶总督端方被参奉安大典时有派人沿途照相、乘舆横冲神路、借风水墙内树木架设电线等违例行为。十月,清廷革去端方之职,调湖广总督陈夔龙为直隶总督,出任巡抚不到半年的瑞澂升署湖广总督。

署理湖广总督,让瑞澂超越同饼冯汝骙等人,成就了他仕宦生涯的最高峰。但也是在湖广总督任上,他跌落至人生的最低谷。

逃跑总督

湖广总督正式官衔为总督湖北湖南等处地方提督军务、粮饷兼巡抚事,正式简称为湖北湖南总督,因湖南、湖北两省在明朝时同属湖广省,因此通称为湖广总督。湖广总督治下的武汉当时是长江流域除上海之外最大的商都,也是中国内地的经济核心。让瑞澂担任此职,足见清廷对其之倚重。

然而,瑞澂似乎并不情愿赴武昌就任。任命谕旨十月就已送达,他也于月底正式交卸,但尽管清廷频频催促、湖北军民引颈翘首,他却以看病为由,在上海盘桓了三个月之久,直至宣统二年(1910)二月才溯江西上,接署湖广总督。养病期间,还以“病尚未痊”为由两度请求清廷收回成命,上任之后,又在十二月以“患病日深”为由恳请开缺。

宣统元年,瑞澂四十七岁。其祖父琦善曾在四十多岁时因处理教案不力而被道光帝革去花翎、降为三品顶戴留任。此时的瑞澂,一反常态、迟迟不肯上任,是不想重蹈祖父的覆辙,还是已经嗅到湖广革命风潮的气息?

接任湖广总督后不久,震惊中外的长沙抢米风潮发生。当时湖南由于遭受特大水灾谷米严重歉收,供应本省已经不足。同样因水灾歉收的湖北等省仍沿袭过去的办法,前往湖南采购粮食。除此之外,外国商人也携资前来买米,“他们取得湖南巡抚岑春煊的同意,并经清政府外务部批准,竞相携带巨金,来湘抢购”。国内外争相抢购使得湘米大量外流,湖南粮荒日益严重,长沙米价曾一度突破每石八千文大关。粮价高涨,引发抢米风潮,愤怒的饥民“焚毁衙署学堂,波及教堂”。瑞澂下令严捕带头闹事饥民的同时,以“事前疏于防范,临时又因应失宜”等为由,于宣统二年四月参革湖南巡抚岑春煊等高官。一番雷霆手段之下,瑞澂声势日盛,加之其姻亲载泽掌管度支部,一时间竟有超越八大总督中最为位高权重的两江总督和直隶总督之势。

平息长沙抢米风潮后,瑞澂于宣统二年五月实授湖广总督,到第二年八月二十一日因弃城逃跑被革职留任止,在鄂督位上任职约一年半的时间。

宣统三年(1911),东三省鼠疫爆发并蔓延。鉴于汉口是当时的交通枢纽、繁华口岸,为防止疫情输入,瑞澂于二月下令在汉口大智门和广水两个火车站设立防疫办事处,查验往来旅客。对这一有先见之明的防疫举措,清廷予以肯定,下旨赞扬的同时,令户部下拨专项经费帮助湖北防疫。进入三月,鼠疫得到控制,瑞澂在停撤防疫所的同时,将结余的经费用于创办湖北卫生医院。防疫一事,既得到了清廷褒奖,又使得湖北获得经费之实,可谓名实俱得,相当高明。

太湖剿匪、长沙抢米事件展示了瑞澂的手段,上海禁烟体现了瑞澂的精明,武汉防疫彰显了瑞澂的远见。但武昌起义时弃城逃跑,则表明瑞澂临大事时缺少拙守和担当。

武昌起义属于猝发事件,在应对处理时,瑞澂本占得先机。

八月初三日,湖北革命党人议定于中秋节起义,推蒋翊武为临时总司令,孙武为参谋长,刘公为军政府总理。但很快,武汉三镇盛传“八月十五杀鞑子”之说。为此,湖广总督瑞澂下令加强戒备,各军将中秋节“例赏酒肉提前发给各营”,中秋节改在八月十四日过。如此一来,起义总指挥部被迫将起义日期改至八月二十日。

八月十八日午后,孙武等人在俄汉口租界宝善里装配炸弹,为起义做准备,但却不慎发生爆炸,孙武被炸伤入院治疗,刘公机智逃脱。闻声赶来的俄国巡捕发现了炸药等物,又“用斧把大柜砍开”,搜走名册、旗帜、文告、盖印纸钞等,抓走刘公之妻及弟弟刘同等人,并引渡给清方。瑞澂即令闭城调兵,按照搜到的革命机关地址和党人名录,大肆搜捕革命党人。

同一时间,蒋翊武、刘复基等人在武昌小朝街八十五号起义指挥部召开新军各标营代表会议,说服各代表同意将起义日期延至阴历九月底。可是,人算不如天算,宝善里失事的消息传来,是否立即起义,蒋翊武和刘复基争执不下。情急之下,刘复基一度拔枪,“说服”临时总司令蒋翊武发布命令,定于十八日夜半发动起义。

十八日傍晚,蒋翊武、刘复基等在指挥部等候各营起义。当晚十一点,第八镇统制张彪亲率巡防兵、督院卫兵数十人至小朝街,抓获刘复基、彭楚藩等人。蒋翊武因蓄有长辫、着白布长衫且满脸村气,未被注意而乘间逃脱,而后杨洪胜等三十多位革命党人也被捕。

瑞澂坐镇,军事参谋官铁忠连夜主审,八月十九日凌晨五点将刘复基、彭楚藩、杨洪胜三人杀害。当日上午,军警继续在汉口、汉阳、武昌按图索骥,搜捕革命党人,“使侦骑四出,闭城搜索,大破武汉秘密机关”。瑞澂则一面出示布告,晓谕革命党人“自首”;一面向朝廷奏报自己破获革命党人多处机关、抓获革命党三十二名、起获多件军火炸弹等功劳。在奏折中,瑞澂洋洋得意,“于本月初旬即探闻有革命党匪多人潜匿武昌汉口地方,意图乘隙起事,当即严伤军警密为防缉。虽时传有扑攻督署之谣,瑞澂不动声色,一意以镇定处之”,如今“所幸发觉在先,得以即时扑灭”。

然而,风云突变,宣统三年八月十九日(1911年10月10日),武昌起义爆发。数百名起义士兵在秋夜细雨中攻打湖广总督署。惊惶之下,瑞澂令人凿开督署后花园围墙,穿洞而出,逃至停泊在长江上的“楚豫”兵轮。尽管城中尚有五六千自己的心腹部队,数量远超起义官兵,但瑞澂毫无斗志,顺江东逃,先避于九江,后又乔装藏匿于外国轮船逃往上海。交了三千银元保护费后,瑞澂躲入犹太富商哈同(Silas Aaron Hardoon)所建的爱俪园。

武昌起义后,仓皇逃跑的清方官吏

就事论事,假若瑞澂处置得当,武昌首义的结果或难逆料。起义爆发之际,不仅全国性革命领袖孙中山、黄兴、宋教仁等人都不在现场,就是湖北革命党首领也无法有效指挥。由于清廷的搜捕,刘公避于汉口不能出,孙武因伤就医,蒋翊武在逃未返,彭、刘、杨三人已成烈士,起义领导机关还被破获。但由于起义甫一爆发,身为湖广总督的瑞澂和湖北提督张彪即仓皇出走,湖北方面的高官如布政使连甲、提学使王寿彭、交涉使施炳燮、巡警道王履康均微服出城,提法使马吉樟、劝业道高松如、盐法道黄祖徽等又不知下落。一众高官出逃,省城武昌群龙无首,仓促发动的起义就这样一举成功,而后汉阳、汉口也相继不保。

瑞澂弃城逃跑,按律当斩。但由于其妹夫、度支大臣载泽的庇护,清廷最初只是将瑞澂撤职留任,令他戴罪图功。获悉瑞澂逃至上海后,清廷才下旨让两江总督张人骏拿问瑞澂、押送来京。但因瑞澂所住的哈同花园位于租界之内,囿于治外法权,瑞澂实际上始终逍遥法外,直至1912年病逝。

关于辛亥革命后的瑞澂,资料较少。据当时的报道,逃往上海后的瑞澂,曾短暂避至日本,后因病回沪,不久病逝。

至于瑞澂去世的时间,一直有1912年和1915年两种说法。

《清史稿》记载,辛亥革命后,“瑞澂居上海四年,病卒”。辛亥革命后四年,即1915年。徐铸成先生在《哈同外传》中写道:瑞澂在上海,一直被哈同保护在爱俪园里。哈同先是摆酒给他压惊。之后,又拨了一部分房子,让他全家居住安享清福,直到1915年,瑞澂做了四年寓公之后死去。

陈旭麓等编的《中国近代史词典》中“瑞澂”条则认为瑞澂死于1912年,“武昌起义爆发,弃城逃往上海。清廷以失守武昌、潜逃出省,曾下令逮治,他置之不顾。不久病卒”。

据《申报》的有关报道,瑞澂死于1912年的说法应该更为准确。1912年7月20日,《申报》曾以《可惜多活十个月》为题报道瑞澂去世:“前清鄂督瑞澂去秋该省民军起义后,始则潜匿外国兵轮,继则挟资逃往东洋,后又因素有痰厥之症,该处医药不甚合宜,遂即回沪,仍居小沙陀住宅内。近因旧病复发,药石罔效,于前日作古,业已棺验。”同日“自由谈”栏中有《前清逃督瑞澂昨日卒于沪寓,戏拟废帝谕旨以吊之》的游戏文章,戏谑嘲讽瑞澂“庸懦软弱,昏迈糊涂”。1913年,瑞澂之子国华(国润章)为追讨其父存于江西瓷业公司的一万五千两白银,将江西瓷业公司分销处告上法庭。11月2日,《申报》在报道此事时,就以“已故前清鄂督瑞澂之子”来称呼国华。12月22日,国华在《申报》上刊登《抵店声明》,声明江西瓷业公司为偿付当年由瑞澂担保所借的两万多两银,已将公司在上海的一家店面抵给他偿债。声明中,国华称瑞澂为“先父”,这足以证明瑞澂已于1912年去世。

身为天下笑

清廷谕旨曾多次夸瑞澂“办事认真”、“力任劳怨,认真办事”,英国驻华公使朱尔典(John Newell Jordan)曾称瑞澂为“担任地方官职的最能干的满族人”。但其实,瑞澂为政有着浓厚的作秀成分。

光绪三十四年十一月,刚刚交卸江苏巡抚不久的瑞澂上折提出以十五年为期、强大清朝海军的计划。这个宏大的计划,包括设立工科大学、在沿海七省设立海军中学培养海军人才,开炼钢铁为造船准备材料等。但据其测算,上述计划中,教育费需两千零九十多万两、制造费等需一千多万两,两项共需三千多万两,占清廷财政收入的十分之,由十八个行省平摊,每年每省需分摊将近十二万两。耗资如此巨大的计划,对于财政紧张的清廷来说,无疑只是华而不实的蓝图。

瑞澂力推新政,就任湖广总督不久,即裁撤局所,参革巡警道冯启钧、劝业道邹履、湖北候补道黄厚成等人。然而,宣统二年十一月,曾在武昌久居的郑孝胥重游旧地后,却在日记中写下“武汉情状如昔,殊无进步”之语。

瑞澂外示清廉,内则营私。宣统元年二月,时任江苏布政使的他向两江总督端方举报,江苏补用道李本森派人给他送来贿银一千元。端方奏请将李本森革职的同时,赞扬瑞澂“清介自持,风裁峻整,从无人敢以私干”。而据其续弦廖克玉所述,任职上海道期间,瑞澂在官面上积极禁烟,私下里竟是鸦片屡禁不绝的帮凶。鸦片贸易商们为保证能够在贸易额度日益削减的情况下获得充足的货源,纷纷囤积鸦片,据说仅哈同就囤积了五吨鸦片,直到卖价大涨才出售。信任哈同的中国官员们把约一百万元借给他投资鸦片贸易,哈同除归还本金外,还将收益的一部分作为酬报。这些中国官员中,就有上海道瑞澂。为偿付庚子赔款,清廷曾令各省分期解款集中上海,再由上海道汇总缴送各国。这笔赔款,为数甚巨,上海道可以压下数天,或十数天。瑞澂任上海道时就曾把这笔赔款的一部分,或存哈同处生息,或借给哈同购买鸦片,因此获益颇丰,“虎伥相倚、狼狈为奸,彼此分润各得其所”。不仅如此,瑞澂还在江西瓷业公司拥有股份,在九江等地购有多处房地产,在山西钱庄“合升园”有存款百万。巧合的是,其祖父琦善也是如此。当年负责查抄琦善家产的奕经曾在奏折中披露:尽管当时律例严禁,但道光四年至六年(1824-1826),琦善曾以家仆名义,出资六万串,入股山西商人所开当铺。

从琦善到瑞澂,如出一辙的敛钱手段,不仅让人感慨瑞澂家族一脉相承的贪腐,也不禁对清朝制度之弊掩卷长思。

瑞澂以贡生笔帖式之资,由京官到外官,由道台至督扰,前后二十六年。署理江苏巡抚仅半年即升调署理湖广总督,瑞澂实际上并没有经过一省或数省政务的充分历练,无论在九江推广警政,在太湖剿匪还是在上海禁烟,这些都不是事关全局的工作。天性精明而缺少历练,使得瑞澂在关键时刻当断不断,面对危机无法镇静处置。就武昌起义而言,宝善里爆炸案前,瑞澂根据各处迭次密报,已知晓新军各标营多革命党人,并为此采取了相应的防范措施,分散革命党人的力量。这一举措,可谓得当。武昌起义前夕,他也侦知湖北革命党人要起事的消息,立即下令搜查,抓获革命党人数十名,搜得党人名册,其中有不少军人。据廖克玉回忆,究竟是根据查到的名单把各营新军中的革命党头目一网打尽,还是将党人名册一把火烧掉以安军心,“瑞澂犹豫不决,名册既不肯烧,调兵遣将又太慢,结果使革命党人赢得了一天宝贵时间”。

张之洞在湖北练兵十多年,以一省的财力,苦心经营,练成一支装备优良的湖北常备军。光绪三十年(1904),兵部左侍郎铁良奉旨检查各省军队后奏报:“湖北常备军编练不久,军容焜耀,已壮观瞻,洵可为沿江各营之冠。”据统计,湖北军政府成立之初,清点湖北藩库、官钱局、造币厂,共接收白银、银两、纸币等多达两千万元。在如此兵精粮足的情况下,起义甫一爆发,瑞澂就不战而弃城逃走,使得偶发的武昌起义获得了不期然的重大胜利。自此,蝴蝶扇动翅膀,统治中原二百六十八年的清王朝迅速土崩瓦解。到了民国,赵尔巽等人编修《清史稿》时,将瑞澂定为清亡之“罪首”:“鄂变猝起,瑞澂遗弃城走,当国优柔,不能明正以法。各省督抚遂先后皆不顾,走者走,变者变,大势乃不可问矣。鸣呼!如瑞澂者,谥以罪首,尚何辞哉?”

宣统三年九月初五日,已经逃到上海的瑞澂给清廷上折,解释说自己之所以要从九江逃往上海,一是因为九江兵变后革命军悬赏二十万元购其头颅;二是“楚豫”兵轮子弹无多,兵心涣散,士兵怕成为众失之的,甚至不愿他在舰上,瑞澂“无兵无将,委实无法可施”。至于苟活的原因,瑞澂的解释是为满族多留一种,可谓奇葩,“以瑞澂衰病之身,一死诚何足惜;第念际此种族革命,以人之多寡为消长,在彼族方冀我族多死一人,即少一敌。且与其以身饲匪,上亵国威,何如伏阙请诛,借彰宪典”。将自身的生死上升到关乎与革命军作战能否胜利的高度脸皮厚如瑞澂者,洵属少见。

1912年瑞澂去世时年仅五十岁。他死后,《申报》如此刊文讥讽:“宣力有年,忠心误国。去年革命军起义,该督深识机宜,缒城逃避,卒使民国成立、五族共和。溯本追源,莫非瑞澂之功。”瑞澂在江西、上海当道府时,政声卓著,然而,能够胜任道台,未必能当好督抚,最终身败名裂。

亡身、辱祖、误国,成了对瑞澂的定评。不仅自己身为天下笑,甚至辱及门楣。清功臣馆总纂恽毓鼎在日记中批评,“三百年来弃城逃走之速,瑞澂首屈一指矣”。恽毓鼎对瑞澂的痛骂,还捎上了其祖父琦善,“瑞为宣宗朝已故两广总督大学士琦善之孙,英吉利之陷广州,琦善实启之,固失地辱国之世家也。真所谓谬种流传矣”。

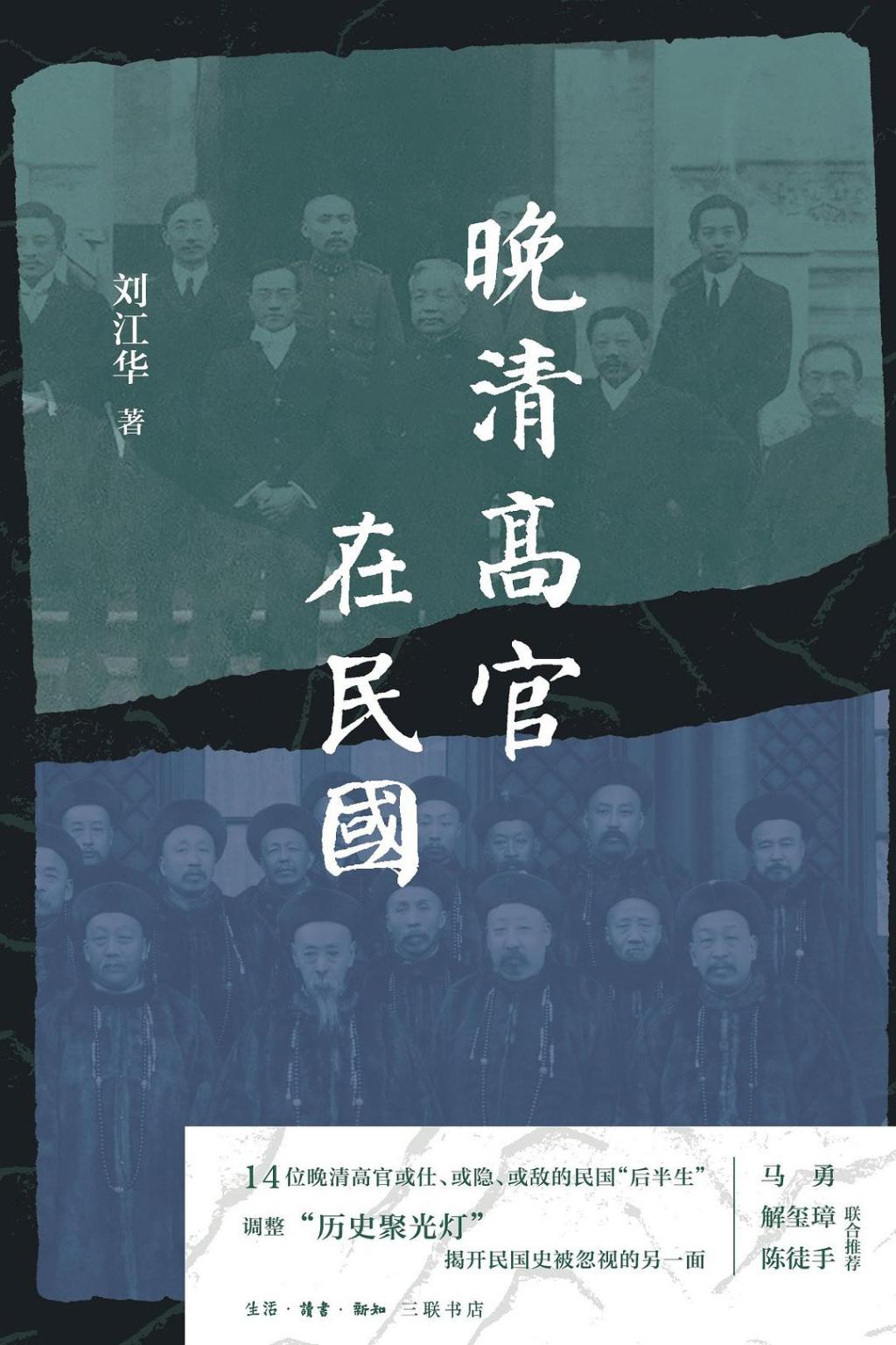

(本文摘自刘江华著《晚清高官在民国》,生活·读书·新知三联书店,2025年9月。经授权发布,原文注释从略。)