柴德赓、纪庸与叫歇碑

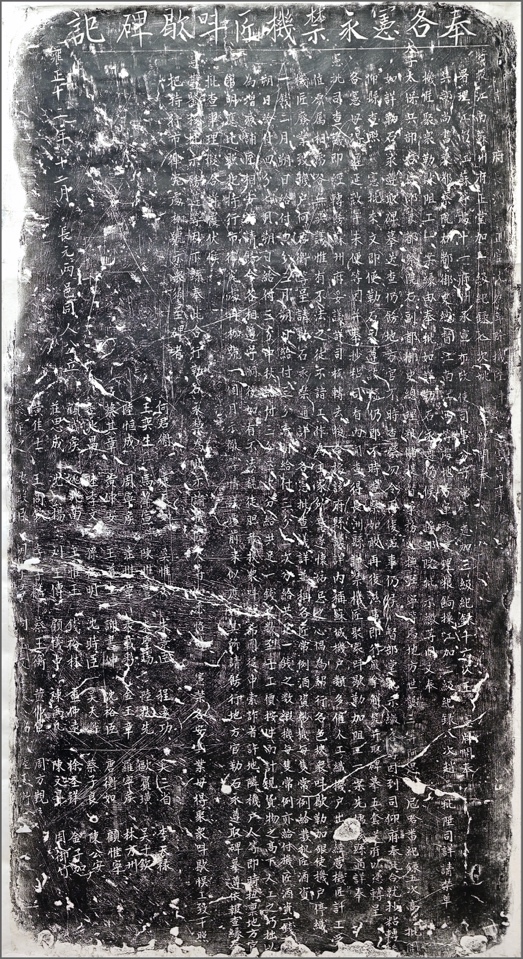

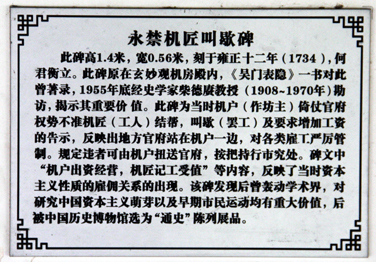

苏州市文庙碑刻博物馆有一《永禁机匠叫歇碑》(以下称“叫歇碑”)较为瞩目,碑以玻璃罩保护,上方有苏州市文物局设立的白色说明牌(见下图)。

《永禁机匠叫歇碑》

苏州市文物局的说明牌

1956年7月29日《文物参考资料》第七期刊登柴德赓《记〈永禁机匠叫歇碑〉发现经过》(以下简称《经过》),《经过》详细介绍了“叫歇碑”的发现过程,摘录于下:

1955年9月底,我来到江苏师范学院历史系工作,和纪庸教授谈到明清时期资本主义萌芽的问题,我们想象苏州历史文物中应该有这些记载。后来看见顾震涛撰的《吴门表隐》(苏州图书馆藏旧钞本)一书提到机房殿有雍正十一年(应作十二年)“永禁机匠叫歇碑”,他虽没有说明内容,我和纪庸教授估计,大概是工人罢工的问题。可惜这碑的文字从未经人著录,连《玄妙观志》也不载。十二月二十五日,我去玄妙观访碑,由于道士的指引,在机房殿(俗称祖师殿)的南墙下,找到了这块碑。碑面被涂抹磨泐,上一半几乎认不出来,下一半还清楚,从下一半逐字端详,已经可以确定是一块禁止工人罢工碑。回院以后,马上请善于搨碑的黄慰萱同志去搨了来。 原来碑面损害不大,只是因为碑砌在墙内,边上的字有些搨不完全,其中个别的字也有剥落,关系不太大。据黄同志谈:这碑从未经人搨过,这话是可信的,因为所记不算什么“雅”事,字又写的很不好,自然不会引人注意的。不过雍正十二年立碑时是搨印过几份,分送各衙门存案,这是从碑文中可以证明的。

《柴德赓日记》(以下简称为《日记》)1955年12月25日:

毕腾青来,久处陋邦,见闻甚隘,见予多藏旧书,殊属不解;彼意以为此皆无用之物也。与同入市至玄妙观,由道士引导观没字碑,此碑相传方孝孺所撰,永乐间划平。碑高土余其承,碑龟趺不见痕迹,计地下所埋不止五尺。又至机房殿,观雍正间禁止叫歇碑。叫歇,即今所为罢工。极有史料价值,当搨有之。下午,阴,诣徐嗣山夫妇,即出。诣纪[庸]谈,饭后归。

毕腾青与柴德赓是杭州一中同学,当时任教苏州五爱中学,他是柴德赓访碑的见证人之一(另一为道士);黄慰萱是苏州著名碑刻艺人,后来参与拓碑者;徐嗣山是江苏师院历史系副系主任;纪庸为历史系教授、古代史教研室主任。

“叫歇碑”发现后,柴德赓做了研究,认为此碑的发现为研究中国资本主义萌芽提供一个实证。1956年2月21日柴德赓给尚钺寄去“叫歇碑”拓片并附信:

我为研究这碑,曾经去苏州图书馆借来康熙二十五年的《织造府志》,对当时官手工业的组织作了一些了解,肯定这碑所记的机户,都是私营手工业的资方。对碑上有姓的官吏,也大略考过,完全符合。为什么碑要立在玄妙观祖师殿?因为这是(当时)工人聚集之所。

1956年4月,尚钺《中国资本主义关系发生及演变的初步研究》(以下简称《研究》)出版,将”叫歇碑”拓片及柴德赓的信札作为《研究》的附录。尚钺《研究》比柴德赓《经过》发表早三个月,他对发现“叫歇碑”给予较高的评价:

从柴德赓教授发现此碑的经过,使我们体会到一个研究学问的方法,即一切的机会和材料,都是为有思想有准备的人而设的。柴先生对于明清资本主义萌芽及增长有了研究,因而有了思想准备,所以,他到苏州才去翻检书籍,搜寻史料,从而就发现了这个碑文。

“叫歇碑”的发现,得到史学界、文物界的一致认可,1959年北京十大建筑之一的中国历史博物馆新馆开馆,将“叫歇碑”的拓片作为文物参考件展出。

以上应该是关于“叫歇碑”的词条完整解释,但经50多年后,“叫歇碑”发现之事却成了苏州文史专家黄某笔下的一桩“公案”。

2007年《苏州杂志》第3期刊登黄某《纪庸与〈叫歇碑〉》,该文明确指出:纪庸发现了“叫歇碑”并评价了其在明清资本主义萌芽期的文物价值。黄文言:

手头有一份江苏师范学院(今苏州大学)教授纪庸先生的悼词,提到了他与《叫歇碑》的关系,文中这样写道:“苏州市玄妙观《叫歇碑》的发现,就是纪庸同志在《吴门表隐》一书中发现的线索。”如果把两说调和起来,就是说:纪庸先生在《吴门表隐》中发现了线索,并把碑找到了,而柴德赓先生重估了《叫歇碑》的历史价值。……这就存在一个疑问,纪庸先生发现了碑,是否对这块碑的价值缺乏客观的估价呢?情况显然不是这样,作为历史系教授的纪庸,他学术的专攻正是明清时期苏南地区的资本主义萌芽(这是当时的表述方式,如今的说法是苏南地区的工商经济史)。所以,碑的发现者与重估者都是纪庸。……纪庸,又名纪国宣,笔名纪果庵,河北蓟县人,1956年纪庸先生因为被打成“历史反革命”(已平反)而成了学院的图书资料员,而此前却是学院的历史系教授和系主任。这样的怪事情只有那个时代才会出现,相信不说原因,大家也可以心照。且说投闲置散的纪庸先生在工作与劳动之余,还一心关注苏州的历史。1956年一个星期天下午,他在家里翻阅《吴门表隐》,发现第十一卷有这么一条:“永禁纱缎机匠叫歇帮行碑,在圆妙观机房殿内。雍正十一年,长洲县沈光曾奉巡抚高其倬、布政白钟山、知府姚孔鈵宪行勒石。”这记载引起了他极大的兴趣,即刻到玄妙观去查找,在道士的指引下,果然在观中一间偏殿(机房殿)的墙中见到了这块貌不惊人的《叫歇碑》。这是一个令人兴奋的下午,永远成为纪庸先生记忆中亮点的下午,他把因打入另册、身份贬抑而带来的身心疲惫丢到了一边,全身心享受到了发现的愉悦。他用手抹去了碑上尘封的积垢,仔细分辨着碑上历经二百多年岁月沧桑的字迹。这正是工商经济史中不可或缺的好材料。他把碑看了又看,可是室内光线暗淡,要详细了解,必须把碑取出才行。回到学院后,他去找才到苏州不过几个月的历史系主任柴德赓先生,柴听了很感兴趣,一起办好相关手续,到有关部门几经交涉,终于获准取出了《叫歇碑》。以纪庸先生当时的身份,没有柴德赓先生的积极襄助,这是不可能办到的。

现在,“百度”搜索引擎可以搜到两个关于“叫歇碑”的词条:一个是《清永禁机匠叫歇碑》,另一是《苏州府长洲县永禁机匠叫歇碑》。第一个的解释和柴德赓的《经过》以及文物局的说明牌一致,第二个明显是按照黄某《纪庸与〈叫歇碑〉》解释所编辑(不排除是黄某自设的词条)。

2011年9月11日,黄恽又找到“新证据”,再次发表文章《关于叫歇碑的发现》(以下称《发现》),此文刊登在他的《瞻之在前,忽焉在后》博客之中,文章开头如下:

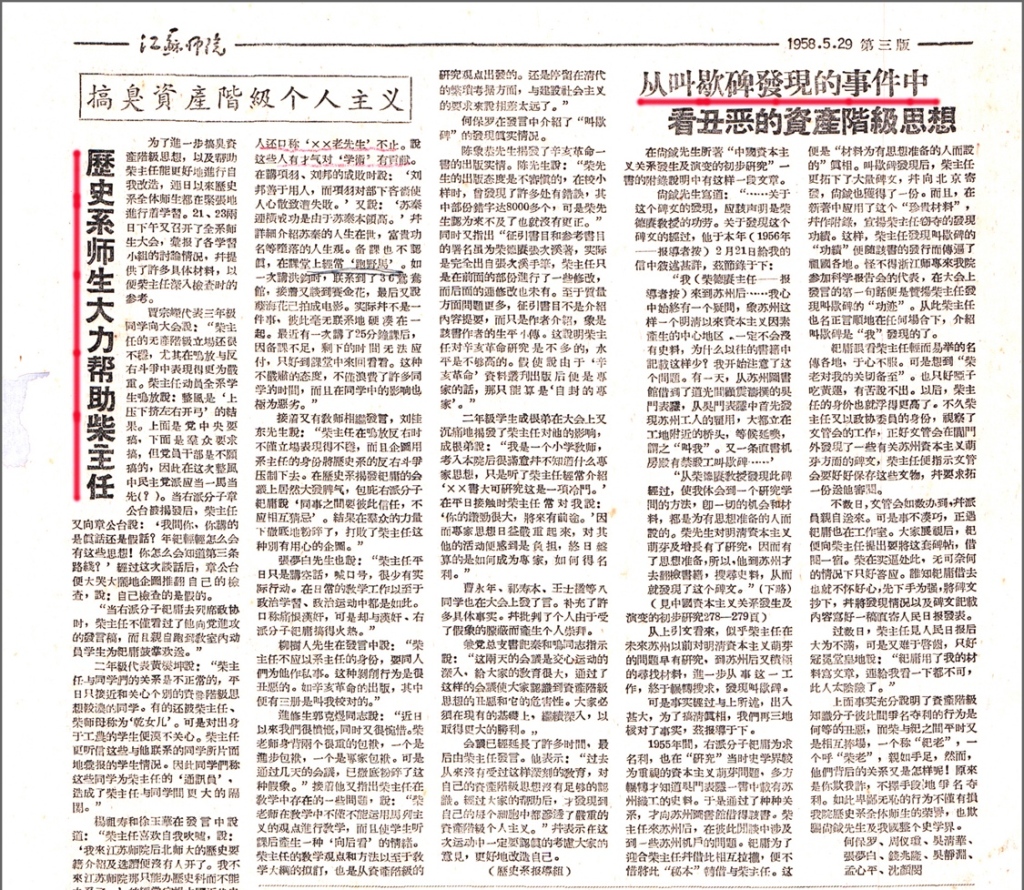

日前有友人给了我一件他珍藏的资料,乃是发表在1958年5月29日《江苏师院》第三版的一篇文章,题目是《从叫歇碑发现的事件中看丑恶的资产阶级思想》。这虽然是一篇出现在“反右”后期主要针对柴德赓的批判性文章,但里面述及的主要内容,正是叫歇碑的发现。与我掌握的资料一样,该文再次证实了叫歇碑由纪庸先生发现的事实。

笔者为还原事实,以可见的档案、文献资料,对黄某的观点及“证据”,提出质疑。

纪庸与柴德赓都毕业于北平师范大学,同是第二十一届(1933年)毕业生,柴德赓是史学系,纪庸为国文系。柴、纪二人在校时并不认识,当时国文历史两系很多课程一致,教书先生是同一人。1955年柴德赓调至江苏师院历史系,二人很快续上同学之谊。1956年柴德赓介绍纪庸加入中国民主促进会,二人的关系最为密切。

首先,澄清几个事实。1956年纪庸并没有打成“反革命”,离开历史系去图书馆。1955年柴德赓到江苏师院任历史系教授、系主任之前,纪庸并不是系主任。

黄某的证据《悼词》只说明纪庸提及《吴门表隐》有“叫歇碑”的“线索”,并不能证明纪庸事先找到“叫歇碑”。“线索”和“首先见到实物”(文物发现的规定),尚有距离。黄某《纪庸与〈叫歇碑〉》有三个观点:一是纪庸发现了叫歇碑,二是纪庸评价了叫歇碑的价值,三是柴德赓在“叫歇碑”事上仅协助纪庸做了辅助工作(联系文管会将叫歇碑从机房殿取出而拓碑)。从柴德赓《经过》看到:“黄慰萱同志去拓了下来”,拓这个词前有“去”字,说明拓碑的地点还在原处——机房殿。判定一个案子,要具备四个基本要素。

时间:《经过》中写的是1955年12月25日(星期日),《日记》提供更准确时间是“上午”(这是黄某不知道的)。黄某《纪庸与〈叫歇碑〉》却是“1956年一个星期天的下午。”后来,黄某曾在网上更正为1955年,连年月日都不清楚,倒是星期天下午很明确。

地点:《经过》言在玄妙观机房殿(俗称祖师殿),黄某给出的也是机房殿。

人物:《经过》言由道士指引,《日记》言有毕腾青同往。黄某仅给出道士一人,没有其他人参与发现过程。

动机:按照《经过》,柴德赓到苏州后,和纪庸讨论过明清时期资本主义萌芽问题,纪庸谈到《吴门表隐》有线索,二人还就“叫歇”二字做了研究,一致认为是“罢工”。12月24日《日记》,下午读《吴门表隐》,第二天上午访碑。柴德赓是有动机的,他急于要找到“叫歇碑”的下落。实际上,纪庸早就看过《吴门表隐》,知道有一被称为“叫歇”的碑在玄妙观,但是纪庸没有看到书后立即出发访碑。但是,黄某描述的“一个星期天的下午”看《吴门表隐》,立即出发访碑。首先发现“叫歇碑”的时间点不存,如果是在12月25日以前,纪庸找到了“叫歇碑”,后面不会发生柴德赓到玄妙观寻访之事。如果纪庸在25日之后去过机房殿,失去“首先发现实物”的意义。

以1955年12月25日(星期日)中午为界,上午找到“叫歇碑”为“发现”,下午为“后见”。黄某完全可以继续挖掘考证,到底是哪一个星期天的下午是“令人兴奋的下午”,比如是12月18日,是否合乎逻辑?从黄某的介绍,应该是12月25日下午,但是黄某没有见到《日记》,这天下午,柴德赓到了纪庸家,饭后才告辞。

在此,再引用一段12月24日《日记》,此时《吴门表隐》还在柴德赓手里呢。

下午,未至工作室,阅《吴门表隐》,此书甚陋。序及题诗占去一本,末册又附家中谱,墓道,殊无谓,然于吴中掌故搜罗尚勤些。此书有道光刻本,余所阅书苏州图书馆藏抄本,尚旧,偶有误字。

从以上分析,可以知道黄某的文章,前后的证据链不完整,不能构成事实的依据,而有关柴德赓的文献和资料很完整,案情清楚。关于“叫歇碑”的发现问题,可有几点:

一、柴德赓和纪庸是北师大同届同学,相互尊重,就资本主义萌芽问题相互交换所见材料,讨论具体问题,是正常的事情。

二、按二人的学识水平,这种交流是相互促进的,不仅纪庸为柴谈他所见所思,对柴有益;柴也谈自己的所见所思,为纪庸提供新资料、新思路。所以,当时二人的文章都提到“我们”。

三、纪庸先到苏州,地方文献所见更多。《吴门表隐》及所载“叫歇碑”事,应该是纪庸先看到的,但是:①他对“叫歇碑”的理解,并无把握,所以提出来与柴德赓商量。②纪庸并不十分重视这一线索,因此没有采取行动去寻找。③江苏师院给纪庸平反的悼词中说纪庸“在《吴门表隐》中发现的线索”,定位准确,仅仅是“线索”。

四、发现“线索”和寻找到“实物”是两回事。纪庸没有行动,而柴德赓第一个去寻找,并找到了这块碑,所以柴德赓是“叫歇碑”的发现者。

五、关于发现经过,现在有两个版本:一是1956年7月当事人柴德赓的《经过》;一是2007年黄某的判断和分析。黄某说,纪庸对“叫歇碑”作了评估,而柴德赓只是做了辅助工作。

《经过》和《日记》已经记录了后续的考证工作,查阅《织造府志》,核对年代、人名等。1956-1957年国家社科选题申报时,柴德赓和纪庸合作申报《明清两代的苏州织造》课题,柴德赓是第一申报人。另外有纪庸和刘桂东合作申报《商鞅变法的性质》,纪庸是第一申报人。纪庸当时属于正常的教学、科研状态,黄某称纪庸“打入另册、身份贬抑”,显然不成立。

按照《经过》,叫歇碑并没从玄妙观取出,而是请苏州碑刻专家黄慰萱“去搨了下来”。关于碑的处置需要文管会的决定,黄慰萱拓碑的场所就在机房殿,如果《经过》为假,黄慰萱未曾到玄妙观拓碑,1956年他即会声称《经过》不符合事实,所以《经过》的内容已经经过1956年公共舆论的检验。

现在,黄某认为评价“叫歇碑”意义的也是纪庸,只能说证据不充分。

黄某《纪庸与〈叫歇碑〉》还有一段:

关于《叫歇碑》,纪庸先生的哲嗣纪英楠先生在给笔者的一封信中这样说:“79年,我父亲的问题平反和改正时,历史系一位教授柳树人先生(朝鲜族,为人很正直,已作古)曾找到我,说此碑是我父亲发现的,要我澄清此事,并说他了解全过程,可以为我作证。我和母亲商量。觉得柴先生也于‘文革’中不幸死亡(他心脏不好,被强制劳动,在拉板车上桥时死亡),他们生前关系也不错,我们对此事不愿(也觉得没有必要)争了。”其实,不仅是这位已故的柳树人教授,与纪庸同时期的江苏师院师生员工都清楚这件事,不然,也不会在1979年写入纪庸先生的悼词了。对于纪庸先生的家属而言,人都去了,这类事不争是达观而明智的,不过,我想,要还原历史的话,这篇文章还是值得一写的。

黄某的论据就是,1979年江苏师院给纪庸“平反”时,柳树人要为“叫歇碑”事替纪庸喊冤。

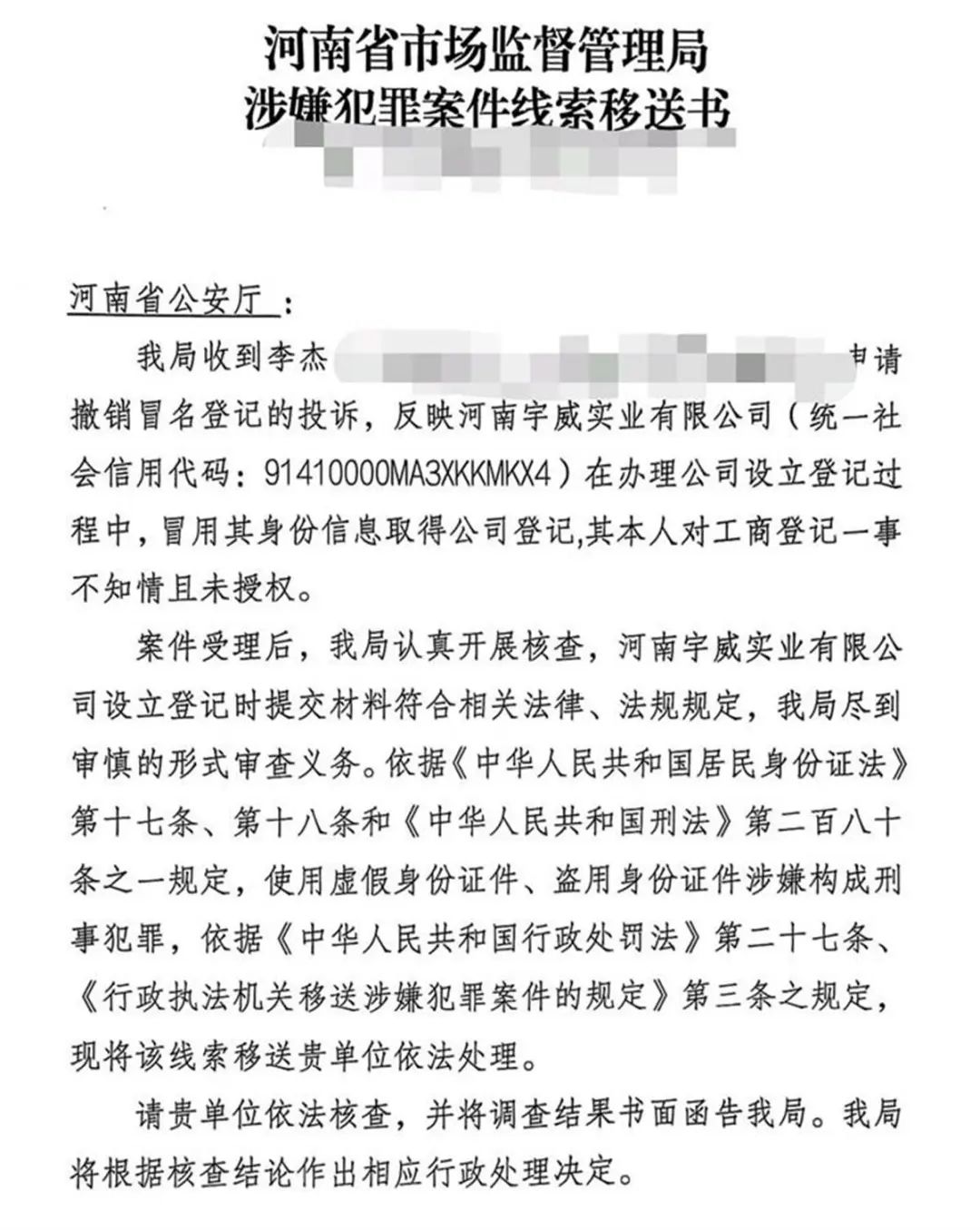

黄某在这里试图找一个证人,此人是柳树人。柳树人当时为历史系世界史讲师,并不在纪庸领导的中古史教研室。既然柳树人可以作证,为什么不在1958年《从发现叫歇碑的事件中看丑恶的资产阶级思想》(以下简称《丑恶》)大字报写出时作证(见下图《大字报》),而在1979年出来作证?1955年12月柳树人是否当时在玄妙观的现场?还是1979年他回忆起1958年见到(听到)判柴德赓的《丑恶》,而出来作证?如果是后一种,成为不了证人,因为,只是回忆,提供的不是第一手资料;如果说他在纪庸“令人兴奋的下午”的发现工作时也在场参与,这没有公开的文献辅证,黄某的“新证据”《丑恶》,署名共八人:何保罗、周仪琼、吴清华、张梦白、钱兆隆、吴静渊、孟心平、沈颜闵,而1979年愿意为纪庸作证的柳树人却不在其列。

载于《江苏师院》报1958年5月29日

黄某看到《丑恶》如获至宝,更支持了他的纪庸发现说,和他手头的资料(纪庸的平反结论,纪英楠的回忆)一致,这是第三个支撑纪庸发现说的证明材料。《丑恶》这类大字报式的文章,可以乱扣帽子,不能作为证据,这一点应该在大家的常识范围之内。

现在看一下,当时为了批臭柴德赓,《丑恶》是怎样写的:

1955年间,右派分子纪庸为求名利,也在“研究”当时史学界较为重视的资本主义萌芽问题,多方辗转才知道《吴门表隐》一书中载有苏州织工的史料。于是通过了种种关系,才向苏州图书馆借得该书。柴主任来苏州后,在彼此闲谈中涉及到一些苏州机户的问题。纪庸为了迎合柴主任并借此相互拉拢,便不惜将此“秘本”转借与柴主任。这便是“材料为有思想准备的人儿设的”真相。叫歇碑发现后,柴主任更拓下了大量碑文,并向北京寄发,尚钺也获得了一份。而且,在新著中应用了这个“珍贵材料”,并作附录,宣扬柴主任窃夺的发现功绩。这样,柴主任发现叫歇碑的“功绩”,便随该书的发行而传遍了祖国各地。怪不得浙江师专来我院参加科学报告会的代表,在大会上发言的第一句话便是赞扬柴主任发现叫歇碑的“功绩”。从此柴主任也名正言顺地在任何场合下,介绍叫歇碑是“我”发现的了。

读罢《丑恶》,没有找到纪庸发现“叫歇碑”的字眼,只有柴德赓借得“秘本”的经过。结合黄某的两论纪庸发现“叫歇碑”,可以看到:

一、《经过》是1956年发表的,1957年纪庸被戴上“右派”帽子,已经是“死老虎”。1958年的“交心与教育改革运动”主要是批倒批臭柴德赓,所以在“叫歇碑”问题上做文章。何保罗等《丑恶》这一重磅的炮弹,也只能拿出《吴门表隐》事,而拿不出一个纪庸“一个令人兴奋的下午”的事实。倘若真有黄某所叙述的纪庸去玄妙观找到“叫歇碑”这种活灵活现的“事实”,为何1958年何保罗等《丑恶》不采用。二、柳树人既然说可以为此事作证,为何在1958年时需要批倒批臭柴德赓时不提供这样最直接有力的炮弹,而是匿藏不宣,大字报八人里面竟然没有他的名字。三、连柳树人这样的与纪庸并没有什么特殊联系的普通教师都知道“纪庸发现的‘叫歇碑’的全过程,为什么包括何保罗在内的八人,比柳树人更有地位和影响的人都不知道?当时为了批判柴德赓,历史系领导费尽心机,无孔不入,八人“再三核对”纪庸,居然没有问出纪庸亲自发现的口供?四、黄文说,纪庸发现“叫歇碑”后,回到学院,找到柴德赓,柴听了很感兴趣(说明柴以前不知有“叫歇碑”存在)。“一起办好相关手续”,“到有关部门几经交涉”,“这才终于获准取出了该碑”。动静如此之大,为何系秘书何保罗等均不知,未协助柴主任、纪庸主任的工作(何保罗系秘书的本职工作就是协助系主任)。“几经交涉”从何谈起。

面对这份大字报,笔者看到,纪庸没有直接指责柴德赓,都是“革命”群众的揭发和批判,当他们代表正义的一方质问一个“右派”分子时,纪庸不想供出柴德赓都难。

其实,这份《丑恶》的大批判文,何保罗已经否定过。1988年6月17日,江苏省社联在南京召开《江苏纪念六位史学家大会》,何保罗发言:

柴先生到苏州后,随时留心苏州的地方文献。有一次,他同历史系纪庸教授交谈有关苏州资本主义萌芽问题,从清人顾震涛的《吴门表隐》一书中,得知机房殿有雍正年间的《永禁机匠叫歇碑》,但内容不详。后来他亲自去找,在玄妙观道士的指引下终于在机房殿的墙角下找到了,并请人把碑文拓了下来,在1956年《文物参考资料》第7期上作了介绍。这是一份研究资本主义萌芽时期工人罢工斗争史的重要碑刻资料,为史学研究做出了贡献。

该文发表于1988年,这是拨乱反正后十年,何保罗亲自澄清自1955年以来关于“叫歇碑”的风波,代表官方所作的结论,和纪庸平反的结论一致。

如果到此,黄某还是认为,何保罗等1958年的《丑恶》仍有价值,笔者还可以再提供一个证据。1962年3月24日《日记》:

八时到网师园,与李[明中]书记谈话,余谈“双反”[1958年]时为《辛亥革命》、叫歇碑二事,批判不恰当,发动学生提意见,不实事求是,出于逼迫,影响师生关系,召集我借《太平天国外记》不应当夜追回,厚今薄古会议无交代,徐对以论带史,厚今薄古有偏见,吾无所隐也。

1958年对柴德赓批判,李书记亲自部署。《江苏师院》报在“搞臭资产阶级个人主义”标题下,还有一篇报道《历史系师生大力帮助柴主任》,文章说5月21、23两日下午,全系师生大会,汇报讨论情况,提供具体材料(注意柳树人是必须参加会的)。连续两天的会议和柴德赓的工作笔记本所记录一致,两次批判会上发言有26人,除了领导、教师还有学生,受批判的柴德赓为了能接受批判,更好地检查,做了七千多字的记录,后来写了一万字的检查,并没有关于“叫歇碑”的内容,说明柴德赓在“叫歇碑”问题上从未承认犯了错误。

柴德赓向李明中书记提出的问题,李向院党委书记刘烈人进行了汇报,为了打消柴德赓的顾虑,经过院党委会的研究,1962年6月在南京开省政协、人代会期间,刘烈人来到柴德赓的房间,当面道歉:“反右整风后批判错误,违反政策,各方面有影响,当纠正。”这一天是6月12日,柴德赓记了日记。刘烈人不是说说而已,笔者查到江苏师院党委(盖章)的1964年《柴德赓六二年以来的主要思想情况鉴定》整理稿,可以印证《日记》中刘烈人代表党委会道歉的事实:

1958年后情绪一度比较消极,去年一月[1963年]去北京参加民主党派中央会议后,情绪有好转,去年甄别中,对他在1958年教改中受到批判的某些问题作了更正,政治态度向左转,目前对党的领导是服从的,对三面红旗未发现抵触情绪。

这就是江苏师院党委会对1958年出现的偏差进行的纠正的档案记录,同时否定了《丑恶》的内容。

笔者认为,黄某若能看到这里,应当摒弃前面的观点,《江苏师院》报上《丑恶》一文,完全是一场闹剧。后来笔者在苏州大学档案馆公布的资料上找到这一天的《江苏师院》报,特意剪接出来,放到了《瓣香终不负此生——柴德赓图志》一书中,因为这确实是一个证据,证明当时曾经歪曲事实地批判过柴德赓,也是一段活生生的历史。

利用这么长的篇幅来说“叫歇碑”,是为了澄清黄某认定的“叫歇碑风波”,告诉后面的读者整个经过,黄某所谓纪庸发现说,没有经得起考证的材料。

笔者在苏州十年,很想和黄某当面澄清以上这些问题,但时空交错,未曾谋面,实为憾事,仅在此公布一些分析和考证。另外交代一个问题,《日记》将由商务印书馆2025年6月出版,其中有很多关于纪庸的记载,即使纪庸后来被错划“右派”,柴德赓与纪庸的个人关系并没有中止,他们把个人交往停留在学术层面,柴德赓所写的所有文章在发表之前都要向纪庸征求意见,纪庸也是如此,并无网上所言二人的“文人相轻”。

柴念东

写于2024年3月26日,修改于2025年4月15日。

(本文得到江苏师范学院历史系1960届毕业生、现内蒙古师范大学历史学院曹永年教授的指导帮助。十分感谢曹老师。)