陆元敏摄影作品中的“上海质地”

2025年10月7日,“上海什锦:陆元敏彩色摄影作品展”在上海市群众艺术馆举行。展览分为三个板块:“在上海”“在身边”和“在乡下”。“在上海”汇集了陆元敏镜头之下近年来上海城市变迁中的超现实瞬间;“在身边”则包含更多他所关注的海派生活中的日常细节;“在乡下”是其近些年从市中心走向郊县的拍摄项目。除此以外,展览还呈现了“时间玩具”特别板块,以2010年代他使用“果冻相机”所拍摄的一批颇具玩味色彩的影像小品,现场共展出了近300幅作品,它们将观众领进时光和记忆的房间。

2025年10月7日,“上海什锦:陆元敏彩色摄影作品展”在上海市群众艺术馆举行。许海峰 摄影

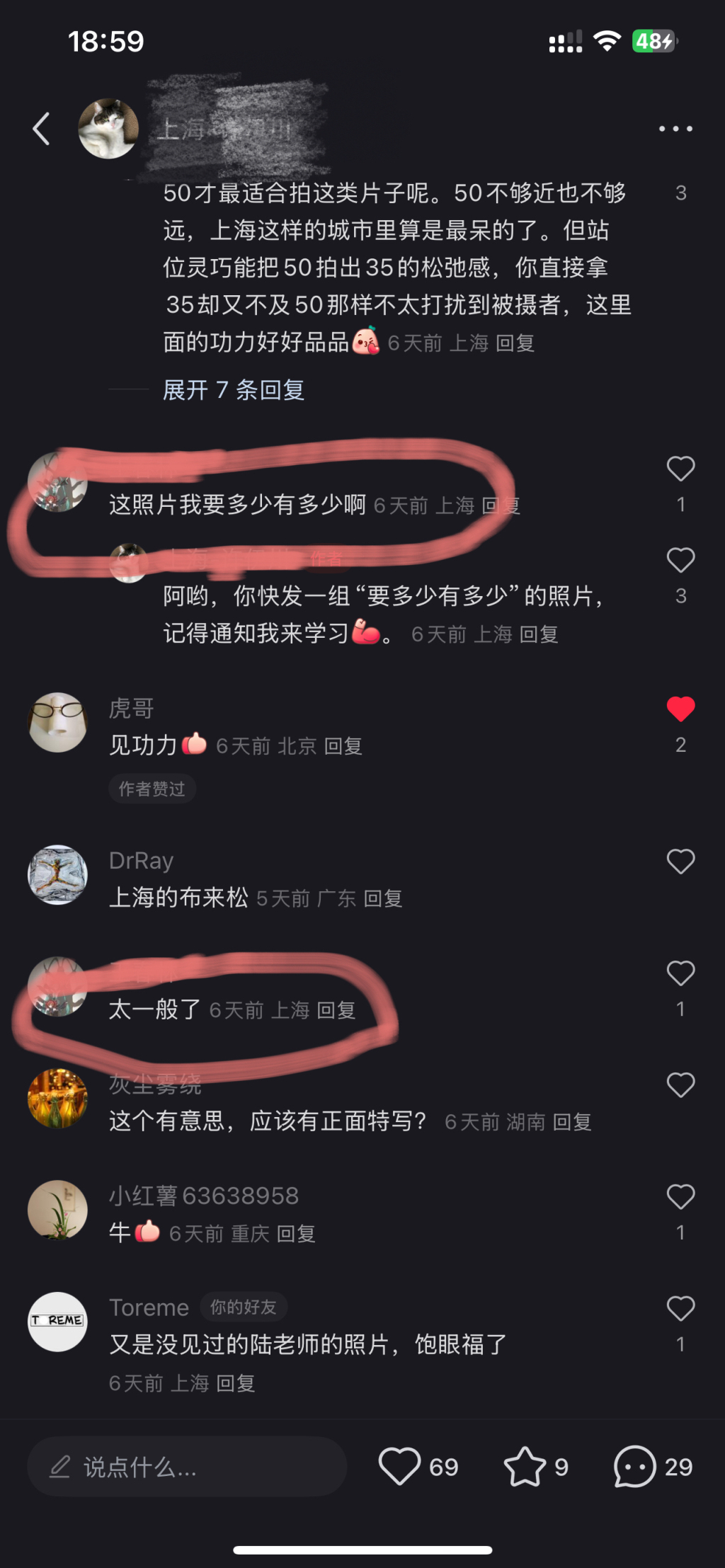

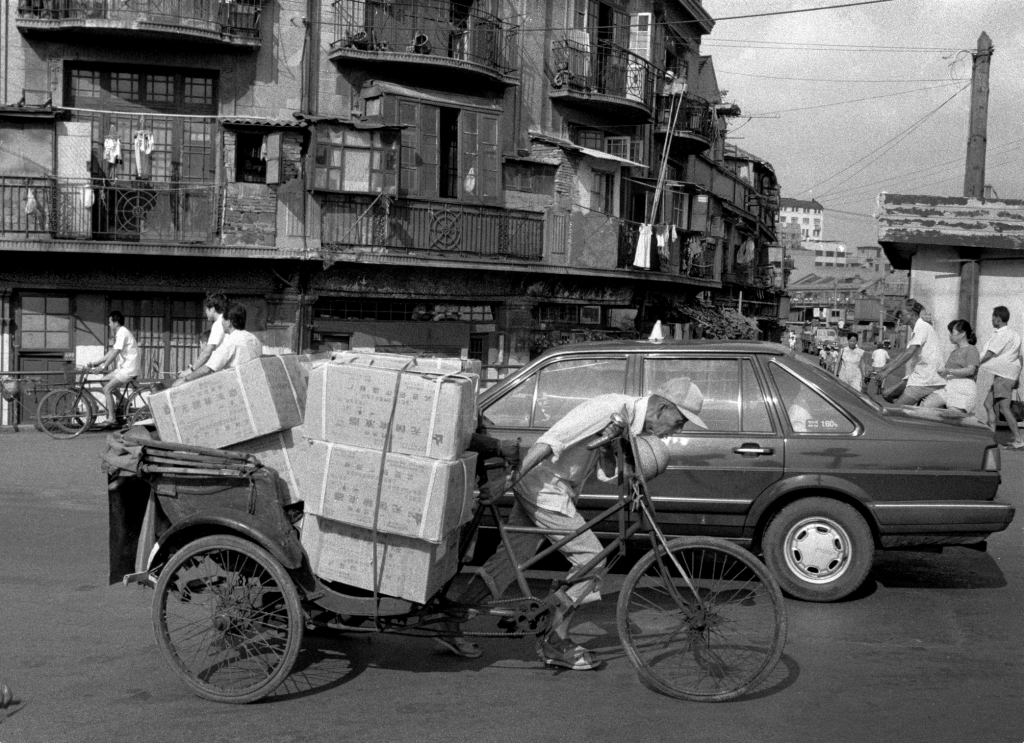

不出所料,展览获得众多好评,但也听到一些质疑的声音,这在当下中国几乎所有展览都一片叫好的今天,是不同的观点,我们来听听讲了些什么?在社交媒体上,有人说“除了苏州河(陆元敏的另一专题摄影),其他一般般”“这照片要多少我有多少啊”。诸如此类。

图片来自网络。

图片来自网络。

我尝试以他者视角来分析2张网上所言“一般般”的照片。一张,水斗里有一个搪瓷面盆,面盆中有三只草虾;另一张照片,一名男子探身望着旋转而下的楼梯。我揣摩,网友质疑前一张照片没有意思,主题在哪里?拍三只虾想表达什么?

后一张让我们看见了男子身体的紧张感,但是没有光影变幻,构图有那么一点意思,但意思也不大,成为好照片还有一段明显的距离,这么想来网友似乎也没有讲错,如果照片不是署名“陆元敏”,这几乎是失败的案例。

水斗里的搪瓷面盆。陆元敏 作品

楼梯上的男子。陆元敏 作品

我是陆元敏的粉丝,自上世纪90年代初便与其一起扫街、看片、吃咖啡。时间久了,略知陆老师和其作品的特点。简而言之,陆元敏的作品和他本性相一致,温和,从现实出发,又回到现实当中,并带出一个有意味的回望。这么说并不是一种修辞。现实生活给予的,让我们看见,也让我们忽视了太多东西,在他的作品面前,我们得以再次仔细地审视我们的生活,并引发思考。这种思考不指向宏大的意义,也不关乎价值取向,他的每一张照片,只是一次情感的挑拨、情绪的安抚,情动是他在按下快门时的一次释放,通过镜头,他将这份“情”魔术般地浓缩起来,如果你能品尝到其中的味道的话,对于他来说,就是同道中人,也是一次摄影的接力。后来人,如何接续,看各自缘分。

在欣赏陆元敏的作品时,部分观众或许会感到些许困惑、迟疑,甚至产生疑问。据我观察,这样的感受可能主要源于三类情况。

第一类观众,或许对艺术与文学接触尚浅,内在的感知尚未被充分唤醒,因而在进入作品时稍显吃力。这背后,其实与我们长期以来的教育方式有关——基础教育阶段往往偏重应试与分数,无形中削弱了对审美与人文精神的滋养。自由感受的天性若在早年受到过多规范,成年后便容易形成功能化的思维惯性,即使日后有心亲近艺术,也常感难以真正投入。对于这样的朋友,一位耐心的向导或一次深入的导览,或许能帮助他们推开艺术之门,看见门后更宽广的风景。

第二类情况,则与社会分工及个人天赋有关。有人善于想象,有人精于技艺,亦有人长于逻辑——这本是自然所赋予的多样形态,也是人类社会的内在秩序。认识到自己的特质与局限,其实是一种重要的能力。唯有如此,我们才能更好地选择方向,走得更远、更从容。

陆元敏 作品

陆元敏 作品

陆元敏 作品

而今天,我想特别谈一谈第三类观众——他们多是已在摄影路上行走数载,略有所成,正处在一个从“小满”向外突破的阶段。他们沉醉在大自然构筑的光影世界中,并迷恋光影构成的要素,这种要素,被认为是艺术之本真,顶顶要紧,陶醉于由形式美带来的点线面组合起来的生活当中,照片好看,甚至惊艳,却独独将鲜活的生活弄得刻意、无趣起来,自然也很难看见生活的真貌。他们或许因拍到一幅唯美之作而欣喜,却也容易因现实的不完美而失望,甚至以激烈的方式表达对生活的不满。

他们是幸运的,因为相机为他们提供了一个表达与逃逸情绪的出口;但他们也可能是不幸的——当摄影仅成为对现实的粉饰,他们或许就错过了更深刻、更真实的观看和感受。在社交媒体上,他们有时会以坚定的语气,甚至略带嘲讽地否定陆元敏这类风格的作品,认为其“不够美” ,提醒:“这是小红书,天王老子来了都还得再练练”。我想,陆老师若听见,大概也只会温和一笑。他本就不是追求刚猛一路的创作者,他向往的是从容自在,于日常中见发现生活的真味。

我们生活在一个容易走向极端的世界,一边是冷静的现实,一边是炽热的理想。当一个人端着相机走上街头,在强烈的“创作”意识驱使下,很容易不自觉地选择美化现实——加一层滤镜不够,就再加几层;觉得阳光不够动人,就把“南法”的阳光、色调移植过来。高饱和、暖光影,画面幸福了,内心似乎也获得了短暂的安宁。他们真诚地相信照片不会说谎,并愿意用更高像素、更锐的镜头去证明这一点。

但照片,真的从不说谎吗?

事实上,每一张照片都是一种选择、一种诠释,也因而是一种“讲述”。它既可以是现实的映射,也可以是内心的投射。而陆元敏的作品,或许正是在提醒我们:在形式之外,还有真实;在完美之外,还有生活。

薛晶 友情创作 ai作品

薛晶 友情创作 ai作品

薛晶 友情创作 ai作品

生活当然是美好的。琐碎、重复。琐碎,让人平庸,重复,使得有时间修正平庸,开出美丽的花。冬暖夏凉,风雪晴雨,生活的滋味都在这里面,陆元敏的这些彩色照片让我们看见一个真实的生活,同时又有那么一点儿超然。为此,他选用了58mm标准镜头——一个最符合人类视角的手动对焦镜头。这枚镜头诞生于1961年。那是一个尚未被电脑技术主导的年代,光学设计仍深深依赖于匠人的经验与直觉。技师们将人类对影像的细微感知,融入含有钍与镧的特种玻璃中,逐步提升光线折射率,精准控制畸变,在机械与手工之间寻得一种光学上的平衡。

在最大光圈F1.4下,它的成像柔和,缩小至F2.8而富有氛围,虚化效果浓郁而自然,尤其适合人像拍摄。而当光圈继续收缩,画面则逐渐转向锐利,却仍保留着一层不易察觉的温柔质感,使焦外过渡平滑而富有情绪。这样的特性,使它在街头拍摄中游刃有余,既能快速捕捉瞬间,也能让创作者始终对景深与画面关系把握得从容有序。

顶要紧的是,这枚58mm镜头所带来的克制力、控制力,反映了摄影师的摄影功力。在这里,我想强调一点,其他焦距的镜头并非不如标准镜头,在极高明的摄影师手里,比如,罗伯特·弗兰克、约瑟夫·寇德卡等,他们对35mm和宽幅相机的控制,也是人机一体。

陆元敏 作品

陆元敏 作品

陆元敏 作品

我再以陆元敏的两张进行分析,一张拍摄于南京路步行街,小女孩隔着玻璃为前景,她在观望底下密密麻麻的人群,画面传递出来的是生活的况味。除了控制好景深之外,拍摄几乎没有技巧可言。另一张,一群鱼儿张嘴露出水面讨要食物的画面,与前景小女孩裤子上斑斑点点的形成互文。普遍意义上,鱼儿在这里被视为是欢愉的象征,当然也可以被看作摄影师通过鱼儿的姿态,投射出我们自身在某一刻的生命姿态。这么说,摄影可能变得简单,甚至更为复杂了。简单的是,艺术作为一种人类高级情感的东西,有心气的艺术家一定不会简单地去复制生活,他势必要挣扎跳脱出来,走向更深的精神世界;复杂的是,我们在现场看不见鱼儿,也看不见小女孩眺望汹涌的人群身姿,更无法想象在未来某一刻她也加入到这滚滚红尘中,起起伏伏。我们与这些“景和物”擦肩而过。这里我们不得不承认,人的感知力有强弱之分,当生活向我们开启它的真相之时,是秘而不宣,稍纵即逝的,它以摄影的“灵光”形式闪现出来。

南京路步行街上的小女孩。陆元敏 作品

水面上的鱼。陆元敏 作品

本雅明认为,早期19世纪的摄影是具有“灵光”的,因为当时曝光时间很长,被拍摄者需要长时间保持静止,他们的整个生命仿佛都“编织”进了照片中,眼神深邃,表情凝重,照片因此具有一种“悠长的韵味”。灵光的出现,即是指艺术作品在特定时空中的独一无二的存在,即它的“此时此地”。本雅明的“灵光”概念,与东方文化中的“意境”有着异曲同工之妙,都是对被摄对象的深层情感的探索。它们都强调了超越物质本身,去感受那些只可意会不可言传的美妙或情绪氛围。

“灵光”弥足珍贵,它就像婴儿的眼睛一般清澈,在还未蒙尘之前,看见所不能看见的那道光。在当代,数字摄影的普及有进一步削弱传统摄影“灵光”的迹象,又或通过技术革新重新组织定义艺术的表达,去发现寻找久违的“灵光”。有觉悟的摄影师小心地呵护他们心中的那道灵光,等待它的闪现。

如果我没有记错,复旦大学教授顾铮老师在上世纪90年代就撰文详细阐述过陆元敏和他的作品。他认为,“陆元敏有一种特殊的本领,能使得经过他视线抚摸的任何‘道具’都会笼罩上一层梦境般的朦胧而略带感伤的轻纱。陆元敏和他的都市有一种心知肚明的默契。”

陆元敏很多重要照片背后都隐藏着它对世界的独特感知和理解。有时候他会说,大多数的时候闭口不谈。“灵光”无形,过于抽象,甚至神秘得像巫术一般,容易被看作玄学,陡生是非争议。

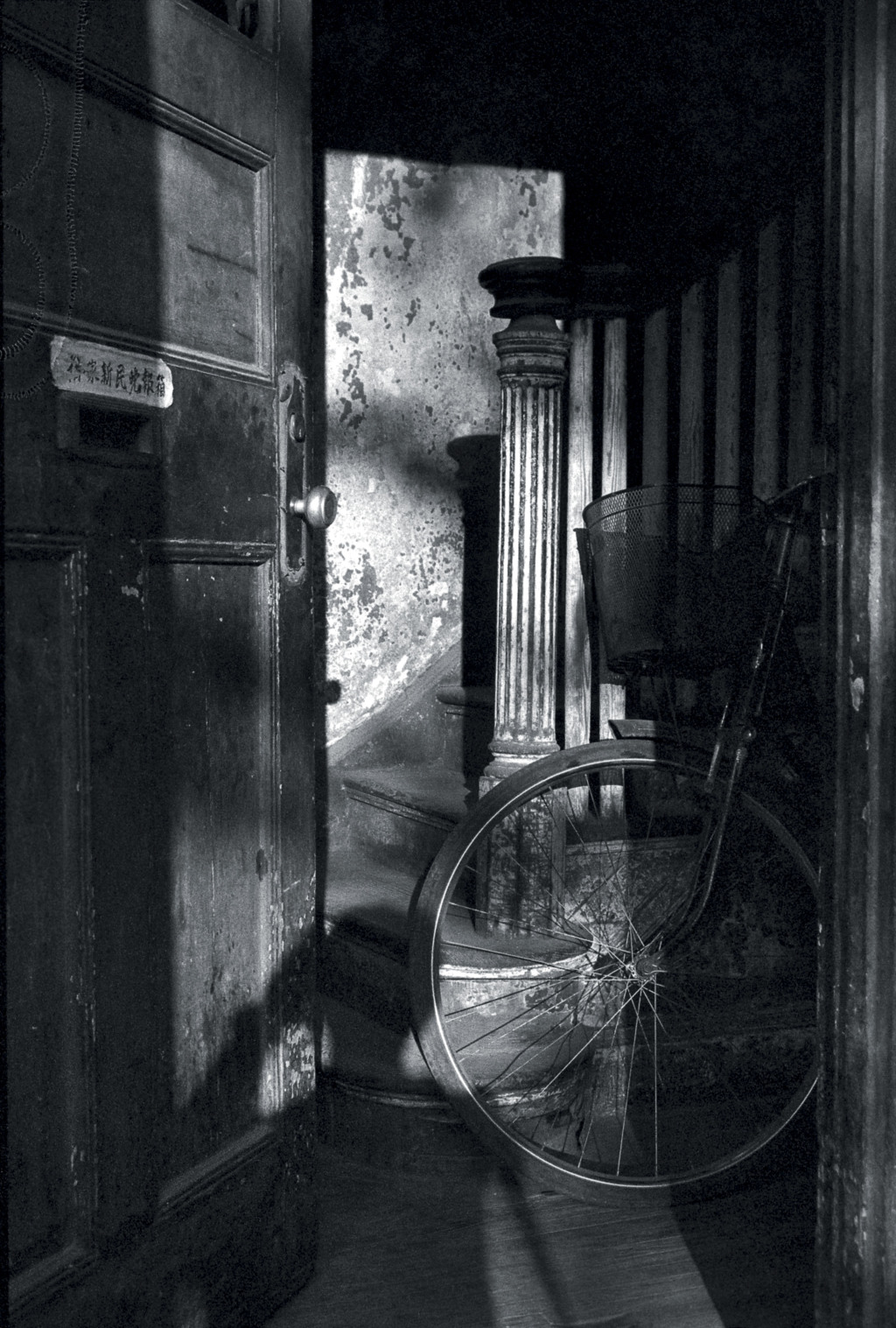

接下来我将花费一点时间说一下陆元敏在彩色摄影中的一支主线,这支主线我姑且称之为“上海质地”。所谓的“上海质地”是紧紧地与陆元敏认为有密切关系的东西,一旦出现,他将优先于其他事物被观照。“上海质地”可以是身着黑呢大衣,手戴锃亮金戒指的上海爷叔,可以是印有“上海”字样的黑色人造革包,也可以是西式栏杆的扶梯,又或是烟纸店里读报男子和他身子底下望向镜头的猫咪,露台上逗狗的女人和她身边建筑顶部山墙雕花和角落里的抽水马桶,要不就是外滩背面的一栋旧公寓后楼梯,再么是四川中路扑面而来的老大楼和阴影中的建筑工人……这些照片均指向历史语境中的那个旧上海,是伴随着摄影师一同成长、生活的事物。我以为,在这一刻,驱使陆元敏拍摄它们的动因除了拍摄本身这个动作之外,还有来自文化的自觉性在召唤他。摄影师走向它们,画家走向它们,作家也走向它们,这是上海这座城市的母题,一代代人从这里走向深处的上海。 陆元敏说,“我最喜欢张爱玲的一篇《道路以目》的文字,街上有趣的事情那可太多了!我想出门。”

今年夏天,有一日,我在电话里对陆元敏讲,多伦路那里开始动迁了,有一只壁炉要出售,壁炉样子赞了不得了,侬要一道去看看,顺便拍点照片伐?第二天,37摄氏度的天,伊顶着大太阳,准时出现在多伦路上。我望见伊一路走近,面孔手臂汗毛孔里渗出一层细密汗珠。

上海皮包。陆元敏 作品

手戴金戒指的爷叔。陆元敏 作品

扶梯上。陆元敏 作品

烟纸店。陆元敏 作品

天台上的女人和她的宠物狗。陆元敏 作品

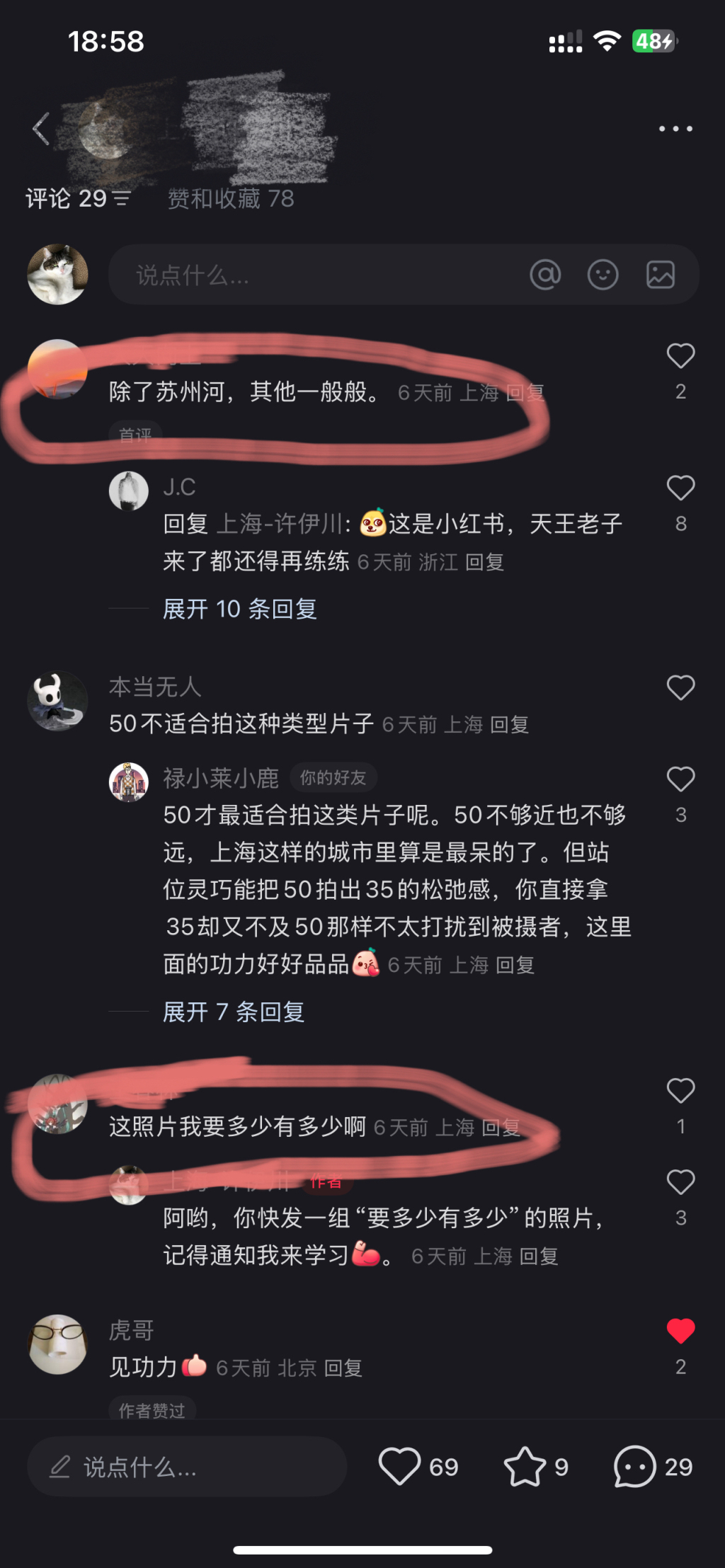

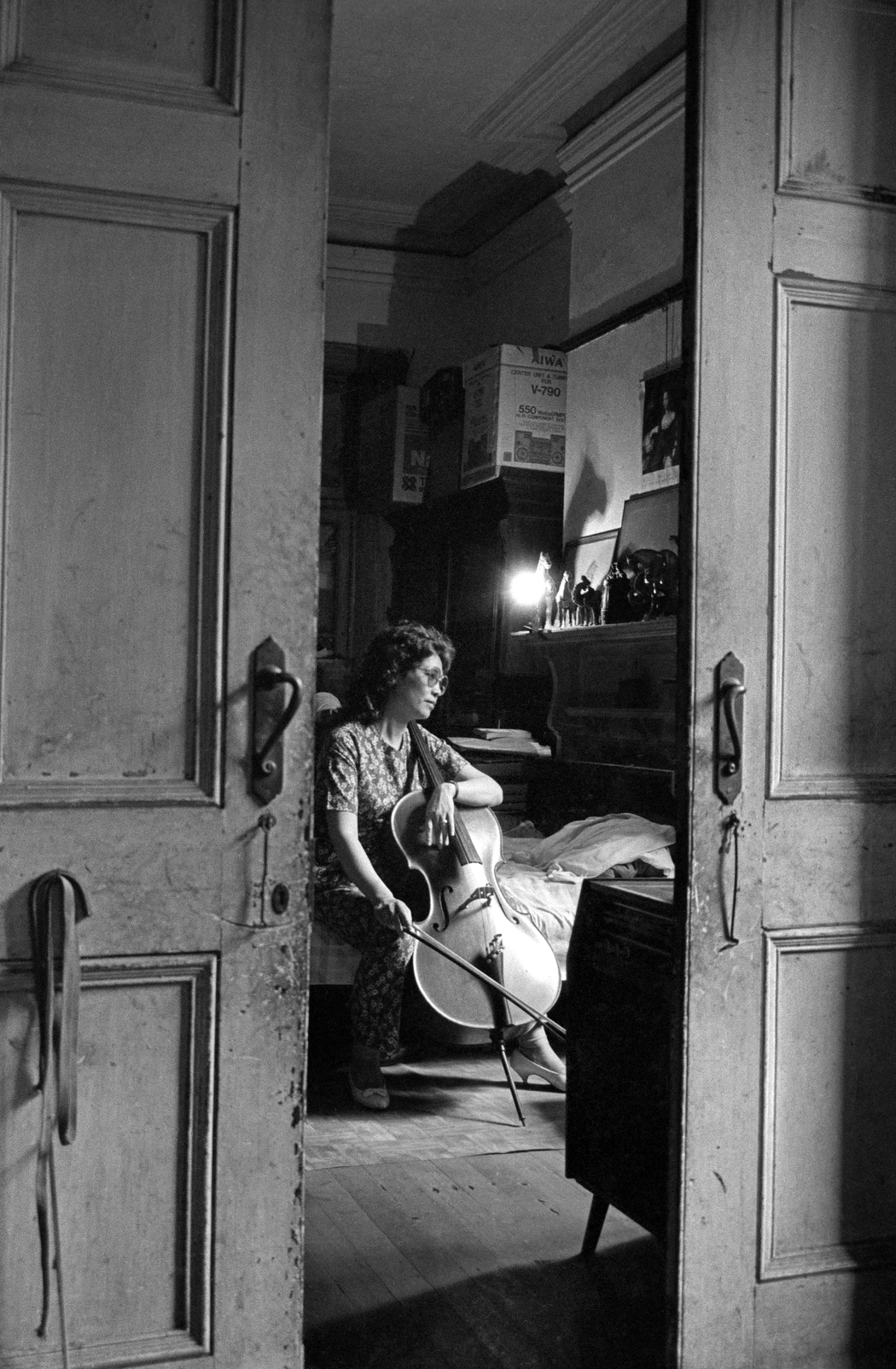

再往前,“上海质地”深度地链接了陆元敏在1990年代创作的《上海人》组照,照片里的一些人物与他本人年纪相仿,趣味相近,审美相似。在那个一年一个样,三年大变化的1990年代,这些上海人仍旧保持着固有的生活方式,至少在摄影师的镜头前是那样。陆元敏曾说,“《上海人》这些照片拍摄时间蛮短的,特别地亲切,拍的都是跟我自己相像的一群人,这群人又不是一个成功者,也不是弱势群体,就是普通的人。”他又说,“《苏州河》像是梦境,我走到那里像是走入张乐平的《三毛流浪记》中。”

倘若我们凑近看照片的话,摄影师拍摄的是一批最为典型的上海人,或者说上海的中产阶层,他们大多受到良好的教育,家境殷实,一般居住在徐汇区或者静安区的石库门、老洋房里,房间里有不少上一世遗留下来的生活物品,在陆元敏的照片里,细节里,黑白分明,又模模糊糊,恍恍惚惚,很容易将人拐入到上世纪80年代,甚至更远的1949年前。近三十幅《上海人》多在室内完成拍摄,使用自然光、三脚架,光影洇染,他们或坐或站,从容、镇定,一种体面的生活,也是人们希望的生活样子,陆元敏营造出来的氛围,仿佛出自张爱玲、王安忆、金宇澄等作家的小说里,这些统统可归结于“上海质地”。

《上海人》 陆元敏 作品

《上海人》陆元敏 作品

《苏州河》陆元敏 作品

《苏州河》陆元敏 作品

摄影评论家姜纬老师曾说,“照片里种种情景,既是摄影师个人具体生活的延伸,同时也是我们的身心所在…… 他们的面容和姿势,以及居家环境,是上海的余晖。”

余晖,是傍晚时分,天空常常会展现出迷人的色彩,这是白天的最后告别,也是黑夜来临前的温柔过渡。姜老师所说的余晖恐怕还有另一层意思。李欧梵在《上海摩登》中说,“现代性一部分显然与都市文化有关”,他强调:“中国有哪个都市可以和(巴黎、柏林、伦敦、纽约)现代大都市比拟?最明显的答案当然是上海。”上海自1843年开埠以来,物质上的丰饶是一回事,这座城市快速崛起伴随的现代性并塑造了上海人,这是又一回事。《上海人》这批照片也许是上海绝响,是摄影师在上世纪末向世纪初的一次深情回望,透过照片他不仅满足了人们的怀旧情绪,也是城市精神的内在连接。

陆元敏 作品

陆元敏 作品

展览中那些由“果冻相机”拍摄的小照片,像质低劣,高光部分往往冲出边界,晕染飞散开来,暗部细节又多丢失。陆元敏在照片中营造起来的氛围,非得我们凑近方能看清大概,这像是一场寻找城市奇妙之旅。照片的一边,是陆元敏的自述,“不知道你有没有注意到那些里弄,很有老的巴黎的质感,很有趣,但转一个巷子,出现一个银发老人在晾晒被子,明晃晃的阳光,营造了很好的氛围,我甚至在一瞬间觉得那像我的妈妈在那忙碌。”陆元敏从小生活在襄阳南路一条弄堂里,住三楼,有一排木质窗户,在窗前观景心情会很好。

《时间玩具》陆元敏 作品

去年,陈丹青先生在乌镇举办《上海赋》展览,其中有几张陆元敏的作品,放制到巨幅尺寸。他说,“陆元敏的照片里有一种温良的东西。过去百年的无数上海影像,多为外人所摄,而陆元敏摄影的目光是上海人的目光。他默默凝视的老洋房、亭子间、弄堂口、苏州河,是几代上海人旦复一旦的岁月记忆,固守、辛酸、侥幸、深沉,他所瞄准的沪上众生,个个揣着唯上海人彼此心照,而无可言说的上海密码,怔忪于上海的巨变。”后来,他邀请陆元敏夫妇前往乌镇一聚。那一日,天气酷热,二位相见甚欢。他们年龄相仿,均生于1950年代初的上海人,一顿饭的工夫,双方谈了很多,有自己的青春,有朋友同学的青春,有荒谬的过往,有温暖至今的惦记。唯独没有谈艺术。我的印象,陈先生自是善于表达的,陆老师也头一次说了很多话,记忆的阀门被打开,都是些陈年往事,芝麻小事,他们讲得津津有味,笑声朗朗。他们谈及的那些精彩与不堪,都在日常生活的枝枝节节当中。

2024年8月28日,乌镇,陆元敏(左)与陈丹青在《上海赋》的展览上。许海峰 摄影

摄影是简单的,摄影也是复杂的。复杂,是因为它的简单。摄影作为一生的热爱,重要吗?重要。其实,也不重要。“拍照就是为了纪念我的生活。”陆元敏说,“家庭相册中的照片其实是最让人感动的。”家庭相册一般只与当事人建立情感关联,较少外溢到相册之外,引发群体共情。陆元敏没有什么成功的野心,无意间,他的这些照片像城市家庭相册一般,带给我们每一次打开相册时的那份感动。

今天我们在观看陆元敏的彩色摄影时,不能将他的黑白摄影割裂当作两截来观看,他们是一体的,贯穿始终的同一性。繁花盛开,世间美好。有些东西注定会被改变,有些是一生的秉持。唯一不变的是,陆元敏的睡眠一直依赖药物,由此现实世界的缤纷异彩在他的梦里变得别样生机。梦还未醒,他一如往昔,天好拍照,天不好也想拍照。

陆元敏 作品

陆元敏 作品

陆元敏 作品

最后,我们来看看独立摄影评论家施瀚涛先生怎么解读陆元敏的作品。他说,“陆元敏用摄影重构了上海这座城市,同时为我们造了一个好梦。里面有你我的欢喜、伤感、泪水,也有遗憾以及憧憬。”施老师担心这样的表述过于抽象,不易理解。他拿出一张陆元敏拍摄的照片进行剖析,他说,“这张照片里包含了各种空间和对于当下非常具有象征意味的元素:过去的和当下的,身边的和远处的,日常的和异常的,数字的和现实的,管理的和被管理的。这些元素相互穿插叠加在一起,让人竟一时恍惚,不知身处何处。”

陆元敏 作品

昨日,遇见陆元敏和他的几位好友,不知怎的大家聊到电影,其中有人问陆元敏看过《美好的日子》这部电影吗,他说是文德斯导演的吗?电影中有一支曲子很好听,《Feeling Good》,Michael Bublé唱道:

飞鸟高翱翔,你知我心境

烈日悬碧空,你知我心境

微风轻拂过,你知我心境

这是崭新的黎明

这是全新的一天

这是我人生的新篇

而我,感觉真好

鱼儿游海中,你知我心境

江河奔入海,你知我心境

繁花开满树,你知我心境

这是崭新的黎明

这是全新的一天

这是我人生的新篇

而我,感觉真好

最后,我们回到展览主题,“上海什锦:陆元敏彩色摄影作品展”,什锦,是指由多种原料制成或多种花样拼成的食品。什锦,听上去有喜气,但那也是喧闹的底子,就像我们的生活,看完这个展览,你认为生活有什么好,陆元敏的照片有什么好?

陆元敏 作品

陆元敏 作品