涌现式、碎片化与“无叙事”:“好的”游戏叙事有什么用?

2025年的现在,对电子游戏叙事的研究已然是一门显学,早就超出了单纯对“剧情”或 “情节”的关注,电子游戏在叙事上的独特性,“好故事不如如何去讲故事”也是确论。历经线性叙事、珍珠链叙事、分支叙事、动态网状叙事、碎片化叙事直至近年来开始流行的“涌现式叙事”,名词越来越多,叙事手法越发精细,玩家对叙事也越发关切,然而这一切似乎落入了一个难以言喻的怪圈:我们依旧不知道什么样的游戏叙事是“好的”,或者说,学术研究范畴上“好”的标准,似乎无法准确地反馈在玩家口碑与游戏的商业成绩上。

这种吊诡本是玩家与游戏研究者们极力避免的。相较于敢于剥离叙事性,并依靠对叙事性的关注与否划分为艺术与商业性质的电影艺术,电子游戏在进入到发达商业阶段后,就明确了叙事性的不可或缺:玩家作为主体介入到游戏进程中必须要有一个核心的目标驱动,这是非叙事性表达难以企及的。因此,好故事和优秀的叙事必然联动玩家的个人感受,也必然直接与游戏的口碑和销量对应——然而,现实却时刻提醒我们这种逻辑的脆弱。

放眼近几年的游戏界,玩家和厂商对“叙事性”的关切已成风潮,甚至趋向过犹不及的过度关注。“涌现式”理论开始流行,在叙事上不思进取的厂商(如育碧《刺客信条》系列)也被玩家抛弃。但同时,在叙事上做出高度创新、不断提升玩家自由度、开创叙事新局面的游戏,却在国内处于较为小众的位置(如《博德之门3》《天国:拯救2》、《龙之信条2》),而国内市场上引发热潮的主流动作角色扮演游戏,则普遍进入了宫崎英高开创的“魂系”游戏的叙事模式。说的好听叫做“碎片化叙事”,实质上,却是一种对叙事性的取消策略,是一种“无叙事”——《艾尔登法环》《黑神话:悟空》《剑星》《明末:渊虚之羽》,无不如是。

《艾尔登法环》

理论与现实为何这么快就割裂了?玩家们和电子游戏研究者们各自眼中“好”的游戏叙事到底是什么样的?为何主流厂商对叙事性的高度关注,最终走向了“魂系”的取消叙事策略?这一段走向碎片化叙事、涌现式叙事乃至“无叙事”的历史,恰好也是一场关于电子游戏叙事的,机器自我学习并讲述的元叙事活剧。

“动态”“网状”叙事的不可能性

主流3A电子游戏的叙事性,首先经历了从无到有的过程,也明显受到了日本游戏产业的影响,甚至可以说,欧美主流电子游戏的叙事历程,日本游戏厂商早就亲身演示了一遍。

从PS主机时代开始,欧美游戏厂商开始改变以往仅将游戏剧情作为前期设定和“战役模式”的痼疾,并结合电影行业发达的产业优势,开始打造“电影化游戏”的概念,试图以出众的视觉表现和电影化的线性叙事来应对日本游戏“可玩性”的挑战。《神秘海域》系列的成功,塑造了一种教科书般的线性叙事模式。现在看来,线性叙事无非就是90年代深受日本游戏产业影响,大陆玩家耳熟能详的武侠角色扮演游戏模式,《仙剑奇侠传》至今还在影响国内玩家的游戏审美。但对于当时的欧美主流3A游戏来说,重剧情而不重玩法,令玩家仿佛看了一场好莱坞动作风光大片的《神秘海域》,却是难得一见的新鲜体验。

不过可以想见,“电影化游戏”的概念当时有多么震撼人心,有多么扩圈,拉拢了无数圈外人第一眼被视觉效果吸引而成为游戏玩家,现在就多么陈旧和无趣,其对游戏叙事性的探索,被死死限制在“增强互动性的电影”这一框架下。2020年《最后生还者2》被奉为电子游戏叙事的又一巅峰,然而抛开争议,《最后生还者2》所谓的“叙事突破”无非还是转换叙述视角,主观不可靠叙述,结合玩家体感的互动性,通过游戏时长达成心理认同那一套。其叙事模式的核心问题始终无法解决:即玩家无法书写自己的故事,只能按照线性流程“体验”和“扮演”,永远逃离不开小说与电影的阴影——况且大部分线性叙事的“电影化游戏”,其剧情也无非是一本起承转合金刚怒目、机械到有点蠢的好莱坞商业大片,也不再能满足玩家对叙事性的需求。

《巫师3:狂猎》

于是,日式角色扮演游戏和日式恋爱模拟游戏分别为主流电子游戏的叙事性探索给出了两个解法:珍珠链叙事(模块化叙事)和分支叙事。珍珠链叙事是角色扮演游戏的主流模式,其代表作《巫师3:狂猎》在国内被戏称为“波兰仙剑”,从这个外号也可一窥其叙事思路的来源。珍珠链叙事的游戏依旧有一条主线剧情,但会尽力弱化这条主线剧情的分量,仅将其作为叙事的线索,而将主线剧情分为各个节点,在节点之间插入内容量很大的分支剧情。这些剧情一般是由一个个互不关切的独立模块化故事所组成的(如《巫师》系列的猎魔任务),从而,玩家一路上都被链条上的珍珠宝石所吸引,但最后依旧会跟随链条走到剧情终点——珍珠链模式的精髓在于,不断迁移玩家的关注点,转换叙事视角,变换叙事节奏,从而营造出一种玩家应接不暇的“非线性叙事”幻觉,使其遗忘其主体性。

而分支叙事则是最早的文字角色扮演游戏(MUD)、恋爱模拟游戏(galgame)乃至线下跑团桌游的精神延续。相较于“珍珠链叙事”对玩家的主体性采取模糊与弱化的策略,分支叙事则是对玩家介入性和主体性的直接实现,并将其极端化地抽象为“选择”,即创造各式各样的剧情分支,让玩家自行选择体验的部分,并承担选择的结果。理论上,分支叙事是电子游戏对现实的一种抽象化模仿,玩家主体任意的选择就将以二的多次方的速度创造无限的平行世界,电子游戏的仿真性和玩家的主体性都能得到满足。

然而,在实际操作中,分支剧情游戏往往存在两个不可穿透之壁:一,无论如何选择都是有限的,平行时空和剧情分支都是有限的,玩家“全收集”也就意味着叙事趣味的丧失;二,这种“有限性”又与游戏开发成本密切相关,厂商的产能与成本无法支持真正意义上的“分支”,2,4,8,16,32,到此为止,再也没有多少厂商能够把分支数做到64及以上了:没有人愿意冒玩家因为选择而对一部分剧情完全没有体验的风险。

《巫师2》游戏场景

还是以出产《巫师》系列的波兰厂商CDPR为例,在《巫师2》中,他们做了电子游戏史上前无古人后无来者的一件奇事:制作了两个平行的、各有10个小时游戏长度的第二章。主角在游戏第一章的末尾面临一个二选一选择,这个选择导向了两个剧情、地图、游戏体验都截然不同的长达10个小时的第二章。然而,这个看似颇具胆识、也得到评论界和游戏研究界一致好评的创举也存在瑕疵:首先,无论选择哪一个第二章,游戏最终都会进入到相同的第三章和结局,也就是说,这个选择对游戏的剧情表现作用是不大的;其次,从项目管理上来看,制作一个至少占到90%的单周目玩家根本遇不到的第二章,所耗费的成本达到了整个项目的25%,这显然不是一个合理的买卖,只能说是一个行为艺术般的态度宣示罢了。于是到了《巫师3:狂猎》,所有的“选择”都变成了珍珠链上的珍珠,成为相互独立的模块化情节,选择后立刻给出结果,完成“人性博弈”的情感互动,就回归固定主线了。

当时就有人提出,如果《巫师2》的两个第二章导向了不同的结局,那么是否玩家的主体性就能被确认呢?这一看法也就是近年来被认为是游戏叙事的最高级方向:动态(网状)叙事。2010年的《辐射:新维加斯》被认为是游戏动态叙事的开局,也是巅峰。游戏的主线剧情被弱化到一个和其他故事线相同分量的平均水准,然后大量相互交错的叙事线组成了一张互相影响的“叙事网”:也就是说,玩家在这张网上做出的任何一个选择都不再只是单纯的二选一选择,而是会引发整张叙事网络共振的“蝴蝶效应”,玩家一个不经意的选择,也许会导向遥远的玩家尚未探索到的区域的一个NPC的命运。通过几何倍数的网状算法互动,动态叙事游戏可以创造一个人与人的关系网组成的仿真世界,也让剧情的分支变化超出玩家大脑同时识别的程度,从而令玩家产生高度的自由化幻觉,促使玩家作为主体进行不受限制的个体书写,讲述“自己的故事”。

理论是美好的,现实是骨感的。《辐射:新维加斯》的动态叙事网一共有72个任务,几乎每一个任务之间都存在关联,但“72”好像也就成为一个厂商创作能力的“极限”。《新维加斯》之后,后来的《辐射》系列,《赛博朋克2077》,《博德之门3》等游戏都号称要挑战“网状叙事”的极限,然而事实证明,看似非常“前沿”“未来”,具有科技感的“动态”概念,并不是依靠自动算法就可以一蹴而就的,实践经验证明,想要编织一张更大的、玩家自由行进不会被逻辑卡死无法继续的“叙事网络”,到头来还是需要大量的人工力量去编写、去协调、去测试和清除bug,难度堪比乔治·马丁写完《冰与火之歌》,变成了一项沉没成本极大的“原始”工作。于是,《赛博朋克2077》在序幕部分“动态网状”了一下后就回归了传统的珍珠链叙事,《博德之门3》将自己分为三章,把一张复杂的巨网分割为相对好处理的三张网,每一章的结束就意味着叙事网络的收束,而就算这样,哪怕《博德之门3》创下了游戏史上最令人叹为观止,再也无法复现的工作量,第三章还是力有不逮地烂尾了。

《天国:拯救2》游戏场景

到了2025年,如《天国:拯救2》、《龙之信条2》这些标榜“自由选择”“动态叙事”的作品,其实也默默地将自己降格为一种“模块化网格”,回归为一种“发光的珍珠链”,即将动态网状互动的叙事模式限制在各自独立的模块剧情之中,在一个单独的任务里,玩家有无限的选择权,也影响了一个场景里的所有角色,但完成任务后,玩家还是要回到固定的主线上来。具体的任务完成方式越发多元精妙,比如这两款游戏都有一个完成方式高达七八种的潜入城堡任务,珍珠链上的珍珠已经实现了不重样的变换光影,但本质上这依然是一条珍珠项链,想要实现理论上令玩家真切感受到一个“活着”的仿真世界的“动态”叙事,至少从现在的生产实践上是不可能的——

也许,这正是这些继续走在游戏动态叙事探索路线上的游戏目前尚算小众,不被玩家广泛接受的原因:你做得好,但这还不足以突破游戏动态叙事的技术壁垒。在彻底实现电子游戏的动态叙事之前,玩家没有陪着厂商一起做实验,接受不完美体验的义务:在自由与不自由,主体和非主体之间摇摆的矛盾体验,恐怕有时还不如没有主体。

走向涌现式叙事?

其实厂商们十多年前就已经意识到了:游戏叙事理论先行了,但实践上最大的问题在于产能跟不上。《辐射:新维加斯》的“72”同时也代表着那个叫作黑曜石的经验丰富、叙事能力高超、不好高骛远、耐得住寂寞、项目管理经验满格的创作团队。但即便团队如此优秀,依旧面对着两个难以解决的问题:一,把这样的团队投入到效率如此之低的叙事探索工作是不划算的;二,十几年过去,这一行也没有多少这样高质素的创作人才了。

当时的育碧走在创新风气之先,并不是现在死气沉沉、尾大不掉的模样,他们第一个采用了AI自动生成来解决产能问题。在游戏展览会上,他们甚至有点沾沾自喜地向玩家们展示了《刺客信条:枭雄》的自动生成街景,偌大的伦敦被地图智能系统一键生成,然而很快玩家们发现,就算外观上AI生成的建筑做到了细微的各有不同,但这些房屋的内饰结构又是完全一致的。后来,育碧还拿出了AI自动生成任务和NPC角色,在《看门狗:军团》和《刺客信条:奥德赛》中,玩家可调动的角色、可以完成的支线任务是无限的,因为它们都是AI自动生成的。这一创举得到好结果了吗?显然没有——这个点子,创造过《上古卷轴5》这一动态开放世界的贝塞斯达也用了,在《辐射4》里,这套系统为玩家制造了一场永远做不完AI生成的阵营支线任务的噩梦,“将军,十松庄的马桶又又又堵了”成为网络meme的同时,也基本宣告早期试图用AI解决产能问题路线的失败。后来,育碧不得不再次回头,试图用自己的人工力量去填满它辽阔的开放世界,然而无论育碧有多少员工,其团队有多么庞大冗杂,也无力实现这么巨大的开放世界的真正动态化,直至《刺客信条:影》竭尽全力还是被玩家唾弃,公司走向存亡之秋。

但实际上,当时的育碧可能只是过于超前了一些,当时AI和机器学习的能力,还不足以实现如今的一个叙事新概念:涌现式叙事。美国学者Henry Jenkins提出了这一定义,他指出涌现叙事不是提前写作或者编程制作的,而是在玩家的游玩过程中逐渐形成的,是由提前设定好的设定与机制自动生成的。创作者创造世界、环境、人物、性格乃至世界的基本运转逻辑(如经济层面的物质交换逻辑,或魔法层面的法力天梯逻辑),然后任由机器学习,让AI来创造故事。

知乎用户alpacasKing提了一个有意思的比喻,即涌现叙事就像乐高玩具的说明书,一个乐高游艇套组,刚打开只是几包装着零件的分装袋,本身没有叙事性,但因为其零件里存在人仔、方向盘与游艇的动力结构,自然在拼搭过程中产生了游艇航行的叙事性,这个叙事性首先源自套组中给出的零件,其次源自拼搭零件的过程,整个叙事性是从过程中“涌现”出来的。于是,又如Henry Jenkins所言,涌现叙事是最像现实世界的,它什么都有可能发生,也更有可能走向混乱无序。

在游戏叙事的框架中,涌现式叙事显然无法完全被必然要有一个情节结局的主流3A游戏套用,但其显然可以作为剧本创作前的实验和情节演练。同时,在模拟游戏中,涌现式叙事已经成为一个基本的底层逻辑,类似《十字军之王》《模拟人生》《环世界》《骑马与砍杀》的游戏系统都可以说是涌现式的,而像《KENSHI》这种只设定世界、环境和人物成长路线,其他的故事均由玩家自由书写的例子,几乎彻底解决了玩家发挥主体性的难题,是玩家个人创造力最好的直观展现,具有才华的玩家所书写的个人传奇,更是已经成为游戏直播行业节目效果的明珠。

《KENSHI》游戏界面

那么,这个问题真的解决了吗?假设,把《KENSHI》做成画面精美的主流3A游戏,会有超高的销量吗?玩家自由书写,充分发挥主体性的游戏,是否就是未来游戏叙事的前沿了呢?难说。《KENSHI》在直播平台广受追捧,本质还是源于优秀的游戏up主的编剧与造梗能力,而并不反映在游戏的销量上,如上的讨论都忽略了一个问题:玩家要的是“好的叙事”,怎么到头来变成了“我来自己写故事”?换句话说,如果我能写,我要你干什么?研究来研究去,游戏叙事的讨论,怎么变成了“笔给你,你来写”?

走向“碎片化”的“无叙事”

根本上,若把“涌现式叙事”视为游戏叙事发展的一剂良方,那么一旦将玩家和创作者之间的关系纳入考虑,我们就能看到一种内在的矛盾:涌现式叙事本质是为了减轻创作者的负担而产生的,它看似体现了玩家对主体性和互动的追求,却从来没有“给玩家更多”的动机。换句话说,它并不能让玩家真正在游戏中体味到人性,相反则是体验到了更多的机械性。如果说曾经育碧和贝塞斯达用AI生成任务的失败,在于粗陋的AI对游戏机制的理解过于浅薄,那么现在涌现式叙事的问题就是AI理解得“太好”了,太“现实”了,以至于没有真正意义上与现实相“陌生”的戏剧化可言,这又是走得过远,与玩家的叙事性需求相悖的。

《只狼》游戏画面

那么有人会说,“涌现式叙事”做得好的关键,就在于对玩家“自主性”的平衡,既要赋予玩家部分的自主性,却又要控制好玩家自主的限度,在玩家不希望自主、希望得到明确指引的地方做好涌现与生成,达成一种对玩家理性和情绪的“操控”——

太对了,于是我们又得回头望向一个日本人,望向这个叫宫崎英高的制作人和他的“魂”系列。提到以《黑暗之魂》开始的“魂”系列,我们往往会提到另一个名词叫作“碎片化叙事”,而实际上,这种碎片化叙事,恰好就是一种对玩家的控制非常合理的“涌现式叙事”。在“魂”系列的世界里,只存在一个充满敌人的世界,确定好的战斗机制和玩家始终“不死”、会在复活点复活的设定,于是从玩家选择初始职业进入这一世界开始,故事才随着玩家的脚步开始“涌现”,每个人的体验都几乎是不同的。

玩家会因为有过度的自主性而不知所措吗?完全不会。一个非常反常识、细想又非常反人类的“魂系”设置是,尽管游戏看似有几十个可供自由探索的地图,有无数可以自由选择的武器和战斗打法,但是游戏的90%时间里,你本质都走在一条固定的线路上,一条纯粹到极致的固定线路上,线性到不能再线性了。怎么形容呢?比如地图看似是一座宏伟精致的哥特式大教堂,每个房间都设计精巧,有可探索的道具和剧情,但却是事先设定好了一条蜿蜒曲折、绕来绕去、从小门进从大门出的固定路线,你除了向前和回头没有任何选择可言——可怕的是,因为你对面前的敌人、地图设计的恶意、环境里不断出现的叙事线索应接不暇,太好玩了,我们沉迷其中不可自拔,根本意识不到你只是在走“一本道”!“魂系”游戏的惊人之处在于,明明客观意义上这个游戏主角的行为完全是不自由的,但是游戏采用的涌现式机制却让玩家始终觉得自己是自由的,“新”的东西不断地迎面而来,新的地图,新的敌人,新的故事不断被我解锁,玩家完美进入到不被现实所影响的“心流”中,在无限的限制中,却获得了灵魂和精神上的自由。

要是分析游戏的叙事线索,如果说《巫师3:狂猎》这样的游戏是“珍珠手链”,那么魂系游戏粗看来,几乎就是一条没有任何有价值的镶嵌的纯手串,这条链子上确实一路都有“碎片”化的宝石镶嵌,但没有一个镶嵌是达到“珍珠”水平的,都只是系统“涌现”出来的现实发生,它真实,但也没有什么太大的光彩。有的玩家,所谓的“魂学家”,把这些宝石的碎片一路收集起来放在一起,好像串联起了一个故事,打磨出了一颗珍珠,但这一颗珍珠说到底也只是“一颗”珍珠,其所带来的叙事力量也不过是电子游戏中常见的——三部《黑暗之魂》,《艾尔登法环》,细究起来,也无非是一个鼎盛的帝国因为家族分裂、权力争夺而毁于一旦的经典故事罢了,玩家投入的情感,也大多是面对无人废墟的经典“怀古”之情,“芳草萋萋鹦鹉洲”,“晋代衣冠成古丘”。

永恒,史诗感,有后劲,但也并不“新”。相比套路化的剧情,更有叙事震撼力的,其实是玩家收集碎片的艰辛、和将碎片最终融合在一起变成一个完整的故事这一行为本身。

但是,关键在于,这种玩家的自主性完全来自玩家,游戏本身并不会引导玩家这样做,于是这反而是一个令玩家舒适自如、不被“说教”的叙事氛围。也就是说,“魂系”创造的,是一个“可以不讲故事”的氛围:你如果想要一个故事,你可以自己去找,“碎片化叙事”保证了你找到的结果至少不算差,包括你寻找故事的过程本身也是一个好故事;而如果你并不完全要一个故事,只是想娱乐,那么“魂系”游戏可以做到我不讲故事!是的,玩家可以啥都不知道一路杀到底,与怪物战斗和在地图中与机关暗坑斗智斗勇,就足够好玩了,谁还在意故事呢?我被一个强大到变态的敌人砍死,我掉入一个搞笑的地图陷阱,我打开其他玩家的死亡痕迹看到一个人的死法特别好笑,这本身就足够满足玩家在游戏中对“叙事”的需要了,玩家已经不需要其他繁复的情节叙事,来作为游戏过程中的累赘了。

是的,说到底,“魂系”是一个游戏叙事发展进程中釜底抽薪的“后现代”存在:在大家都在呼唤“好故事”的时候,呼唤一个好的游戏叙事能利用电子游戏独特的互动性和玩家的主体性让玩家获得更好的叙事体验的时候,“魂系”提了一个本质的问题:好故事和好的叙事到底是为了什么?探索新的叙事模式、增强玩家的主体性是为了什么?

是让现在的玩家觉得好玩。

是让现在的玩家获取一种不费力的“自由”幻觉。

此时,不能给予玩家真的自由,不能让他们背上责任,不能真的让他们思考,不能把游戏变成做题。至少,在如今的2025年,面对现在的玩家,不能这样。

不少游戏创作者和研究者,对“好故事”和“好的叙事”所存在的,恐怕是一种本体论上的坚持,是为了有好的叙事去追求好的叙事,而实际上在电子游戏产业实操上,“好的叙事”依旧是功能性的,目的是要让游戏更好玩。那么,动态网状叙事那么难做,“涌现式叙事”还那么不成熟,为什么还要去撞这个南墙,走这个死胡同呢?此时,“魂系”的优势就显露出来了,一个有点荒谬,但又非常现实的答案被给出了:“无叙事”,成为了几十年电子游戏叙事探索的最后答案——既然那么多叙事的尝试都不能让游戏变得更好玩,那么干脆就不走叙事这条路了吧?给玩家他们需要的直给的情绪,迅速的反馈,“自由”的幻觉,宫崎英高早就来到了对岸,现在只是我们跟上的时候了。

某种意义上,短剧、《哪吒》、“赢学”和“魂系”游戏的“无叙事”,都仿佛是时代精神的剪影,细究起来,从伦理上来看是殊为可疑的。那是一声声绝望、艰难但又孤注一掷的高呼,呼吁一种强大的力量前来保护,形成一种协议,让渡部分自由之后,换取躲进小楼成一统的自由——在“魂系”游戏的世界里,主角看不见未来,只看见过往辉煌黄金时代的废墟;主角顺着造物者规划的线性路线不假思索地一路前进,因为据说路线的终点,是那个黄金时代的复活。

相关文章

新城市志丨中国数据产业“亮家底”:算力规模全球第二

特朗普称将对半导体征收关税,15日美股芯片类股普跌

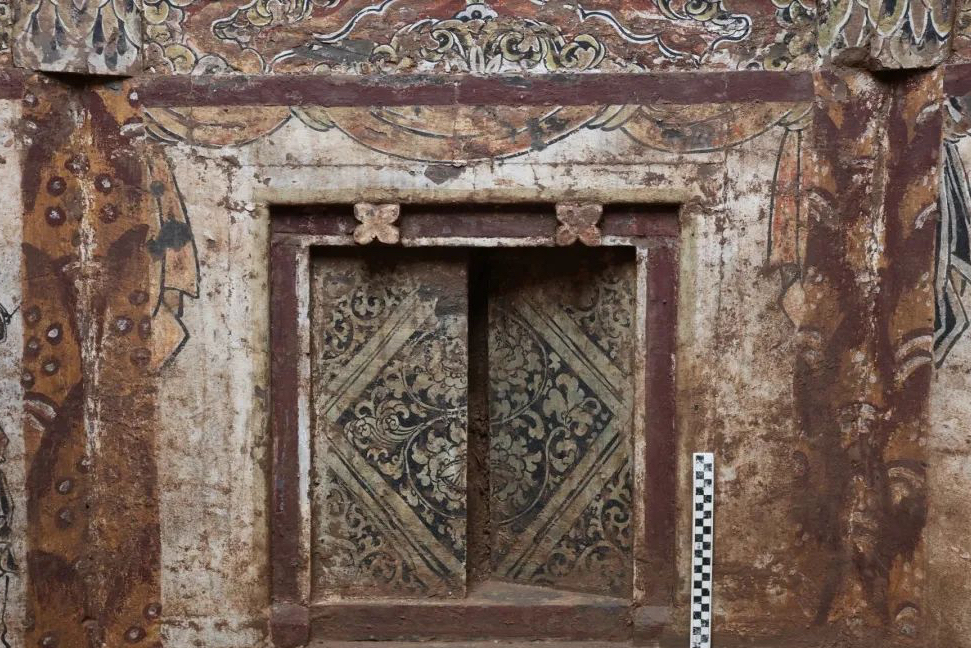

深藏地下八百年,金代壁画重见天日

上海书展的艺术图书:有家藏小物,也有大敦煌与芥子园

首届全国青少年田径运动会观察:青训模式创新,体教共同育才

新剧|《我们的河山》今晚央一开播,毛卫宁执导

博物馆不眠夜第五晚,谁在深夜看展?

上海国际木偶艺术周9月启幕,带来10国12台精品偶戏剧目

日月谭天丨民调崩盘!赖清德倒行逆施遭岛内民意唾弃

美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围

“浙BA”参赛队名单中为何出现了7位设区市副市长?

二战期间,英国的食品安全计划

不知人间是何世:陈存仁的“孤岛”见闻

直面历史,赢得尊重:日本“中归联”原会长富永正三对战争责任的思考

上海社科新人访谈录|赵思渊:在长历史过程中理解中国社会的经济韧性

张朋兵评《诗经学的现代转型》|《诗经》何以“现代”?

上海社科新人访谈录|李腾:有紧迫感,但不要太有焦灼感

特朗普:暂时收回对俄“严重后果”威胁

山西省林草局长袁同锁转任省绿化委主持日常工作的副主任(正厅长级)

访谈直播预告|葛剑雄:地理环境与中华文明

- 炮制热点误导舆论,辟谣止谣共护清朗——中国互联网联合辟谣平台2025年3月辟谣榜综述

- 国家统计局:要大力提振消费,也要大力促进消费能力的提升

- 广西京族人的“高跷捞虾”:以前老辈个个都会,现在展演收入赶得上真捕鱼

- 4个“首”,江西这场大会将引爆“诗和远方”

- 梅宏院士:数实共生将改写社会经济运行规则

- 绿城中国5.39亿元竞得浙江台州住宅用地,刷新板块单价纪录

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯