马上评︱“掏鸟蛋”课程为何应该取消

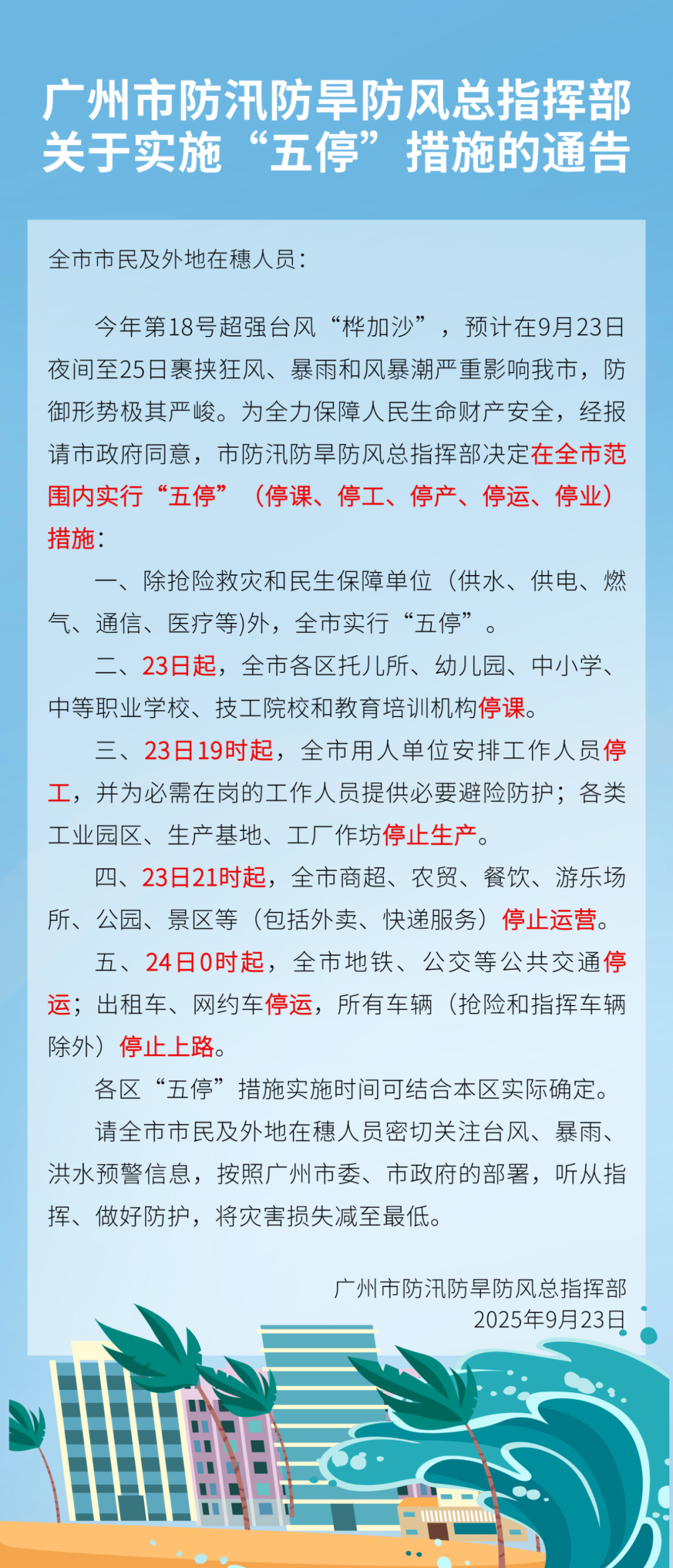

近日,华南植物园通过官方微信公众号发布假期“青少年现代攀树”独立营活动预告,其中的“掏鸟蛋”课程内容引发公众关注与讨论。尽管活动说明中强调所使用的并非真实自然鸟巢与鸟蛋,但该课程仍引发争议。

公众号推文截图

“小时候不都干过吗,现在又不让人干了?”围绕“掏鸟蛋”课程,形成了两种截然不同的声音。

记得杨振宁教授曾有过哲学与科学主要是人与自然关系的观点。杨振宁认为,做学问、人生观的最终极目的,都是要了解人与自然的关系,以及在这样的关系中如何自处。回到对“掏鸟蛋”的不同看法,说到到底就是一个人与自然如何相处的话题。

不能说植物园推出“掏鸟蛋”课程,是违反了相关法律。虽然,我国野生动物保护法明确将鸟蛋纳入保护范畴,即便是“三有动物”的蛋,擅自掏取也可能违法;此前多次出现因掏鸟蛋被行政处罚甚至追究刑事责任的案例。而“掏鸟蛋”课程设计初衷,也许是有着“让小孩与自然亲近”的想法,况且使用的并非真实的鸟巢与鸟蛋。

但是,随着人类对大自然保护必要性的认知不断提升,“掏鸟蛋”的行为已经不合时宜。正如反对者则指出,这种以“体验”为名的行为,实则是对野生动物栖息地的一种干扰,不仅暗藏法律风险,更传递了错误的生态观念。

此次“掏鸟蛋”相关课程是由华南植物园官方账号发布,名义上是“自然教育”,既然是教育,就必然会传递一定的教育理念。哪怕在课程中,让青少年爬树掏的是假鸟巢与假鸟蛋,也无异于向孩子传递了一种信号:树上的“鸟蛋”是可以掏的,可以从中得到快乐。

对人与自然的关系,现代教育都倡导从“征服自然”转向“敬畏生命”,从“单向索取”转向“双向守护”,让人与自然、与野生动物和谐共处。现代自然教育的核心是培养生命敬畏感。类似的“掏鸟蛋”课程,与“不打扰生命”的自然教育共识相悖,易误导孩子忽视生态平衡的重要性。

媒体检索发现,市面上有不少自然研学机构和幼儿园都有开设类似的“掏鸟蛋”课程。有专家认为,“很多机构只是打着这个旗号做活动,但生态观是缺失的。”有的活动主办者是为了迎合市场,制造噱头吸引报名。这也提醒有关方面,要加强此类自然教育课程的内容审核。

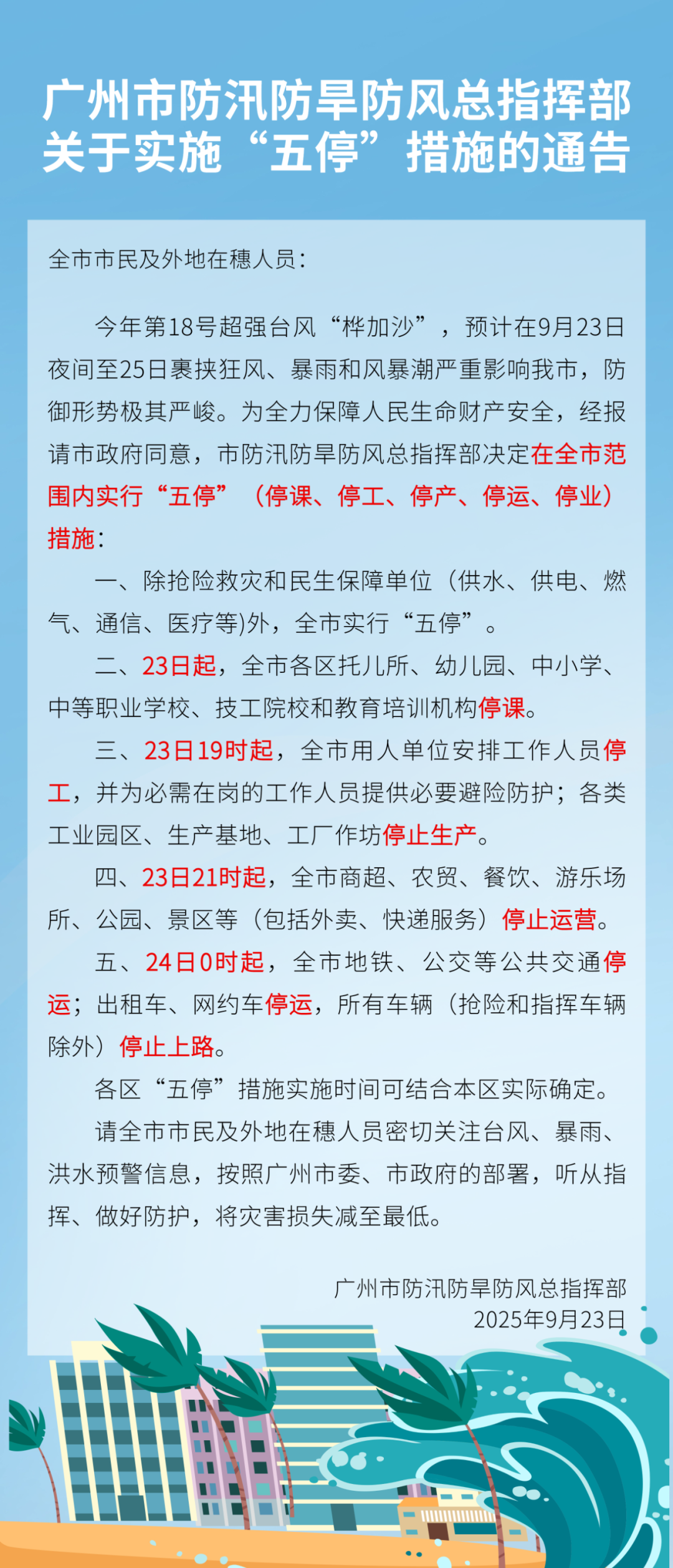

华南植物园一工作人员称,因课程发布后,关于“掏鸟蛋”的部分争议比较大,该课程已经取消。这是一种知错就改、从善如流的态度。

近年来,关于野生动物该不该投喂,闹市区的夜鹭“拉屎扰民”怎么办,演员李现“打鸟”(指拍摄鸟类),都曾引发热议。公众对类似的新闻保持关注并非一件坏事,它可以通过讨论和辨析,传播生态理念,凝聚更多“如何与自然正确相处”的共识。