面对非专业人士,科学家该如何提供建议

【编者按】史蒂芬·库宁(Steven E. Koonin)曾是美国加州理工学院的理论物理学教授、教务长,他在物理学、天体物理学、科学计算、能源技术和政策以及气候科学领域发表了200多篇同行评议的论文。他是一位对气候科学持怀疑态度的科学家,或者说,至少对很多所谓“气候科学”的内容持怀疑态度。这当然会让人认为他是又一个古怪的保守派,但事实并非如此,他曾在奥巴马政府担任能源部副部长。库宁在其2021年出版的科普书籍《悬而未决:气候变化的事实和迷思》中认为,气候科学存在大量不确定性,媒体和政策制定者对气候变化影响的理解与实际数据之间存在巨大差距,人们应研究更多适应性措施而非仅仅依赖彻底的能源转型。该书出版后引起美国气候科学界的强烈反击,库宁也被攻击“为气候否定者们输送了弹药”。本文是《悬而未决:气候变化的事实和迷思》([美] 史蒂芬·库宁著,王乔琦译,上海译文出版社2025年4月版)的结语部分。经上海译文出版社授权刊发。标题为编者所加。

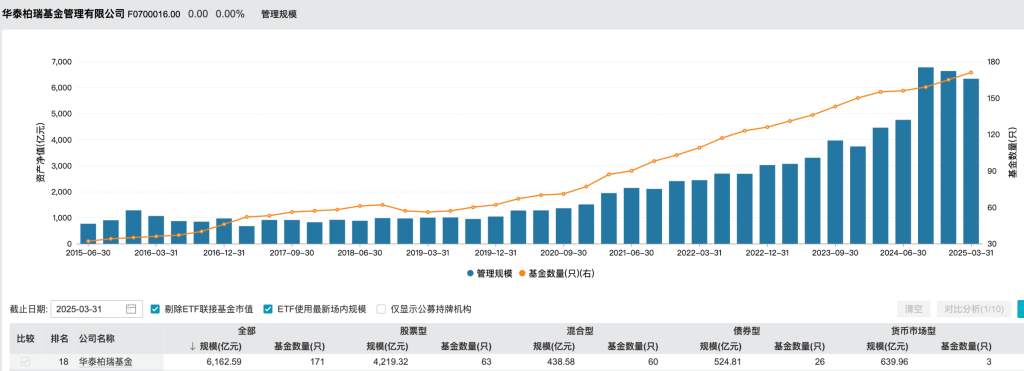

《悬而未决:气候变化的事实和迷思》,[美] 史蒂芬·库宁著,王乔琦译,上海译文出版社2025年4月版,285页,45.00元

撰写这本书其实也是一个收集并综合我过去15年在气候与能源方面探索经历的机会。在这场旅途中,我起初认为,我们正处在一场将地球从气候灾难中解救出来的竞赛中。此后,我逐渐变成了一个公开批评气候科学呈现方式的人。另外,在整个过程中,我始终带着学生和策略家的心态,不断寻求学习更多气候知识的机会,并且关注能源体系要如何转型才能满足人类社会不断变化的需要。

这场探索之旅涉及的课题之多,令我印象深刻。据我所知,没有多少(大概率是压根没有)其他讨论将5000万年前的微化石组成同电网管理联系起来。我们对气候的了解程度(或者说不了解程度)同样令我印象深刻。气候知识上的巨大缺口及其表明的气候系统复杂性则让我感到有些惊讶。另外,这一领域中的大多数研究人员对研究课题的重视也让我印象深刻。气候在变化,人类逃不了干系,但我们的全球能源需求也在增长。我们必须警觉这对未来意味着什么。

然而,这一路上我也感受到了失望。首先是因为部分气候科学家——在媒体和政客的怂恿下——竟然愿意歪曲科学内容。其次是因为其他许多科学家也默许了这些错误表述。公众应该得到更好的东西。在涉及我们对气候变化的已知与未知时,他们严重误导了非专业人士,从而剥夺了政府、产业和个人在充分知情的情况下决定如何应对气候变化的权利。

公众(包括媒体在内)理解评估报告真实内容的难度之大也同样令我惊讶。过去6年里,我在报纸上写了不少评论文章,但也很难弥补这一点——更何况,我那些评论文章在长度、技术、形式(连图都不能放!)上都受到限制。这本书让我得以讲述一个更丰富且能提供更多信息的故事。

经常有人问我“你的要点是什么?”或者“你会在电梯讲话中说什么?”,我的回答通常会是“气候与能源是复杂而微妙的课题。简单描述‘问题’或推定的‘解决方案’并不会产生明智的选择”之类的。如果同路人愿意陪我多坐一会儿电梯,我们还会作进一步讨论——结束时,我总是会敦促他们不要轻易相信我的话,要自己多仔细看看数据和评估报告原文。

我最大的愿望是政策制定者、记者和广大公众能在阅读本书时发现一些惊喜,然后找到科学家,对他们说“我在评估报告中核查了那个叫库宁的家伙提到的一些事情——他是对的。可我为什么之前没听说过这些?还有什么是你们没告诉我的?”之类的话。这可能会引出许多尴尬的对话,但说到底,这样的对话重要且必要。

我特意用一种描述性的,而不是规范性的方式撰写这本书:我给出事实,给出事实所暗示内容的确定性与不确定性,给出应对气候变化的诸多选项。这才是科学家在给非专业人士提建议时应有的立场——无论这些非专业人士是其他学科的科学家,是公众,还是政府或产业界的政策制定者,也无论讨论的主题是气候与能源、核恐怖主义,还是人类基因组计划。不过,虽然负责任的科学家会谨慎地区分“应该”问题、“可以”问题和“会”的问题,但每个人都难免有自己的立场和看法。另外也经常有人问我“那么你认为我们面对气候现状应该做点什么?”,我觉得我有义务回应这个问题,尤其是考虑到我现在已经把各种事实罗列了出来。

首先,我们可以持续且高质量地观测气候系统(大气、海洋、冰冻圈和生态圈)。如果我们希望了解地球气候现在的情况,正如何受到人为和自然因素的影响,以及未来会发生何种变化,这都是至关重要的。我们已经看到,人为因素导致的气候变化程度较小、不易察觉,而且已经持续了几十年,因此,即便要面对各色机构和资金支持的不断变化,持续且精准的观测也是必要的。

我们还需要更好地理解我们建构的那些极其复杂的气候模型。现有模型给出了各种排放情境下的模拟结果,它们其实并不能提供多少有用信息,但我们已经为此投入了大量精力。现在的问题是:为什么气候模型仍无法描述最近这些年的气候状况,对未来气候的预测结果为什么又是如此不确定?要是能把精力和资源投入这些问题的研究上,结果应该会好得多。总之,我们应该有更多的思考,少做些徒劳的计算。

我们需要推进气候科学本身,这要从真诚、公开的讨论开始,这种讨论应当超越口号和论战,也应当免于被指控为阴谋。科学家应该欢迎辩论、挑战和澄清事实的机会。科学从质疑开始:如果我们坚持认为所有问题都已解决,那就很难鼓励开展新的研究。实际上,正如我在本书中展示的,仍有许多重要甚至是关键的气候问题悬而未决。真相是:真正的科学永远不会完全确定——这正是我们取得进步的方式,科学的全部意义正在于此。我们要不断深化认识,不要只是重复正统说法。

要想推进气候科学发展,还需要有意识地让其他领域的科学家也加入气候研究。气候科学的数据很丰富,获取也不难,从科学角度上说,气候科学的问题很有趣且对社会很重要。引入气候领域外那些有统计学或计算机模拟专长的科学家可以对气候学家目前的视角构成补充。

我们在传播气候科学方面也应该做得更好。社会决策必须在充分了解现有气候科学知识确定性和不确定性的前提下,才能面对成本和弊端,平衡相应的风险和收益。公众应当看到完整、透明且中立的评估报告。我在第十一章中介绍的红队机制会是对气候科学评估过程的良好补充。这种机制在其他那些重要且复杂的国家事务上已被证明是有效的。第一次红队审查可以让关心气候的公众严格审查计划于2021年7月颁布的联合国AR6报告,或是美国政府计划于2023年发布的下一次美国全国气候评估报告。审查重点可以是我在本书中提出的问题或已识别出的错误表述。这些即将发布的报告会如何处理最新一代气候模型的失败?他们会不会提到(先不说强调)飓风灾害并没有呈现长期变化趋势,或者全球变暖3℃(远高于巴黎协定的目标)对经济的预计净冲击其实很小?我认为完全有必要对评估报告做此类严格审查,尤其是考虑到拜登政府正呼吁在气候与能源领域投入大约2万亿美元。

与此同时,我们还要降低气候报道中的歇斯底里情绪。记者自身也需要帮助才能更好地理解他们所接触的材料。公众则需要一些工具,从而让他们能更批判地看待关于气候(其他许多话题也同样如此)的媒体报道。

追求“容易”实现的减排也同样有意义,其中最明显的是阻止甲烷泄漏。在天然气的生产和分配系统中总会有百分之几的甲烷逸出。这是实打实的金钱损失,因而阻止甲烷泄漏有经济上的动力(这通常比气候问题更能激励生产方)。氯氟烃和含氢氯氟烃(用作冰箱制冷剂和阻燃剂)等大家相对听闻较少的温室气体也可以在不对人类社会造成太大冲击的前提下实现减排。(遗憾的是,这对人类影响的降低效果也同样轻微。)

另一个唾手可得的果实是提高成本效益以促进减排,尤其是当这么做还有附带好处时。举例来说,先进的燃煤发电厂采用汽化煤炭比直接燃烧对当地污染更少,效率也更高。另外,对车辆来说,更省油的发动机或向混合动力和电动汽车的转变,既能减少当地化学污染和噪声污染,又可以通过降低对波动剧烈的全球石油市场的依赖,增强能源安全。

第三个“容易”实现的减排操作是进一步研究并发展低排放技术。成本和可靠性是判断这类新技术是否可行的主要因素,应该把关注点放在能克服这些障碍的技术进展上。小型模块化裂变反应堆,改进型太阳能技术,以及从长远来看的核聚变技术,这些都是大有前途的研究领域,研究如何在电网上经济地储存大量电力也同样如此。在各个层面开发和部署更高效、成本效益更高的终端技术是双赢策略,从建筑通风系统到家用电器,就像过去几十年间照明技术的应用一样。特别有望成功的是在交通运输和建筑作业中应用基于信息的方法——比如推荐更高效的行驶路线或更好地监测和控制发动机性能,还有自动调低或调高无人房间的温度。

我们还需要就政府在这些努力中应当扮演的角色展开坦率的对话(给予研发何种支持力度,如何及在多大程度上鼓励新技术的部署)。我在能源部的工作之一就是推动国会、行政部门和私人部门之间的对话。我希望这类讨论能很快重启。至少在美国,在过去几十年里,政府在能源体系转型过程中应当扮演的角色一直是政治争议的焦点。

我个人不太看好“强制和紧急”脱碳措施,无论具体方式是碳定价还是强制监管。如果我们真的想在2075年(只是举个例子)前实现消除全球净碳排放的目标,需要做出的改变大到惊人。相较之下,人类影响气候产生的冲击不确定性太高(而且很可能很小)。另外,在我看来,缓解措施的诸多能确定的弊端要超过它们不确定的好处:全世界生活在贫困之中的人都需要越来越多负担得起的可靠能源,就目前的情况来说,大范围应用可再生能源或裂变技术要么太贵,要么不可靠,要么二者兼而有之。我会等到科学变得更加确定之后——也就是说,等到我们能更好确定气候究竟会对人类影响作何回应的时候,或者,如果无法做到这一点,等到我们在价值取向上达成共识或是等到零碳排放技术变得更加可行——再去着手实施项目,比如通过征税或者排放管制让温室气体消失,或从大气中捕捉并储存大量二氧化碳。

我认为,减少二氧化碳排放的社会与技术障碍使得人类对气候的影响在本世纪不太可能稳定下来,更不用说减少了。如果未来人类影响的后果变得比现在更加明显、更加严重,那么,成本与收益之间的平衡当然要做相应改变,人类社会也应该要随之改变。不过,我认为这种情况不会很快发生。

主张在更好地认识气候变化原因,以及未来将如何变化之前仅采取低风险的改变措施,是一种有些人称为“优柔寡断”的立场,但我更喜欢称这样的立场为“现实”“谨慎”。我尊重其他人可能得出的不同结论,也同样希望他们能尊重我的。只有当我们意识到这两种观点之间的差异说到底是来自价值观而不是科学,才可能解决分歧。

另一种谨慎的措施则是更积极地推行适应策略。这种策略完全可以奏效。正如我在上一章中所说,如今,人类生活在从热带到北极的各种不同气候中,并且已经成功适应了许多气候变化,其中包括大约400年前相对较近的小冰期。有效的适应可以把可靠的区域气候的变化预测,与评价各种适应策略成本和收益的框架结合起来。如前文所述,我们距实现上述两个目标中的任何一个都还有很长的路要走。因此,目前的最佳策略是推动发展中国家的经济发展,让他们建立各种强大的机构,以提高其适应气候变化的能力(同时也能提高他们做其他具有积极意义的事情的能力)。

最后,万一全球气候严重恶化——不论出于何种原因——人类最好能知道刻意干预气候系统(地球工程)究竟是不是一种可行策略。因此,研究我在上一章中提到的那些地球工程选项是一种谨慎的行为,并且正如我强调的,密切监测地球系统正是此类研究的第一步。无论如何,这些研究项目总能提高我们对气候系统的认识。

总之,我认为我们应该做的是:首先恢复科学在气候与能源领域给社会提供决策建议时的诚信——我们得从所谓的“科学”回到科学本身。接着,无论地球的未来如何,我们都应该采取最有可能为人类社会带来积极结果的措施。正如拜登总统在就职演说中所呼吁的:“我们必须拒绝那种事实本身被操控,甚至被捏造出来的文化。”