党旗下的青春|秦新裕:“我们宗旨就是一切为了病人”

【编者按】

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动党的创新理论入脑入心入行,上海市委宣传部机关团委、市科技团工委、市卫生健康委团委持续推进第四期“党旗下的青春”初心寻访。

活动组织青年走访上海科技、卫生、宣传思想文化战线的老党员、老干部、老专家,在跨越年代的对话中感悟初心,从前辈的峥嵘故事里汲取力量,脚踏实地、善作善成,坚定不移听党话、跟党走,共同奏响“青春心向党、一起向未来”的奋进乐章。

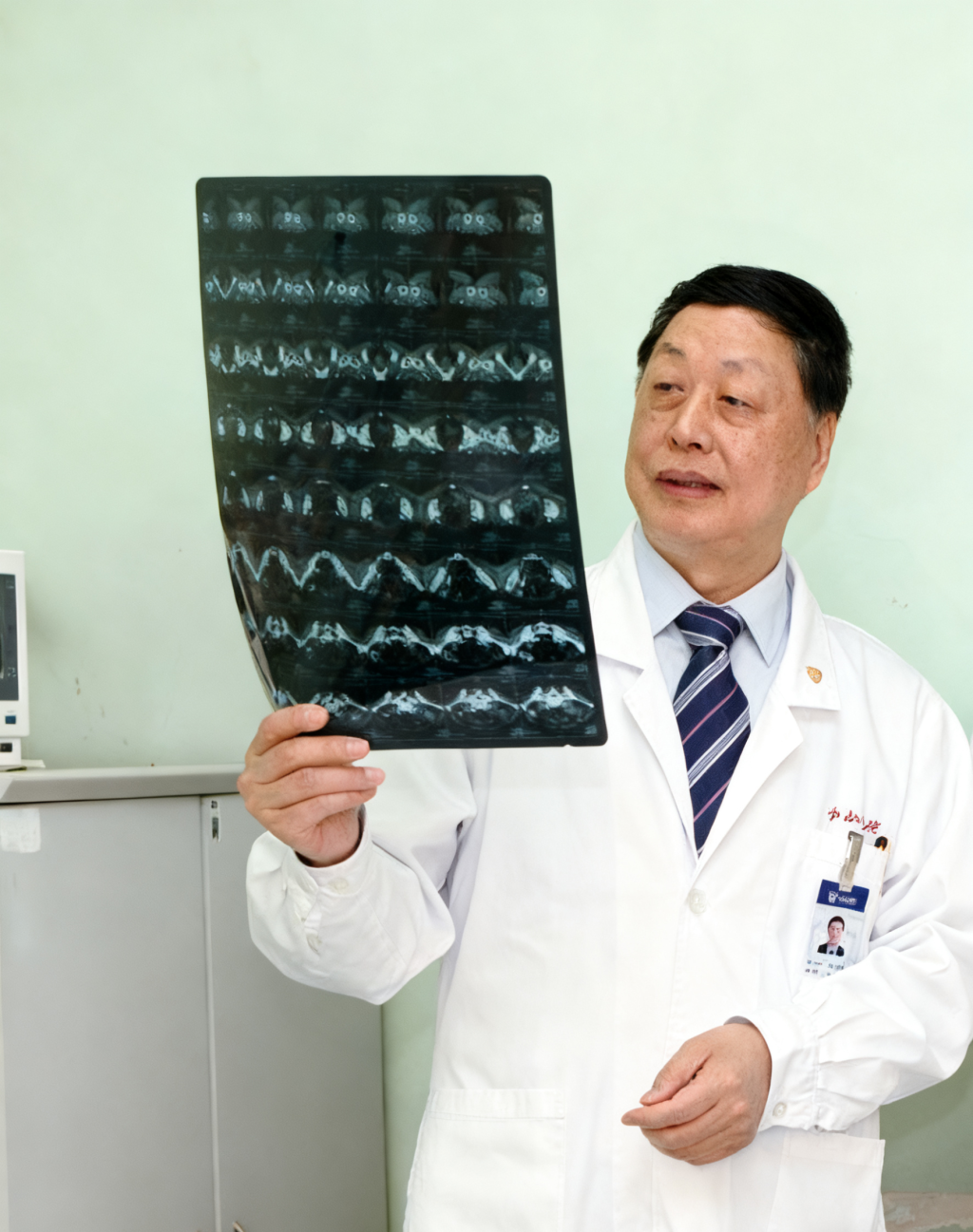

本篇聚焦复旦大学附属中山医院“终身荣誉教授”秦新裕。

人物简介:秦新裕,1953年4月出生,1971年加入中国共产党,复旦大学附属中山医院二级教授、终身荣誉教授。他曾担任中山医院党委书记、复旦大学普外科研究所所长,中华医学会外科学分会副主任委员、胃肠外科学组组长,上海市医学会外科专委会和普外科专委会主任和上海市医师协会普外科医师分会会长。他曾担任国家五年制和八年制全国统编教材《外科学》副主编,并担任《中华外科杂志》等十余本外科学杂志的副主编。以第一完成人先后获得国家科学技术进步奖二等奖,教育部科技进步奖一等奖,上海市科技进步奖一等奖、三等奖。和医院党政班子一起,组织行政职能部门、业务科室等组成医疗队先后赶赴2008年汶川地震、2010年青海玉树地震抗震救灾一线。

秦新裕 资料图

“我们宗旨就是一切为了病人。”

面对多次人生转折,秦新裕把每一份工作做到极致,把“人民至上、生命至上”放在第一位。他一直秉承着一个理念:医生应该围绕着病人的临床需求不断地创新、不断地研究,提高和完善自身的诊疗能力。

上世纪90年代末到本世纪初,秦新裕在普外科大力推动微创技术,减轻病人因手术造成的创伤。2005年,秦新裕率先在国内开展多学科综合治疗模式,组建MDT(Multidisciplinary Team)多学科协作诊治团队。对病人而言,就医更加便捷;对医生而言,多学科合作增加了交流,也便于进一步学习。

在秦新裕看来,健康所系性命相托,技术不好可以练,医生最重要的品质是人品、医德。“今天我们更应该提倡医德医风建设,更加重视人文关怀,让患者体验到临床治疗的温度。”

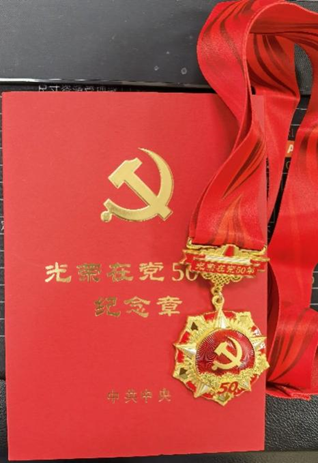

英国导师劝留,他不改初心回国

1970年,17岁的秦新裕下乡到福州军区江西生产建设兵团三团十二连。当时是4月份,正巧赶上农村早稻插秧。没干过不会,那就认真学,努力练。因为表现突出,5月份他就当上了副排长。下乡后不久,秦新裕就向组织申请入党,因未满18周岁,按规定他先加入了中国共产主义青年团。1971年,秦新裕正式加入中国共产党,说到这里,他骄傲地谈到,2021年建党100周年,在中山医院荣获“光荣在党50年”纪念章的人员中,自己是年纪最小的。

“光荣在党50年”纪念章

上世纪70年代初,大学陆续从工农兵当中挑选学生。1972年,下乡正好满两年的秦新裕获得了宝贵的读书机会,原本是被推荐进入复旦大学日语系。结果阴差阳错地,他被到当地的上海第二医学院招生老师招到了医学院。就这样,秦新裕被命运安排到了“二医”,成了工农兵大学生。

刚进入大学时,秦新裕也苦于高等数学之难。然而,他还是凭借自己的努力以及优异的成绩,被选为约120人大班的副班长,先后带队在新华医院和崇明堡镇实习。

三年后,面临毕业分配,原本有机会留在新华医院工作的他主动请缨到江苏沛县的上海大屯煤电职工医院,开启了外科医生职业生涯。1976年下半年,上海大屯煤电职工医院安排秦新裕到瑞金医院去进修。

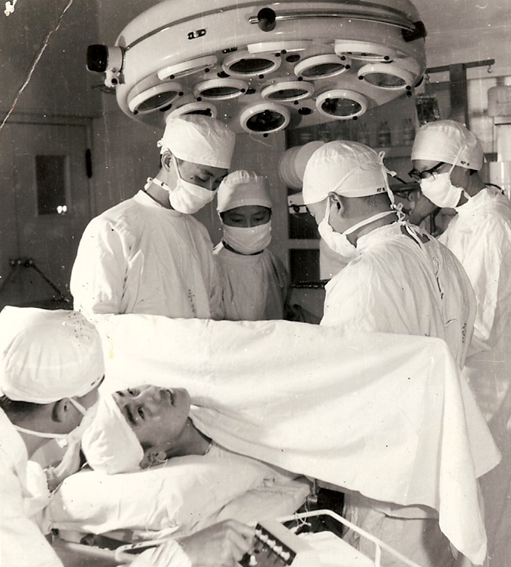

1976年,上海大屯煤矿职工医院手术室,左一为秦新裕。

1977年国家恢复高考招生制度的同时宣布恢复考研,秦新裕抓住机会,积极备考研究生考试。次年,他进入当时的上海医科大学,成为恢复高考后招生培养的第一届研究生,也是外科泰斗吴肇光教授的第一届研究生。

1981年,秦新裕毕业后留在了复旦大学附属中山医院(简称中山医院)。1984年,他前往伦敦大学注册进修半年。安顿好住宿,当地人带着秦新裕去超市采购,当年英国超市物质供应的丰富程度给其带来震撼。这还只是日常生活方面,医疗水平上的差距也很大。当时中国医院的医疗器械还比较落后,秦新裕举了个简单的例子:当时国内做手术,缝针需要一个护士帮着穿线,缝完再穿线继续缝合,跟在家里做针线活一样,那时候英国手术台上已经不需要穿线,包装里一根线就带着一枚针。

英国的导师看上了这个东方小伙勤劳肯干,极力挽留。秦新裕也觉得半年时间太短,希望有更长时间全面学习先进科技。1985年经向医院申请并获得批准后,他在当地继续深造,三年后获得了英国伦敦大学的博士学位。面对国外的繁华生活和高薪诱惑,秦新裕不改初心。1989年,他回到了中山医院。

从临床中发现问题、解决问题

在中山医院普外科,秦新裕曾先后担任科室副主任、主任。此期间,他曾大力推动微创技术,减轻病人因手术造成的创伤。秦新裕认为,新一代医生必须掌握至少一门微创技术。如果外科医生只会开腹手术,那病人别无选择,而一个“一专多能”的外科医生不但会开腹手术,还会做腔镜手术、机器人手术,甚至内镜手术,那么他就能根据患者疾病和需求,游刃有余地选择最适合病人的治疗方案。“我们宗旨就是一切为了病人,这个就是落脚点之一。”秦新裕说。

除了手术之外,还有更多的问题需要解决:普外科是一个涵盖头颈胸腹内脏四肢的复杂庞大学科,医生如何培养?

在秦新裕带领下,中山医院普外科开始陆续划分亚专业,安排一个医生主攻一个方向,努力把主攻领域做精做强。经过蓬勃发展,该院普外科连续多年在中国医院最佳专科声誉排行榜中位居第二。

虽然分科可以让医生集中精力在一个领域钻研,但也导致了某一领域医生对于其他领域并不熟悉。我国人口老龄化程度越来越严重,许多的病人可能同时伴有多种基础疾病,病人也不清楚自己的病该去哪个科室。为了有效解决这一问题,2005年,依托中山医院综合平台,秦新裕率先在国内开展多学科综合治疗模式,组建MDT多学科协作诊治团队。一名合并有基础疾病的患者入院,不需要像过去那样东奔西走,在MDT模式下在内科处理基础疾病达标后,院内转接给外科大夫手术处理,术后再转去其他科室进行后续康复治疗等处理。

对病人而言,简化了流程,就医更加便捷;对科研工作而言,完整的病人信息是大数据分析的基础,也能推进对于疾病的深入探索;对医生而言,多学科合作增加了不同科室的交流,可以在沟通中学到不同医学领域的进展。秦新裕认为,科室之间的有效协作,可以把相关专科优势发挥到极致,起到1加1大于2的效果。

2015年“结直肠癌肝转移的多学科综合治疗”获得国家科学技术进步奖的证书。

2015年,秦新裕带领的团队在结直肠转移的多学科治疗项目获得了国家科学技术进步二等奖。2023年,为表彰秦新裕勇担重任,带领中山医院普外科学科发展跻身全国前列,培养了一批在国内有影响力的亚专科带头人,中山医院授予他“终身荣誉教授”称号。

终身荣誉教授的奖章

做到“好好学习、天天向上”并不容易

“临床技能、医疗知识、科技、设备、药物都是在不断创新的,因此在治疗中也要不断创新,将新事物用于临床治疗中,取得更好的疗效。发现工作当中有些什么问题,也需要进行创新。”秦新裕说。

谈到年轻医生应该如何做科研、如何选题时,秦新裕强调:“一定围绕自己临床需求选择课题,不要选自己不熟悉的东西。”临床医生最熟悉的就是自己每天的实践,选择这样的课题进行研究,一旦获得突破,就可以有效改善病人治疗效果。虽然临床科研会有很多难点,但是依托多学科合作,自己不懂可以请教别人。“人生当中总是会碰到坎坷的,问题是怎么妥善处理。”

在秦新裕看来,医生最重要的品质是人品、是医德。“我挑选医生的时候首先注重他的人品。古时候有的老中医,看病时遇到贫穷的病人,不但不收钱还免费赠药。今天我们更应该提倡医德医风建设,更加重视人文关怀,让患者体验到临床治疗的温度。”

秦新裕给年轻人的寄语就是“好好学习,天天向上”。这句话看似简单,但在他看来,做到这一点其实很不容易。首先,医生这个职业是个终身学习的职业,必须持续学习专业知识、专业技能,养成良好的阅读习惯。“天天向上”就是使自己的水平能天天进步,这个进步不单是提升自己,医生的技能和经验提升了,真正获益的就是病人。