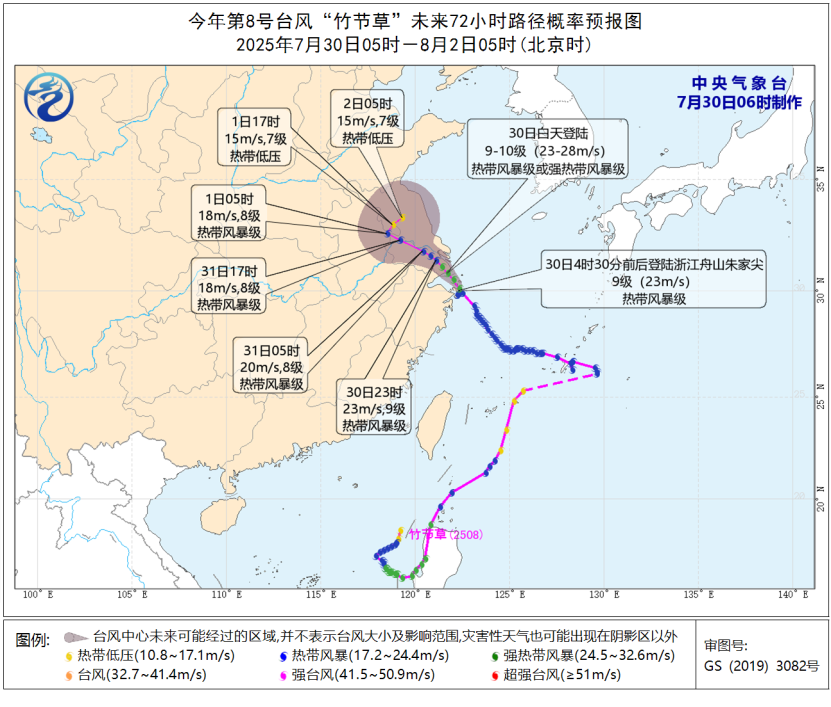

如此城市|“宛平南路600号”“艺术疗愈”与城市精神生活

城市是钢筋水泥的森林,同样是人类心灵的迷宫。从精神疾病到心理焦虑,再到更广泛的情感议题,越来越多的人开始学会直面那些不被理性与秩序轻易容纳的“非正常”部分。在这样的背景下,艺术疗愈作为一种用艺术与心理学交叉对话的方式,正慢慢走进大众的视野。

本期《如此城市》,我们邀请到上海市精神卫生中心(又称“宛平南路600号”)的主治医师、中级心理治疗师陈智民医师,以及长期从事艺术疗愈和原生艺术研究与实践的王忠升和艺术记者黄松,聊聊大城市人的精神生活。

“精神病患们内心有着璀璨的世界”

陈医师:我之所以对精神医学和人文学科之间的联系产生兴趣,并开始鼓励患者进行艺术创作,跟郭海平老师有关。当年我还是一个医学生的时候,在图书馆里看到他写的一本书,叫《癫狂的艺术》,里面记录了他去精神病院帮助病人艺术创作,并被病人才华深深打动的故事。这在当时给了我非常大的震撼,因为我觉得很多医生都没有注意到病人丰富的精神世界,但艺术家却能比医生做得更多,我非常敬佩。

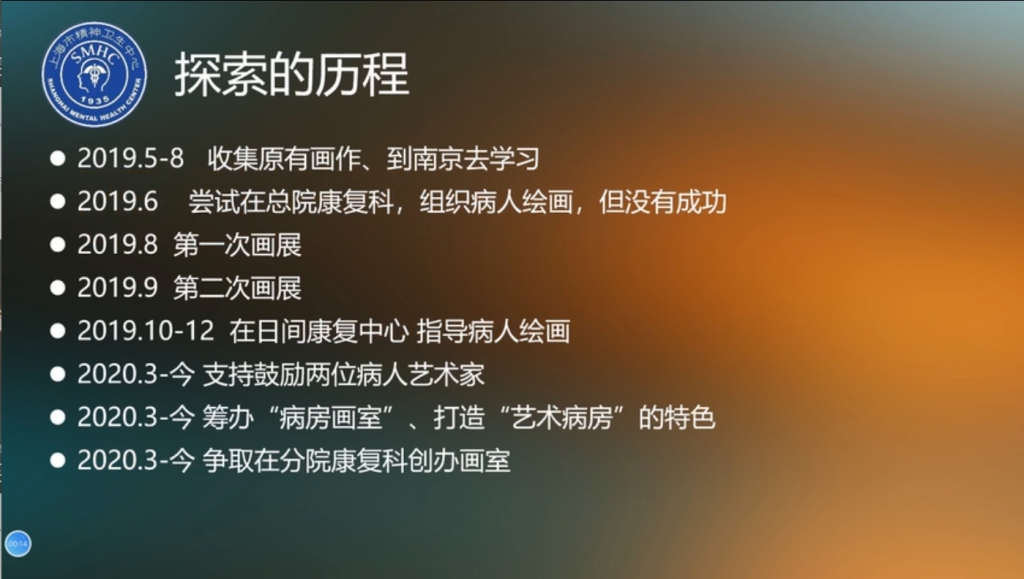

后来,当我自己成为精神科医生后,我觉得我应该为病人做点什么,于是开始关注那些长期住院的患者,寻找当中喜欢绘画、并且展现出天赋的人,帮他们走上艺术创作的道路,也收集了一些他们的作品。

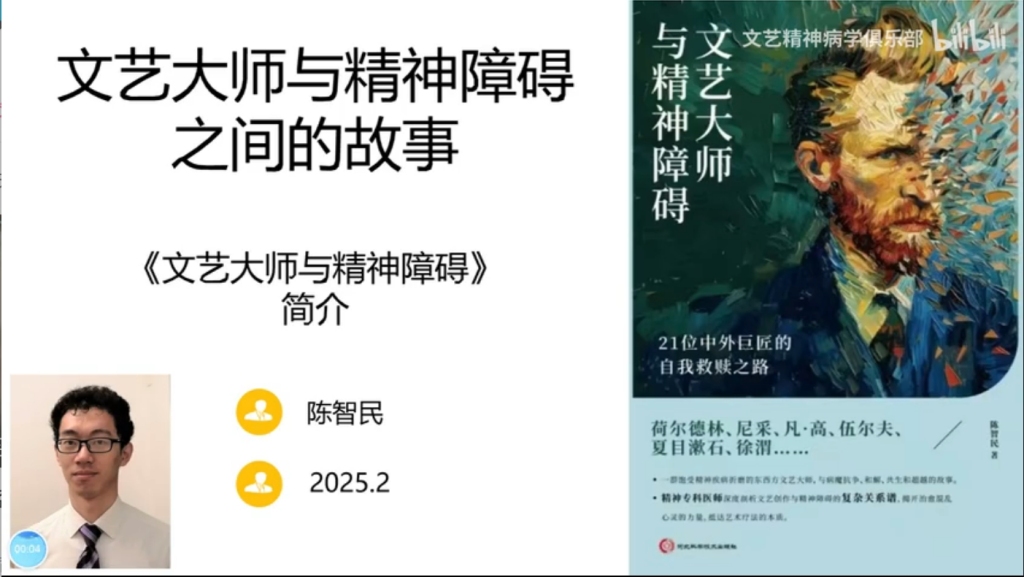

另一方面,从硕士到博士,我一直在研究历史上患有精神障碍的文艺名人,其中很多就是画家,比如梵高、蒙克,以及中国的石鲁、徐渭等。这些画家的精神状态在绘画里都留下了非常深刻的痕迹。基于这两方面的启发,我想把精神医学和艺术结合起来。

陈智民医师新书《文艺大师与精神障碍:21位中外巨匠的自我救赎之路》

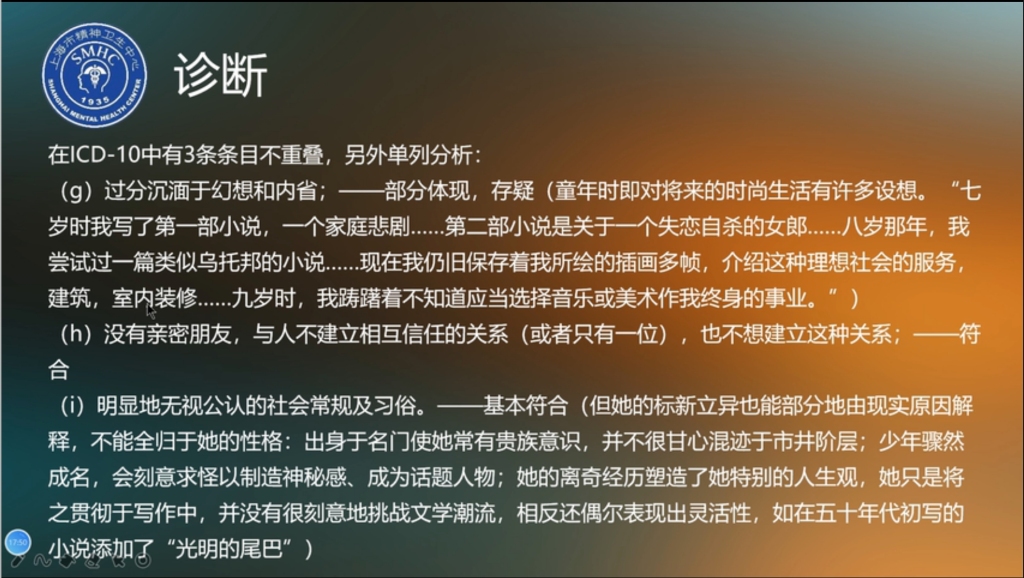

陈智民医师在b站分享对张爱玲进行的病迹学研究。

医生通过艺术疗愈来帮助患者康复,其实这个过程对我们自己也是一种疗愈。在支持这些患者创作的过程中,我的很多观念也跟着发生了改变。以前我总觉得医生应该和病人保持距离,把病治好就行了,不希望和病人有太多“纠缠”,也不用了解病人丰富的精神世界。但在帮助患者创作的过程中,我真切地被触动了,我能感觉到患者心里其实有璀璨的世界,他们也是有力量、温暖的人。

上海市精神卫生中心患者们的画室

陈智民医师在b站讲述他在上海市精神卫生中心的艺术事业探索历程。

在我支持的这些患者里,有一位姓陈的老先生。他瘦瘦的、驼着背,不太和别人交流,平时很沉默,非常不起眼。我听说他偶尔会画画就邀请他来画室创作。他一开始画的画很像工艺设计,因为他年轻时是烟草工厂里负责烟盒美术图案设计的设计师,所以他有些美术功底,在画画时也把原来的工作习惯带了进来。他的画比较工整、精细,带有上世纪80年代风格。

我一直鼓励他说,平时绘画是康复治疗师给主题让你画,但在我这里,希望你能做一回真正的自己,把自己的创造力真正发挥出来,画你自己想画的东西。一般来说,我们的患者长期住院后,往往变得畏缩胆小,平时做的绘画治疗大多只是让他们临摹,顶多算作业治疗,根本谈不上艺术创作。

很多患者在这样的康复中,反而失去了表达的勇气。因为一旦画了点奇怪的东西,旁边的护工或治疗师可能会嘲笑他们,甚至觉得这是病情复发的迹象,所以他们根本不敢自由发挥,只是简单模仿。所以我把这些病人请到我自己的画室,按照原生艺术的理念鼓励他们真正自由创作。由于长期被束缚,刚开始的时候他们很不适应,需要通过逐步的引导和鼓励,才能让他们重新勇敢地用自己的方式表达自己。

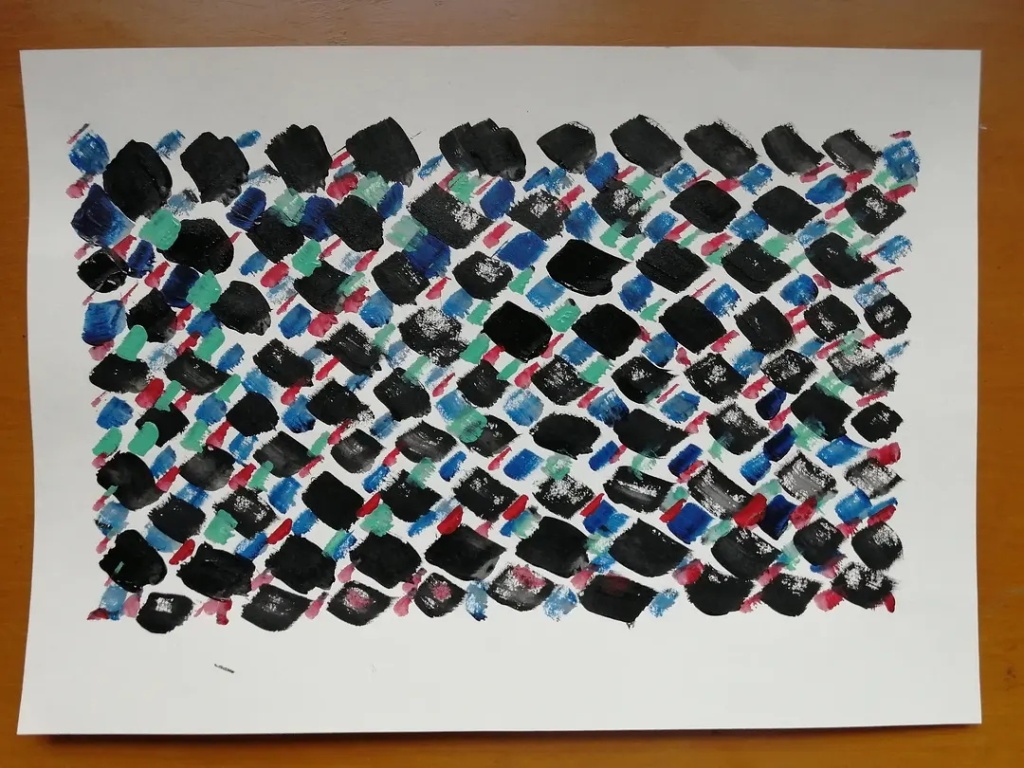

这位姓陈的老先生就是个典型的例子。在不断鼓励下,他的绘画出现了很大的转变,最大的特点就是他画里反复出现“黑洞”这个主题。他不停地用各种方式表现黑洞,比如大面积的彩色、线条、符号等等。我觉得这是个特别大的反差:一个人生活在狭小封闭的空间里,可他的内心却向往着遥远的宇宙和黑洞。这种反差代表了他内心的执念,代表了他对自由和星辰大海的向往之心从未泯灭。

《黑洞》

需要承认自己有破碎的一面,同时避免将精神障碍浪漫化

王忠升:简单来说,艺术疗愈就是通过各种艺术媒介来进行情感的释放和表达,或者说通过艺术和心理学的交叉作用,来帮助一个人自我成长。很多人真正开始了解“艺术疗愈”这个概念,大多是在疫情之后,大约从2020年开始,因为那时整个社会对心理健康的关注度显著提高,疗愈等相关词汇也变成了高频热词。但如果仔细追溯,其实艺术疗愈的历史并不短。

例如我研究的共享疗愈这个方向,其实可以追溯到1890年左右。当时在意大利,精神病院里就已经设立了专门的“绘画学校”,带领病人进行绘画创作。早期精神病院的治疗环境和病人待遇甚至可以说是糟糕的。19世纪末,人道主义疗法开始兴起,医院和社会对待精神病患者的方式逐渐变得更加人性化,因此才有了这样的大胆尝试。

我回国工作后,面对的更多是社会上的普通人,而不只是医疗机构里的患者。我会发现每个人都有不完整,甚至是破碎的一面。如今,“宛平南路600号”成了社会上关注度很高的一个词,这其实也说明大家对心理健康和精神状态的关注正在不断增加。但这份关注往往和当代社会的消费主义、工具化等有关,这些因素给人们带来了越来越多的分裂感和精神压力,进而引发各种各样的精神困扰。虽然很多人还不至于到需要住院或就诊的程度,但他们也希望在日常生活中能有机会像去健身房一样,通过艺术疗愈获得一种“健心房”的体验,增强内心的免疫力和心理韧性。因此,艺术疗愈正成为一个日益受到关注的媒介。

王忠升的舞动疗愈工作坊

陈医师:过去我们常说精神障碍会被污名化,人们觉得患者很糟糕、很招人嫌弃,这是刻板的负面印象。可现在好像出现了另一股潮流,就是把疾病“浪漫化”,特别是在大城市、受过较好教育的年轻人当中这个现象比较明显。

所谓精神障碍的“浪漫化”,就是把精神障碍患者想象成有特别思想、特别情感、与众不同,甚至更有才华、活得更随性的人。于是,对精神障碍患者出现了一种过度浪漫的想象。在这种趋势下,一些人甚至喜欢给自己戴上一顶“疾病”的帽子。比如有些人做了个量表,就觉得自己是阿斯伯格综合征,然后在网上到处说自己是阿斯伯格,说自己孤独、与众不同、遗世独立。

但这种“浪漫化”的态度,至少说明我们国家的科普做得比较到位,尤其是在大城市里,关于精神障碍的知识已经深入人心,公众对患者的污名化已经大为减少,这是个积极的现象。

但是有时候我们医生觉得心里不是滋味。因为在我们看来,真正的精神障碍患者其实多数病情都很重,他们自己吃了很大的苦头,家属也跟着吃苦头,我们医生在病房里有时也要承受很多压力。精神障碍对我们来说,其实是一件苦涩而沉重的事。而有些青年朋友可能还没有真正体会过社会的“毒打”,不知道人生的艰辛,把精神疾病当成一种有趣的标签,甚至用一种轻浮的态度对待真正的患者。在我们医生眼里那么沉重的事,在他们眼里却像个潮流符号,这背后确实让人有点叹息。

王忠升:这也是精神健康学科里一直在讨论的话题:随着社会的发展,是否存在“过度医疗”,也就是大家是否在夸大自己的问题。比如,生活中我们经常会听到有人说自己是“回避型人格”。这让我想到,可能我们不必一定要把自己贴上“回避型人格”的标签,不一定要把它归类或者“问题化”,而是可以用更轻松的状态去面对它。有时候,当你过于执着地把它当作一个问题去抓住不放,反而更难化解。

那些纯粹回应自身创造性冲动的原生艺术

黄松:“原生艺术”是让·杜布菲(Jean Dubuffet)于1945年提出的概念,其核心是,那些未经过美术学院正规训练、完全自学的创作者。他们的创作没有任何目的,主要是出于自我表达和内在需求。他们并不追求成为艺术家,也无意参与展览或获得公众认可。换句话说,这种创作首先是为自己而存在的,是为了回应他们自身的创造性冲动或内在需求。

让·杜布菲最初提出这一概念时指涉的群体,仅仅包括了一些被社会排斥者、精神病患、在押人员等。他提出这个概念是希望艺术家能够主动走出当时法国的主流艺术,去探访一些精神病院等远离艺术中心的场所,去寻找一些更为纯粹的艺术形式和内容。也正因为他本身就是艺术家,所以他能识别出那些没有被视为艺术的艺术。

瑞士精神科医生瓦尔特·莫根塔勒出版的《一个精神病艺术家作品选》(Ein Geisteskranker als Künstler)介绍了一位精神分裂症患者自发创作的大量图画。出于精神科医生的职业敏感,莫根塔勒对这位患者的作品给予了高度关注。这位病人就是原生艺术领域最著名的艺术家之一——阿道夫·渥尔夫利(Adolf Wölfli)。1945年,当让·杜布菲了解到阿道夫·渥尔夫利时,渥尔夫利已经去世,后来他留下的绘画遗产被从另一种研究视角重新发现。与我们熟知的梵高不同,渥尔夫利这些原生艺术家完全没有接受过系统的艺术训练或学院教育,这也是他们与传统艺术家之间最大的区别。

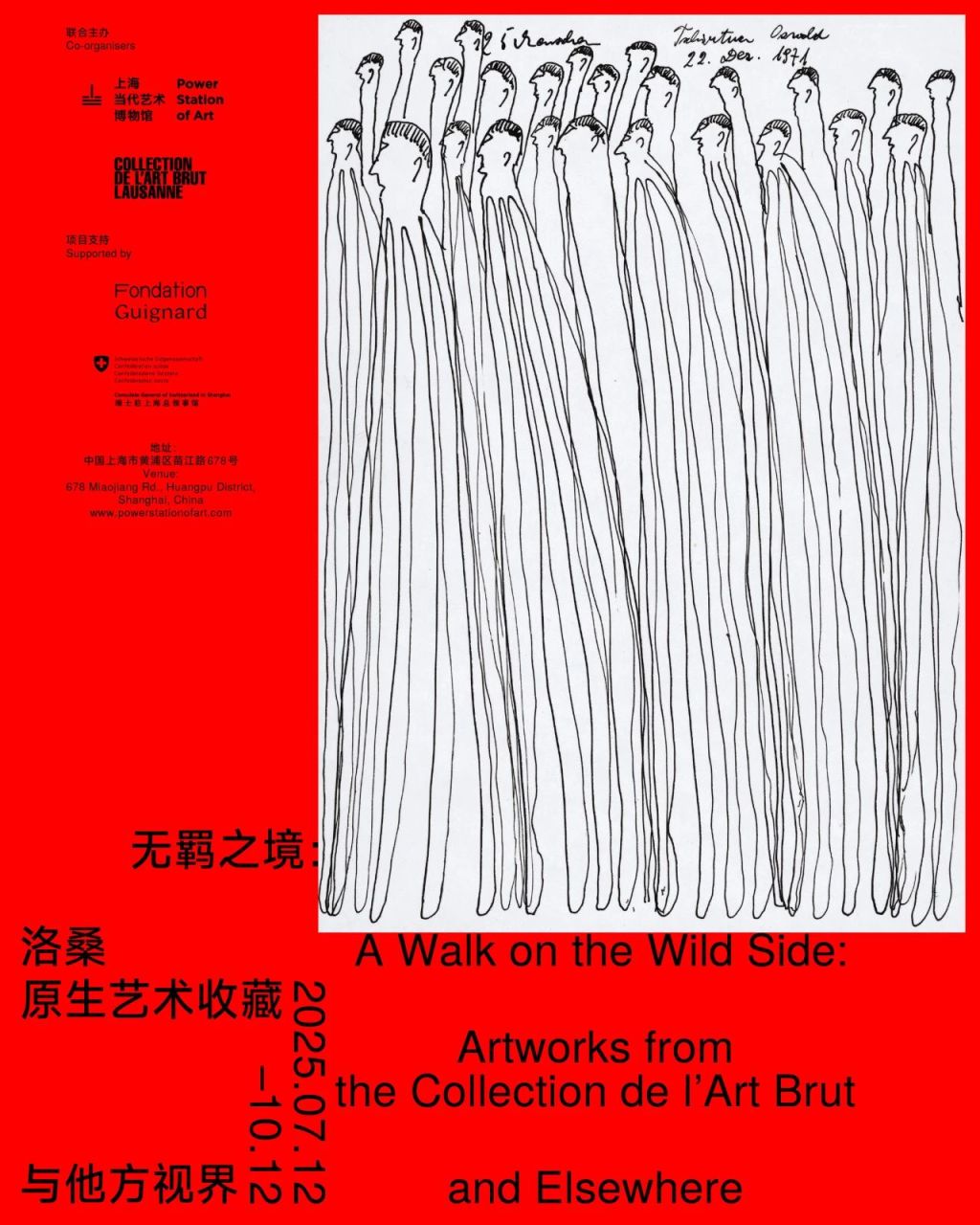

“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”海报

“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”展览现场

洛桑原生艺术收藏馆馆长莎拉·隆巴迪(Sarah Lombardi)“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”这些天正在上海当代艺术博物馆(PSA)展出。

我采访瑞士洛桑原生艺术收藏馆馆长莎拉·隆巴迪(Sarah Lombardi)的时候,她说道,其实过去发现原生艺术家有些就是在精神病院或者是在监狱里,现在有药物能控制患者的一些幻觉或者妄想,反倒也压抑了他们的想象力和即兴创作的冲动,所以现在很多原生艺术家反而出现在一些由艺术家创办的工作坊中。参加艺术疗愈工作坊,包括进行原生艺术创作的人,其实已经不再局限于传统意义上的特殊群体,而是扩展到了更广泛的人群,比如一些退休的老人。现在老龄化社会背景下,很多年纪大的人也面临着各种问题,他们同样会通过绘画或其他方式来丰富自己的生活,而这种创作也被视为原生艺术的一部分。

如此城市:一些实证研究表明,绘画可以帮助降低精神分裂症患者的攻击冲动;600号的“艺术特色病房”实践中同样表明患者在情绪上有很明显的积极变化。这种艺术创作带来的改变,和药物治疗或者传统的、以正常反应为目标的治疗相比,有什么不同?

陈医师:关于艺术疗愈对精神健康的影响,我觉得我们不能过于狭隘、单一地看待它。医院里常常会做一些科研,科研往往想证明某个疗法对患者有明确的帮助,但我认为不应该仅仅用这种工具化的视角来看疗愈工作。人有高级的精神活动,不能把人当成机器一样,单纯测算认知功能提升了百分之几、情绪稳定度提高了百分之几,然后像修理零件一样来“提升”。而艺术疗愈的最大价值恰恰就在于它与很多单纯把人当作生物体修理的疗法不同,它是把人当作人来对待,尊重人的主观能动性和创造力,是一种综合的、高级的疗愈方式。你要说画室里的患者某个症状有没有改善,其实有很多具体的证据可以列出来,但我并不屑于只谈这些。我更看重的是:这个患者在参与绘画之后,精神面貌有没有变化?自信心有没有提升?对生活的热情和信心是不是重新建立起来了?

我和这些参加绘画的患者朋友们之间有很深的友谊。每次我去病房,他们看到我都会围上来跟我打招呼、握手、勾肩搭背,这才是最让我感动的。一个医生,不管水平再高、资历再深,如果当了十几年医生,走进病房却没有病人理睬你,那我觉得这其实是有点失败的。说实话,如果不是因为绘画,我未必有机会走进他们的内心世界,和这些患者朋友真正产生联系,甚至建立现在这样很深的友谊。他们知道我是在为他们付出,所以很感激我。我也能感受到,他们是真的把我当朋友。我也能看出来,绘画让他们整个人的精神面貌都变得不一样了,活得更像一个“人”,而不再像过去那样“行尸走肉”。所以每当我向别人介绍艺术疗愈的意义时,我更愿意从这个角度去谈,而不仅仅是从冰冷的数字和效果去谈。

如此城市:两位都在推动这种艺术疗愈模式在中国的发展。在这个过程中还有哪些难点?

陈医师:我觉得这里有两个方面的难点。第一个难点是,原生艺术在中国的推广,目前受众面还是比较小,缺乏广泛的群众基础。

第二个难点是关于600号画廊自身的定位。画廊作为展现长期住院患者精神世界的一个窗口,不需要办得多豪华、很高大上,但一定要有诚意。既然600号画廊最大的特点就是设在精神病院里,依托这个背景,就应该更多地为患者发声,给患者提供展现精神世界的机会,这样才不辜负画廊的初心。但如果展品总是一些来自院外、和精神障碍关系不大的艺术家的作品,虽然看起来很漂亮,但这就偏离了初衷,失去了立足点。

王忠升:回国后,我的工作重心主要放在自己创办的个人艺术疗愈工作室上,跟社会的直接接触更多,就会遇到一些很典型的情况。比如,很多人一听说我是做艺术疗愈的,就会问:“是不是那种敲颂钵的?”或者想到《周处除三害》里的那些人。这背后其实反映出一个普遍的误区:大家对“玄学”和“科学”之间的界限往往模糊不清,这确实会给我们的工作带来一些困扰。

另外,因为很多人对艺术疗愈的概念、范围还很模糊,也导致了社会上相关内容非常混杂。有些人把茶道、闻香、品香都归为艺术疗愈,甚至说美食也是艺术疗愈。从“生活处处皆艺术”这句话来说好像也没错,但如果什么都是艺术疗愈,反而会让概念变得非常混乱。

所以,未来从现在这种相对混乱、无序的状态,到逐步实现规范化、标准化,并最终建立一个体系完善的中国艺术治疗学会,是十分必要的。我相信,这个过程离不开官方和政策层面的支持,所以也希望未来能有更多的力量支持,共同推动艺术疗愈在国内走得更远、更扎实。

嘉宾推荐《无主之作》:库尔特童年笼罩在纳粹阴影中,姨母死于纳粹医生卡尔之手。逃到联邦德国后,他用画笔倾诉内心创伤,爱情给他带来希望却被阻挠。他的画作不仅映照个人命运,也映射了一整个世代的创伤。

嘉宾推荐《至爱梵高·星空之谜》:影片用一封无法投递的信件串联起梵高在去世前最后六周里与他生命中最重要的三个人物之间的秘密,带观众穿越回十九世纪末的欧洲,并陪伴梵高走完他最后的人生。

嘉宾推荐《盗梦特攻队》:讲述心理治疗师鲁本为摆脱“妖魔化”名画带来的梦魇,联手四名病人偷遍罗浮宫、泰特现代美术馆等各大美术馆的故事,电影也探讨了梦境与精神健康,适合有睡眠障碍的朋友观看。

嘉宾推荐《尼斯:疯狂的心》:影片改编自医生尼斯的真实事迹,讲述了她坚持用心灵疗法成功治愈精神分裂症患者的故事。这部电影与我的经历很像,也让我深受触动。电影以平视视角看待精神障碍患者,没有丑化和猎奇,展现了“多观察、多倾听”治愈人心的温暖力量。