看五千年前的精致呆萌人面像,仰韶时代聚落被发现

获悉,陕西省考古研究院近日发布系列考古成果。其中该院于2024年对渭南市蒋家遗址的发掘发现,蒋家遗址是沋河流域继北刘遗址后发掘的又一大规模仰韶时代聚落,出土了一批庙底沟文化的陶器、石器和骨器等遗物,其中一件五千年前陶塑人面像形象生动,具有特色,有着娇憨呆萌神态,颠覆了人们对文物大多严肃凝重的传统印象。

“这个微笑的陶塑人面像的精致程度,突破了以往我们对这一时期同类发现的认识。”陕西渭南蒋家遗址考古队成员辛宇在陕西省考古研究院举行考古成果集中发布会上说。

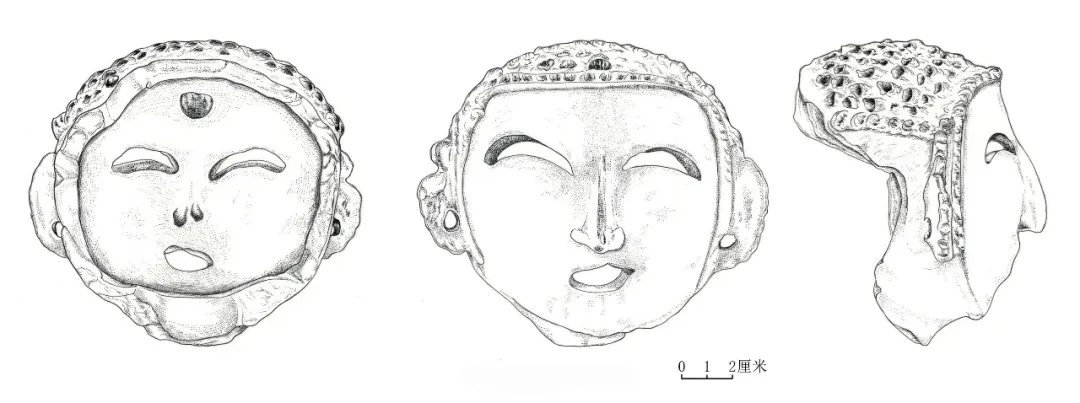

陶塑人面像

蒋家遗址地理位置示意图

据悉,蒋家遗址位于渭南市临渭区向阳街道蒋家村东,地处沋河下游出秦岭的塬前坡地上,西临沋河川道,北距渭河干流5千米,南距秦岭约15千米。2024年,陕西省考古研究院联合渭南市博物馆、临渭区博物馆对蒋家遗址进行考古发掘,确认其为一处面积较大的仰韶时期聚落,主体年代为仰韶中期,主体遗存为庙底沟文化。遗迹以灰坑为主,还发现了双重壕沟、大型房址、陶窑及瓮棺葬等重要遗迹,为探讨庙底沟文化的起源、聚落形态,以及中原地区文明化进程等问题提供了新线索、新材料。此次发掘分为北、中、南三个发掘区,清理遗存年代主要为庙底沟文化时期。

截至2024年底,共清理仰韶中期灰坑652座,根据坑口平面形状可以分为圆形、椭圆形、长条形及不规则形,根据剖面形状分锅底状、斜壁平底和袋状三类。

遗址中出土遗物以陶器为主,还有石器、骨器、角器等,另有部分仰韶晚期和少量秦、汉、唐、明、清时期遗存。

陶塑人面像

其中陶塑人面像形象生动,具有特色。其为泥质红陶,加工精致,头顶饱满,从后向前以密集戳刺纹表示头发,额顶正中有穿孔,两鬓连至下颌。面部泥条盘筑,两眼镂空月牙形;鼻梁贴塑,挺直,略呈鹰钩状;口部镂空微张,呈微笑状;双耳扁平,贴于脸颊两侧,耳垂下方有穿孔耳洞;颈部中空,半弧形。

陶塑人面像反、正、侧面

陶器以泥质红陶为主,夹砂红陶、泥质灰陶次之,有少量泥质黄褐陶。

纹饰以素面居多,其次为绳纹、线纹、附加堆纹。彩陶数量较多,以黑彩、褐彩为主,彩陶纹样常见勾连回旋纹、弧线纹、西阴纹、圆点纹及简化鱼纹等,少量可见白衣。

器形包括重唇口尖底瓶、葫芦口瓶、盆、钵、罐、杯、釜、灶、瓮、釜形鼎、器座和器盖等。

鱼纹彩陶盆

隼形陶饰

石球

遗址出土器物类别和陶器组合,以往也见于陕西华阴兴乐坊、西关堡、南城子以及华县泉护村、渭南北刘、高陵杨官寨和宝鸡福临堡等遗址。

如重唇口尖底瓶与泉护村、兴乐坊相似,绳纹鼓腹罐与南城子、兴乐坊相似,彩陶盆与泉护村、兴乐坊一致,高领罐与兴乐坊一致,属于泉护村一期或兴乐坊庙底沟遗存范畴,与以上所列器物共存的钵、叠唇盆、瓮、釜、灶等也常见于关中地区庙底沟文化中期遗存中。

陶钵

因此,初步判断蒋家遗址庙底沟文化阶段遗存的时代主要为庙底沟文化中期。

此外,在一些遗迹单位中也见庙底沟文化早期遗物,如圜底钵、简体鱼纹彩陶盆,保留有史家类型遗风;较原始的尖底瓶口与山西翼城北橄二期、芮城东庄所出相似,以往关中地区较少发现,为研究半坡文化史家类型向庙底沟文化发展演变提供了宝贵资料,具有重要学术意义。

(本文据“文物陕西”微信公众号相关资料)