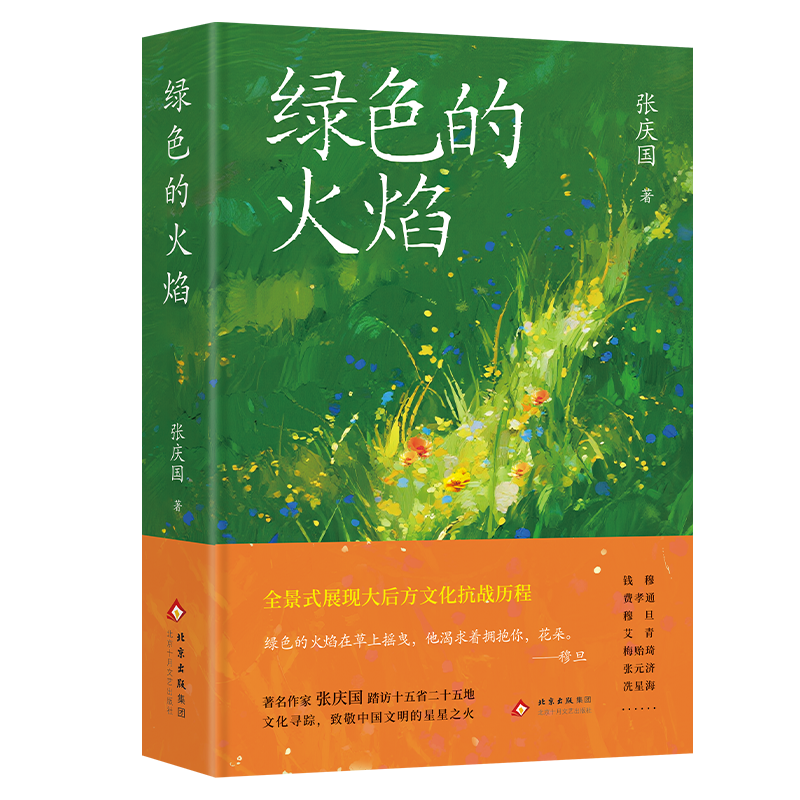

《绿色的火焰》:抗战时期中国知识分子的群像

1937年七七事变发生后,中国东部地区的高校陆续根据政府要求或自身实际进行了前所未有的大迁移。10月,西南联合大学成立。1940年,抗日战争进入了最艰难的时期,随着日军铁蹄踏入南亚,日寇的飞机在昆明的天空更加肆虐,西南联大的师生就是在这样充满危险的环境下坚持开展复学工作。

《绿色的火焰》出自穆旦《春》中的诗句——“绿色的火焰在草上摇曳”。火焰与春草合二为一,它们象征着中国知识分子旺盛的生命力和中华民族永不熄灭的抗争精神。非虚构作品《绿色的火焰》由云南作家、《滇池》文学杂志原主编张庆国撰写,为重返历史现场,作家跨越十五省二十五地寻访,勾勒出张元济、梁思成、穆旦、冼星海等战时中国知识分子的群像。

近日,“碧草丹心,星月长明——《绿色的火焰》新书发布会”举办。活动采用南北联动模式,于北京和昆明两座城市同步进行。

《绿色的火焰》作者张庆国谈道,为了创作这部非虚构作品,他进行了大量的前期准备。在十月文艺总编辑韩敬群和本书责编田宏林的帮助下,他找到现居昆明的抗战史专家齐春风进行采访,对方为他讲述了两个多小时的抗战史,并发来几十本书籍供他参考

“凡是写到的地方我必须要到达,我从卢沟桥、宛平城开始,从抗战‘七七事变’的起始点开始,然后开车去天津,接着去南京、上海、杭州、武汉、长沙、南昌、吉安、太和县等等,到达了将要写到的所有地方之后,我才开始写作。”张庆国谈起他的走访采风经历,他纵贯中国十五个省共二十五个地区,进行了持续一百多天的田野调查。

“我长途跋涉,行走半个中国,就是为了到达所有文中将会写到的事件现场,看到实物,即使是已经变化的现场,对我的写作也很重要。站在那个位置,我的内心会有触动,捕捉这种情感并寻找更好的表达,是写好本书的关键。”张庆国谈道。

张庆国表示,写作的过程也是向前辈学习的过程,“比如书中写到钱穆,他到了昆明以后跑到郊县的一个寺庙里面住着,写下了《国史大纲》。这不是一本简单的历史书,它写出中国的美、中国传统文化的美,在国家危急的时候激励了一代青年。据说十万青年人因此投身抗日,保卫国家。在写作中,我学习到了文化在人类最危急的时候如何存在和延续,在先辈的身上感受到了文人的使命感。”

张庆国

“山河破碎,文明仍在延续,炮火连天,人类的文化活动仍然存在。有人在战壕里写作,有人在炸塌的剧场唱歌。任何时刻,人类的文化活动都不会终止,后人应该追溯这些伟大的经历。”张庆国在《绿色的火焰》的跋中写下这段话。