西周卜骨、隋唐壁画等宁夏固原文物亮相上博

“大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。”唐代诗人王维的千古名句,生动而形象地写出了塞外雄奇瑰丽的风光,诗中的萧关、萧关道就位于地处六盘山下的的宁夏固原。

7月8日,“华彩六盘:宁夏固原文物精品展”在上海博物馆东馆开幕,呈现三百余件来自六盘山下的精美文物,包括姚河塬西周遗址出土的卜骨,李贤墓出土的壁画、凸钉玻璃碗、鎏金银壶,以及隋唐史氏家族墓壁画等。

记者了解到,此次展览呈现了从宁夏固原博物馆、宁夏文物考古研究所、宁夏吴忠市盐池县博物馆和宁夏固原市彭阳县博物馆、原州区文物管理所甄选的300余件来自宁夏固原地区西周至隋唐时期的文物精品,以“铸礼大原”“胡汉共舞”“原州风华”三个部分,展示古代固原地区多元文化交融的图景。据悉,这一展览汇集重要考古新发现和精美馆藏文物。其中一级文物61件,彭阳姚河塬西周遗址最新考古出土未定级文物25件。上海博物馆馆长褚晓波表示,希望通过本次展览,广大观众不仅能领略古代固原作为丝路枢纽的壮阔图景,也能更深刻理解兼收并蓄、开放包容的丝路文化和中华民族交往、交流、交融的悠久历史,从而深化对中华民族多元一体格局的认知。

展览现场

展览现场

固原地处黄河中上游地区,位于宁夏回族自治区南部,东南连接关中平原,西通河西走廊,北邻大漠草原,自古以来就是中原文化、草原文化与西域文化的交汇地带,多元文化在此交融。它是古丝绸之路上的冲要之地、贯通东西的古今通衢,被誉为“塞上咽喉”。

展览现场

此次展览策展人——上海博物馆青铜研究部副主任、研究馆员王樾告诉:“在众多的中国城市里,固原是一个特别有亮点的地方。它有历史性,有文化性,有艺术性,我们称其为样板性,即几乎有各个文明最经典的表达。比如,它是中华文明最西北上面的一个点,之后它还包括了粟特文化、中亚文化的一些经典文物,也有北方草原的艺术性表达。这一地区是这1000多年来历史的绝佳展示窗口,它像一个历史文化切片,可以让我们很生动、直接地看到中华文明多元一体的历史面貌。”

据悉,此次展览分为“铸礼大原”“胡汉共舞”“原州风华”三个部分,从固原的两周时期、北朝时期和隋唐时期为切入口,展示了古代固原地区多元文化交融的壮阔图景。

“稼稷”卜骨

西周时期,固原史称“大原”,是周王朝的战略要地。展厅入口处,一个展柜呈现的是“稼稷”卜骨,有力证实了分封于六盘山下的西周获国的存在,也让该遗址成为我国最西北甲骨文发现地。这一卜骨出土于姚河塬西周遗址,是“2017年度全国十大考古新发现”之一。姚河塬遗址是目前所见西周最西北封国的都邑城址,出土的马车及众多车饰配件、玉礼器等文物,与入口左侧展柜孙家庄西周墓地出土的铜簋等器物,共同实证了周王朝的礼乐制度在此地的充分发展。

春秋至秦汉时期,固原作为西北边防重镇,中原文化在此地不断深化发展,同时融合了以动物纹饰牌、青铜短剑为代表的北方系青铜文化,使该区域呈现出多元文化蓬勃发展的面貌。秦汉以来,中原制度在此已成气候,这一时期当地的政治、经济制度乃至社会风俗都与中原地区同步发展。展厅中,汉代“朝那”铭文铜鼎见证了当地西汉初年的行政建制;“一刀平五千”铜币和“货泉”钱范体现其货币制度与中原同步发展;而成组展示的动物纹饰件,则展示了当时高超的艺术成就。

展览现场,动物纹饰件

自张骞凿空西域之后,萧关古道上商贾、僧侣和使者往来不绝,到了南北朝时期,丝绸之路更加繁荣,固原成为丝绸之路东段北道的重要交通枢纽。展览第二部分“胡汉共舞”以北周柱国大将军李贤墓出土文物为主体,展现固原北朝时期中西文化交流的繁荣景象。

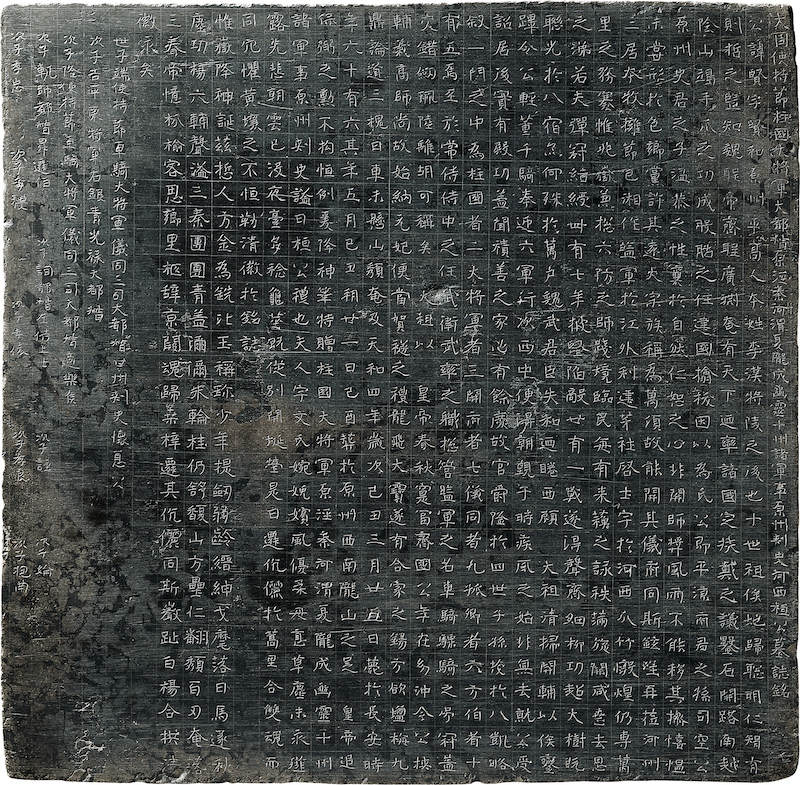

柱国河西公(李贤)墓铭

李贤是北周时期颇有影响力的人物,其墓葬形制及墓志、壁画等出土文物反映了对传统汉制葬俗的沿袭。要观看李贤墓志铭展柜,观众需走过一段壁画走廊,该走廊展示了多件李贤墓出土的壁画艺术。这里展现的多为武士人物,脸型方圆丰满,眉弓弧圆,鼻梁直挺,双眼皮,有“八”字胡须,双耳硕大,耳垂颀长,颈肩短壮,有的武士双目微闭,或目视前下方。壁画人物施色多用西域晕染法,时称“凹凸法”,或称“天竺遗法”。这一笔画的晕染法也在西魏、北周时期的敦煌石窟壁画中使用较为普遍,当时固原与敦煌之间或存在着艺术交流。壁画边的彩绘陶俑群则展示了当时的陶俑配置沿袭北魏旧制,其造型又体现出时代特色。

展览现场,呈现壁画的走廊

李贤墓壁画,侍女壁画

李贤墓壁画,持刀武士壁画

展览现场,彩绘陶俑群

李贤墓出土的鎏金银壶,是波斯萨珊系金银器在我国的重大发现,该器物承载着希腊故事,装饰着波斯纹样,又通过丝路贸易传入固原地区,将欧亚大陆上的希腊文明、波斯文明和中华文明串联起来。

展览现场,李贤墓出土的鎏金银壶

另一件凸钉玻璃碗的外壁饰以连续的圆形凸起的凹球面,亦是典型的萨珊风格玻璃制品。王樾告诉记者,即使在如今的伊朗,也很难见到保存如此之好的同一风格的玻璃碗。“凸钉玻璃碗与边上的多组玻璃器形成一个说明,即当时的固原是丝路上的重要商道,这里有大量的贸易,而玻璃则可能是其中最重要的进口商品之一。”

展览现场,李贤墓出土的凸钉玻璃碗

隋唐时期实施开放的对外政策,此时的固原被称为“原州”,作为丝绸之路重镇和长安通往西域的重要门户,经济文化获得空前发展。当时固原境内寓居有包括汉族、突厥、铁勒、吐谷浑、乞伏部、粟特、党项等在内的多个民族,其中,以中亚粟特“昭武九姓”之一的史姓最具特色。

展览第三部分以固原隋唐史氏家族墓出土文物为切入点,展现入华粟特人的华夏化进程。

展览现场,第三部分以固原隋唐史氏家族墓出土文物为切入点

固原地区史氏粟特人家族墓地是国内首次发现的隋唐时期粟特人墓群,出土墓志皆以汉文书写,墓志四周多装饰有四神与十二生肖图像。

史射勿墓壁画人物造型方法为典型的中原式,线条遒劲有力,变化丰富。该壁画中的人物造型方法与李贤墓大不相同。两墓虽位于同一地理单元,绘制时间仅相距四十年,但人物形象特征和造型方法却大异其趣。

史射勿墓壁画人物

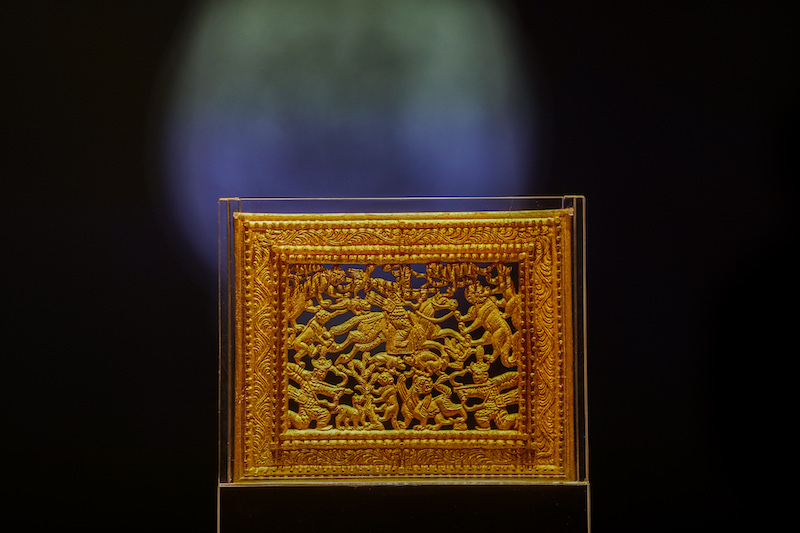

展览现场,狩猎图金方奇

入华粟特人面覆金饰、口含金币的葬俗,又体现出对其部分传统习俗的保留。展柜中,金方奇上的狩猎图像精美绝伦,乐舞绿釉陶扁壶见证了胡人乐舞随着丝路传入中原,最终升腾为盛唐气象的鲜活注脚。这些文物不仅反映了丝绸之路上文化交流的繁荣,更彰显了中华文明“和而不同”的深厚底蕴。

展览将展至11月17日。