上海试点启动“科妍回归计划”,助力女性科技工作者产后回归科研

“在深夜实验室的灯光与婴儿啼哭间的拉扯,是无数科研女性的日常。”近年来,女性科技工作者的处境受到越来越多的关注。尽管她们在整个科技工作者群体中顶着“半边天”,但绕不开的“生育”增加了很多无形的压力,以致许多人“中途下车”,形成女性科技人才成长的“漏管现象”。

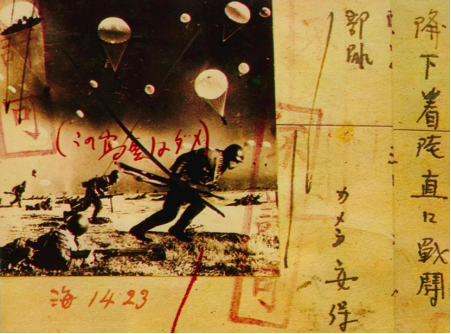

上海市科妍回归计划(试点)启动会现场 。 上海市科委 供图

为此,上海在9月2日正式启动了科妍回归计划。该计划将在中国科学院上海分院在沪单位试点开展,为因生育暂别科研岗位的女性科技人才提供全方位支持,既包括个人生育补贴和科研经费支持,还有加大宣传、举荐评优、培训研讨等。

女科学家“越向金字塔尖,身影越孤单”

当天在上海科学会堂举行的启动会上,领导和嘉宾们分享了一组又一组与女性科研人员相关的数据。从这些数据中既能看到女性力量的彰显,又能看到女科学家的窘境。

截至2024年,上海从事科技活动人员中,女性占比43.96%,较2021年的35.2%有明显提升。再聚焦一些,在中国科学院上海分院系统内,女性专业技术人员总数4421人,占比38.71%,而在生命科学领域,专业技术女性占比最高,可以达到58.27%。

这些数字都证明着上海市科学技术委员会党委副书记王宇在会上所说,女性科技人才汇聚是上海城市发展的宝贵财富,为上海科创中心贡献了磅礴的“她力量”。但在高级职位或领军人才中,在更高层级的国家自然科学基金项目中,女性占比有明显下降。

8月26日公布的2024年度上海市科学技术奖励中,女性获奖者占比约20%。另据统计,两院院士中女性占比仅为6%,国家级人才项目中女性不足20%。中国科学院上海分院党组副书记孔朝晖表示:“越向金字塔尖,身影越孤单。”

在这个比例的变化中,“生育”是那个无法也不应被忽视的重要原因之一。实践表明,三四十岁正是科研产出的高峰期,大部分杰出科学家包括诺贝尔奖得主等,取得突破性成果的年龄主要集中在30至45岁。而我国妇女平均生育年龄接近30岁,上海户籍女性2024年的平均初育年龄为31.8岁。

据《科技进展》的相关论文研究发现,学术界的女性在生育后学术生产力(论文产量)会下降20%左右,而男性则普遍没有这种情况。另据2024年面向上海已生育科研女性开展的一项问卷调查,737名受访女性中46.13%认为生育子女对女性科技人才工作和职业发展的影响较大,部分女性在生育后选择放弃一线科研工作,仅12.08%的受访者认为生育对科研工作没有影响。

2024年1月,上海市人大代表朱美萍在上海两会期间提出“关于设立女性科研回归基金,支持女性科技人才在上海科技创新中心建设中发挥更大作用的建议”的书面建议,期望因生育期中断科研的女性能够获得重返赛道的机会。同年9月,浦江创新论坛女科学家座谈会上,多位与会院士、专家提出要关心女性科研人才发展,帮助女性更好平衡家庭与事业发展,减少优秀女性科研人才“中途下车”的现象。

这些声音被听见,上海市相关部门不断推动落实有关建议,朱美萍形容这宛如一个“孕育新生命”的过程。终于,2025年度上海市科妍回归计划(试点)“呱呱坠地”。

科妍回归计划:将支持20位优秀产后科技女性

记者从启动会上获悉,科妍回归计划会在中国科学院上海分院等在沪单位试点开展。该计划将支持20位优秀产后科技女性,一次性给予每人5万元资助,其中2万元用于个人补贴,一次性发放给支持对象;3万元用于支持科研,经费采用包干制。后续还将把支持对象纳入女性科技人才库,持续跟踪关心,通过加大宣传、举荐评优、参加培训研讨等方式予以进一步支持。两年后,将对支持对象科研进展与能力提升进行综合评价。

申请对象需要满足几个基本条件:中国科学院上海分院系统在沪单位的在职在岗女性科研人员;年龄40周岁以下(即1985年9月1日及以后出生);生育结束后2年内(即2023年9月1日及之后生育);具有博士学位、副高级专业技术职务。在具体工作方面,申请对象需要具有较好研究基础,承担或参与面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的科技攻关任务,有突出表现和较好研究成果,有较大科研发展潜力。

上海市科学技术委员会党委相关负责人告诉记者,计划的初衷,一方面是帮助有发展潜力的女性克服特定困难,40岁以下的博士、副高是潜力的证明,后续还会好中择优予以支持。而另一方面,没有把要求提至“正高”是因为这些人群或许科研资源较为丰富,要把有限的资源给予更加需要帮助的群体。

此次计划的启动也离不开社会力量的参与。启动会上,中国建设银行上海分行和上海自然堂集团有限公司向科妍回归计划首批捐赠资金100万元。

作为可能的受益者,中国科学院上海营养与健康研究所副研究员李文然已经有着9个多月的身孕。在她看来,计划精准地识别并回应了女性科技工作者最核心的诉求,通过实质性的支持措施架起一座关键的“回归之桥”。这座“桥”将有效缓解“生育”与“科研”双期叠加的压力,最大程度减少职业生涯的中断感,保护科研积累和创新动能。

上海市妇联也表示,“科妍回归”是一项需要久久为功的社会工程,未来将在试点基础上进一步扩大辐射范围。