全球视野下的二战叙事与中国抗战|理查德·奥弗里:亚洲与欧洲、美洲同样重要

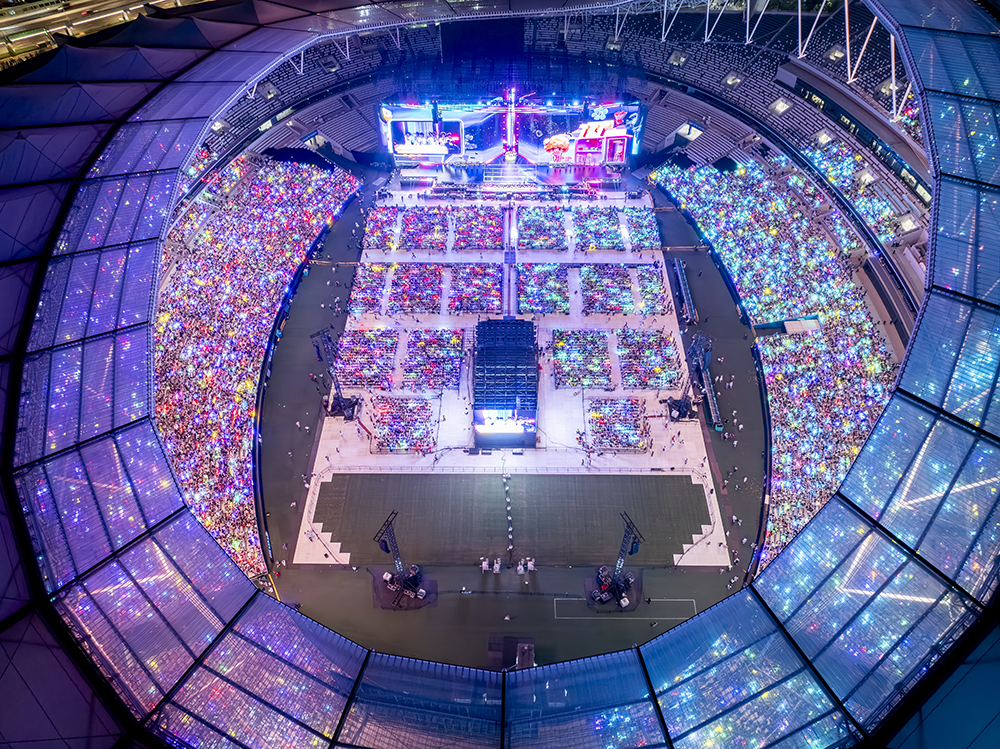

日前,纪念第二次世界大战暨中国抗日战争胜利八十周年国际学术研讨会在武汉大学成功召开。会议期间,海内外专家学者积极分享了第二次世界大战相关研究的前沿成果,努力跳出长期形成的“西方中心论”,试图以全球视野重新书写二战叙事,呈现以往被遮蔽、被忽视的历史声音。借此次会议机会,围绕“全球视野下的二战叙事与中国抗战”这一主题,私家历史与武汉大学第二次世界大战史研究所合作,对与会的几位国际学者进行了访谈,谈谈他们的二战研究,以及他们眼中的中国抗战。

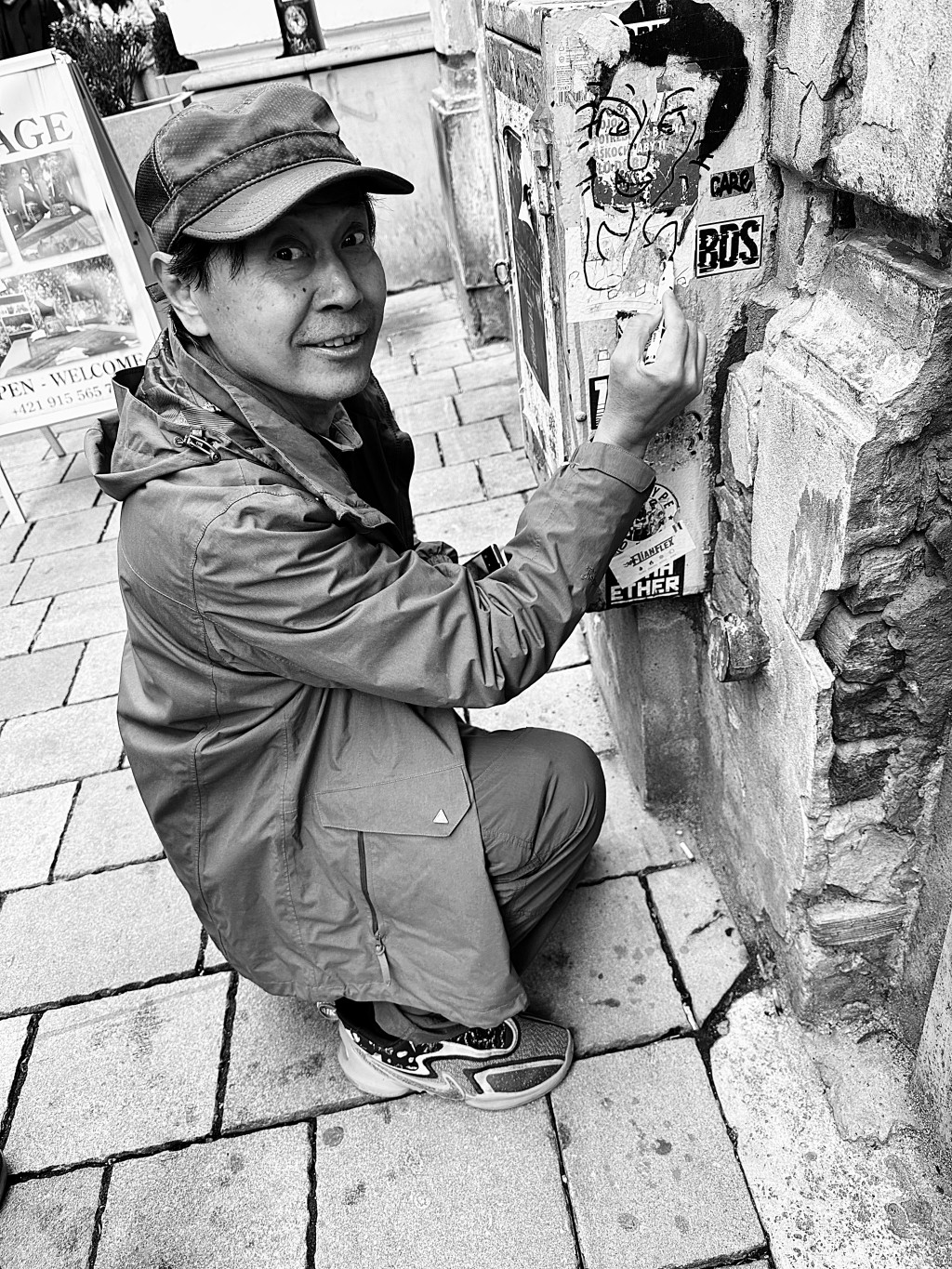

本期访谈嘉宾为理查德·奥弗里(Richard Overy),英国埃克塞特大学(University of Exeter)历史系教授。

理查德·奥弗里(Richard Overy)

可否谈一下您的二战史研究经历?

理查德·奥弗里:我对第二次世界大战的兴趣源于我决定在剑桥大学攻读博士学位,研究德国战争经济的一个方面——德国飞机生产。由此研究,我逐渐对二战中的空中力量产生了更广泛的兴趣,我的研究兴趣也随之逐步扩展。当然,我的父母经历过那场战争,在我成长过程中,他们在家里经常谈论二战,但我认为这并没有真正影响我选择研究课题的决定。

英国的二战史研究现状如何?

理查德·奥弗里:在英国学术研究中,二战史研究至今仍具有高度重要的意义。书店里摆满了通俗与学术历史著作,且每月都有新书出版。公众尤其青睐聚焦某一场战役、某位人物或某一主题的专著,而非泛泛而谈的通史。学术历史研究固然重要,且有众多学者致力于二战的各个方面,但这对公众的影响力相对有限。我没有特别钟爱的书籍,但在近期出版物中,我认为拉纳·米特(Rana Mitter)对中国抗战史的研究是重新塑造我们对二战认知的重要贡献之一。近期还有另一部重要历史著作是波兰裔英国历史学家哈利克·科尚斯基(Halik Kochanska)对二战期间欧洲抵抗运动的研究。需要说明的是,当我开始研究第二次世界大战的相关内容时,学术文献非常有限。大多数档案馆仍处于封闭状态。如今最大的不同在于,大多数档案馆已向公众开放,历史学家可以直接利用这些档案,而非仅仅依赖已出版的著作或回忆录。我通常能找到所需的大部分档案和研究材料,但西方学者在获取俄国和日本的原始资料时仍面临困难。

您为什么撰写《二战新史》(Blood and Ruins)这本书?

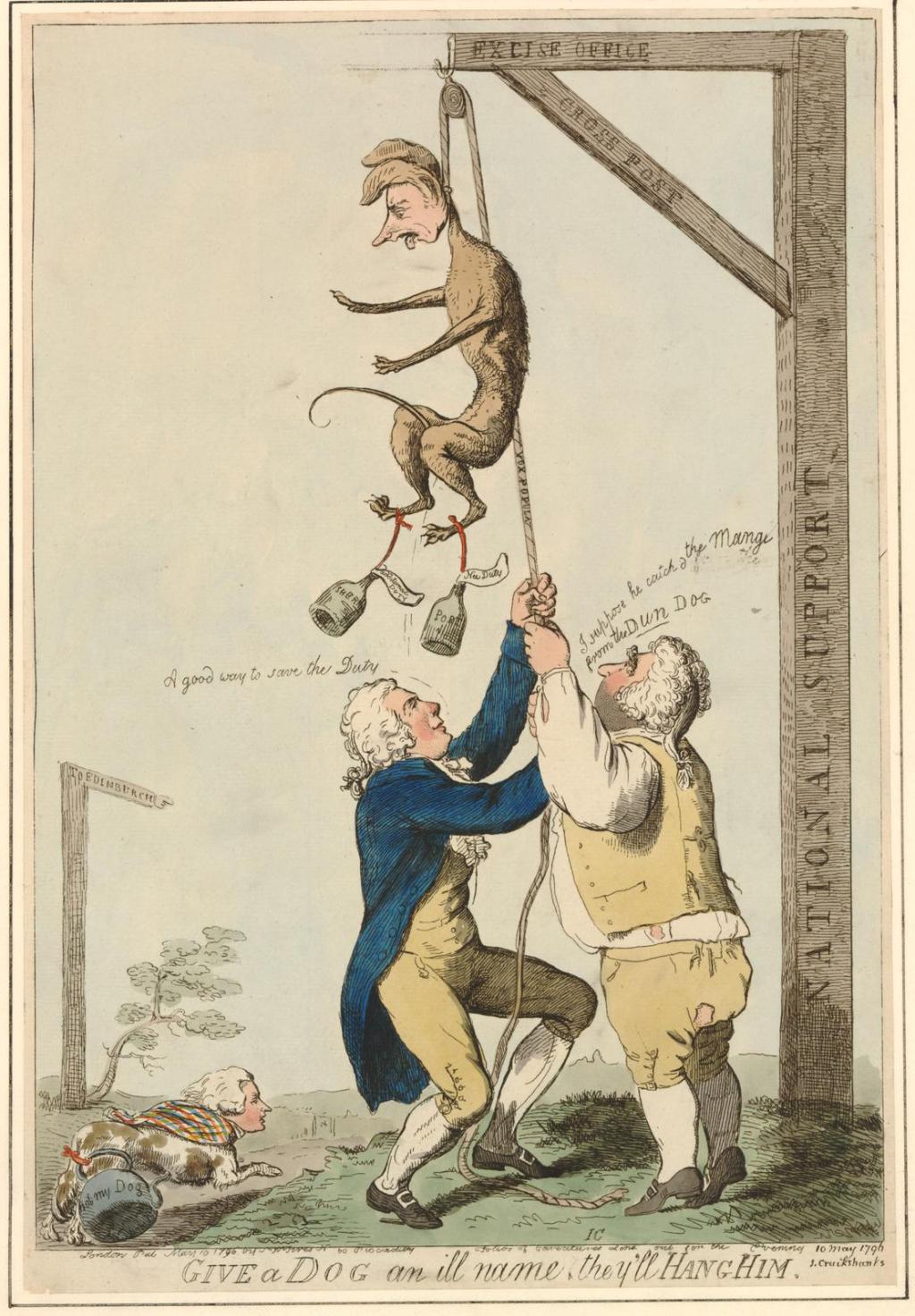

理查德·奥弗里:我长期以来一直计划撰写一部关于二战的通史,但关于这场冲突的文献中仍存在许多空白。当我开始撰写《二战新史》时,已有大量专业文献可供参考,而我在写作过程中又有更多相关著作出版。对我影响最大的研究是新近兴起的帝国史研究浪潮,它为我们理解过去两个世纪的历史赋予了全球视角。我希望撰写一部以全球视角呈现二战历史的著作,而非像往常那样聚焦于欧洲,并以帝国主义视角来诠释二战。

《二战新史》

我的结论强调了1945年作为转折点的重要性,它标志着人类社会从四个世纪的暴力帝国主义时代转向民族国家时代。在这段历史叙事中,亚洲所扮演的角色与欧洲或美洲同样重要。

值得说明的是,过去十年间,关于第二次世界大战的国际研究已成为一个令人瞩目的增长领域,涵盖了战前、战时及战后经历的方方面面。如今,人们对这场战争的理解不再局限于军事冲突,而是从文化史、经济史、性别史、内乱史等多个角度进行探讨。其全球性特征已被恰当地理解并融入这些新视角之中。当然,挑战在于如何将所有这些历史压缩成一部通史。我的努力表明,这确实可行,但新学术成果的庞大体量很快将使单卷本通史难以维系。

您如何看待中国抗战在二战中的地位?

理查德·奥弗里:我当然知道中日冲突。1987年我曾出版过一本关于该主题的小型教科书,以这一冲突呈现全球化视角下的二战起源,该书现已出版了第五版。目前,在公众层面,亚洲战争仍缺乏关注,甚至包括英国士兵参与的缅甸战役。然而,学术界对此的兴趣更为浓厚,过去20年间已出版了多部重要的英文著作,使得二战史学家如今能够以更全球化的视角和跨国框架来探讨相关问题。中国抗战在大学教学中鲜少被提及,但我认为,现代中国发展成为当今世界大国的历程将促使人们对此产生兴趣,20世纪30年代至40年代的战争正是这一历程的起源。

中国的抗日战争对中国作为一个大国的发展以及对20世纪30年代“新帝国主义”浪潮的挑战具有重要意义。如果中国放弃抵抗,日本将成为新亚洲的领导者,世界历史可能会大不相同。事实上,这场战争对日本而言是令人沮丧的,并促使日本做出攻击美国和英帝国的决定。这一决定对日本而言是灾难性的,因为日本面临着两线作战的局面——在中国和太平洋地区——这一结果在文献中通常未被充分强调。我没有学过中文,因此只能依赖已翻译成英文的材料,而目前这类材料还不多。我希望了解中国学者在国内战线以及共产主义和民族主义游击抵抗上的观点。此外,还希望更多地了解蒋介石政权的警察体系及其后果。

国际学界是否忽视中国抗战与苏联抗德战争?

理查德·奥弗里:近年来,很少有学者会淡化中国抗日战争的重要性,尽管有些通俗历史学家认为这场战争并不十分见效。苏德战争则是另一回事,在一定程度上取决于政治立场。一些学者更强调美国在二战胜利中的作用,另一些则更倾向于认可苏联在二战中的作用。我的观点是,苏联的作战努力确实对在陆地上击败德国起到了至关重要的作用,而美国和英国则主要在海上和空中作战。它们相互补充。至于中国的抗日战争,如果要对中国的作用做出恰当的历史判断,仍然需要对亚洲战争进行更多的研究和呈现。我认为,中国社会科学院世界历史研究所最近编撰的《新编第二次世界大战史》英文版在改变西方认知方面将会发挥重要作用。

《新编第二次世界大战史》英文版

您如何看待有关二战史研究的中外交流?

理查德·奥弗里:的确,中国学者对二战的研究尚未融入国际二战史讨论。显然,这首先是一个语言问题,但这并非不可克服,尤其是在人工智能出现之后。我希望看到从中国视角出发的对主要战役和围城战的详细描述;我也希望看到更多关于中国战时经济和战时生产的内容,因为人们至今仍难以理解中国军队在缺乏先进武器乃至各类军备的情况下,如何能坚持抵抗如此之久。二战史学界要加强中西合作,必须要有意识地推动中国与西方历史学家定期会面、交流思想,并尽可能共同开展写作项目。

您如何看待二战史研究的当代价值?

理查德·奥弗里:第二次世界大战的研究本身具有重要价值,不仅仅是因为它可能具有现实意义。这是人类历史上规模最大、伤亡最惨重的战争,因此将永远吸引人们的关注。当前有一种流行趋势,试图从二战中汲取教训以应对当今世界,但“教训”往往具有极大的误导性。当今全球的不确定性源于与20世纪三四十年代截然不同的压力和问题。试图将当下与过去进行比较的后果是,人们对新世界大战的恐惧日益加剧,以及关于重新武装和国家安全的讨论。这在我看来是无益的。不如专注于减少紧张局势、培养合作、避免暴力,即使如此也难以阻止未来战争的发生。乌克兰和加沙的局势表明,和平是多么地脆弱。我目前没有计划进行更多关于第二次世界大战的研究,但我近期的著作《战争为何发生》(Why War?)让我得以超越那场战争,探讨如何解释战争长期存在的现象。

《战争为何发生》( Why War?)

您如何看待中国在二战中扮演的角色?

理查德·奥弗里:我最想强调的是,中国不仅在1912年前成功阻止了欧洲和美国的殖民扩张,还在日本帝国主义扩张的年代中发挥了关键作用,挑战了帝国主义,以至于到1945年,传统的帝国主义观念已然消亡。中国在终结帝国主义过程中的作用需要得到特别强调。