对谈|李钧鹏、周忆粟:安德鲁·阿伯特过程社会学的魅力

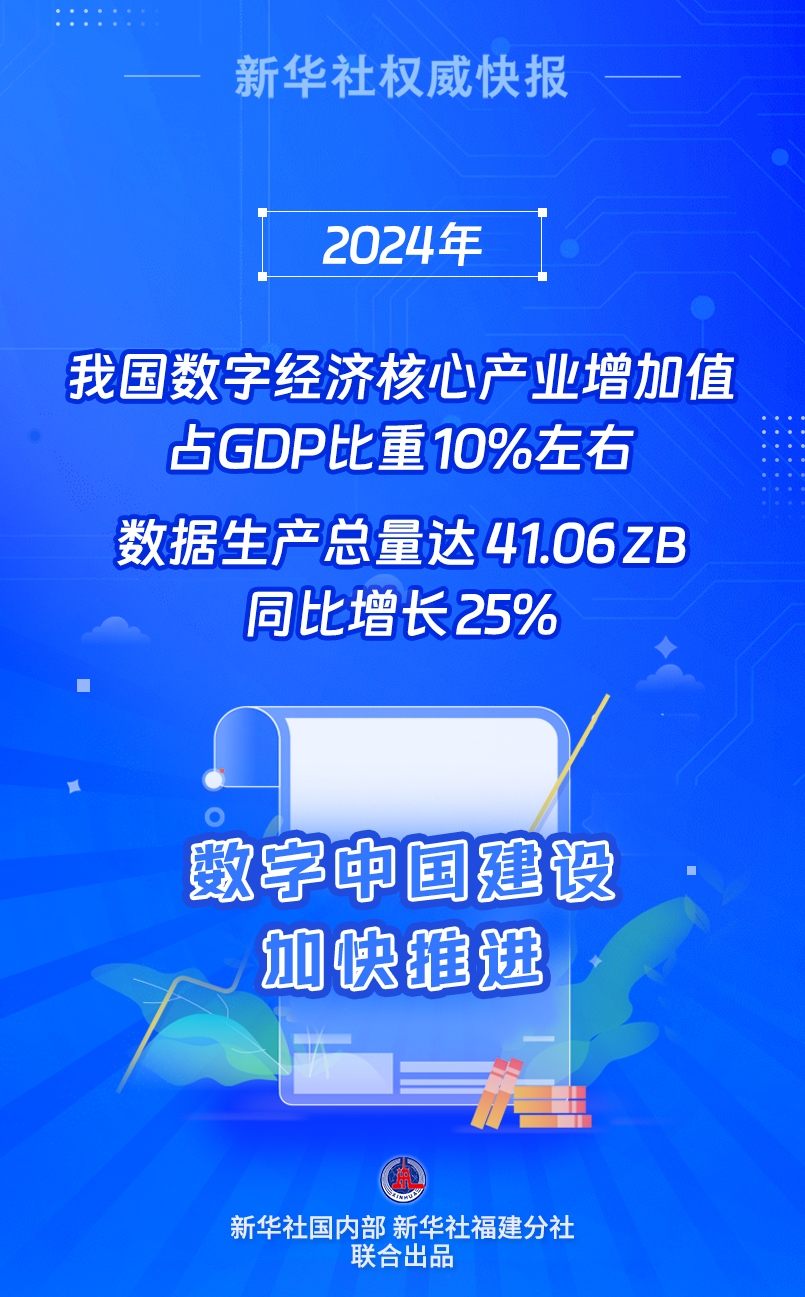

【编者按】安德鲁·阿伯特是当代社会学领域一位极具分量的学者。近日,他的著作《攸关时间:论理论与方法》和《学科的混沌》由北京师范大学出版社出版刊行。前者着重讨论了时间事件与因果性问题;后者则将学科分析和数理形式模型方法相结合,探讨了不同学科之间的复杂联系。

4月8日,华中师范大学社会学院教授、“历史—社会科学译丛”主编李钧鹏与澳门大学教育学院教育政策、社会学系礼任副教授周忆粟,围绕安德鲁·阿伯特的过程社会学展开对谈。择其精要,整理成文,以飨读者。

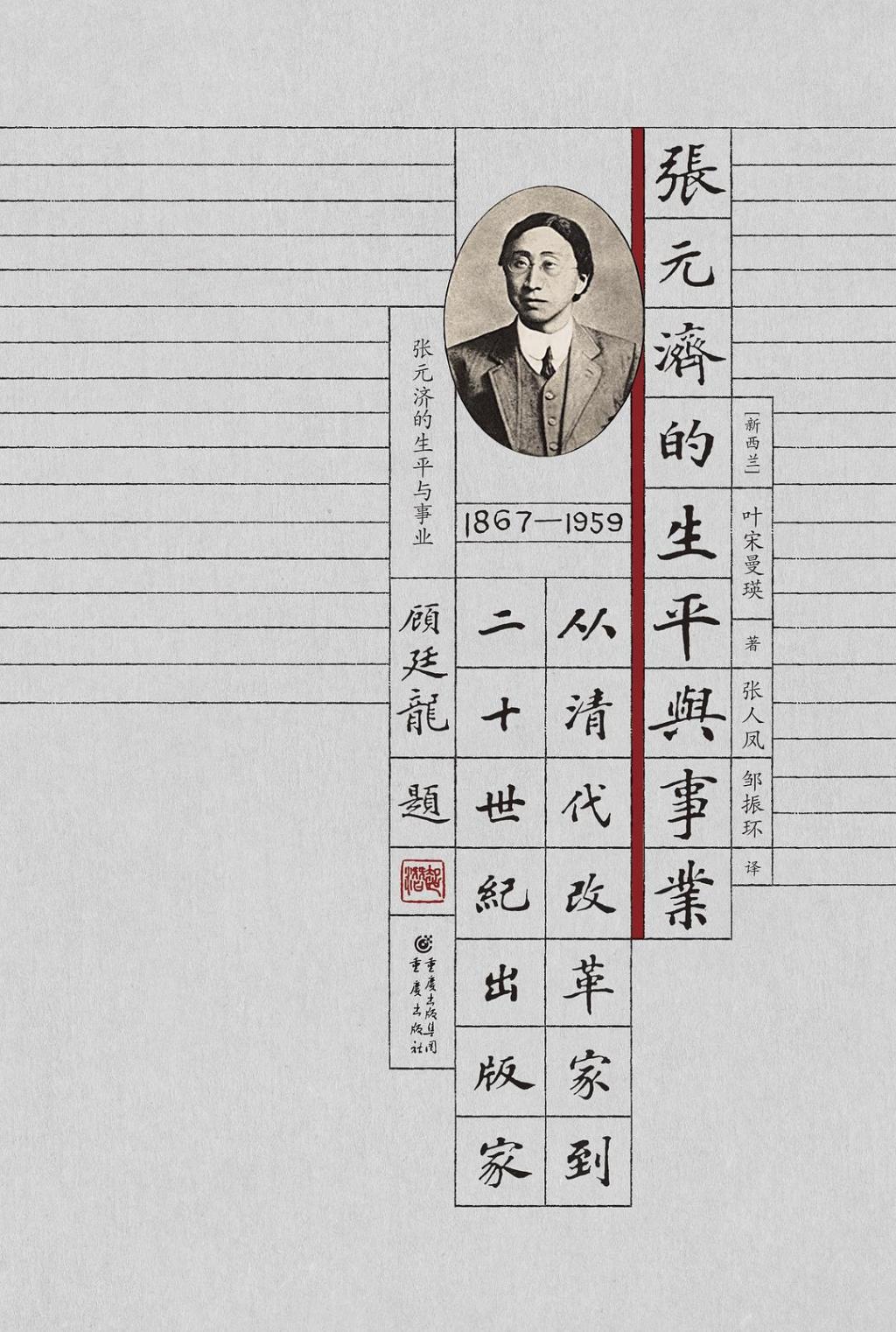

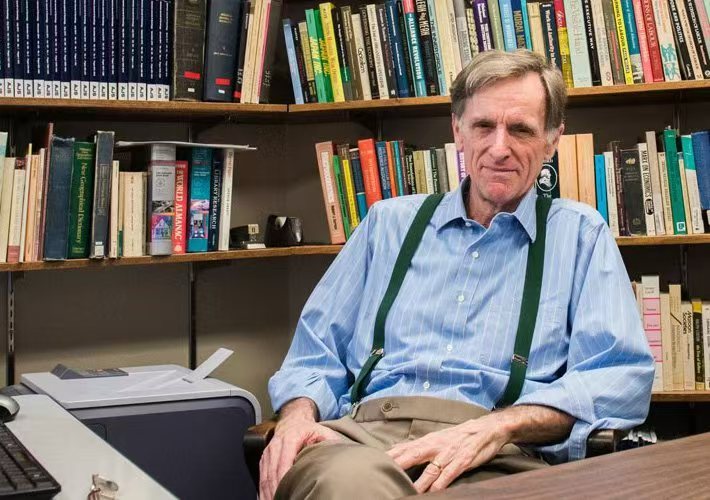

安德鲁·阿伯特

李钧鹏:我跟周忆粟老师都算是安德鲁·阿伯特的粉丝,但是我从来没敢把阿伯特给翻译过来,周忆粟老师做这个翻译工作并不是我逼着他做的,是他自己先对阿伯特产生了兴趣,主动地开始尝试翻译,然后正好我跟北京师范大学出版社在合作这套丛书,等于是一拍即合。

这套“历史—社会科学译丛”从策划开始到现在,已经超过10年的时间了,很惭愧的是至今只出了四本,还有一本《社会史的理论方法》大概很快就会出来。这些书都是非常好的书,在我看来都是天才之作,翻译也是相当用心。

我先简单讲一下我是怎么跟这几本书结缘的。很遗憾的是我至今跟安德鲁·阿伯特教授本人没有见过面,我也不是他的学生,我只是他的粉丝而已。我是2003年到美国读博士,之前我在国内学的是经济学,对社会学完全不了解。我还记得是8月份,刚去美国就逛北卡罗来纳大学的校园书店。因为马上就要开学了,有门必修课叫社会学理论课,差不多是一个礼拜一本书的阅读量。那个书店有整个这门课的指定教科书,当时就看到了阿伯特的这本,英文叫做Time Matters,就是《攸关时间》,这本书是2001年出版的,我是大概两年之后接触到这本书的。我还记得这本书的封面让我非常喜欢,做得非常雅致,是日本的一幅画。当时我以为是中国古代的国画,后来看了封底介绍,才知道是日本的画作。我们那个学期的社会学理论的博士课程,有一次就读到了那里面的一个章节。

说实话当时我读阿伯特没有太多的感觉,因为我的基础比较弱,没有太多的领会。在我转学到了哥伦比亚大学之后,才开始对阿伯特有了相对深的了解。这里面有个背景,我当时的导师查尔斯·蒂利跟阿伯特非常熟悉。虽然他们属于两代人,但在学术上是互相欣赏的。《攸关时间》的封底推荐语,其中之一就是来自查尔斯·蒂利。有一次聊天,他说当今世界上还活着的社会学家里,最天才的有两个人,一个是哈里森·怀特,一个是詹姆斯·C·斯科特,然后说阿伯特也非常接近,大概可以排第三,这是他的一个评语。

当然我也很难说得清楚,我有多少是受到他的影响,但如果你要问,我最佩服哪几位社会学家,我觉得包括蒂利本人,包括阿伯特,都是我非常佩服的学者。

我相信周忆粟老师,他也是出于对阿伯特本人学术的欣赏和佩服才来翻译这几本书的。我也经常跟我的学生说,这话听着比较粗糙,但确实是我的内心话:每个人的时间都是有限的,而且根据我自己的教学经验,我越来越觉得读书并不是一定读得越多越好。你读了很多二三流的书,反而可能对你有坏作用。所以我一向建议学生,我们在读书的时候一定要多读好书,把你有限的时间用在这种好书上,特别是像阿伯特这样天才学者写的书。我觉得咱们今天谈的这几本书,都是属于极少数的值得学生来细读、来认真研读的好书。

《攸关时间:论理论与方法》

周忆粟:我接触阿伯特其实是比较特别,事实上我在博士生期间没有很系统地读过他的书,我知道有这样一个人,因为他是芝加哥大学社会学系很著名的一个老师。但是我的博士训练主要是在教育学院,关注教育,就是一些实际性的事情。

我接触到阿伯特是在2018年,在一个现在来看很特定的时候——有一天我在看视频网站,算法突然推送给我一条他大半年以前在德国开会时的一个演讲,我当时正好处在自己职业生涯一个比较重要的节点,已经获得了终身教职,但是对于自己的整体研究其实并不特别满意。我相信很多青年学者,“青椒”也好、现在的博士生也好,你们以后也会常常发现,自己进入这样一个特定的职业生涯的环节:发现自己能够做传统意义上的研究,但是对未来的职业生涯和未来的时间会产生怀疑。

我经常问自己,在未来20年或30年的职业生涯中,是否要一直写这样的文章。大家都知道,为了完成学校或外部考核的要求,每年都要写一些文章。但我不想这样。问题在于,对现状不满,想要找到一条不同的理论路径,这其实是非常困难的。这时我突然意识到,自己过去的理论训练存在不足。于是,我带着一种信念去寻找不同的理论资源。我希望这些资源能与我的兴趣爱好、训练背景以及感兴趣的实际问题相联系。为此,我广泛阅读文献、书籍,并在网络上搜索了大量资料。

可能是因为我之前阅读的内容被某个算法捕获,那天系统推荐给我一段视频,我看了之后非常震撼。我听了他一个小时左右的演讲,之后在网上找到了他的演讲稿,并仔细阅读了一遍。我发现这就是我想要的东西。这篇文稿后来被我翻译成中文,发表在《清华社会学评论》上,标题是《专业知识的未来》,是与社科院的刘文楠老师合作完成的。这算是我个人的一个契机。发表以后,我发现许多同行,如钧鹏老师等,同样对阿伯特的理论感兴趣。但当时国内还没有系统引进阿伯特的著作。

2016年,阿伯特访问了中国,在北大文研院做讲座,这可能是他最后一次来中国。因为年纪大了,他的身体不适合长途旅行。那年,以他在文研院的讲座为契机,他的第一本重要著作《职业系统》被翻译出版。但在那之后,他的几本大部头理论著作无人问津。我们知道,在现代学术界,从事理论翻译工作并非易事,也并非特别讨好的事情。

2019年初,一位出版界的朋友问我是否有兴趣翻译阿伯特的书。当时我很心动,但内心也很挣扎,因为翻译书籍在大多数学校里并不算是一项能计算工作量的“好工作”。尤其是对于有“战斗力”的中年学者来说,学校更希望我们专注于其他研究。但恰逢疫情,所有国际会议、学术交流和访学计划都被取消,我突然有了大量时间。于是,我决定接下这项工作,没想到一进入这个领域就一发不可收拾。

钧鹏老师提到,《过程社会学》是我翻译的第一本阿伯特著作,但实际上这是他2016年出版的最新作品。通过翻译,我与阿伯特建立了联系,甚至两周前还与他讨论其他著作的出版计划。他可能在未来一两年内会有一些其他著作出版。目前,过程论只是抛出了一个端倪,阿伯特并没有系统地阐述它到底是什么。他从很多不同的侧面描绘了这样一个理论可能是什么样子,但很多具体问题还没有分析。

我觉得从学理上来说,《攸关时间》和《过程社会学》更接近一些,更偏向纯社会学理论,而《学科的混沌》则是一本更独立的著作,阿伯特在这本书里延续了之前关于职业的一些看法,主要讨论了学术知识的变迁过程。总体来说,阿伯特这几本书的脉络大致如此。我个人也因为翻译他的书,生活进入了一个特定的时间节点,从而与他结缘。

我非常愿意分享他的研究路径以及他看待问题的角度。尽管“天才”一词或许夸张,但他的思想确实独树一帜。阿伯特颠覆了许多社会科学领域对知识关系的常规认知。什么是常规认知呢?《学科的混沌》第一章就提到,学术界长期存在学科内部的“鄙视链”。比如,我经常跟学生开玩笑说:量化研究者看不起质性研究者,认为质性研究只关注个案,无法说明总体情况;而情境研究者又批评实证主义者过于机械,仅通过问卷和变量描述世界,缺乏情境深度。此外,学术界还存在许多二分法,比如叙事与分析、实在论与建构论、纯粹知识与应用知识、情境型知识与超越型知识等。大多数人在学术争论中会选择站队,认为自己的研究范式更优,因为能发现其他范式的弱点。

阿伯特在书中指出,这种二分法低估了知识的复杂性。他提出,知识世界实际上是一个“多重分形”的机制——分形是几何学中的概念,指一个大的整体由许多与之相似的小部分组成。换句话说,知识是“你中有我,我中有你”的。

在第二章《压力的二元性》中,他探讨了“压力”这个概念;第三章《建构的碎片》分析了建构主义在社会学中的历史;第四章《历史的统一》讨论了历史学与社会学在学科中的相遇。通过这些案例,阿伯特指出:知识演进并非某个范式长期垄断,而是经历代际循环与更替。在这个过程中,知识的遗忘和再发现是常态。比如李老师今年发过的一篇文章,讲的就是“知识的遗忘”。

社会建构论曾被认为是解释世界的利器,我们说社会的一切,包括性别、情感、社会关系等等,都是建构的。什么叫建构?就是我们人为用一套话语把它给塑造出来。但建构论往往在一两代人后被遗忘,随后又被重新发现。这种“遗忘-再发现”的机制在学界是常态。如20世纪60年代关于deviant/偏异者人群的建构论研究,曾经一度被遗忘,但后续在社会学中不断被重新发现,反复被援引。阿伯特认为,知识世界并非静态的“谁赢谁输”,而是动态的混合体——旧理论被装入新框架,新问题用旧工具解决。

这一点对我很有启发。我在高校工作,我们每天都在知识生产的生态系统中工作,无论是设计软件、编写代码、撰写广告文案,还是从事学术研究,都会经历类似的循环过程。阿伯特的分析不仅清晰易懂,还系统地阐述了知识生产作为一个动态系统的本质。这也是《学科的混沌》最吸引人的地方。

《学科的混沌》

李钧鹏:周老师的分享让我产生强烈共鸣。阿伯特的分析特别贴合学术圈的认知模式,甚至包括我们对自己的定位。例如,我教授社会学理论课程多年,却不愿自称“理论研究者”。这种矛盾并非个例。阿伯特是一位关系社会学家,他认为,学术身份需要通过与他人的关系来界定。作为社会学圈里公认的“理论人”,我却常常觉得自己的文本研读深度不如他人。我的研究更侧重实用——阅读马克思、韦伯时,我会反复筛选与自身兴趣相关的部分,而不是通读全书。这说明即使同属“理论学者”,内部差异可能比理论与量化研究之间的分歧更大。阿伯特的框架让我意识到,理论学者内部也有“硬核派”和“软性派”之分。就像我当年在美国喜欢理性选择理论,这可能跟我的经济学背景有关,后来虽不再认同,但若置身于攻击理性选择理论的群体中,我会反过来为该理论辩护。这种立场的相对性,正是阿伯特分析的高明之处。

从知识社会学视角看,阿伯特的这本书堪称内部主义研究的典范。近年来我与学生合作的论文聚焦“知识生产的内外视角”。阿伯特的独特之处在于,他不像传统知识社会学(比如受马克思主义影响的曼海姆学派)那样强调社会结构或经济背景对知识生产的影响,他不讨论工业化、战争等外部因素,也不涉及学术声誉竞争,而是聚焦知识生产自身的文化逻辑。他观察到任何文化领域都会产生内在分歧:左右之争、软硬之别、量化与质性的对抗……甚至同一阵营内也存在细分(例如对量化持同情态度的质性研究者与对量化抱有敌意的质性研究者)。这种分析框架极具洞察力,尤其对长期关注知识生产的学者而言,提供了全新的理解工具。

周忆粟:阿伯特教授的特点,如果用计算机术语形容,就是擅长“并行处理”——他脑中同时推进十几个甚至更多想法。这些研究并不是按顺序完成,比如先完成A论文,再写B论文,之后再是C论文,而是齐头并进。这对学者而言是巨大的挑战,毕竟时间精力有限,很难同时深入所有课题。即便对阿伯特本人也是如此。

这两本书其实是他中期的学术成果。阿伯特1948年出生,这两部作品出版于2001年,当时他已过50岁。书中的文章从1980年代末开始,贯穿整个90年代,属于论文集形式。例如,他的实证研究逐渐难以被传统学科归类,因此分形概念被单独提炼为一种观点。这种学术轨迹非常有趣。如果将阿伯特作为个案研究,会发现他的理论体系并没有在年轻时就定型。我曾经同他确认过,他在读博士或任助理教授期间,还没有明确未来的研究方向。他的核心兴趣是解释社会世界,但他的背景和个性使他拒绝被定义——既不被框定为历史社会学者,也不局限于质性研究或量化分析。他不断尝试突破学科边界。

对于今天的年轻学者和读者来说,这些著作呈现的是完整的成果,但我们别忘了,作者在写这本书之前经历了很多学术上的不如意。绝大多数明星学者的博士论文都是他们学术生涯的“敲门砖”,但阿伯特的博士论文甚至未能出版。他耗时七八年完成,却因为发现了重大的理论缺陷而放弃成书。

他并没有气馁,转而投入小型实证项目。他1982年博士毕业,却早在1978年在新泽西罗格斯大学任社会学讲师时,便进入创造力高峰期——许多后期理论的雏形均源于此阶段。不过当时他的理论积累尚未成熟,无法直接成书。他家中存有几箱笔记本,记录了大量草稿,部分想法沉寂多年,另一些则历经数十年打磨才成型。

阿伯特的文字魅力源于他对写作的极致追求。他从不追求快速发表,每本书都经过反复修改。我曾经看过他不同阶段的草稿,修改程度之深令人叹服。这种精益求精的态度使他的作品既保持内在连贯性,又能在意想不到的方向持续深化。希望我的译本能传递这种思想与文字的双重魅力,不足之处也请大家批评指正。我在翻译阿伯特的三本书时,已经将他引用的所有著作中有中文译本的全都标注了出来。如果读者感兴趣,可以在书后附录中找到对应书目,其中半数以上已有中文版。

从理论渊源来看,阿伯特的思想主要源自芝加哥学派,尤其是美国实用主义哲学家乔治·赫伯特·米德(George Herbert Mead)。米德是一位天才型的学者,虽然在作出最关键的理论著述时因意外去世,但他留下的思想遗产对社会学影响深远。他的著作《现在的哲学》以及部分选集在国内已有译本。米德提出“世界是一个充满事件的世界”(“the world is a world of events”),这一观点构成了阿伯特过程社会学的哲学基础。此外,约翰·杜威(John Dewey)、威廉·詹姆斯(WilliamJ ames)、查尔斯·桑德斯·皮尔士(Charles Sanders Peirce)等实用主义哲学家对他的影响也很大。杜威与米德在芝加哥大学是亲密的合作者,他们的思想在教育学领域尤其具有启发性。

在方法论层面,阿伯特非常重视历史研究。他阅读了大量历史书籍,包括美国史、中国史等。在《攸关时间》这本书里,他专门讨论了历史研究的意义。最近他在《上海书评》的访谈中也提到,社会学可以从历史研究中获得独特的视角。

刚刚李老师其实也提到,阿伯特的数学背景非常扎实。他成长于美国“新数学”(New Math)教育实验时期,高中时学习了近世代数、群论等高等数学内容。他的早期成果深受数学社会学影响,比如刚刚李老师提到的天才社会学家哈里森·怀特(Harrison White)的社会网络研究,尤其是“空缺链”理论。怀特本来是物理学博士,后来转向社会学并开创了社会网络分析学派。阿伯特的《职业系统》这本书就是受到了怀特“空缺链”概念的影响。

阿伯特跟我说,《职业系统》这本书的雏形是他在哈佛大学求职演讲的内容,后来整理成书。如果读者想进一步了解他推崇的学者,可以参考《攸关时间》与《学科的混沌》这两书的脚注。总的来说,阿伯特的思想是多元融合的,并不是单一受某位学者影响。

李钧鹏:刚才周老师说道,阿伯特可能不算传统意义上的“天才”,但我觉得他至少是个“怪才”——这绝对是褒义词。学术研究如果跟别人一模一样,那多没意思啊!我始终觉得学术上“剑走偏锋”是好事,必须跟主流不一样才有创新。阿伯特就是这种极具创新性的学者。

说到思想来源,周老师前面分析得很透彻。阿伯特的研究领域其实有清晰的区分:他的经验研究主要围绕芝加哥展开,毕竟这里是职业社会学和法律社会学的重镇。西北大学、芝加哥大学,还有美国律师协会都在这座城市,连他学术圈的好友都集中在当地,这种环境对他影响很大。

阿伯特对社会过程的分析,尤其是时间性研究,不仅受米德启发,还融合了柏格森、怀特海等学者的思想,这一点在《攸关时间》的序言里交代过。怀特海是100多年前的英国数学家、哲学家,他的“过程哲学”强调动态是社会的常态,静态仅是某一瞬间的截面,是需要解释的例外。这种“动为常态、静为特例”的观点,对传统社会学简直是颠覆性的冲击。

我给本科生上课时还在说这件事:20世纪50年代帕森斯结构功能主义一统天下,但他晚年就已经跌下神坛了。阿伯特之后,社会学理论在我看来基本陷入停滞,核心问题就是缺乏好的过程分析框架。近几十年,学界重新关注埃利亚斯等人的理论,试图弥补结构分析的不足。传统社会学喜欢谈结构,但过程本身——从A点到B点的动态转变——始终缺乏系统研究。阿伯特的著作,这三本书,有望重塑社会学乃至整个社会科学的范式。

再补充一点,阿伯特的研究和当代社会科学的许多趋势不谋而合。比如质性研究过去总被质疑:研究一两个案例怎么能得出普遍结论?例如比较法国大革命与俄国革命。但近一二十年学界观念转变了,哪怕只研究单个案例,只要把内部过程梳理清楚,这种分析的价值不亚于结构分析。阿伯特在这方面给了我们巨大的启发。

周忆粟:我想接着李老师提到的阿伯特社会学思想中的“魅力”展开说明。这一点贯穿了他的所有著作,无论是学术学科研究还是系统理论著述。我认为他深受怀特海、柏格森以及米德思想的影响——在他的视角中,整个社会世界始终处于动态变化之中,“变”才是世界的常态。

阿伯特的理论核心在于追问:为什么在永恒变化中会存在稳定的现象?在他看来,没有固定不变的人或物,甚至生物学意义上的人类也在持续变化。生物学家会告诉我们,通过新陈代谢,人体细胞每5到10年就会完全更新一次。这种“变”不仅存在于生物学层面,社会学领域同样如此。无论是社会关系、社会力量还是社会组织,都处于不断变化中。

阿伯特的著作可以视为一系列尝试:从早期对职业形成的研究,到学科构建与知识变迁的阐释,他始终致力于以系统性方式解释这些动态过程。在这个过程中,他也在不断地与既有的社会学流派对话,包括广义社会科学领域的学者——阿伯特认为自己是与马克思、韦伯、涂尔干同谱系的社会科学家。

我们常常认为人类有自由意志和能动性,但同时又受制于各种社会力量,比如组织、文化、家庭、性别等。这两者之间的矛盾怎样调和?如果用过程论的眼光来看,就会发现一个动态的世界——所有事物都在不断形成,同时也在不断消散。

新事物不断涌现,但已有的事物必须抵抗外界的力量,否则也会随之变化。哪怕是像性别这样看似坚固、有生物学基础的概念,在当今社会语境下也在发生变化。它们之间的差异只是速度上的,而非本质上的。这就是阿伯特目前尚未出版的关于社会过程的巨著试图回答的核心问题:如何理论化这样一个不断变化的过程?从他已出版的书籍中,我们可以找到一些线索,但完整的答案还没有呈现。这也是我邀请各位读者一起加入阅读阿伯特的原因——去寻找这个谜底。