《八重樱闲话》:将文学变成一场关于“如何观看”的艺术

过去从未远去,它只是换了叙述者。

文学史的宏论多半声高气短,而李长声选择了不追求旋律变化的低声咏唱——这种持久的共振,为细微的和声留出生成的空间。春浓樱花又一重,花下煮酒温闲话。“闲话”,近似古琴的“余音”:声止而意在;也像昆曲的水磨腔,气韵低回、不求高调。表层是逸事与传闻,内里则是一次对“文坛语言机制”的再布光。《八重樱闲话》将文学变成一场关于“如何观看”的艺术。

《八重樱闲话》,李长声/著,中信出版集团·大方,2025年9月版

这种“观看”艺术,也是一种“布置”艺术。李长声用“闲话”的语气,将作家们从线性的文学史中解放出来,重新安放在一个可以互相映照的空间——那便是他的文学拱廊。“闲话”是他的叙述方式,而“拱廊”是这种方式的形象化结构。它让文字的气息转化为空间的流动,让人物的呼吸在玻璃与光线的反射间再次显现。

这座拱廊比起博物馆式的陈列,更近于镜宫:每一块玻璃都呈现他者,同时回投观看者自身。雕像并未撤离,改变的只是被观看的方式。李长声以“闲话”的姿态与叙述对象保持距离,同时保留了叙述的在场感——今日的布光落在旧时的展品上,时代与话语在折射中变形,人物的轮廓也由此重新被勾画。

村上春树、三岛由纪夫、芥川龙之介、夏目漱石,以及更多的名字。在他们的智识业绩栏旁,李长声兴笔添上几条注释——那些被传统评论忽略的细节:性格的偏执、习惯的瑕疵、人格的缺陷。正是这些偏差,让人物从颂扬的雕像里得以解冻。

喜欢村上春树的人,说他的文字节奏感强,无结论的叙述是一种能呼吸的文学。批评村上的人,觉得他的小说空洞,用“轻”掩盖社会问题,是日本中产的自我安慰;写作行为过于商业,操弄消解文学性的文字等等。李长声接着说,“村上虽不爱抛头露面,却一有机会就要诠释自己的小说……将物语上溯到人类嚼树根,烤野鼠的太古洞窟。”评价他也有文人的批判意识,写过随笔《诺门罕的铁墓地》,但说他的文体策略是闪现历史的记忆,又匆匆归因于无可奈何。“村上要把他用比喻不厌其烦的轻快文体所承载的物语抽象化,打造成一种理念。”最后轻声说,村上与诺奖无缘,但村上是世界的村上。

又说夏目漱石。他在伦敦的留学岁月里,被西方的冷漠与母语的局促双重撕裂,于是生出自卑与反讽的双重姿态。漱石有日记:“路上从对面走过来一个身材矮小脏兮兮的家伙,原来是自己的模样映在镜子里。我们的黄色来到当地才确信无疑。”他在家中是暴君,去世后遗族出了本《回忆漱石》,亮出了他“在家里的行状”。他在文学里却极度自省,用文字审判自己,用汉诗文疗伤。那种古典韵律给了他秩序感,也暴露了他精神的旧式依恋。理性与情感、克制与暴力、孤傲与自卑,漱石的复杂和敏感,也是那一代知识人的疲态。

李长声的写作还可理解为一种“镜头伦理”的实践:远镜体现叙述的克制与审美的节度,近镜显露伦理的关怀与人性的温度。文艺评论家朱航满在《读抄》中指出,若以舒芜论周作人散文的标准观之,李长声亦具“清淡而腴润”的气质。这种特征在《闲话》中尤为显著——他多以中远景描摹社会与人物的关系,而当情感渗入文字时,又以近镜捕捉人物的呼吸与神情。镜头的转换,不仅赋予随笔以电影的质感,也体现了他在审美与伦理之间的自觉平衡。

他用长镜头梳理芥川龙之介的创作源流,追溯其与古典小说的血脉关系,并以鲁迅的《故事新编》为参照,让读者理解芥川如何在改写中完成对古代叙事的现代转译。那是远景的铺陈——历史与文学在他笔下叠化成一个广阔舞台。他也拉近镜头,捕捉芥川致信旅沪同学索要“淫书”的细节,还原那一瞬充满生命力的青年神情——那是对古典中国的自由与生动的向往。而当他亲见近代中国的衰落,这份热情又转为失落与冷淡。镜头再切近芥川给章太炎的书信,细读文字间情绪的起伏——从兴奋到失落,从向往到疏离。

川端康成的章节,则更显“镜头伦理”的深度。作为日本首位诺贝尔文学奖得主,川端长期被“雪国”的孤高意象笼罩。李长声用长镜打破那层冷光,将他还原为文学改革的参与者——一个以“出世”的姿态自持,却始终在文学与现实之间维持往复张力的现代知识人。支援今东光议员选举的场面,孤高的文学家为政治站街,不顾结石发作,抓着别人肩膀强行登台。又或购画不付钱,露出“能奈我何”的神情。这些有损圣像的瞬间,在李长声的近镜里被温柔地记录。文学家不再是“精神的高空行者”,而是有呼吸、有利害、有齿痕的普通人。

通过镜头的推移,李长声重建了“实时观看”的可能——既不让人物滑入偶像化的迷影,也不将其逼入贬抑的窠臼,而是在冷与暖之间,还原人的复杂与体温。个体的形象被并置、互相映照,构成横向展开的文坛透视。

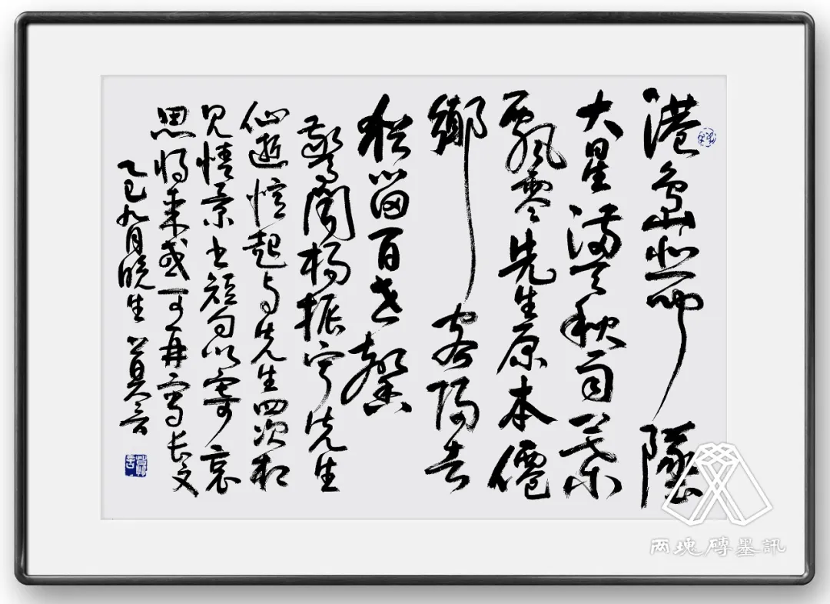

左起:川端康成、芥川龙之介、村上春树、三岛由纪夫、夏目漱石

在《闲话》中,李长声还写到多位女性作家。乍看之下,似乎仍是男性主导的文坛,然而女性的音容与文字,早已被纳入同一视域——她们的光线与阴影,共同参与了拱廊的构图。武田百合子的率真泼辣,须贺敦子的感性与孤寂,森茉莉的才华与任性,岛田佑子的锐气,以及宫部美幸的叙事技艺,都在李长声的镜头中获得位置与呼吸。女性书写让拱廊的样态更加多维与开放,使“文坛”不再只是性别秩序的展台,而成为语言与经验互为镜像的场域。

结尾处,李长声以《源氏物语》的诸多译本为线索,完成了拱廊空间的最后一次“聚光”——他将紫式部与近现代译者的群像置于同一光源之中,并将西方学者威利、翟理斯等纳入视野。这一安排,既延展了“日本文学”的边界,也使文坛空间从民族叙事转化为跨文化的互文生态。

通过这样的布光,拱廊不再是静态的陈列,而成为动态的流动场——文学在多重视角的交汇中,获得了新的深度与美感。