上海如何延续“实验”精神,避免“离谱”的创新?他们的观点在文化讲坛激荡

百年前,海纳百川的上海是全国各地艺术青年实现理想抱负的“文化码头”。

如今的上海如何为青年文化人才营造“守正出奇”的生态,青年在上海城市文化的构建中又能贡献怎样的力量?

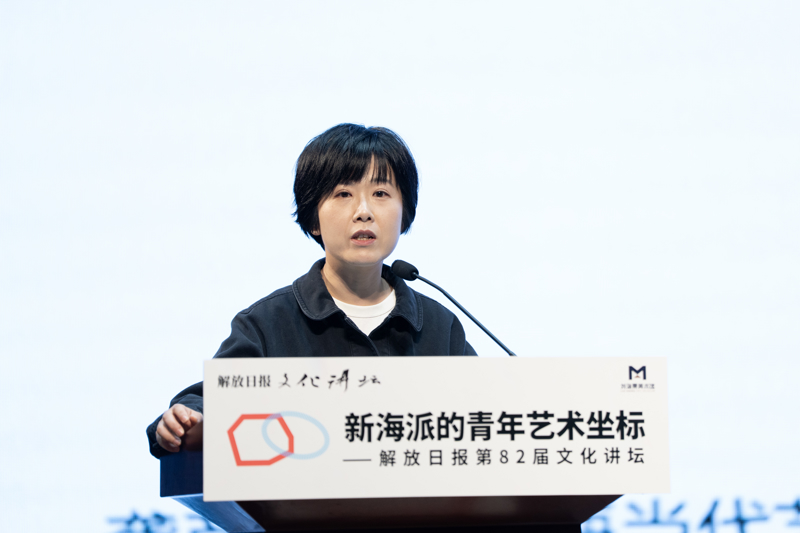

在昨天举行的解放日报第82届文化讲坛上,来自国内外的著名美术理论家、青年艺术家、策展人从各自的实践出发,阐述了他们对“新海派的青年艺术坐标”的深刻思考。

著名艺术家、美术理论家、复旦大学艺术研究院院长潘公凯

延续“时尚+实验”的海派精神

复旦大学艺术研究院院长潘公凯是著名艺术家、美术理论家、美术教育家,他曾在中国美院、中央美院担任院长。他用“时尚+实验”概括海派文化的创意精神。

在潘公凯看来,上海的“老海派”包括两个方面:一是从“金石入画”演进而来的传统写意水墨画的路线,以任伯年、吴昌硕、潘天寿等大家为代表。

二是通过留学生和海路传入的西方时尚文化。鲁迅提倡的新兴木刻以及刘海粟、林风眠、吴大羽等人带入的西方素描、写生和对现代艺术观念的重视,是其中的重要部分。

潘公凯认为,当下上海在艺术领域的发展策略应当继续“老海派”的传统,即“时尚+实验”。“时尚”是指要关注国际艺术趋势,不能将自己孤立起来,而应当和世界紧紧联系在一起。同时要继续“实验”,要更深入地研究民族传统,弘扬民族文化,建构中国的当代艺术,建构中国的未来艺术。

未来,人类艺术所面临的问题将是前所未有的,硅基生命和碳基生命之间的关系将成为全人类最大的困惑,“双主体”的关系如何处理,也将是未来青年艺术家们要面临的最大挑战。这不仅仅是一个艺术问题,更是人文学科的大问题。

芝加哥艺术博物馆亚洲部主任、中国策展人、亚洲事务部总裁 汪涛

期待具有“国际风”的中国艺术

作为芝加哥艺术博物馆亚洲部主任、中国策展人、亚洲事务部总裁,汪涛长期致力于亚洲艺术尤其是中国传统艺术的研究与推广,他曾策划了众多具有国际影响力的大展,被誉为“东西方文化艺术交流的桥梁”。

在刘海粟美术馆观看了第十八届上海青年美术大展后,汪涛感触颇深。“刘海粟先生于1929年赴欧洲游学,回国后写了一份《告国人书》,提出应当在中国开展西方艺术教育,他还发出倡议,要把中国艺术推向世界。刘海粟先生做了很多把中国艺术推向世界的努力,由于历史原因,有一些最终没能实现。让中国艺术在全世界得到更广泛的认可,依然是今天的艺术家们需要努力的方向。”

汪涛向观众分享了他所任职的芝加哥艺术博物馆收藏艺术品的准则:“我们不是看谁的名气大就收藏谁的作品,而是基于我们的收藏体系,关注那些在传统的基础上有所创新的作品。”

他提出了“国际风”的概念,在世界艺术史上,中国唐代的艺术品尤其是唐三彩充满了国际风,具有国际性的艺术语言。“如何在传统的基础上创造出具有国际风的艺术作品,对当代艺术家来说是一种挑战。”

今年3月,汪涛在上海海派艺术馆策划了“兹山无尽——石虎最后十年布面纸本重彩画展”。在他看来,石虎在中国风与世界风之间,走出了一条值得借鉴的道路。

著名京剧演员、余派老生王珮瑜

青年人才需要被看见、被理解

京剧演员王珮瑜如今有两个身份:一是余派老生的第四代传人;二是瑜音社的创办者“王校长”。

这两个身份折射出当下青年艺术创作者面临的共同课题:如何在一个快速变化的时代,既扎根传统,又开出属于当代的花朵。

在王珮瑜看来,好的创新源于对传统的敬畏与精通。文化艺术领域人才的培养,首先要有“慢下来”的耐心和机制。余叔岩曾说自己是没学好的谭派,杨宝森曾经说自己是没学好的余派。他们最终都开宗立派,在不断的模仿与融合中找到了自己。而他们的成功,就是遵从了以“谱”为基的原则,深刻理解上一代人创造的经典,才能避免“离谱”的创新。

其次要允许年轻的创作者有一段充足的潜心钻研的时光。“今天,我们需要重新定义艺术上的成功。专业的奖项和荣誉,只是一个标准。那些小而美的探索、积极活跃的实验,都应该被尊重和允许。”王珮瑜认为,“传统不是故纸堆,它是我们走向未来的底气。跨界不是为了讨好谁,而是为了在更广阔的世界里,找到能懂我们的新知音。”

她真诚地呼吁,青年艺术人才需要“被看见”的舞台,也需要“被理解”的评论。希望媒体可以引导市场,建立起更为健康的文艺评价体系。“解放日报曾经有多位文化记者,对我阶段性的演出和学习进行过记录、表扬、批评,他们都是我的良师益友。希望今天的媒体,能继续主导和推动形成这样的文艺评论环境,给予青年创作者更多元的衡量标准和成长耐心。”

上海当代艺术博物馆馆长、艺术总监龚彦

让青年激活城市

上海当代艺术博物馆馆长、艺术总监龚彦是本届上海青年美术大展评审专家委员会成员。多年前,她曾获得上海青年美术大展“孟光奖”。

“青年可以激活一座城市。那我们有没有考虑过‘激活’的具体做法、收益以及边界呢?”龚彦以上海当代艺术博物馆过去13年的实践为例,阐述了自己的思考。

创立于2014年的“青年策展人计划”,聚焦策展人这一角色,回应艺术界对策展人价值重估的需求,为一批青年策展人的成长提供了支持。即将举行的第15届上海双年展“花儿听到蜜蜂了吗”的策展人张营营和龙奕瑭就是从这一计划中脱颖而出的。

“对一个健康的艺术生态而言,青年是不可或缺的力量,青年策展人对于当下和未来的真切思考,终将有一日会反哺上海这座城市的文化内核。他们是艺术内核的守护者、艺术表达的创作者、艺术与公众和城市的连接者,他们以最小的单位,面对世界,参与对话。”龚彦说。

“一座城市中最美的风景,可能就在美术馆的窗之中。”龚彦透露,11月24日,上海首座聚焦当代艺术和当代设计的图书馆将在上海当代艺术博物馆落成,这座图书馆的名字叫“等等”。

“做文化或者做艺术,不能急于追求一个短期的目标。城市文化的终点不应该是那一串艺术品交易市场上的数字,而是应该让身处其中的人获得真正的尊重和发自内心的自豪。”

在四位演讲嘉宾发言结束后的圆桌论坛环节,王珮瑜、龚彦与香格纳画廊创始人劳伦斯·何浦林,收藏家、Cc基金会创始人、ART021上海廿一当代艺术博览会创始人、Mojo Fest趣藏嘉年华创始人周大为,在上海电视艺术家协会副主席、著名主持人曹可凡的主持下,围绕“如何构建青年友好型艺术生态”这一话题,探讨了艺术生态建设的路径。

2025年10月30日下午,解放日报第82届文化讲坛将在上海世博会博物馆WE剧场举行,观众听得津津有味。

(原标题为《上海如何延续“实验”精神,避免“离谱”的创新?他们的观点在文化讲坛激荡》)