看不懂京都天龙寺的“唐样”石组?读读这本书吧

《山水并野形图》是日本现存年代最古老的造园典籍之一,是“研究中世庭园情况所必不可少的最重要的资料”,其价值堪称日本造园史上的“活化石”。书中详解池塘、曲水、曲河、曲山、干瀉、海滨、浜山、野筋及放鸟鱼池等庭园构成元素,并从中提炼出每处庭园的独特看点、历史渊源、造园匠人的故事以及当时的文化氛围。

《山水并野形图》封皮

如今,这部珍贵的典籍不再遥不可及。日前,浙江古籍出版社出版了中国美术学院副教授何晓静博士的《山水并野形图研究》。该书不仅对《山水并野形图》全文进行了翻译与深入解析,更围绕日本造园古籍的书写与传承、宋元时期渡日僧人对山水庭园的营造及其对日本中世造园的影响、日本中世庭园“和样”与“唐样”的风格交融等核心美学主题,展开了深入阐释。书中收录的百余幅日本古代造园古籍图像,辅以作者数十年实地考察的纪实摄影,共同构成了还原与解读日本庭园史的珍贵视觉史料。

在不久前举办的新书首发式上,作者何晓静就研究缘起、造园古籍系谱,以及《山水并野形图》题解、内容、思想根源依次进行分享。她谈及,对日本造园古籍的关注来源于博士阶段注意到宋元江南禅宗造园对日本的庭园营造发展有很重大的影响,进而激发了探索其中互动细节的热情。之所以将《山水并野形图》列为系列研究的第一部,是由于该文献汇集了平安、镰仓、江户三个时期的内容,并被视为目前可见最早的日本造园典籍之一。《山水并野形图》最后抄本作者为信严法印,他于文龟四年(1504)去世,此后原卷受到了京都仁和寺院家的继承和保护,后由前田纲纪珍藏,保留至今,已有四百二十多年的历史。

《山水并野形图》 何晓静 著 浙江古籍出版社

何晓静深耕园林历史数十载,足迹遍及中日名园。新书不止于古籍翻译,更以《山水并野形图》为轴心,展开一幅东亚造园文化交流史卷。她引领读者溯源东瀛园脉,从平安时代后期贵族的精致庭园与仁和寺流的传承,穿梭至中世将军与禅僧共创的枯山水空寂之境,再到战国时期茶室庭园的侘寂美学,直至江户时代造园集团的技艺流布,清晰梳理了日本造园人跨越千年的传承谱系。

书中特别聚焦于宋元时期那些怀揣禅心东渡的僧侣,如兰溪道隆、梦窗疏石等。他们不仅带来了禅宗信仰的勃兴,更将中国江南的园艺精髓与山水意境播撒于东瀛沃土。以建长寺为起点,“境致”这一禅宗庭园的核心营造观念得以生根发芽。《山水并野形图研究》深入剖析了这种源自禅心的“境致”如何被梦窗疏石等大师深化演绎,并最终从神圣的寺院空间,深入武家宅邸的日常起居,深刻塑造了日本中世庭园的灵魂内核。北京林业大学黄晓副教授指出,这项研究为理解中国早期造园艺术提供了宝贵的“他山之石”般的镜鉴。

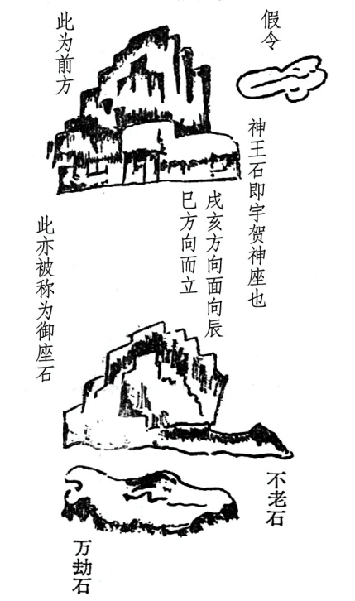

《山水并野形图》第2条配图:结合五行方位岩石摆放

更进一步,作者带领读者辨微日本中世庭园风格的奥秘。她以京都西芳寺温润含蓄的“和样”石组,与天龙寺刚健雄浑的“唐样”石组为生动例证,细致剖析了中日美学如何在岩石的排布、空间的经营中碰撞、交融与共生。岩石在这里不仅是造景元素,更是无声的史书,记录着“和风”与“汉韵”跨越海洋的对话,印证了北京大学朱良志教授所洞察的“中日造园思想和形式上的深层勾连”。东南大学顾凯副教授亦特别强调,该书所揭示的保存在日本造园古籍中的早期理念,恰是理解中国园林在晚明发生深刻变革之前风貌的“重要镜像”。

《山水并野形图》全文以条目形式记述,共94条,对庭园的石头、植物等元素进行分类并详述摆放规则。北京建筑大学建筑与城市规划学院副教授刘珊珊认为,相较于中国《园冶》等偏文学性的造园典籍,《山水并野形图》等更具有技术性和实操性,对造园实践来说更有指导意义。

金阁寺龙门瀑(作者摄)

金阁寺龙门瀑 《都名所图绘》版

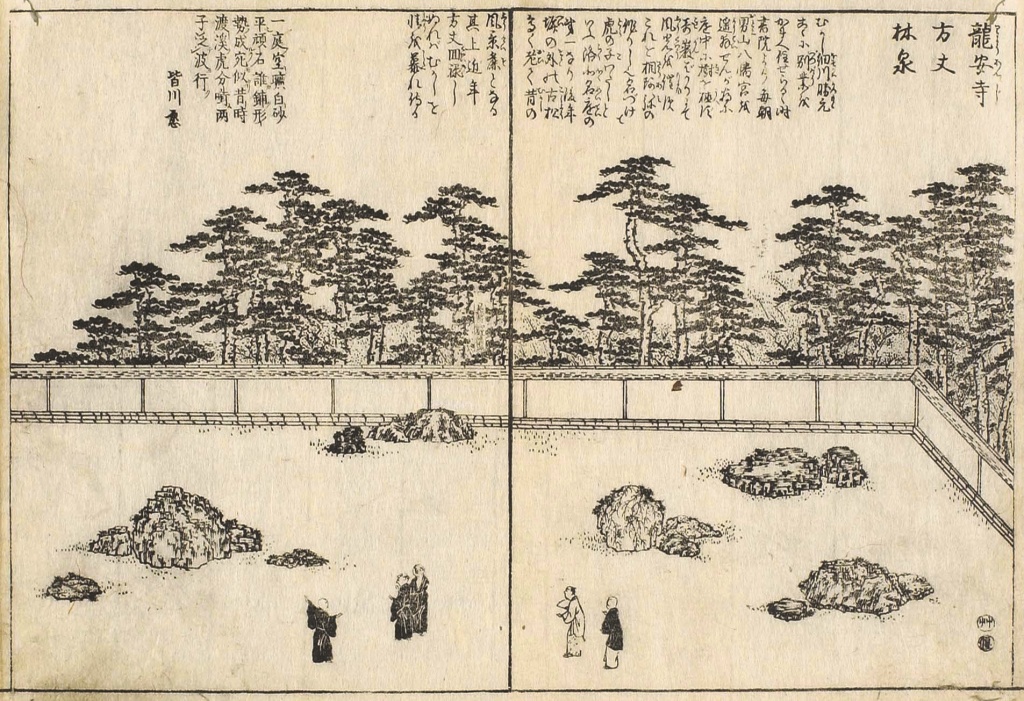

龙安寺庭园(作者摄)与《都名所图绘》版(下图)

龙安寺庭园 《都名所图绘》版

《山水并野形图研究》辑录了多幅弥足珍贵的日本古代造园古籍图版,与作者赴日本实地考察拍摄的纪实摄影作品交相辉映。古籍中严谨细致的线描图稿,与现代镜头捕捉的光影瞬间相互对话,共同构建起理解文本、触摸历史的通道。