文学派对|康赫自述:我的本质是流浪,流浪没有本质

现在正值诸种语境、文学、事态转轨、变驳,“文学的专业性”正在文学内部悄然发生,并借助新的形式、策略、技术显化其自身。在流动的话题、成见、故事之外,世界如何发生、意义如何生产、经验如何形成,已变得更加迫切。基于此,“文学(露天)派对”(Literature Open-air Party)将邀请文学相关的编辑、学者、作家、出版人、译者、书店老板等,讲述他们的生命与经验,以血管之思、脏器之力,构建一个真与美的文学的“自述”档案。

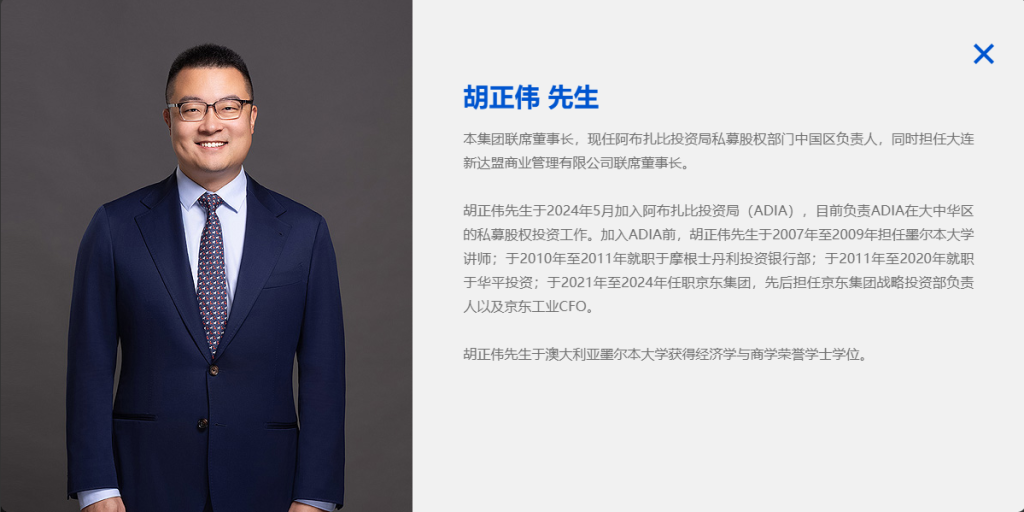

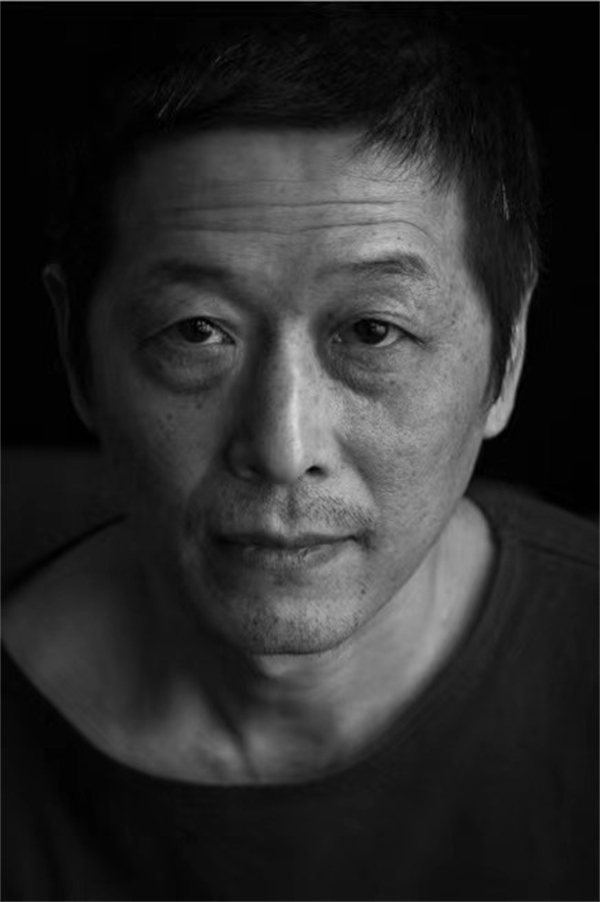

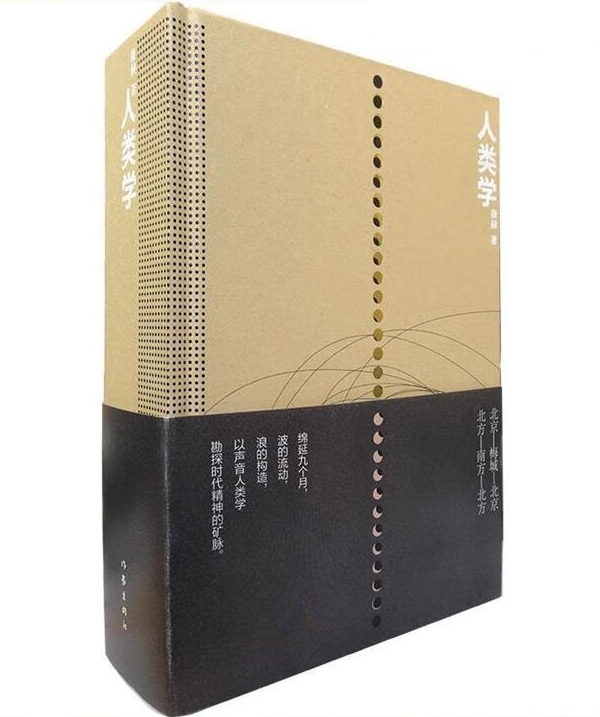

康赫,浙江萧山沙地人,垦荒者和流浪汉生养的儿子,1993年始居住在北京,换过许多职业,家庭教师、时尚杂志专栏作家、大学网站主编、地理杂志编辑、戏剧导演、影像作家、大学客座教师、影像写作倡导者,由实而虚,直至无业:一位从不写诗的诗人。其作品《人类学》是以1990年代北京为蓝本的入城记,以类普鲁斯特的形态与方法为中国文学注入了一股活力。

《人类学》的整个架构关乎一个人的成长。当他(主角麦弓)说要找到自我时,他发现“自我”并不存在,它是一个逐步生长的过程。这个自我的种子在它和世界的局部关系中,寻找一些创造的因子,变成一小片东西,它又和其他事物发生关系。在和世界的局部关系中,“我”的个体成长,“我”的创作成立,“我”这个种子慢慢发芽,但剥开种子去看它的内核,它没有内核。

我借由自我探索一切。文字练习对我是基本训练,做文字训练我会斤斤计较,但同时自由自在。一个人的文字是怎么成长的,这个人也就怎么成长。《人类学》从一些零碎的片段、练习,小的实验、观察,到一些成型的短章,慢慢形成了《纣王》的片段,以及《纣王》,这时候,《人类学》差不多完成了一半。它关于自我以及世界的探索的进程与此同步。

今年的工作坊,我和学员们讨论了“作者在哪里”,这也是两三年前去复旦做讲座的题目。里面讨论的东西,应该已经在《人类学》里呈现了。它不是世界主义,是巴尔扎克教我的一些叙事与虚构,类似世界主义的立场,是从那样的叙事态度里自然产生的……

我不愿成功,不是不愿享受通常所说的成功能带来的便利,但麻烦啊。我现在这样不成功,也老觉得好多事情处理起来实在太麻烦。成功总是有它的渠道的,你从这头到了那头,成功了,这样,你经过的这个通道里的有助过你的人就一个个出来说,吃个饭吧,喝个咖啡吧,一起做个活动吧,帮我写个评论吧,你评论写这么好,随便帮我写几个字吧……

我的本质就是流浪,流浪的意思是没有本质。

01

刚开始,我也不知道怎么写《人类学》,后来走青藏线之前,突然知道该怎么写了。我先是一边在《华夏地理》工作一边在家写,怎么都写不对,就辞职了。我可以同时在两个状态下写东西,比如一边看微博一边写作,一边打游戏一边写作,但一边上班一边写作,写出来的东西很奇怪,不是我喜欢的东西,这意味着身上还有些枷锁没有扔掉。

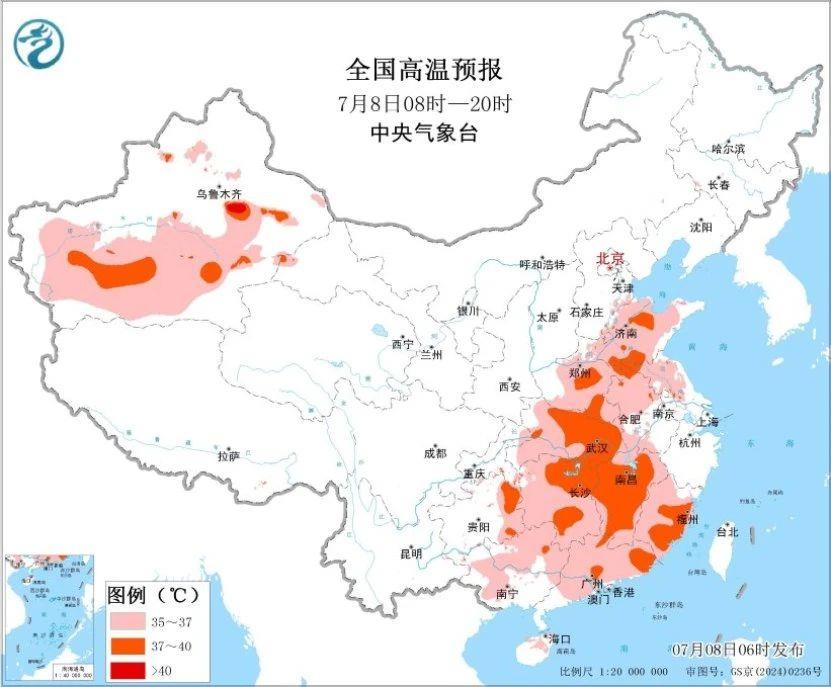

我应该写了一年,也写了小说里的一年,写完了初稿。北京这么大的城市,不可能是一个月的体量,应该是一年的体量。我没有写几月几日,但大致地按照从夏末写到夏初,从第一章八月开始慢慢入冬,到春天,到夏天,然后就接上了。仔细看,看到月亮的月相,能知道大概是哪个月的几日。那么,每个月应该有相就的主题,有相就的一波人,但它不是死的,它应该流动到下一个月。相当于,我模拟了实际生活,我们这一年和这些人接触,下一年和那些人接触,慢慢地就有了块状的、流动的东西。

我认为,《人类学》解决了东方小说、西方小说之间一个比较难的问题,怎么样把东方的流动和西方小说的块状结合起来。《人类学》不只是像流水账式的中国小说那样有很多写到哪里算哪里的东西,还有些块状的东西,既有时间的流动,也有单元的停顿,两个层面的精神运动……

前两天有朋友说,《入城记》这个书名比《人类学》更朴实一些。我们不管是谁,总是在和某种进入的状态打交道,总是在进入某种东西。周人和商人之间的故事也差不多是《入城记》。周人是商人西边来的农民,周人要进入大殷商,或者占有这个地方,要融入这个文明进程,或者改造这个文明进程。古希腊人也是这样的,在特洛伊战争的时候,他们用木马入城,就像现在的木马病毒,是个侵入方式,是个种子。

我们入了城后,一方面我们不是客人,已经不是入城状态了,但另一方面我们也不是主人,我们在边缘,但无论如何,从此,城市整个地被改造了。由于病毒的入侵,由于外面的人都进来了,能见到的北京人就越来越少了。我们那时候走在街上还能吃到卤煮火烧,两块钱一碗的炒肝,现在哪里去吃卤煮火烧、炒肝,都消失了。这不是我一个人独有的事情,不是北漂们独有的故事,这是一个普遍的事情,是人类普遍的状态。

02

麦弓要找个东西,读者老觉得他在找自我。但他后来明白自我是没有的,自我是个神话,但他同时认为神话是存在的,不能说神话是子虚乌有的。那么,就要考虑一下,作为神话的自我是怎样建立起来的,他没有给出一个现成答案。他去观察、练习,一点点摸索这个东西。

我做过一个视频短片,叫《剥洋葱》。我们老想找到洋葱的核,洋葱没有核,一层包裹一层,但洋葱这个“自我”是成立的,没有核也是洋葱。《人类学》里的很多语言都涉及这个问题,一颗洋葱经过冬天,一层冰雪包裹在里面,这就是成长。

康赫《剥洋葱》截图

我们从小和这个人接触,和那个人接触,看这个书,看那个书,慢慢形成这个东西,叫做你,叫做我。为了简便,我们说你是刁蛮的人,你是贪婪的人,简单化成一个有核心的东西。但实际上,这个东西它是逐渐包起来的,它没有核心。

他可能回到洋葱的老家,那也只是洋葱深处的某个层面,不是它的核心。他确实要回去,从洋葱的这一层,回到那一层,再回到这一层,在这个关系里找到自我的神话的基底,找到自我的神话的结构。然后我们发现,没有什么叫做原点,或者说所谓原点只是所有点的一个参照点、参照地区。回到故乡,是城的参照,来到城里,是故乡的参照,没有哪个是原点,尤其对像我这样两边生活得一样久的人来说,更是如此。

《人类学》彻底的地方就在于,他发现自我是没有核心的,所有自我都在每一天和周围世界的接触中形成了新的外包裹,逐渐构造了起来。为什么是九个月?为什么是一年?他始终在变化,经过了一年的变化,这个东西出现了。

在关系里,没有清晰,没有固定,我们面对一个东西做这样的反应,面对另一个东西做那样的反应。人是在变化的,像时间一样,像季节一样。但人也有一些可触摸的东西,一些似乎是固定的东西。如果你老纠缠于准确,拒绝变化,就得在新的变化中坚持同样的选择……这形成了一些非常荒谬的状况,一方面你认定我是这样的人,你心里已有答案,另一方面你可能见风使舵,来迎合我的说法。反而,我不承认有个核心,给了我一个支撑,我非常稳定地处理我和世界的关系;也有变化,我承认变化,我接受有一天我面对的这个东西不再是这个东西。

我碰到过太多本质主义者,没几年就发生了天翻地覆的变化。比如有些导演说,我是反叛者,我做地下电影,但他越是这样,一旦有了钱,有了机会,他就越乐意去拍好莱坞电影。他相信自我的核心是地下电影工作者,他没有在变化的关系中不断做判断形成的自我,没有在春夏秋冬的流动中建立的自我。(上世纪)八十年代浪漫主义或者理想主义的溃败就是这个道理。你并没有理想主义内核,你自认为有了这个内核后,固定了就不再在意每天要处理的事情。你每天去见一帮狐朋狗友,点头哈腰,对方也自称理想主义,你们又都不去维护它,那就不对了……像我这样,不承认人有天然的本质,反而更解放、更自由、更稳定。

03

我没感受到2000年前后忽然兴起实验风潮,自然没感受到受这种风潮的什么影响。我也没有感觉到,1970年代人或者1960年代人、1980年代人,哪一代人更现代。“现代”这个概念不太清晰,如何讨论“现代”?“现代”是什么?一路过来,我们都差不多。可能我们这一代人在长久压抑后,更自由地迸发了。但我们这一代人绝大部分也很无聊。

只是一些有趣的东西,一些值得讨论的东西,确实发生在我们这代人身上了。可能我们这代人的经历,和时代变化纠缠在一起,起伏太大了。我们小时候饭也吃不上,书也买不起,有了书读我们也不好好读,什么都知道得特别晚,包括性,做了很多非常可笑的事情。之后,我们就面临互联网时代、手机时代,现在又是ChatGPT时代。我们的脑子里同时存在着很多时代,比如手推车时代:那时,人的屎、猪的屎都可以换钱,杀猪卖猪的时候,猪躺在地上拉屎,有人专门推着木头车去捡屎,摇着“换屎船”运来红薯,运走屎尿。那个时代和现在这个时代的差别,好比原始社会与现代社会的差别。

经历过这种起伏,我们可能对事物的边界了解得更多,也习惯从更大的尺度上对事物做判断。如果一个人生下来就被投入互联网世界、手机世界,可能会懵懵懂懂,不知所措。现在谁还有故乡?我们那时的故乡还是故乡,我们和土地的联系不会被切断。故乡有山,有河,我们洗澡、游泳、抓鱼,河旁边有树,有土地,有农作物,有农时,我们在那儿捉迷藏……有时我觉得我儿子(10后)很悲惨,他的环境、生活非常单调,永远在千篇一律的小区和学校之间来回。没有了地理,“家”也变得抽象。

来北京后,我遇到的很多事情跨度也很大,比如圆明园艺术家,前一天还在为一碗面伤脑筋,今天就卖了一幅画,海吃一顿,买一套焕然一新的皮衣皮鞋走私货,吓人一跳,就说是从哪具美国尸体上扒的,又吓人一跳。

大家的行为尺度也大,很多出格的事情,像《人类学》里的一个南京艺术学院的人,在饭店吃着吃着就跳上桌子当众撒尿,在歌德学院听讲座突然冲上主席台,站在那里宣布:我就是艺术。大家就去轰,到哪儿都被轰。其实我不太情愿津津乐道于我们那代人怎么怎么牛逼,太无聊。好玩归好玩,现在人也有自己的好玩的东西。

我们看不到年轻人的好玩,或者年轻人总在向往我们那代人的好玩,不就没意思了?这就是年轻人崇拜我令我感到不适的原因。我愿意和年轻人一起玩儿,我不愿意和1980、1990年代那帮人一起玩儿。年轻人应该发掘自己,年轻人有年轻人的事情要做;膜拜上一代某个人,把他们当符号,没有必要。

《人类学》,作家出版社,2015年1月版

04

我不愿意见80、90后,我和他们没什么好交流的。80、90后都是小老头,年纪轻轻就被压垮的人,特别劳累,特别规矩,不知道为什么。可能他们成长于2000年,规范差不多建立了起来,中国不再野蛮生长,已经像模像样了。前两天我打游戏看到一个人,估计是80或90后,他给儿子买了《暗黑4》,自己先打了一把,打得特别溜,地图键盘切换得非常快。其实他自己想打,买给儿子只是借口,借助这个借口,他好像才能找回一些自由。

00后身上有些新东西,我做工作坊的时候接触到了00后。现在,女性主义话题很火热,它实际影响的是我们这拨人,以及80、90后。男人对女人的压迫可能堆在一个人身上,堆在一个80后女孩身上,堆在一个90后女孩身上,这对她们来说是沉痛的,她们要报仇。00后根本就不讨论,他们只是在上一代人讨论女权的时候,才跟着讨论,依据在生活中接触的某一面讨论女权,已不再像上一代人那么沉痛。至少我接触的00后对女权没什么兴趣,他们直接进入了另一个状态,因为他们身上较少存在性别压迫,性别差异在消失,性取向更多元,好多女孩喜欢找女孩,男孩喜欢找男孩,男性压迫女性的问题,不再是00后面临的主要问题。我感到一些新的气息。现在,重心慢慢产生转移。

对00后的态度,我主要是学习,他们说他们自己,我在一边观赏。00后的打扮、笑容、走路的样子,都更自在;他们选择对象和伙伴,极快地进入状态,非常让人愉悦;他们苦恼、欢天喜地、混乱不堪的时候,我都觉得有意思。这是笼统地对新一代的感受。但具体地,一个十七八岁的人出现在我面前,如果我们能谈得来,我就不会把他视为下一代,有时候开玩笑说孩子,那也只是语言游戏。

根据我对我儿子的观察,我感受到了一种无聊的压抑。他们是从数码环境里产生的人,是机器人,从小就更抽象。机器人有机器人的世界和规则,从小看电脑,看iPad,玩游戏,玩屏幕上面的“我的世界”。不能说,有具体生活的人就比只有抽象生活的人更好,他们会产生出他们自己的东西,至于是通过压抑来完成,还是通过“自己给自己安了一套规则”来完成,我不知道。

我们那时的事发生在实际空间,现在很多事情发生在数码空间,我不知道是不是等价的。但无论如何,已经回不去了,那个世界消失了。我的理解是,它是可以消失的。

05

胡续冬(胡旭东)是北大新青年网站的头儿。我和马雁、马骅负责“文学大讲堂”,我去之前,他们更多在管理BBS,每天在网上摘录一些文字,在有限范围内做一些校园采访筹集稿件,比如找陈平原等人要一些稿件。

我把一些社会上的文学力量带了进去。当时,我的小说在《今天》发过一些,和《今天》有一些来往。我第一时间在新青年发表了北岛的《时间的玫瑰》,算是试探,慢慢地大家都开始发北岛的作品。格非、残雪也会和网友有一些互动,都比较自由、随意,饭都不吃聊一晚上。1998年我就进入互联网了,这些作家们可能2001年后才进入互联网,可以不见面聊天让他们感到很开心,很新奇。

很多时候,我对人并不那么在意,不管对方是谁。我不需要和格非交流,但如果工作需要,我愿意和格非打交道。

我和胡续冬的交流相对较少。胡续冬有江湖义气,义气中有诗性,有乐趣。胡续冬不喜欢讨论很严肃、沉重的话题,也可能只是不说。只在某些片刻,比如突然说到骆一禾和海子,他会沉痛一下。

马骅、马雁都是很好的诗人,但面对他们的时候,他们会有点闷,愣头愣脑,要不就过热,要不就过冷。我和谁接触都一样,不管是大人还是小孩,他们可能和我交流更自在。马骅、马雁都非常清澈,太清澈了,我可能没有那么清澈。马骅对我来说,率性、新奇、好玩,我没那么好玩,还是太严肃。马骅是酒友,他住的地方离我比较近,我们经常一起骑自行车回家,到了要分手的岔路,他会提议喝两杯。马骅养个特别长的小指甲去抠鼻屎、弹鼻屎。马骅也讲究江湖义气,突然说要和谁打架,(卒+瓦)个酒瓶就上去了,对方就冲过来;过一会儿,他又上去念一首诗,《豆腐酸了》,那首诗写得很好……和我正儿八经谈文学,做网页;过一会儿,掏出小燕子赵薇的签名、周星驰的签名,胡续冬请来的。

06

对我真正产生影响的主要是进新青年之前的三个人,一个画画的,两个做电影的,后来散了。我们都从一个差不多看着就要成形的状态进入到了另一个更加有趣的状态。每个人都很彻底,冲击非常大,它能把我身上最不想面对的东西拎出来,有时候受不了,最后就没法做朋友,但互相成就。

1990年代朋友间的激荡差不多也反射进《人类学》里了。激荡不意味着只是讨论,激荡是很直接、很尖刻、很刻薄,甚至是有仇恨的,一定要往人最疼痛的地方打,人才会清醒过来。我们也可能因为互相受不了而散伙,会做很多伤人的事情,说很多伤人的话。现在大家都比较客气,也就激荡不出什么来了。这点,我们那时候确实比现在更有意思一些。

大学毕业21岁,我写了一个很漂亮的短篇,叫《水镜》,有点像阿兰-罗伯·格里耶,特别精致,后来也在《今天》发了。我的朋友一看就骂,说你青年小说家虽然是天才,有才华,但这是不对的,你不能这样斤斤计较。这对我刺激很大,这种刺激让我自由,尤其刚起步的时候,非常重要。

现在年轻人身上绑了很多绳子,而年轻人身上绑了绳子这件事我也就只能这样说说,没法解释绳子,也没法解掉绳子,因为没有绳子,我也没有资格解释,解掉。但明天他还是不自在,这样的话,我还不如避开算了。那样说来,我也是一个有道德癖的人。我不想引导别人,但实际上我也观察到了,好像产生了类似引导的东西。我特别讨厌偶像崇拜,但好像有些人有点崇拜我的味道,但我现在也懒得阻止这种事情发生。

康赫在《纣王》剧读现场

07

1990年代,我们几个好朋友反复讨论“平”,同时我们也讨论如何“给出”,又要“平”又要“给出”。潘赫说《人类学》有时候会有点狂飙的倾向。一方面,我们是原子论者,认为世界是原子,肯定是平的;但另一方面,我们又认为原子是活跃的,突然某个原子脱离了轨道,冲了出来。

这涉及意向性。当意向性消退时,写得平均一些;当意向性很强时,写得很热烈,你得压平,说的是不要大惊小怪,就是我不吊。有时候压得太平了,但人又不是死人,需要狂飙。年轻时,我们每个人脸上都兴冲冲的,很热情,必须展示这个热情,必须毫不犹豫给出这个热情。我们同时在两个状态里。当时我们以为这是技术问题,现在看来不是,这可能是自由问题,是和王阳明有关的问题。

这也是如何进入我们的时世的问题。我要跟随自己工作,而不是刻意寻找平衡,当我跟随自己的时候,就可以了。普鲁斯特对一棵山楂树说,树啊,我再没有话对你讲,然后他抱着树哭,我以前觉得这样太搞笑,但在某种状态下,我发现这是对的。普鲁斯特追随自己的热情,当热情还没消退的时候,那棵树就是他喜欢的女人。要追随一个关系,跟着它随着时间交替、流动,不纠缠于平或不平,然后就会呈现:有些地方是平的,有些地方是凸的,有些地方是自然坦露的,有些地方是主动给出的。

这事很奇妙,一些最疯狂的人在说压平。我的朋友说安东尼奥尼的电影太小资、太中产阶级,当时我会认为他是对的,回头看我不太在意对不对。如果他的视野像地平线,那么一切都是平的,但戏剧关系仍然在发生,这非常有趣。

08

一个农村来的、喜欢写写弄弄的孩子,可能吃不准契诃夫是不是很厉害,但肯定能感觉到莎士比亚是最好的。那时,书店里有绿封面的莎士比亚,那个绿色非常吸引我。我前后去看了好几次,省下一点钱就买其中一本……

上过我的工作坊的学员都会明白,乔伊斯身上有多少巴尔扎克,巴尔扎克身上有多少歌德、荷马、但丁,一个家族的。说来话长,如果在我的工作坊,我会花几天时间讲,为什么这些作家们是一个家族,他们是怎样传衣钵的。陀思妥耶夫斯基、福楼拜是一家,乔伊斯、巴尔扎克、莎士比亚、但丁是一家,但一家人分了两支,乔伊斯和普鲁斯特在那里分了两支。

我接的衣钵杂七杂八都有,鲁迅、司马迁、陀思妥耶夫斯基、巴尔扎克。普鲁斯特一开始没太重视,有点遗憾,如果对普鲁斯特的研究在《人类学》之前,可能更早突破,更早把它告诉年轻人,现在有点晚,他们年纪也太大了。普鲁斯特在福楼拜之后开辟了一片新天地。福楼拜用那种淡淡的色调写世界之光,很辛苦。普鲁斯特契合了上世纪初的精神状况,他回应了萨德,把一个隐秘的世界一点点带到光照之下。相比之下,乔伊斯还算简单的,有一个可以从但丁、从《荷马史诗》找得到的历史格局。普鲁斯特对我来说完全像一片森林,他和古代的关系不需要一个历史格局,他给出的是所有人都可归属的那片森林……

当我开始读到自己热爱的作家或哲学家的作品时,我会镇定下来。我在和这些人打交道,听他们说话,和他们说话。再面对现实中的作家时,我真的不会太在意了。如果你读书只是在寻找一本书的意义,而不是在和作家或者哲学家打交道,即使你知道了很多东西,你还是会紧张或者失控。说一堆书名是不真实的。问受哪些作家影响这个问题的人很多,他们始终想从这个问题中找到答案,找不到的。我不是为了获得启蒙而阅读,已经没有谁启蒙谁了,只有谁和谁在交流。当我逐渐远离卡夫卡时,是卡夫卡这个人不再吸引我了,是我的苦中求乐的状态过去了,这个人的思想和灵魂对我的影响结束了。

最重要的是,我得去想象这样一个人,我心里清楚马克思是什么样的人、莎士比亚是什么样的人、卡夫卡是怎样的人、克尔凯郭尔是怎样的人。当我和一个人打交道时,我会去倾听他,甚至倾听那些看起来不重要的、无聊的话。

杂谈

小说会不会消亡,这个现在不太敢下结论。如果小说自身都变成另外一个东西了,它可能就不一定会消亡。但无论如何虚构不会消亡,和写作不会消亡差不多是同一个意思。

如果把我和作为作者的我、作为讲故事的人的我先分开一下,事情就会比较清楚。今年工作坊里反复跟学员说:作家应当是那个对魔鬼也说你好的人。这和生活中的这个作家对魔鬼的态度如何是不一样的。

八卦不是我发明的,是老师教的。司马迁也写八卦,他八卦写得很诚恳,关于春秋大义什么的。这是一种态度,好好读书都这样,比如你读《伯罗奔尼撒战争》,不只要了解知识,还要了解一个人是如何面对历史的。修昔底德在参与战争的同时,能够作为旁观者来写,这是很牛逼的。里面涉及的大量东西,它是历史,也是八卦。你要对八卦和历史一视同仁,八卦是历史的一部分,历史是八卦的一部分。

在生活中,我通常会跟手上有玉的人保持距离。