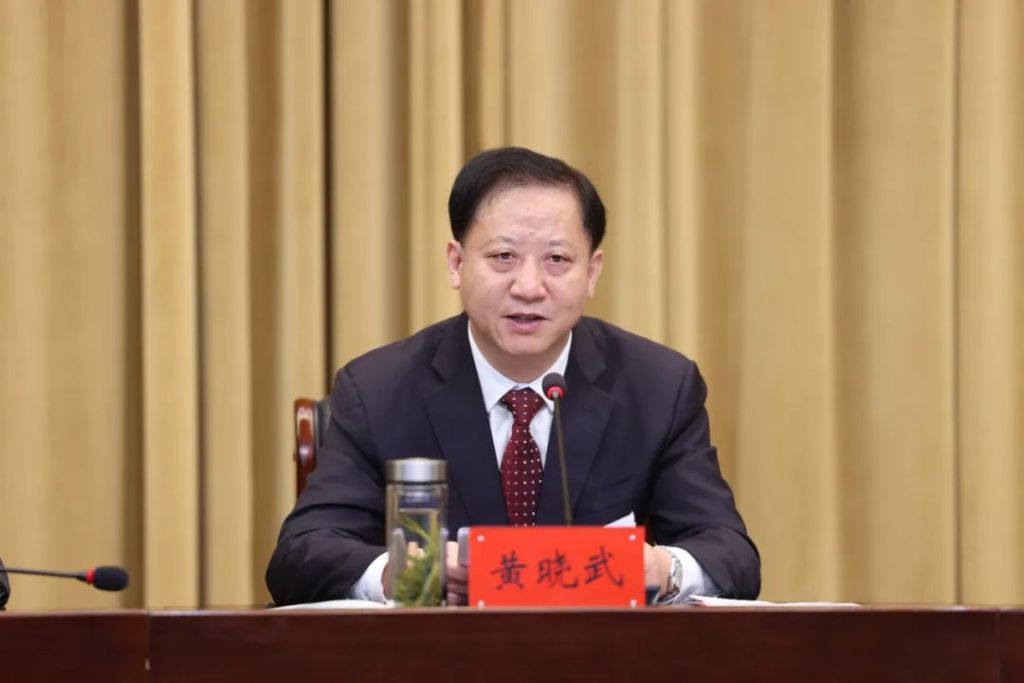

复旦史学百年︱邹振环:走进朱维铮先生特立独行的学问世界

朱维铮先生(1936—2012,下简称“朱先生”)是20世纪80年代中国文化史研究的主要倡导者、开拓者和建设者,他一向以特立独行、敢于直言饮誉学林。1955年,朱先生进入复旦大学历史系就读,方向是“中国古代史专门化”,1960年毕业后留校任教,师承陈守实和周予同两位先生,继承了复旦优秀的史学传统,治学能力和成果在早年即为学界所瞩目。一直没有找到概括朱先生治学为人的合适用词,想来想去恐怕没有比“特立独行”更符合他的学问和个性的词汇了。本文不是作者对朱先生人生和学问世界的完整叙述,仅仅是作者通过在朱先生直接指导下治学办事的亲历亲闻,加上已刊未刊的相关文献,比较翔实地描述如何走进朱先生特立独行的学问世界,给中国文化史学科的研究提供有价值的史料。

朱维铮毕业文凭

一、“严师”还是“名师”

朱先生有一句广泛流传的名言:“不是名师出高徒,是严师出高徒,我不是名师,但我是严师。”朱先生无疑是一个名师,学问好、口才好,仪表风度好,具备了学界“吸粉”之“名师”的所有条件。

早在1978年,他和蔡尚思、李华兴、姜义华共同筹建了复旦大学历史系中国思想文化史研究室,这是中国大陆第一家以“中国思想文化史研究”命名的研究室。也就在那一年,在蔡尚思教授的名义下招收了该研究室的第一批硕士研究生。1982年春天,笔者考上了朱先生指导的第一届专门史(中国文化史·明清思想文化)硕士生,由于当时朱先生是所谓“待批”的副教授,无法直接招生,因此他是和当时上海市文管会主任方行教授一起挂名招生的。1985年我毕业那年,49岁的朱先生才评上副教授,两年后的1988年破格晋升正教授。

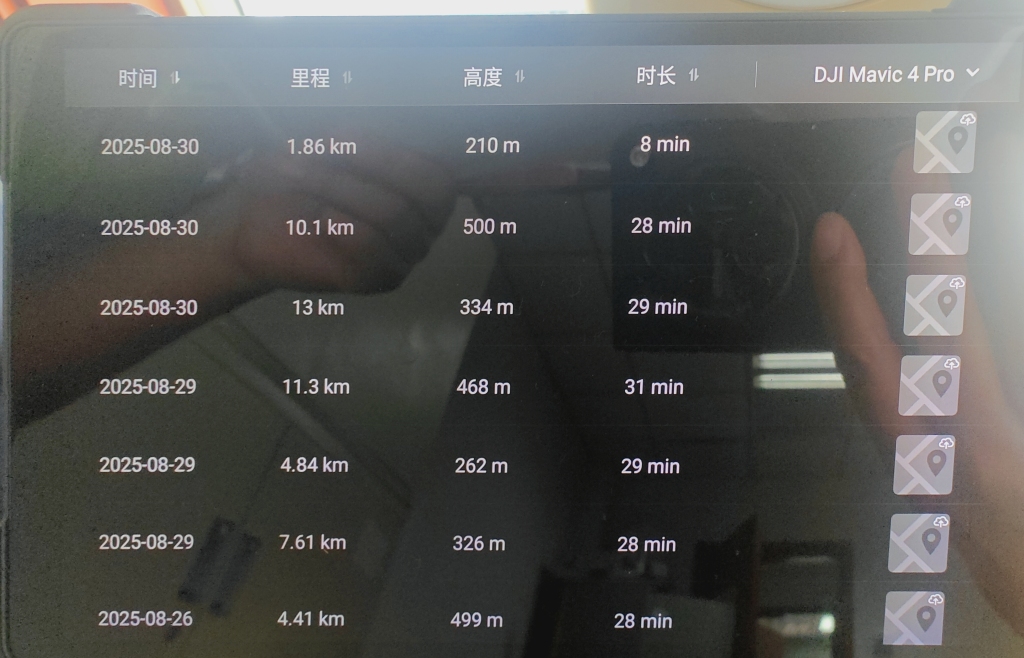

我读研期间,朱先生每周给我们研究生开两门课程,一是“中国思想文化史资料选读”,一是“中国文化史研究”。“中国思想文化史资料选读”第一个学期是姜义华老师开设的,朱先生有时候也会来旁听,和我们一起讨论,气氛极为融洽。朱先生有时口若悬河,下午一点半开始的课程,持续到下午五时半尚无结束之意,姜老师多会从旁打断。第二个学期该课程由朱先生和姜老师分别讲授,朱先生的课程亦采用讨论的形式,要求我们每周读一本书,从先秦的诸子文献开始,一直读到王阳明的《传习录》和黄宗羲的《明儒学案》,每周提交两千字的发言提纲。或有同学取巧,借书作为参考,摘几段说说,没想到朱先生对流行的几种中国哲学史和思想史特别熟悉,于是就在“知之为知之,不知为不知”的训诫下,或重新再写,或被批得眼泪汪汪。至于“中国文化史研究”,一般都是到朱先生家里上,朱先生多是采用漫谈的方式,比较随意,主要是给我们谈研究方法。当时北京中国社科院近代史所的杨天石、王学庄等经常来访,就会安排去听他们聊天,从中知道了很多学界的信息和学人的掌故,这门课让我们在闲聊中潜移默化地了解了文化史研究的一些方法。

作为“严师”,朱先生对学生的批评多不留情面,对学位论文质量的严格管控更是达到令人吃惊的程度,有研究生追随他读博十年,仍不让进入预答辩程序;但他又有颇富人情味的一面,会不厌其烦地为赴外地查阅资料的研究生或求职的毕业生,给他海内外的朋友一封又一封地撰写推荐信函。朱先生对学生的影响,全然不是靠老师和学生一对一谈话灌输的,而是让自己成为学生的榜样和标杆,这就是名师的效应。

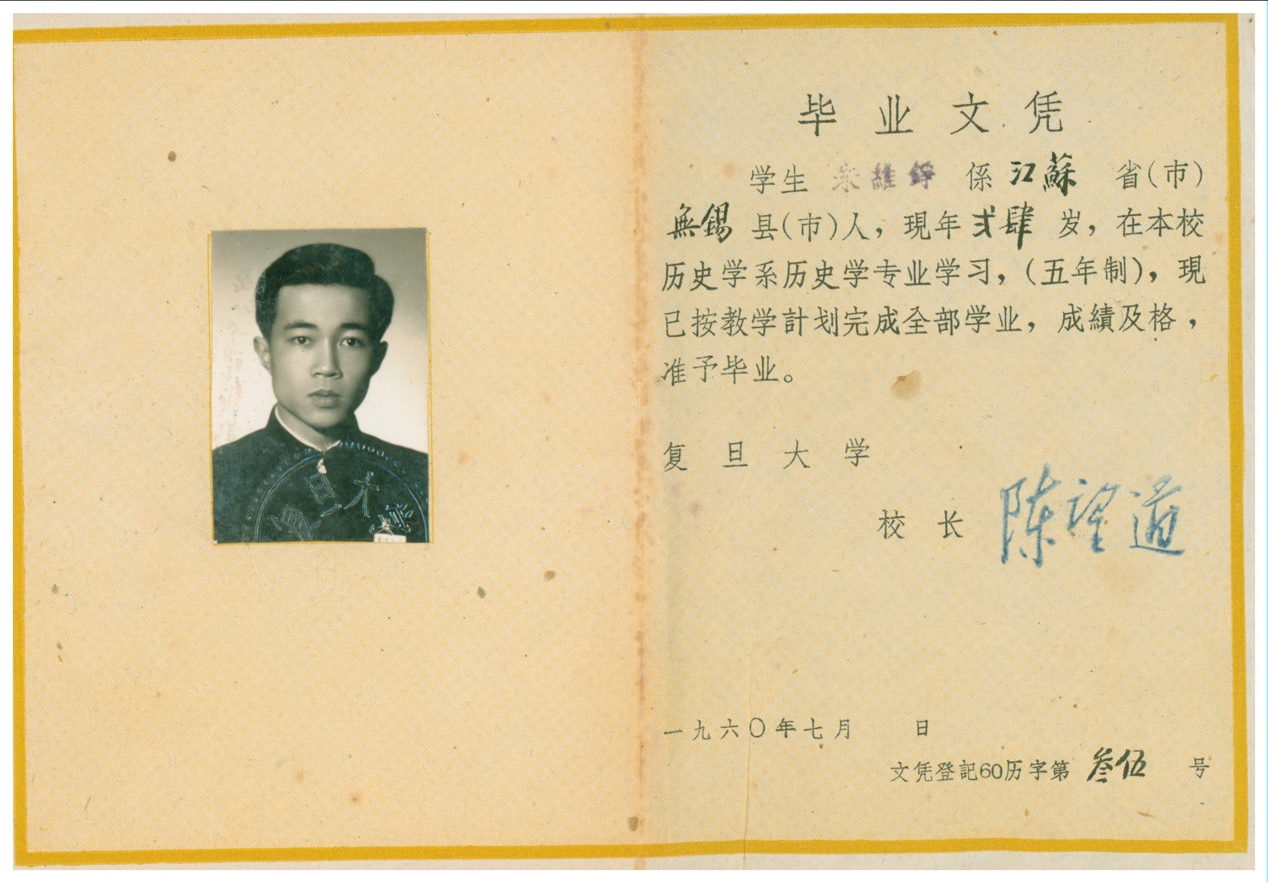

朱维铮批改学生论文手迹

二、推动举办中国文化史研究的学者座谈会和主持编纂《中国文化研究集刊》

在20世纪80年代的中国学术界乃至文化界,朱先生有关中国学术史、经学史乃至中西文化交流史的研究,都可谓超群绝伦。中年时代他对参与国家的政治生活有着浓厚的兴趣,被迫退出政界后,他把自己的行政组织能力转移到了学界。

我入学后所参加的第一项学术活动就是帮助朱先生等筹备“中国文化史研究学者座谈会”。会议由《中国文化研究集刊》编委会,和联合国教科文组织的《人类科学文化史》中国编委会共同组织。《中国文化研究集刊》编委会实力雄厚,是由复旦大学中国思想文化史研究室和中国社会科学院近代史所中国近代文化史研究室构成的。这两家机构是国内最先成立的以“文化史”研究为旨趣的学术机构。此次会议,系复旦大学历史系中国思想文化史研究室成立以来所主办的首次大规模学术活动,也是“文革”结束后国内学术界著名学者首次汇集于复旦大学开展学术讨论。朱先生和姜老师新招生的五位硕士研究生,即我和张永平、吴根梁、王慕民、屠传德在当时历史系办公室主任季云飞带领下,承担了会务的工作。朱先生也一改自己上午睡觉下午开始办事的习惯,会议期间每天一早就赶到第九宿舍专家楼现场指挥,安排学校车队接送学者。

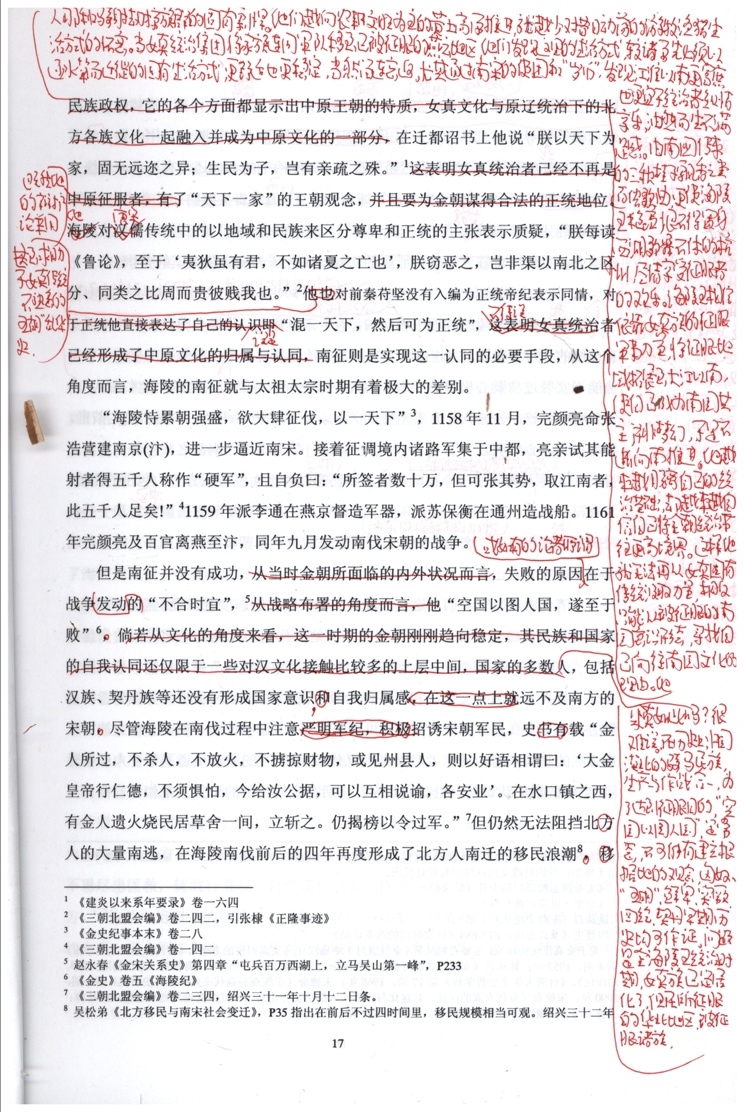

在“中国文化史研究学者座谈会”举办之前,上海、北京两单位已经合作,计划推出《中国文化研究集刊》(下简称《集刊》)。这是1980年代第一个专门研究中国文化史的学术园地,旨在促进有关中国文化史的百家争鸣和学科建设。《集刊》第一辑问世在1984年3月,由复旦大学出版社出版和印行,大致计划每年出一辑。上海方面的负责人是朱先生,北京方面的负责人是丁守和,其他编委也参与组稿和审稿。朱先生不像一般的刊物编辑,仅做文字编校,因为《稿约》规定“编者保留删削权”。《集刊》名义上是两单位合编,据我所知,实际上具体的编辑工作和编务工作都由朱先生一人承担,甚至为了赶着发稿,还请我们帮助来做版面的编务,他怕我们不熟悉字体,请施宣圆帮助提供了两张印刷字体表。他常常不辞劳苦对来稿从头到尾进行删减修饰,有些文章被改得满篇红色,之后会叫我们研究生将之重新誊抄。如此删改,于年轻学者无疑是极大的帮助,但是对于略有资历的长者,这样的辛苦工作却经常吃力不讨好,来稿改得面目全非,因此就有了种种误解。

《集刊》第一辑问世后反响颇大,遗憾的是《集刊》第二辑的出版,就遭遇了经费问题。然而未能持续出版,原因并非仅止于经费,朱先生办事认真,在编辑上过于“负责”和“较真”,可能也是京沪两家未能继续合作的原因之一。

《中国文化研究集刊》

三、“文化热”中的《中国文化史丛书》

1983年5月,在长沙举行的全国历史学规划会议上,通过了由上海人民出版社出版《中国文化史丛书》(下简称《丛书》)的规划。《丛书》由周谷城担任主编,编委有王尧、刘再复、刘志琴等人,开始的编委会常务联系人是朱先生和庞朴两人,丛书的“编者献辞”是由庞朴和朱先生共同起草的,看稿、审稿的工作主要是朱先生承担的。《丛书》1985年12月开始出版,与以往同时期、同类型丛书比较,有两大特点:一是设想从各个层面和各个角度来探求中国文化的奥秘。二是“企求在不齐中略见一致”,力求能以文化史的眼光观照中国文化的方方面面,各个专门研究虽独立成书,但尝试通过部类反映文化史的整体面貌。《丛书》前后历经十年余,原计划在五年内先刊行五十种,以期初见系统性;十年刊行一百种,使之分而为新见迭出的专题著述,合之即为一部整体性的文化史,可惜最后仅出版了30多种就“难于为继”了。

葛兆光在回忆朱先生的文章中指出:“朱先生一直在做的一个工作是我们现在人很少去做的,就是他作为学术的组织者和数据的整理者的工作。我跟朱先生交往二三十年,我觉得他更大的贡献可能在这里。”“很多人可能著作很多,可是那些著作过两年就过掉了,而朱先生的东西是会留下来的。他编的《中国文化史丛书》将来会在学术史上被反复提及。”葛兆光提到自己的《禅宗与中国文化》被朱先生收入该丛书,并应邀撰写《道教与中国文化》,“这两本书在1980年代‘文化热’的时候有一定影响,那是跟朱先生有很大关系的”。他认为朱先生帮助周谷城主编的这套丛书,“在某种意义上推动了1980年代的‘文化热’”,“那时候大家心往一块儿想,劲往一块儿使,有一个明确的取向,有一个走出中世纪或者启蒙主义的想法。朱先生在这里面起的作用非常大”。葛兆光也是在20世纪80年代“文化热”大合唱中的重要成员,我觉得上述对于朱先生及《丛书》的分析和评价,非常公允。

四、首届国际中国文化学术讨论会

1985年7月,我留校任教后被历史系领导指派参加的第一项工作,是在庄锡昌先生、朱先生和姜先生指挥下,参与筹备首届国际中国文化学术讨论会。会议于1986年1月6日至10日在上海西郊的龙柏饭店举行,主题一是“中国文化传统的再估计”,二是“中国文化与西方文化的相互联系”。出席会议的中外学者多达70余人,分别来自国内外21所大学和10多个研究所或其他文化学术单位。会议规格很高:周谷城致开幕词后,是由谢希德校长代表组织委员会报告会议的筹备过程,然后时任市长江泽民致辞,闭幕式由上海市顾问汪道涵致辞。会议共收论文45篇,其中外国学者11篇,会议前后进行四天,六次全体会议,六场分组报告。因此会议录音很多,整理耗时甚久,有些学者没有正式文稿,需要据录音整理。如杜维明说话很快,出口成章,而磁带录音效果不好,很多专业词汇都听不清楚,朱先生还特意给我多篇杜氏文章以熟悉其风格。我们各位研究生合作整理的会议纪要,由我统一整理后交给朱先生,朱先生用红笔批改后返还给我,再由我分配给各位分头修改,最后由我誊抄呈送,反复多次。

此次会议是1949年以来首次在中国大陆召开的关于中国文化的国际学术研讨会,成果后来收录在朱先生主编的《中国传统文化的再估计——首届国际中国文化学术讨论会(一九八六年)文集》,由上海人民出版社于1987年5月出版。论文集对此后中国大陆的文化史研究,产生了重大影响,一些重要的学术观点就是在大会发言中阐发的,杜维明、魏斐德等海外学者通过此会首次为大陆学界熟知。

20世纪80年代以来,中国文化史研究异军突起,突破政治史、经济史一统天下的局面。朱先生和一批志同道合的中青年学者合作,恢复了1930年代十分兴盛的“中国文化史”研究传统,开创了这个领域的各项教学和研究。从“文化史”角度,突破“政治史”“思想史”“经学史”等传统学科中意识形态的限制,呈现出一派清新可喜的气象,受到学术界的瞩目,纷纷响应,一时涌起“文化热”。《集刊》的编辑工作和学术讨论会所建设的研究平台,改善了文化史研究初期的分散状态,文化史学者因为《集刊》和《丛书》渐渐有了研究成果的交流园地。特别是《丛书》的出版,成为20世纪80至90年代,中国学术界最为重要的历史事件之一。

《走出中世纪》

五、流产的中国史学史研究计划

作为学科史“发达之域”的史学史研究,也是朱先生一生用力最多的领域之一。中国史学史成熟较之西方史学史为早,不过民国以来的国人所写的中国史学史论著,几乎都属于历史编纂史,一个重要的原因在于通观中国史学发展的全局太难。20世纪20年代起,梁启超设想的中国史学史的“作法”已逾七十多年,但中国史学史研究的体系和结构并未产生很大的突破。中国史学史写什么?怎么写?也是朱先生一直在思考的问题。从1982年起,朱先生长期在复旦大学历史系讲授“中国史学史”的专业课。1999年,朱先生向历史系领导建议启动《中国史学发展进程研究》的重大项目,并列入复旦大学出版社的出版规划,计划作为向复旦大学建校百年献礼的作品。朱先生试图将中国史学的历史进程,分解成三个既联系又各具特点的方面,计划撰写三卷。第一,中国历史编纂学史。第二,中国历史观念史。第三,也是他最具创见的设想,即专门写一卷“中外史学的交流和比较”。他精辟地指出:“‘中国’本来就是个历史概念。由远古的华夏中心论,历受外围异文明的反复激荡,‘中国’的界定,也不断扩大外延,内涵也由指涉族类、家国,到文明状态,而定格于政治疆域。所谓中国史学,范畴同样变动不居,内外同样缺乏分明界限。……不从跨文化角度增强研究,便不可能勾画出中国史学的历史进程的全貌。”

同年,朱先生还在《复旦学报》上发表了《史学史三题》,最后部分提出了中国史学史三卷本撰写中,规划一卷“中外史学交流与比较”的重要性。他指出:“没有中国史的世界史,不顾世界史的中国史,在史学界久遭诟病。体现于史学史的教学与研究,便是既分中外两门,却不互相沟通。随着人文学科比较研究在近年崛起,比较史学的课题也提上日程,所谓没有比较就没有鉴别。……中国人的世界观和历史观,同样受到来自域外的种种思潮特别是所谓异教信仰的影响,而不断改变形态。同域外文化的互动而促使本土文化传统不断畸变的历史,已在人文学科诸领域引起广泛注目,跨文化研究的崛起便是例证。”因此他建议“把中外史学的交流与比较,看作支撑史学史总体结构的鼎足之一”。

然而,《中国史学发展进程研究》这一重大项目最终没有完成,该书的流产,我以为有很多原因。就第三卷而言,第一难点在于当时很难找到合适的撰写者。正如朱先生所言:“中外史学比较,首要的前提就是研究者需要对古今中外史学的基本进程有整体的了解,这岂是个别学者所能胜任的?倘若只做个案比较,同样面临可比性问题。人们早就注意历史有共时性与历时性的区别,同时同地的历史过程充斥着复杂的矛盾,没有结局相同的历史事件,也就不可在形式上来做比较,更不可只看局部的相似性而无视整体的差异性。近年来,我们人文领域内的比较研究,经常给人以重形式而轻内涵的印象,所以历史比较也往往给人以拿主管理念来代替历史分析的感觉。”朱先生看出了问题所在,却没有找到具体克服的办法。尽管我们曾先后给他提出过不少自以为合适的人选,但朱先生一直未予首肯。第二是朱先生在学术上是一个完美主义者,我们已完成发表的部分成果可能未必入朱先生的法眼。第三是朱先生内心其实并不认同“众手修史”“大兵团”作战的做法。我留校后参与的由朱先生主编的《中国文化研究年鉴》《中国文化史辞典》《史记研究辞典》等多个项目,凡众人参与的庞大计划,几全部半途而废,无一完成出版。我们系一位老师曾开玩笑地说:这是一个难以克服的“魔咒”。

六、余言

20世纪30年代,中国学界曾经有过文化史论著出版和发表的第一波高潮,但1949年后的30年,文化史研究领域却几乎成为一片荒漠之地。20世纪80年代大陆学界重开中国文化史研究之风,使文化史研究成为整个社会思想启蒙的重要环节。20世纪80年代最初的短暂几年里,朱先生和姜义华、李华兴是一个令人难忘的“三剑客”组合,他们的集体亮相和作品中的真知灼见引导了20世纪80年代又一波异常强劲的“文化热”高潮,也使复旦大学历史系中国思想文化史研究迅速崛起,很快被视为中国学术的重镇之一。如果我们今天来绘制20世纪80年代的文化地图,上述“中国文化史研究学者座谈会”和五集《中国文化研究集刊》,由朱先生任常务编委的《中国文化史丛书》,以及首届国际中国文化学术讨论会及其会议论文集,均可视为新时期中国文化史学科开始复兴的标志,也成为研究之后三十余年思想文化史演变的重要学术资源。

遗憾的是朱先生最终没有写出正式的自传,学术口述也属零篇散简。日出而眠,日中而起,是朱先生的日常;早年他有“致用”的政治抱负,但率真为人,很快被逐出官场,从政的短暂经历却在日后支持他成为活跃在学界的学术活动的组织者。返身学术后他探索学问真知,求索真文明,为追求原创性的学问,使他渐渐成了书斋里的一个苦工。他臧否政坛学界人物,曾直言不讳地抨击异化为权力的知识:“讲到历史问题,如果你乱说,我就要说你乱说,我可不管你是谁。”特立独行的个性和言行,亦使他易把世俗生活中的易怒和较真带进复杂的学术圈,造成合作上的某些困境。在任何时代,“特立独行”者都不会如“乡愿”如鱼得水,但他渊博的学问和丰富的人生,是一笔留给我们后学的丰厚学术遗产。

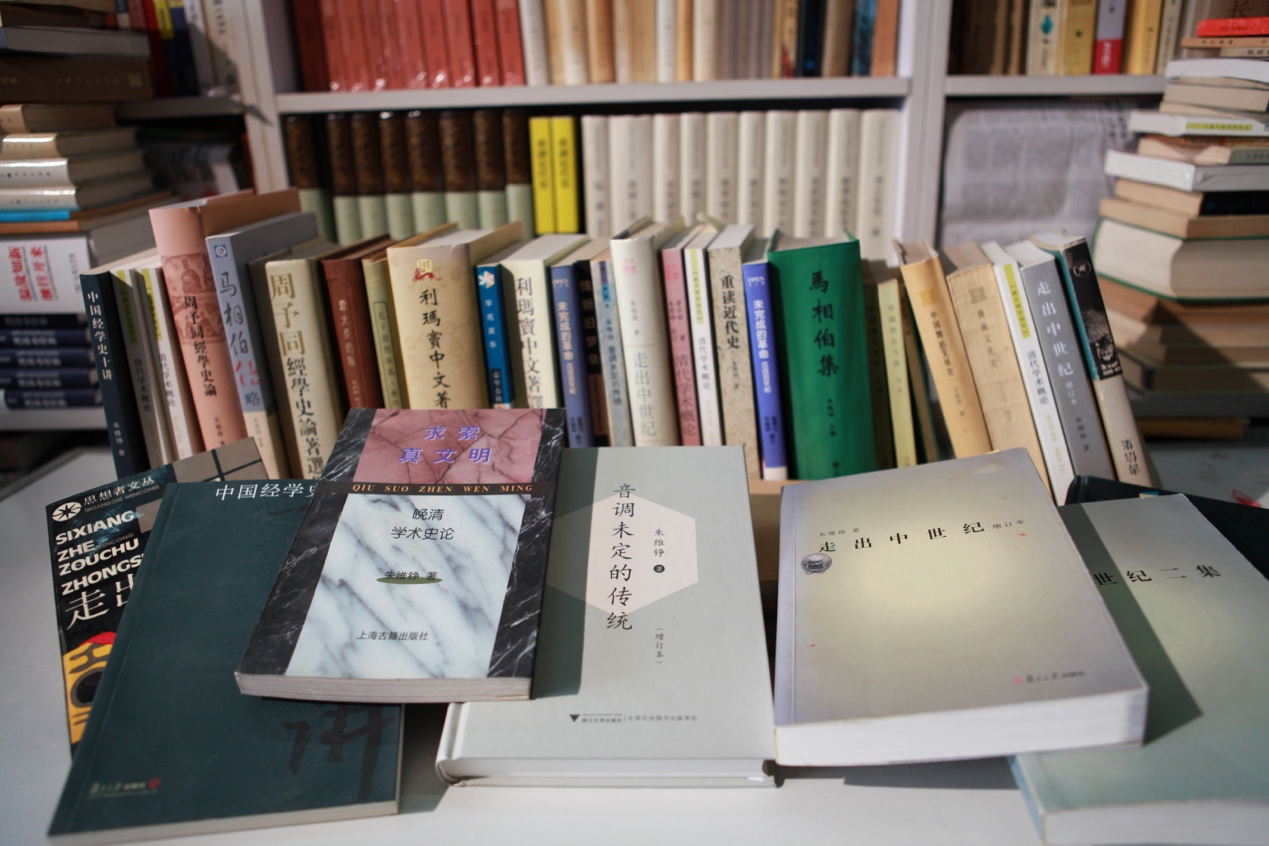

朱维铮先生著作

(为纪念复旦大学历史学科创建一百周年,特推出“复旦史学百年”专栏,刊载关于谭其骧、周予同、顾颉刚、杨宽、章巽、耿淡如等大师、名师的研究性文章。本文是系列文章之七,由复旦大学历史学系博士生李镕芸摘编,完整版收录于《承百年学脉,开史学新智——复旦大学历史学系的学术传统》一书,复旦大学出版社2025年即出。)