一起失独老年人继承纠纷化解背后:先析产、后偿债、再继承

最高法典型案例聚焦失独等特殊老年人群体,妥善化解继承纠纷。

10月29日,最高人民法院发布第五批老年人权益保护典型案例。在一起继承纠纷案中,人民法院针对双方当事人均系失独老人这一特殊情况,坚持“一体解决相关纠纷和切实减轻老年人诉累并重”原则,为失独老人量身定制一站式解决方案。

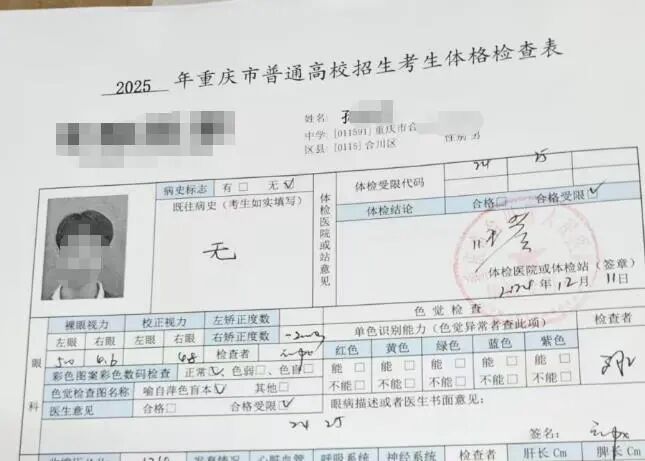

案情显示,曾某(系李某某之子)与唐某(系唐某某、周某某之女)均系独生子女,二人于2013年登记结婚,婚后未生育子女。2019年,双方共同购买了一套商品房,价值约110万。李某某支付首付约33万元。2020年,唐某去世,曾某独自偿还房屋贷款。2024年,曾某去世,当时尚欠银行购房贷款70万余元未偿还。

曾某自幼丧父,由其母李某某抚养长大。李某某认为案涉房屋由曾某一人购买,是曾某的个人财产,应由其继承。唐某某、周某某认为,房屋系曾某与唐某二人婚后购买,属于夫妻共同财产,作为唐某的父母,应继承房屋相应份额。三位老人均年逾七旬,多次协商未果。李某某向法院提起诉讼,请求:案涉房屋全部由其继承。

法院在审理中发现,三位当事人年龄较大,诉讼能力较弱,情绪容易波动,特别是唐某某因病导致语言表达困难,难以独立参与诉讼活动,无法有效表达意愿。鉴于以上情况,审理法院主动运用适老诉讼服务机制,联合唐某某所在社区共同邀请熟悉案情的人员作为其诉讼陪同人,协助其明确表达意愿并打消其诉讼中的心理顾虑。

此外,法院还引入专业的心理辅导,缓解老人的丧子之痛。同时,法院考虑到,该房屋上还存在对银行的按揭贷款,解决按揭偿还问题又会引起新的争议,通过裁判方式并不利于实质性解决老年人双方的争议。所以,法院加大调解力度,最终引导双方达成调解:案涉房屋由李某某继承;李某某当场支付唐某某、周某某补偿款3万元;唐某生前债务由李某某在继承范围内负责清偿。

《中华人民共和国民法典》规定了法定继承顺序及同一顺序继承人分配遗产的规则。最高法在阐述案例典型意义时指出,本案中,作为独生子女的夫妻去世后,双方父母因继承子女遗产发生纠纷,人民法院准确界定夫妻共同财产、遗产范围,依法确认各继承人应继承份额,厘清独生子女去世后双方继承人可继承的财产数额,一体解决继承及生前债务的偿还问题。

最高法表示,本案以“先析产、后偿债、再继承”的思路为老年人清晰释法,同时,通过运用适老诉讼服务机制,充分保障老年人参加诉讼的权利,让老年人在诉讼中充分感受到司法的公平和温暖,赢得了老年人对人民法院的信任,最终通过调解一体解决了既有纠纷和潜在纠纷,减轻了老年人诉累,体现了对老年人愁事难事的务实服务和担当。

“此案例精准回应了失独家庭面临的复杂继承困境,其‘先析产、后偿债、再继承’的审理思路极具示范价值。”中国老龄事业发展基金会中华遗嘱库项目主任陈凯分析指出,本案核心在于厘清了两个关键点:第一,明确案涉房屋为夫妻共同财产,唐某享有的一半份额及其配偶曾某的遗产份额均属遗产,需先进行财产分割,才能确定各自的可继承范围。第二,将高达70万的银行债务清偿置于遗产分配之前,遵循了民法典“限定继承”原则,避免了继承人陷入无限偿债风险,保障了晚年生活。

陈凯表示,这一司法实践为我们提供了重要启示:首先,凸显了提前订立遗嘱的重要性。若逝者曾留有遗嘱明确财产归属,可极大避免此类家庭纠纷。其次,案例展现的“适老诉讼”机制,如引入诉讼陪同人、心理辅导等,体现了司法对老年人特殊需求的人文关怀,是构建老年友好型司法的重要进步。