现场|让爷爷奶奶们成为“看展搭子”

你有60岁以上的看艺术展览的“搭子”吗?在上海的14家美术场馆,一场“爷爷奶奶去看展”活动,通过代际组队看展的特殊形式,让艺术成为连接不同年龄的桥梁。《|艺术评论》跟随这些爷爷奶奶们一起看展。

一位陪爸爸前来观展的90后观众说:“第一次和爸爸一起来看展,听他评价展览作品,才发现原来我们对艺术是有共鸣的,以前从来没有发现。”

这场跨越年龄的对话,不仅打破了人们对老年群体的刻板印象,更让美术馆成为传递温暖、消解孤独的公共空间,推动城市走向更具包容性的老龄友好社会。

艺术成为代际对话的桥梁

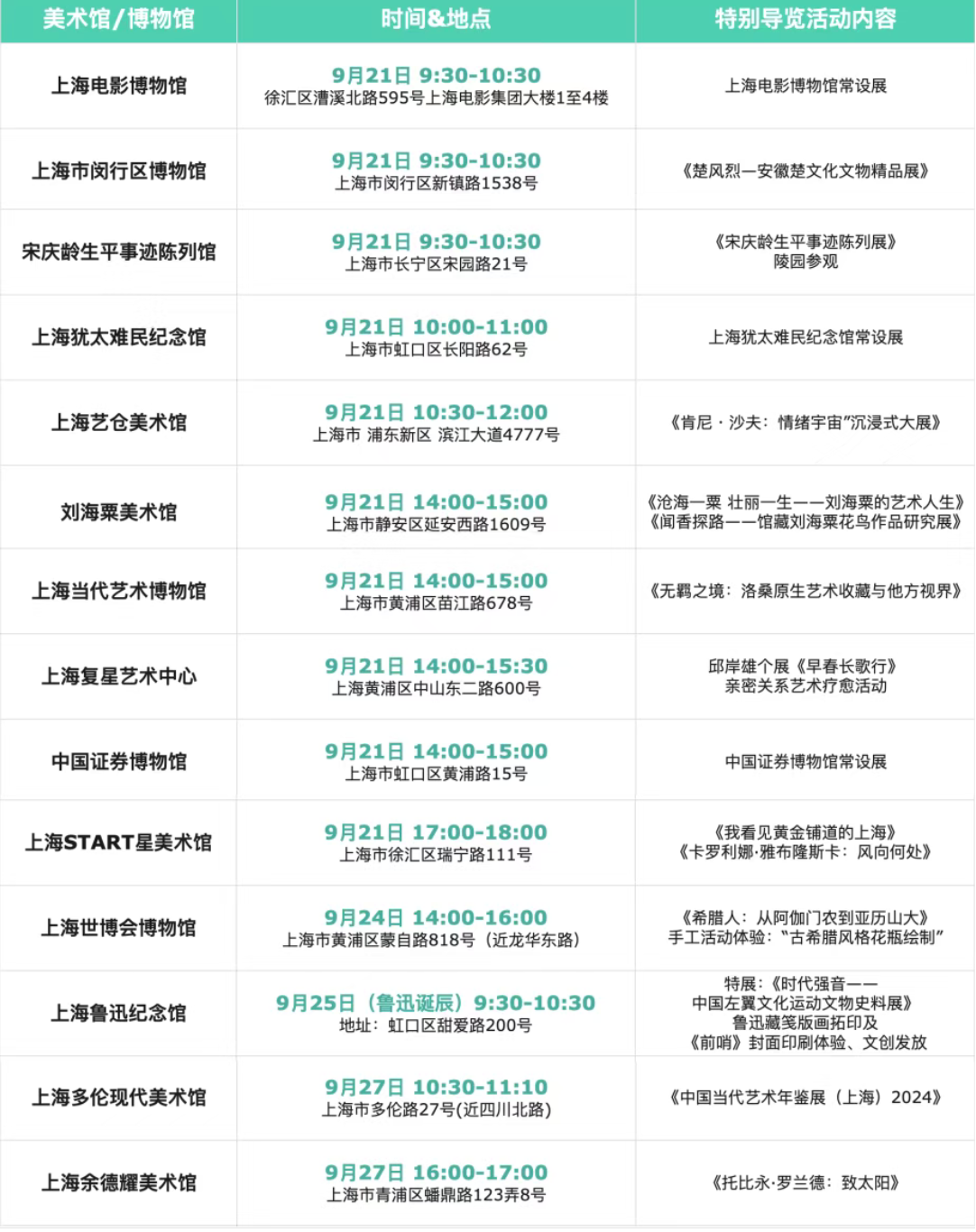

9月21日至10月8日,上海联劝公益基金会“艺术无龄界”联合上海14家美术馆与博物馆,推出“爷爷奶奶去看展”公益倡导活动。活动以1+1组队的形式报名,可以是祖孙、师生、父母子女、忘年交,其中一位的年龄大于60岁,另外一位的年龄大于12岁。在展览现场将有专业讲解员深度解读展览,还有互动交流环节(具体场次和主题活动见文末)。14家场馆包括多伦现代美术馆,复星艺术中心、刘海粟美术馆、犹太难民纪念馆、艺仓美术馆、闵行区博物馆等,每场次大约有20个名额。

讲解员现场导览 记者 梁佳 摄

此次活动旨在鼓励老年人走进艺术空间,通过展览与艺术对话,创造代际交流机会,提升社会对老年群体的关注度。活动选择9月21日(世界阿尔茨海默病日)启动,是希望通过艺术共情呼吁更多的人关注“老龄友好”的话题。

结合正在上海当代艺术博物馆(PSA)展出的“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”,9月21日,《|艺术评论》跟随爷爷奶奶们,走进展厅,边聊边看展。

展览现场

“原生艺术” 指的是那些游离于传统艺术世界之外、自学而成的艺术创作,其创作源于自发的冲动和丰富的内心世界,远离常规的传统艺术,自成体系。

王女士与外公接受采访

许多参与者表示,活动为他们提供了难得的代际交流机会。王女士今天是带着外公来看展的,她是通过公众号看到了这个活动选择了PSA和艺仓两个展馆,“他们平常也感兴趣,但偏向于传统那一块。”其实这个展览她已经来看过,想推荐长辈接触一下当代艺术,“平常自己看展会注重展览本身所传递的知识,跟长辈一起来更注重代际间的碰撞,也许他们对当代艺术会感觉有点疑惑,我们就可以互相交流想法。”她的看展“搭子”蒋先生是搞赏石艺术的,“这个展览提供了另类的视角,完全不同的风格。有人性的直接表达,也有将细小的感觉进行夸张和放大的成分。其实两代人的欣赏区别比较大,欣赏当代艺术对我来说是一次补充学习的机会。”

沙先生第一次接触抽象作品,一直在细细品味。

沙先生今年81岁,在一幅抽象作品前细细品味,他的女婿帮他报名参加了这个展览,“平时喜欢看书,也关注美术作品,但都是图片,今天是第一次直面接触感觉非常不一样,很新鲜,基本没看到过这种类型的作品”,对于抽象艺术的欣赏,他认为“可能要学一点心理学,有些艺术家像是靠潜意识在画画”。

留言板

洪阿姨在留言板上写下“每个人都有自己的宇宙世界”,这是她从画作中领悟出来的,这次是女儿帮她报了名,她表示以后有机会还要多看展览,“因为世界丰富了,人的灵魂和思想也会有新的内容。”

老龄化的背景下,艺术如何回归日常

上海联劝公益基金会秘书长郑依菁表示:“希望活动能促进代际融合,发现彼此身上的闪光点”,年轻人与老年人之间往往因观念差异而缺乏共同活动,艺术展览则成为打破隔阂的媒介。

上海当代艺术博物馆员向观众介绍展品

上海当代艺术博物馆办公室主任张琍莉表示,博物馆长期对65岁以上老人免票,未来将进一步加强老龄友好公共服务,“这一活动倡导的是一种‘积极老龄化’与‘终身学习’的态度,让艺术成为日常生活中的疗愈工具与代际桥梁,最终推动更加包容的社会构建。”

据悉, 9月21日当天,有近100组年轻人+老年人的“看展搭子”体验了场馆提供的老龄友好专属公益导览,许多观众在现场反馈中表示,“这样的看展形式很新颖,也很有意义”。

上海市博物馆协会秘书长陈云柯表示,“博物馆其实是面向全社会、服务全年龄段的公共文化服务机构和终身学习场所,此次活动也是积极回应社会文化养老需求。期待更多银发观众走进博物馆,感受文化的美与力量”。

上海作为全国老龄化率最高的城市之一,同时拥有数量最多的文化艺术场馆。这些空间天然的公共性与倡导性,使其成为弥合代际差异、推动社会包容的理想载体。或许,真正的“无羁之境”正存在于这些跨越年龄的艺术对话之中。

据悉,在接下来的半个月里,上海全市更多文艺场馆也将组织相应活动。

场馆信息 活动报名请关注联劝公益基金会公众号