游戏论|层叠的镇史:《隐迹渐现》中的三种传说与历史记忆

在绘画史中,pentimento 指画家在原始画稿之上不断进行修饰和改笔,久而久之,覆盖层与底层的图像会以不同的色感与透明度并置可见。它既是一种成像现象,也是区分原作与临摹的技术判据,因为真正的“过程”只会留在原作之中,而临摹者或工坊里的产品只是对画作“完成”状态的复刻[1]。这种对于“层叠”画作的“微观”观察成为黑曜石工作室(Obsidian)在2022年创作《隐迹渐现》(Pentiment)的灵感来源。游戏把pentimento这一术语转化为一种历史认识论:历史并非单一终稿,而是可被反复覆写的过程文本。[2]

作为一款剧情杰出的角色扮演类(RPG)游戏,《隐迹渐现》主要围绕两个不同的角色展开:玩家最初扮演纽伦堡出身的旅居画师安德里亚斯·马勒(Andreas Maler),他来到巴伐利亚虚构的小镇“塔辛”(Tassing),在其旁的基尔绍修院(Kiersau Abbey)中担任插图画师,由此卷入数起命案与镇史争议;后期主角则转由印刷匠之女抹大拉·德鲁克林(Magdalene Druckeryn)接棒,她旨在替代父亲完成市政厅的壁画并重访镇史渊源。整部游戏的时间设定跨越了近25年,并围绕三段关键时点有序推进:1518 年的第一起谋杀与修院危机;1525 年受“十二条款”鼓舞的农民动荡与第二起命案;1543 年抹大拉主持壁画、抽丝剥茧重建地方记忆。

为了处理这一叙事庞杂、人物繁多的题材,游戏的叙事策略自觉借用了自卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg)、埃马纽埃尔·勒华拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie)以来历史研究的“微观切入”——以一人、一地、一次案件折射大时代,以碎片化的证据重构结构性的大问题[3]。我们可以在游戏的前半部分跟随画师安德里亚斯体验修院的日常活动,了解宗教改革前后在土地税收、朝圣信仰与小农经济间的体制张力。并在后半部分经由抹大拉的视角去探访并发掘小镇盐矿与地层中的历史遗迹,搜集并整理出镇民口述中对塔辛的集体记忆。经由此,双主角所处的前后时代的大历史和城镇上的小事件,在剧情叙事上被重叠进入玩家的视线中。

在“微观”分析的层面上,卢雅怀[4]与Hanjun Shi[5]的研究都结合了制作者个人旨趣和创作背景,分别为我们详细地展示了《隐迹渐现》中差异化的书写字体(随时间推移游戏对话呈现出手写体和印刷体上的变化),以及反映社会地位的多样化饮食(对镇民餐桌食物的细致刻画)。这些微观细节都“真实地”虚构出塔辛的历史感。跨媒介的真实性——历史游戏从既有媒体中汲取资源以创作真实,与叙事、规则和机制一同让玩家在行动中沉浸式地体验了历史知识和情感[6]。

如果说,艺术化的设计和历史氛围的营造是提供玩家揭开画布、观察细节的放大镜,那么游戏的剧情则更像是一幅被不断涂抹的画作本身。Esther Wright敏锐地指出,《隐迹渐现》出色地呈现了历史阐释的分层现象:“《隐迹渐现》的核心机制还深刻反思了历史建构本身,通过解构过往与记忆表征之间的关系来展开叙事。”[7]作品将历史呈现为一种可被协商的制作过程:记忆的载体与记忆呈现之间的分歧赋予玩家对历史“真实性”的诠释与裁决权。

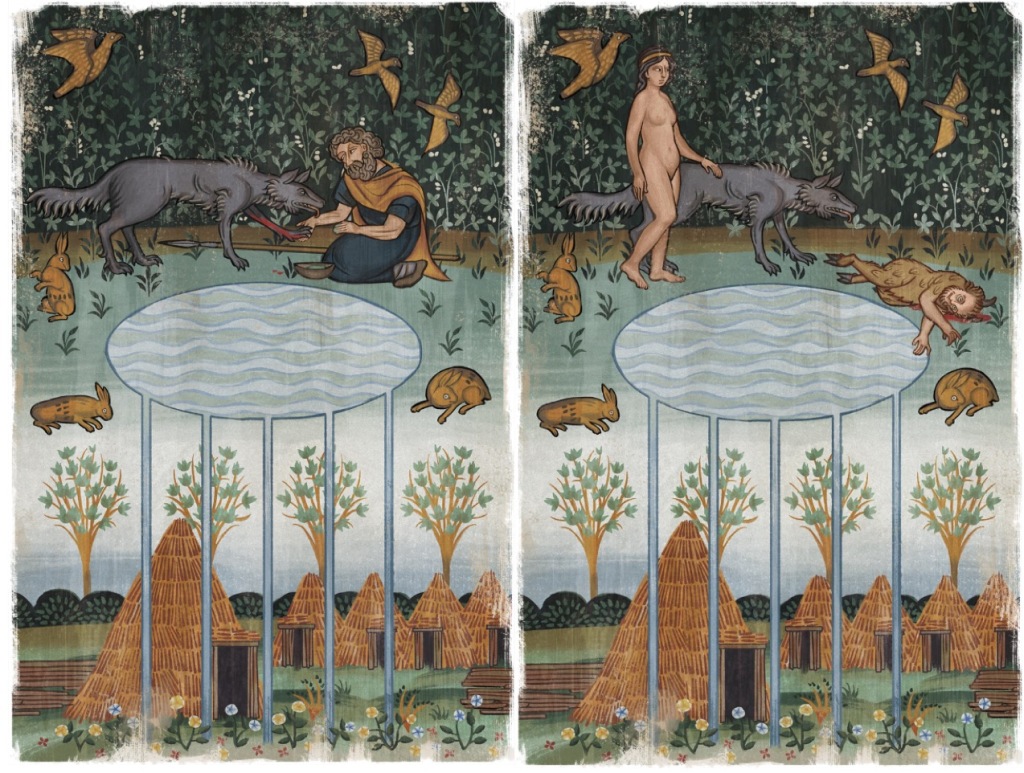

本文赞同并推进将《隐迹渐现》理解为一种“层叠的历史(layered history)”:其核心机制是以多版本传说的互文竞争来重塑地方宗教叙事与政治秩序。游戏的叙事主轴由塔辛建城神话的演变构成:在不同历史阶段,母题与角色被重组、换位并重命名,形成一种叙事上的 pentimento。下文将以“三个版本”的谱系化比较作为主轴,展示这种重写路径与其社会—宗教后果,继而回到神话结构的异同与历史记忆层面作出解释。

一、塔辛建城史的三个版本

(1)前罗马时代神话版本

罗马人并非最早在此居住的族人。这片森林里居住着比圣徒更古老的神灵,甚至比罗马人还要古老。早在圣莫里茨踏足塔辛之前,他们就守护着这座城镇。……正是佩尔奇塔(Perchta)和她的狂猎吓跑了那些邪恶的生物。自塔辛建立之日起,他们就一直守护着它。早在罗马人之前,我们的祖先就在一位名叫雷图斯的伟大酋长麾下漫游于这片群山之中。那时的人们远不如现在友善,各个部落为了争夺最肥沃的土地而互相争斗。这位老酋长胆小怕事,无视古老的神祇。他骄傲自大,不愿献祭。正因为他,众神偏爱其他部落,雷图斯的族人失去了属于自己的土地。他们只能在山间峡谷中游荡,狩猎采集一切生存所需的资源。冬天将至的一天,雷图斯外出打猎,发现一只受伤的狼被困在陷阱里。但他没有像大多数人那样杀死野兽,而是帮助野兽,将它从束缚中解放出来。……古神热衷于报答恩惠,而佩尔奇塔是狂猎女神。狼是她的动物。她领导狂猎,而狼则领导森林中的狩猎。在我的时代,人们知道杀死狼会带来厄运。现在,我是唯一记得这些事的人。佩尔奇塔看到了雷图斯的行为,对他表示赞赏,并让狼带领酋长前往她的圣泉。雷图斯带领他的人民来到圣泉,并宣称这里是他的家园,从那时起我们就一直住在这个山谷里。(Ill Peter Gerner, Act III)

生病的彼得·格纳特(“III Peter” Gertner)是塔辛镇上最年长的男人,玩家通过扮演抹大拉可以在病彼得那里了解到这座城镇最古老的创始版本。依据他的口述,塔辛的历史与佩尔奇塔的眷顾有关。这位日耳曼和斯拉夫神话中的人物,其姓名可能意指“明亮”(beraht)或“覆盖”(pergan),她是森林野兽的守护者[8]。原始的狩猎文明使得酋长雷图斯对狼的拯救换来了佩尔奇塔的报答,她将自己的圣泉分享给雷图斯和他的人民以建立塔辛。作为回报,人们向佩尔奇塔献上活人祭祀。这是一个典型的互惠式原始宗教的仪式模型:人的傲慢(拒绝献祭)中断了与神灵的交流——人的善举感召神灵——神灵报答恩惠——人们恢复祭祀以感谢神灵馈赠。基于此,塔辛是一座被佩尔奇塔守护的城市,狩猎采集的生计逻辑与“泉水—土地—果实”的自然循环彼此嵌合,一切生存资源都源于女神的恩惠。

(2)罗马时代神话版本

那本古书讲述了罗马骑士盖乌斯·梅特鲁斯如何击败了……雷蒂人,我想是的。大雪把他困在了这个山谷里,四周都是野蛮人,这时,玛尔斯派了一只狼来袭击骑士。盖乌斯没有杀死这只野兽,而是跟随它来到一处神奇的泉水旁,泉水旁的树木上长满了各种各样的水果。玛尔斯提供了狼和泉水,盖乌斯·梅特鲁斯击败野蛮人后,建立了塔辛,以纪念玛尔斯。(Til Kreutzer, Act I)

传说马尔斯在这片树林里狩猎,发现了一头肥美的野猪。他刚收回长矛,就听到一个女人惊恐的尖叫。那头野猪自然逃走了,而神明也因猎物的消失而勃然大怒。于是他徒步穿过树林,想看看为什么一个女人会在森林里,而不是在镇上。[...] 于是,马尔斯发现一位名叫塔西娅(Tassia)的宁芙正在泉水中沐浴,岸边一个又胖又丑的萨提尔正对着她挑衅。看到仙女被困,马尔斯勃然大怒,化作狼杀死了萨提尔。作为回报,嗯……塔西娅为神沐浴 [...] 马尔斯离开水池时,水滴落在地上,地上便长满了鲜花和庄稼。据说,这就是这座山谷如此肥沃的原因。(Adam “Smokey” Köhler, Act III)

罗马的神话版本共有两段相互辉映的故事。第一个版本源于蒂尔(Til Kreutzer)与安德里亚斯的分享,这位痴迷阅读的农民十分热衷于讲述塔辛的罗马往事:罗马骑士盖乌斯·梅特鲁斯获得了马尔斯的眷顾而建立了塔辛。与佩尔奇塔的神话十分类似,盖乌斯·梅特鲁斯和雷图斯一样都没有杀死狼,并且都因为这样的善举换来了神灵的回报,他们都被指引来到了一处能够提供丰饶食物的神奇泉水旁。

住在城镇与修道院之间森林里的亚当(Adam “Smokey” Köhler)则为抹大拉提供了罗马传说的另一个版本。在这位烧炭人的口中,塔辛的建城史又一次与狩猎的主题相关,不同的是,主角由人类变成了神灵。故事的背景重新回到了森林中,马尔斯的狩猎被萨提尔和宁芙打扰,狼在这里不再是佩尔奇塔神话和罗马第一个版本中随从一般的存在,而是成为了马尔斯的化身。神灵发生交媾的泉水,其神奇功能也成为了马尔斯神力的具体显现。这两个故事尽管叙事内容有所不同,但最终都是为了凸显塔辛这座山谷的肥沃富饶都源于马尔斯。

(3)基督教传说

圣莫里茨最为人熟知的,是他死于罗马人之手。他保护了一座基督徒城镇免遭屠杀,而他和他的军团却惨遭屠戮。…… 他是罗马公民,率领一支完全由基督徒组成的军团进入巴伐利亚。尽管基督徒是罗马的叛徒,但他拒绝杀死他们,结果皇帝下令屠杀他的军团。……然而,塔辛崇敬圣莫里茨,因为他是使该镇皈依基督教、使其免遭毁灭的人。……圣莫里茨和他的军团被大雪困在山口,而异教徒镇民拒绝援助他们。镇长的女儿萨蒂亚深受感动,偷偷溜出城镇,皈依了基督教。她带领莫里茨来到一处泉水旁,她受洗后,积雪融化,露出了各种各样的果实。莫里茨和他的军团因这些神奇的恩赐而获救,城镇皈依基督教,叛军逃入深山。……罗马士兵因害怕圣莫里茨像基督一样复活而将其肢解。镇上的基督徒带着他的尸体逃走,以免其再次遭到亵渎,他的手也保存于此。萨蒂亚也因信仰被镇上的叛军杀害。如今,她的神龛守护着塔辛免受伤害。(Brother Mathieu, Act I)

基督教的镇史版本源于马修(Brother Mathieu)给抹大拉的回信,这位曾经基尔绍修院的圣器保管员后来成为了锡安的副主教[9]。在这个故事中,主角再一次从神灵转移到人的身上。整个故事由两个主要人物组成,第一个部分讲述了圣莫里茨拒绝杀死基督徒的善举招致杀身之祸并被大雪困在山口,而第二个部分的人物则是萨蒂亚,她收到感召改宗基督教,成为前两个版本引领盖乌斯·梅特鲁斯和雷图斯前往圣泉的“狼”的角色,并且她的受洗复现了马尔斯丰饶土地的神迹。因此,两位虔诚、善良且殉教的基督徒成为了塔辛的守护神。

我们不难看出,三个时代共四个版本的塔辛镇史都源于游戏中不同角色的回忆和记叙,甚至故事中的许多要素都和叙述者本身存在紧密的联系。

如上表所示的那样,在时间的维度上,最古老的版本对应于城镇里最年迈的人,这种遥远而模糊的记忆与脆弱稀缺的传播载体联系起来。病彼得这个人物甚至会因为玩家在任务中的选择失当而在后面的剧情中去世,从而让部分历史的信息无法获得。而农民蒂尔和烧炭人亚当,则从各自的职业和身份出发分别认同了关于马尔斯两个版本的神话:在罗马战士的版本中,战争与领土的建立成为农民热衷的话题;而马尔斯与宁芙的故事则被转移到亚当栖居的森林当中。至于最后一个版本,修士的身份与基督教的传说更加明晰地绑定在了一起。

二、作为基底的画布:同构的神话原型

表面上,塔辛镇史的故事分别对应了三种完全不同的神灵和崇拜仪式,但不难看出,在文辞差异的背后,不同版本的神话却拥有极为相近的叙事结构。关于这一点,普罗普(Vladimir Yakovlevich Propp)的故事形态学向我们展示了神奇故事的几个重要特征:角色的功能构成故事基本组成成分、故事已知的功能项是有限的、功能项的排列顺序是同一的,以及所有神奇故事按其构成都是同类型的[10]。《隐迹渐现》在对塔辛镇史的构建过程中基本符合上述四个特征,尽管故事的细节和角色发生了变化,但其底层结构和功能是不变的。我们可以将三个版本中出现的叙事要素总结如下表,并对其进行具体说明,以此来呈现塔辛建镇历史中“不变的单元”和神话原型[11]。

第一,丰饶逻辑的恒常,而泉水则作为体现丰饶神能的关键要素;不论是佩尔奇塔、马尔斯还是萨蒂亚的受洗,不论故事的背景是原始狩猎时代还是罗马帝国时期,故事都以某种困境(由大雪和物资匮乏共同组成的生存窘境)或失败(战争受困山谷或狩猎失败)作为开端,而结尾和目的都是让人们摆脱食物贫乏的处境,并使塔辛这片土地得以肥沃从而建立家园。

(1) 雷图斯:失去土地、游荡山谷、资源匮乏、冬至狩猎→圣泉、建立家园

(2) 盖乌斯·梅特鲁斯:大雪被困山谷、战事受挫→神奇泉水、提供果实、战胜野蛮人建立塔辛

(3) 马尔斯:猎物逃走→在泉中与宁芙共浴、泉水丰饶土地

(4) 莫里茨:大雪被困山口、战事受挫→泉水融化积雪、提供果实

第二,引领者形象的角色位移;在佩尔奇塔的版本中,引领者是狼,这个动物形象以几乎相同的方式出现在罗马版本的第一个故事里。而在罗马时代的第二个故事中,引领马尔斯到达泉水的,本质上是宁芙被惊扰的叫声。尽管狼的形象再次出现,但它的功能却从引领者变成了马尔斯神力的具体显现。因此,必须注意到的是,从罗马版本的第二个故事开始,引领者从动物变成了女性角色。众所周知,在基督教文化中,人与动物(羊)在指涉上具有同义性,因此文本之所以强调获得信仰后萨蒂亚的引领者角色,很可能暗示了动物和女性角色在她身上的重合。

(1) 雷图斯:狼(佩尔奇塔的动物)

(2) 盖乌斯·梅特鲁斯:狼(马尔斯的派遣者)

(3) 马尔斯:宁芙塔西娅(尖叫声)

(4) 莫里茨:皈依后的萨蒂亚(感召)

第三,“止杀”与“神迹”的因果连结;正如我们先前提到的那样,佩尔奇塔的故事和罗马版本的第一个故事在情节上几乎是相同的,对于从属于神的动物——狼——的手下留情换来了神灵的报答。而在基督教版本中,“狼”的形象被替换为了同样从属于上帝的基督徒,从而形成了伦理上的类比等值。唯一例外的是罗马的第二个故事,狩猎野猪的杀戮被迫中止却引来神灵更大的愤怒,作为其他版本中幸存者的“狼”在这里化身成了杀死萨提尔的直接施暴者。

(1) 雷图斯:帮助狼从陷阱中挣脱(佩尔奇塔的动物)

(2) 盖乌斯·梅特鲁斯:没有杀死而是跟随狼(马尔斯的派遣者)

(3) 马尔斯:化身成狼杀死萨提尔

(4) 莫里茨:拒绝屠杀基督徒

若从功能—角色而非素材—名称观察,我们可以从前罗马、罗马I与基督教这三个版本的共同点中,大致勾勒出一个共享且紧凑的母题叙事链:(1)受困于山谷中的人们缺乏生存物资难以为继;(2)停止杀戮的善举换来了神灵的眷顾;(3)人们跟随指引来到泉水;(4)(泉水)神迹丰饶土地使人们得以在此建城定居。

三、覆写的图层:历史记忆的重构与差异

在充分讨论不变的母题之后,我们有必要将视角转向pentimento的核心内容:修饰与覆写。对应于三个版本的故事,生活在塔辛的人们为何会在不同时代的集体记忆中呈现出差异化的角色类型和叙事内容呢?这些被覆写在母题上的图层又是基于什么样的原则被涂抹的?本质上,这是对哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)笔下集体记忆可重构性的一种回应:“过去本身在任何记忆中都不能被完全保留,留存下来的只是其中为社会在每一个时期中,借助这个时期的参照框架所能重构的部分。”[12]

其一是神灵形象的位移与性别秩序的变化;前罗马时代的佩尔奇塔是一位女性形象,她的位置在罗马时代被男性神灵马尔斯取代,而到了基督教的故事里,上帝在叙述中实际上并不在场。这种性别或神灵显现与否的转变,实际上与宗教信仰息息相关。在原始宗教时期,人们依据生活环境和生存需要而崇拜具有特定功能的神灵,因此掌管狩猎的佩尔奇塔获得了酋长的关注。到了罗马时期,作为整个帝国版图的一部分,各个城市的建城史和神灵体系都会进行一定程度的罗马化诠释(Interpretatio Romana)[13]。因此我们可以发现,马尔斯作为罗马城建立者罗慕路斯的父亲,理所当然地被赋予了罗马国土上建城神话的起源角色。那么,如何理解罗马时代两个并不完全相同的版本呢?第一个版本显然更加接近佩尔奇塔的传说,其结构几乎可以平行置换为“雷图斯/盖乌斯·梅特鲁斯——狼——佩尔奇塔/马尔斯”。而在第二个版本里,许多角色都发生了位移:一方面,狼从前两个版本中从属于神的角色变为等同于神灵的化身;另一方面,森林女神的形象从佩尔奇塔被降格至宁芙塔西娅。这似乎是更加贴近罗马神话的覆写方式。根据普鲁塔克的描述,狼和啄木鸟被视为马尔斯的圣物,罗慕路斯兄弟也依靠母狼的喂养才得以存活[14]。因此,狼在罗马时代的地位得到提升,它与马尔斯之间的关联也为我们提供角色变换的合理解释。至于宁芙塔西娅的出现,这或许同样源于罗马的神话故事:在创始神话中,马尔斯暴力侵犯维斯塔贞尼而使其诞下孪生子[15],而另一位宁芙克洛里斯(Chloris)则被风神绑架施暴并转而成为掌管花朵、青春与生长的春天女神弗洛拉(Flora)[16]。这两则故事以隐晦地方式被融合进了罗马时代第二个版本的故事中:土地丰饶的条件尽管仍然与泉水有关,但却被增加了一个额外的情节和条件,即马尔斯与宁芙在泉水中的交媾。因此,相比于佩尔奇塔和狼的故事,宁芙和马尔斯/狼的身份在这里发生了置换:男性神灵获得了生殖力的主导地位,而女性神灵成为了从属的角色(佩尔奇塔[女]—狼[男]→马尔斯/狼[男]—宁芙[女])。值得注意的是,这一基于罗马叙事和共同记忆的改造也对应于马尔斯神灵特质的双重性:祂既是代表杰出军事战力的战神,同时也是生育和农业生产的守护神[17]。塔辛(Tassing)的镇名与宁芙塔西娅(Tassia)的名讳,两者在词语转写上的类同,同样能够让我们窥视地方身份是如何嵌入到帝国宗教地理的版图中。而到了基督化时代,一切偶像化的异教色彩都在最大程度上被抹除,神灵在第三个版本中并不直接在场,男女性的叙事结构尽管得到保留,但神迹的实施者和见证者都转变为具体的人—信徒。

其二则是围绕杀戮行为对祭品的功能性阐释,以及崇拜空间的转移;在上文中我们提到,三个版本都部分共享了止杀和神恩的因果连结,但其实杀戮行为本身并没有完全从献祭的叙事逻辑中退场。首先,雷图斯感恩佩尔奇塔的方式是血腥的人祭,而到了罗马时代,除了叙事当中盖乌斯·梅特鲁斯和马尔斯的战争杀戮以外,动物血祭依然是公共祭祀中不可或缺的重要实践,人祭则在文明化的进程中几乎被完全淘汰[18]。这种在仪式中呈现出的杀戮在基督教时代进一步得到改造:异教血祭完全被禁绝,而是以基督受难和信徒殉教的模式被保留了下来。基于此,我们可以从祭品的角度勾勒出三个版本同构却功能相异的仪式模型:

(1) 前罗马时代:部落——作为祭品的人——佩尔奇塔

(2) 罗马时代:公民——动物——马尔斯

(3) 基督时代:信徒——殉教者——上帝

祭品变化同样影响着崇拜空间的转移。玩家在游戏中,跟随不同角色口述的回忆,将会以抹大拉的身份离开修院进入到城镇、森林乃至地底的空间。佩尔奇塔的神圣森林、罗马公共的城邦仪式与保存圣髑的神龛,分别对应于三个版本故事中守护塔辛的中心。从自然神灵的契约到帝国神谱的在地化传译,再到教会礼仪的规训,塔辛在赋名与繁衍力合法化的差异中不断争夺“记忆场”的叙事核心,这也成为整个剧情谋杀和悬疑的推动力(农民、贵族、手工业者和基督徒对“真实”镇史的话语权争夺)。于是,我们清楚地可以看到历史记忆、宗教文化与媒介更迭之间的对应关系:口述的集体记忆根植于原始的生存需要,仪式实践即是人们对所信任历史的不断重复。修院缮写室的权威则来自稀缺性与封闭性,晦涩的拉丁文本由少数受训者抄录,但图像与内容却逐渐远离复杂变化的现实。而随着印刷术的出现,它不仅提升了复制速度,更改变了读者构型与争论样式,“版本之争”从教会空间与私宅谈话拉近到了广场与市政厅。当字体本身被编码为社会区分,当历史记忆的载体随时代发展产生变化,阅读共同体与政治共同体的边界便出现微妙重叠:谁是这部镇史的“想象读者”,往往也就是下一轮协商里发言的人。换言之,媒介的“显影力”正在重排历史权威。

四、余论

在终章中,制作者将市政厅壁画的选题、草图与定稿的过程自主地交给了玩家来决定,它再一次呼应了整部作品的“层叠”主题:在获取信息和修订的过程中,壁画不再是对历史记忆与建镇神话的再现,而是确立“谁应当被纪念”以及“如何被看见”。基于这一点,《隐迹渐现》并不替代历史,而是向我们展示:历史如何在重叠的时间层、竞争的叙事版本与可见的协商程序中被持续制作。即便在这个过程中生平式回忆(biographische Erinnerung)被反复覆写,作为底层母题的巩固根基式回忆(fundierende Erinnerung)仍然构成了对抗遗忘的框架[19]。这或许有助于我们重思媒介时代游戏在历史叙事和记忆中所能扮演的新角色:作为遗产数字化的有利载体,游戏以更加逼真和自主的形态成为了“纪念碑”式的场域,制作者和玩家不仅可以通过文字、图像乃至动态交互的参与感知过去的历史,同样也能够以此在这张更宽大的画布上为未来涂抹上生动的色彩。

注释:

[1] James Beck, “Michelangelo’s Pentimento’s Bared.” Artibus et Historiae, 12, 1991(24), pp. 53–63.

[2] 本文的部分梗概源于作者2023年5月28日发布在Steam上对《隐迹渐现》的评论,详见:https://steamcommunity.com/id/xizhao1993/recommended/1205520

[3] Carlo Ginzburg, “Microhistory: Two or Three Things That I Know about It.” Translated by John and Anne C. Tedeschi, Critical Inquiry, 1993, pp. 10–35.

[4] 卢怀雅,《游戏论|<隐迹渐现>:电子游戏作为艺术、历史和批评》,《》,2023年9月9日。

[5] Hanjun Shi, “Game as history: How does Pentiment recreate a vivid sixteenth-century central European everyday life?” Conference Proceedings of DiGRA 2024 Conference: Playgrounds. Digitial Games Research Association DiGRA, 2024.

[6] Vit Šisler et al., “History, Heritage, and Memory in Video Games: Approaching the Past in Svoboda 1945: Liberation and Train to Sachsenhausen.” Games and Culture, 17, 2022(6), pp. 901–914.

[7] Esther Wright, “Layers of history: History as construction/constructing history in Pentiment.” ROMchip: A Journal of Game Histories, 6, 2024(1). https://romchip.org/index.php/romchip-journal/article/view/191

[8] John B. Smith, “Perchta the Belly-Slitter and Her Kin: A View of Some Traditional Threatening Figures, Threats and Punishments.” Folklore, 115, 2004(2), pp. 167–186.

[9] 马修的姓名也在身份的变动中进行了修正,他的原名Mathieu Faux-Saucigny被更改为Mathieu Faucigny-Saux。字母“F”和“S”的对调暗含代表虚假和伪造的“Faux”被更正了。

[10] [俄]弗拉基米尔·雅可夫列维奇·普罗普,《故事形态学》,贾放译,施用勤校,北京:中华书局,2006年,第18-22页。

[11] 我们同样有必要借鉴克劳德·列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)对神话结构研究的方法。参见Anthropologie structurale, Paris: Plon, 1958, pp. 227–256.

[12] Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris: Alcan, 1925, p. 390.

[13] Robert Turcan, Les cultes orientaux dans le monde romain, Paris: Belles Lettres, 1989, pp. 12–26.

[14] Plutarch, Romulus, 4.2-4.

[15] Livy, Ab Urbe condita libri, 4.1-2.

[16] Ovide, Fastes, 5, 183-379.

[17] Georges Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris: Payot, 1974, p. 215 ; Cato maior, De agri cultura, 141.

[18] John Scheid, “Sacrifice et banquet à Rome.” Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, 97, 1985(1), pp. 193-206.

[19] Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München: Beck, 2007 (19921), p. 52.