王日根|李文海灾荒史研究团队的学路拓展

近日由苏州工学院中国清史南方研究院、中国人民大学清史研究所暨生态史研究中心、中国政法大学人文学院历史研究所、山西大学环境人文与灾害治理研究院、中国灾害防御协会灾害史专业委员会联合主办的“灾害史研究新时代:中国与世界”学术研讨会暨中国人民大学“近代灾荒研究团队”成立四十周年纪念会在常熟召开。本文系厦门大学历史与文化遗产学院王日根教授于7月22日在大会上所做的主旨报告。经授权,首发。

王日根教授

一、李文海团队的丰硕资料整理成果既奠定研究基础又嘉惠学林

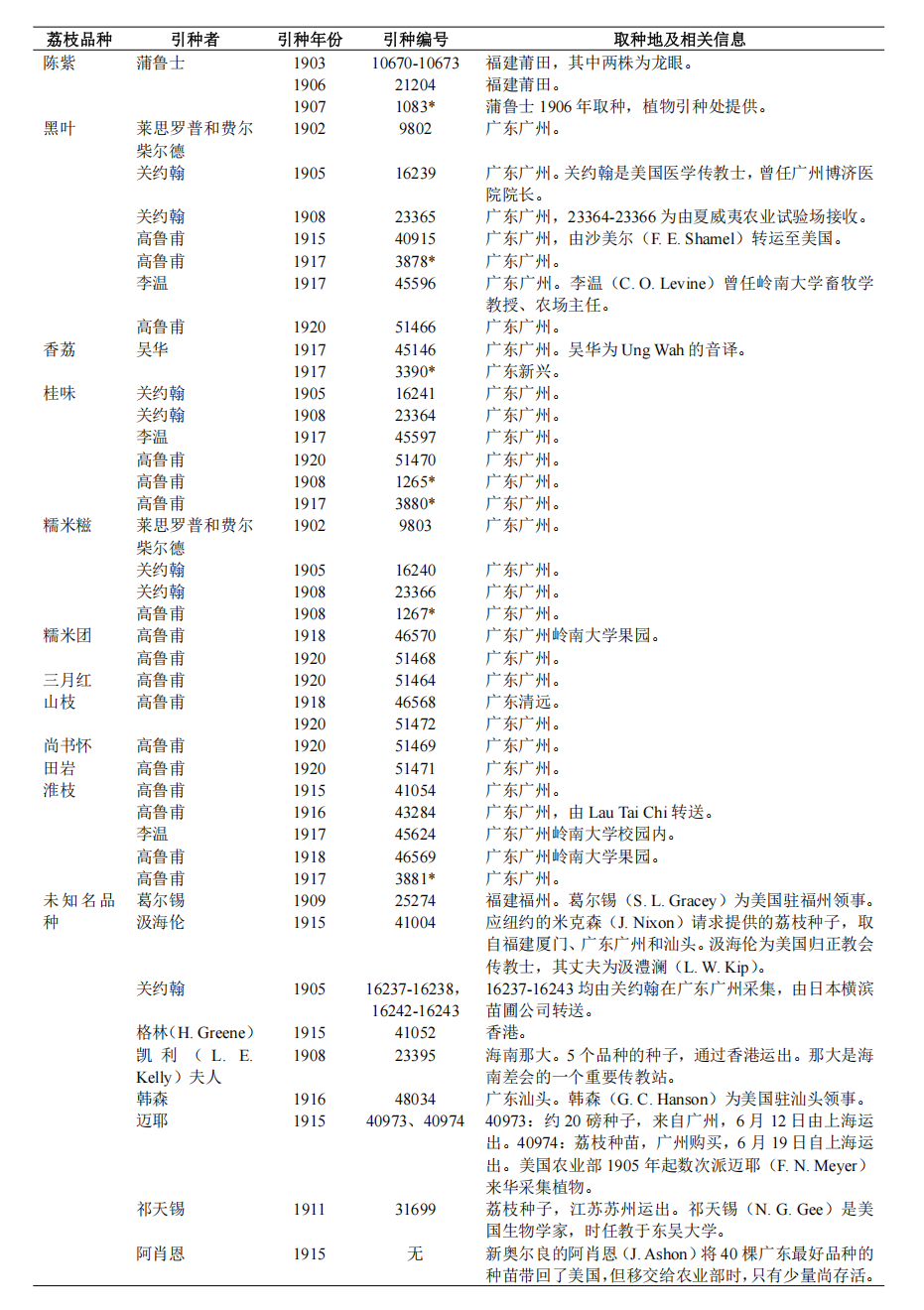

资料整理,这是治史的前提和基础,李文海团队作了大量的资料整理工作,如李文海、夏明方、朱浒主编,共12册的《中国荒政书集成》,收录汉至清末荒政文献411部(含辑佚65部)涵盖官赈、民赈、治蝗、医疗等多元内容。该书系国家古籍整理出版重点项目,首次系统整理了散佚各地的珍稀救荒文献,为灾荒史研究奠定史料基石。夏明方与李文海、黄兴涛合作主编,共10卷12册(2004年出版)的《民国时期社会调查丛编》,汇集民国社会调查原始资料,其中包含大量灾害与社会经济关联的一手记录。夏明方合作主编的《中华减灾文献萃编(民国卷)》,聚焦民国减灾文献,对于深化近代灾害应对机制研究具有重要的基础作用。近几年夏明方先生与民政部合作,开展《中国灾害志》的编纂工作,部头之大、字数之多将令人敬佩。《二十世纪中国灾变图史》(2001年),则以图文结合的方式呈现百年重大灾害事件,给人以强烈的视觉冲击力。

夏明方《清代灾赈史料长编》为国家清史工程四级项目,首次全面梳理清代官方灾赈档案链条,为《清代赈灾史》的编纂创造了良好的条件。由夏明方领衔创办,商务印书馆出版,推动跨学科灾害研究的《灾害与历史》辑刊,每年一辑聚焦灾害与社会交互机制,提出“历史是灾害的实验室,灾害是历史的显微镜”的学科定位。团队开发的数字化平台“清代自然灾害信息集成数据系统”,系统整理清代灾害史料,助力量化分析与时空规律挖掘,必将为灾荒史研究提供更加便捷、高效的数据平台,对灾荒史研究队伍的壮大,无疑是一个福音。

二、灾荒史研究的现实关怀

灾荒史研究在不同时代均受到重视,一方面灾害是自然现象加诸人类的灾难,当今归于环境史的范畴,一方面灾害体现人类的应对能力,纳入社会史范围,包括政府的社会治理能力、民间社会的自救能力。灾害的治理一直被认为是传统王朝的主要事务,也常常被看作是王朝伟力的象征,灾害面前束手无策者时常被认定为“亡国之君”,有效克服了灾害的帝王则被尊为“圣君”,王朝的权威也能因此迅速提升。

灾害治理不得力时常也被认为是社会动乱的引线,历史上反复出现的“乱象”时常都加剧着社会矛盾,灾害则成为各类乱象的直接原因。陈胜吴广就是在遇雨而耽误了行军进程而举起义旗的。再说到清代,白莲教起义亦与灾异相关联。李文海从生态环境的角度解释灾因,指出“人类不合理的开发活动导致的生态环境的严重失衡,也是近代灾荒频发的一个不可忽视的因素”[1]。其《中国近代灾荒与社会稳定》一文,对近代的水灾、旱灾、蝗灾、地震、瘟疫等自然灾害进行了更为完整的概述,使人真切认识到“十年倒有九年荒”确实是近代中国社会的真实写照。李文海认识到清朝曾制定了严格的防灾救灾制度,但因为政治腐败往往会化为一纸空文,当然,他也看到统治者有维持社会稳定的内在要求,时常也会推行义赈,,只有从社会角度看问题,跳出狭隘的个人视角,真正认识到赈灾对于施赈者和受赈者是两利的,认识到捐资赈灾的善举正是消除社会矛盾的良方,才是传统慈善观念的一个更高层次。

在治水方面,李文海认为干臣也多有出现,历代都会出现像《康济录》这样的经验总结和理论提升之作,其对救灾实践是有指导和借鉴作用的。李文海研究中还注意到灾害与甲午战争、辛亥革命等重大历史事件之间都存在或多或少的关联,这更揭示出灾荒史的社会影响的或大与或小。

李文海认为:“任何一门科学,哪怕是最深奥的学问,如果不同丰富鲜活的社会生活发生紧密的联系,不同广大群众发生密切的关联,就不可能有生命力。”李文海正是在20世纪80年代“史学危机”论甚嚣尘上之际,立足于灾害与现实社会的内在关系,而走进灾害史研究领域的。他说:社会需求是推动学术发展和繁荣的最有力的杠杆。这些年,不论中国还是世界,自然灾害的发生频率和破坏性影响愈演愈烈,成为人类必须共同面对的严峻挑战。他的学生根据他的指引,都选到了若干与现实相关的好题目,如刘仰东的《灾荒史话》、赵晓华的《救灾法律与清代社会》、康沛竹的《灾荒与晚清政治》及《中国共产党执政以来防灾救灾的思想与实践》、周琼的《清代云南瘴气与生态变迁研究》、王娟的《近代北京慈善事业研究》、张艳丽的 《嘉道时期的灾荒与社会》等。许多年青朋友的加盟,大大增强了课题组的生机和活力。

夏明方《民国时期自然灾害与乡村社会》指出:频繁灾害加剧了华北小农经济的“过密化”,同时催化了地方自治组织(如义庄、救荒会)的兴起,成为国家权力下沉的替代性力量。提出“灾害型内卷”概念:灾害迫使农民依赖副业求生,反而强化了传统经济结构的韧性。他还提出“救灾政治化”现象,譬如1931年水灾后,国民政府借赈灾扩大官僚体系,却因腐败加剧社会矛盾。他批判当代防灾体系的“技术至上”倾向,主张从历史中提炼“适应性智慧”,例如清代“以工代赈”模式如何平衡救灾与基础设施建设的经验就很有借鉴意义。他倡导环境史、气候学与人文研究的结合,如利用PDO(太平洋十年涛动)指数分析清代黄泛周期,揭示厄尔尼诺现象与华北旱灾的关联性。夏明方教授的灾害史研究,不仅重构了中国灾害的历时性叙事,更以“致灾社会机制”的理论框架,为理解现代性危机提供了历史镜鉴。其成果标志着中国灾害史从史料汇编走向理论自觉的关键转型。

三、灾荒史研究的跨学科视野

李文海先生聚焦于中国灾荒史,始于40年前,他在中国人民大学成立灾荒史研究团队,夏明方等是团队的核心成员,他们汇中西之长,促自然与人文学科之融合,探灾害与社会之互动,形成了鲜明的研究风格和传统,他们结合新时代新理念、新问题、新材料、新工具、新方法,将中国灾害史研究推向了一个新的历史阶段,在建立具有中国特色的灾害史学科体系方面已初具规模。

李文海先生虽没有专门发表灾荒史的理论性文章,却通过研究实践揭示出其学术关怀,他要求团队成员在研究实践中做到五个结合:“社会工作者同自然工作者的结合,学术研究的开拓创新与历史资料的发展整理相结合,基础研究同应用研究的结合,中外学者的结合,学术工作者同实际工作者的结合。”[2]这个提炼揭示了打破藩篱,跨越学科界限的重要性。

夏明方先生聚焦于民国时期的灾荒史,他对既往只专注于自然科学的灾荒史研究感觉不满,于是将视野转向社会和人文角度,看到了人类活动对生态环境的改变的作用。他认为:从自然科学角度看,灾害可分为天文灾害、气象灾害、地质灾害、海洋灾害、生物灾害等,也可以从成灾的方式和时间的长短,区分为突发性灾害和渐变型灾害,或趋势性灾害,如气候变冷、干旱化、土地沙漠化、盐碱化、水土流失、森林减少、物种灭绝、水资源枯竭和地方病灾害等,后一类灾害更多人为性,常被称为“人为自然灾害”或“生态灾害”。

李文海团队已有了第三代传人,韩祥的研究聚焦于灾荒与货币金融、社会经济结构的互动关系,主他积极致力于理论创新,构建起“灾害货币学”框架。他提出灾荒与货币存在共生性历史逻辑,认为货币流通是透视赈灾效能的关键维度。其代表作《晚清华北灾荒与货币流通研究》(2025)系统阐释了“灾害货币学”的理论,强调小额通货(如制钱)在灾赈中的核心作用,突破了传统灾荒史忽视金融要素的局限。提出若干具有创新价值的观点,如灾荒引发货币体系异变,“丁戊奇荒”(1876-1879)期间,山西因赈灾银钱集中输入导致“钱贵银贱”,加剧全国金融波动。晚清至民国时期,华北赈济从实物主导转向货币化(如发放铜元),反映国家财政能力与基层动员方式的转型,即赈济模式与货币形态存在关联性。韩祥:重新诠释 “丁戊奇荒”的金融影响,通过山西个案,他发现灾荒期间银钱比价剧烈变动(钱价上涨幅度与灾情正相关),且1877年才是晚清“钱贵银贱”全国化的起点,修正了既往认知。大规模赈钱输入虽缓解饥荒,但因兑换成本高企及粮价飞涨,反而削弱赈济实效。战争与灾荒交织下的货币危机,甲午战后全国性“钱荒”爆发,灾区小额通货短缺与外部赈钱输入并存,形成城乡金融资源再分配。庚子事变中,华北旱荒、兵荒与钱荒叠加,暴露清廷货币调控的系统性失效。韩祥批判传统研究对“钱赈”(货币化赈济)的遮蔽性,主张通过货币流动链条重构赈灾过程:解构“钱赈”机制,他曾梳理清代赈款从调拨、运输、兑换到散放的完整流程,指出银钱兑换是核心环节。官方文献常隐藏小额通货的实际作用,只要结合民间账册,便可重建基层货币流通实态。 韩祥还系统发掘清代赈灾档案,尤其注重货币交易记录(如赈款簿册)的实证价值。他指出传统“钱赈”经验对现代应急金融体系建设具有借鉴意义。韩祥的灾荒史研究,以货币流通为枢纽贯通自然与社会系统,不仅重塑了晚清灾赈史的解释范式,更为理解中国近代社会经济转型提供了新视角。

四、灾荒史研究的底层观照

李文海先生指出:一旦接触到那么大量的有关灾荒的历史资料后,我们就不能不为近代中国灾荒的频繁、灾区之广大及灾情的严重所震惊。[3]他发现:从公元前206年到公元1949年的2155年间,几乎每年都有一次较大的水灾或旱灾。在神州广袤的大地上,滨河地方常“十岁九淹”,高原区域则亢旱连年。不仅灾荒频仍,而且灾区广大,灾情严重。有一组数字也许能说明问题;在近代社会,即从1840年至1949年的109年间,因灾死亡人数在万人以上的大灾即达124次,其中死亡10万人以上的28次,死亡30万人以上的11次,100万人以上的6次,1000万人以上的2次。当然,那个时候统计数字不很准确,各种资料间出入也较大,但作为一种趋势和大致状况,还是能反映出问题的严重程度的。新中国成立后,情况有了很大的变化,但自然灾害对我们的威胁和损害依然是很大的。[4]在这个意义上,李先生认为:通过对灾荒史的研究,逐步探索和掌握自然灾害发生发展的客观规律,加深对自然规律的认识和把握,从而进一步提高人们的防灾抗灾能力,更加科学地利用自然为自己的社会和社会发展服务。这显然是极有意义的。灾害中死亡的人们更多属于社会的底层,对他们生命的关注是学者们最应体现的良知,李先生在这方面的立场是鲜明的。他的《近代中国灾荒纪年》及《续编》以编年体灾害史料汇编,详录近代灾荒事件。《中国近代十大灾荒》则剖析重大灾荒案例的社会影响。《近代中国灾荒史论》(2023年)是他的学术论文集,探讨灾荒与政治、经济及生态的互动,体现出鲜明的人民情怀。

夏明方聚焦灾害与社会的互动关系,形成兼具实证深度与理论创新的学术体系,《民国时期自然灾害与乡村社会》(2000)是首部系统研究民国灾害与乡村结构的专著,该书揭示灾害对农村经济的重塑作用。《近世棘途:生态变迁中的中国现代化进程》(2012年)从生态视角反思中国现代化路径,提出“灾害是现代化进程的棘途”。《文明的“双相”:灾害与历史的缠绕》(2020年)跨学科地整合灾害史与生态史,以新冠疫情为切入点,阐释灾害与文明发展的辩证关系,将灾害的分析进一步推向了纵深。

从灾害中人口的消减中,我们也更能理解“铤而走险”的无奈。李先生认识到一场稍大一点的自然灾害,往往使灾区十几年、几十年都难以恢复元气。如鸦片战争期间连续三年的黄河大决口,造成河南省祥符到中牟长数百里、宽60余里的广阔地带,10余年间一直成为一片荒原,“膏腴之地,均被沙压,村庄庐舍,荡然无存”。光绪初连续三年的“丁戊奇荒”使山西省“耗户口累百万而无从稽,旷田畴及十年而未尽辟”;重灾地区甚至半个世纪后人口尚未恢复到灾前的水平。经济的凋敝必然冲击社会的稳定。在历史上,几乎没有一次大规模的农民起义与群众斗争,不时在严重自然灾害的背景下发生和发展起来的。因此,每一个王朝的更迭,灾荒当然地成了直接的导火线。不仅如此,灾荒还深深地影响着社会生活的各个方面,从统治政策到社会观念,从人际关系到社会风习,这种影响也许是间接而隐性的,但恰如水银泻地,无孔不入。这样,要完整而深入地了解特定时期的社会历史,如果忽略了几乎连年不断而其影响又无处不在的灾荒史的研究,就不免是一件重大的遗憾了。

灾荒的引发原因除了自然因素外,人为因素则更是应该总结的方面,魏源曾较早就认识到长江之所以“数十年来告灾不辍,大湖南北,漂田舍,浸城市,请赈缓征无虚岁”,其主要原因就在于人为的过渡砍伐、沿江水域的大量被侵占成为田地,导致湖面迅速缩小,排水不畅所致。这些人为的失误所产生的危害是巨大的,所带来的教训也是非常惨痛的。

夏明方的《天降奇祸》以1910–1931年长江水灾、东北鼠疫为案例,论证灾害如何成为现代国家建设的催化剂——国际救灾介入迫使中国政府改革卫生体系,同时强化了民族主义叙事。团队合作完成的《天有灾年》《灾荒与饥馑(1840-1919)》则侧重分析晚清至民初饥荒成因与社会应对。

朱浒采用民间赈济和舍转型的视角,聚焦于清代至近代中国的灾荒与社会互动关系,他注重灾荒史的理论建构,试图建构生态变动与社会变局之间的关系,他提出,近代中国灾荒是“三千年大变局”中不可忽视的结构性要素,突破了传统研究仅关注“西力冲击—中国反应”的局限。他通过对1840—1949年灾害群发期的系统分析,他聚焦于生态剧变的标志性事件发现黄河连续决口(1841—1843年祥符、中牟决口)及1855年铜瓦厢改道,引发淮河、运河系统紊乱;长江流域首次成为特大洪灾频发区,形成“河患与江患并重”局面。他注意到 “丁戊奇荒”(1876—1879)波及华北,旱情持续长、范围广,成为近代灾荒史的转折点。他在分析灾害所产生的社会影响时,认识到灾害不仅是自然现象,更深度嵌入近代化进程。例如,黄河改道导致华北环境恶化,加速了清廷治理能力衰退,成为社会动荡的催化剂。朱浒发现晚清义赈实现了地方性实践的超越。其代表作《地方性流动及其超越》《民胞物与》就对晚清民间赈灾机制重新诠释,传统研究将光绪二年(1876)李金镛的苏北赈灾视为义赈起点,朱浒则揭示其深层动因在于江南士绅对“丁戊奇荒”的跨区域响应,本质是地方性实践(如募捐网络、善堂组织)在重大危机下的主动扩容。西方传教士的赈灾活动与本土义赈形成“共生关系”,而非单向影响。例如,传教士的赈灾策略(如调查、公示)被义赈组织吸纳,推动其近代化转型。他还注意到洋务与赈务之间的关系,在《洋务与赈务》中,他以盛宣怀为个案,阐明赈灾如何成为洋务派巩固势力的工具。甲午战争后,盛宣怀通过两湖灾赈扩大实业布局,将赈灾网络转化为资源整合渠道,实现“以赈促建”。朱浒批判了灾害史研究中的“非人文化”倾向。朱浒反思了灾害史研究的两种传统取向即自然演变取向的简单做法,即只侧重灾害频率、强度的量化分析,但易忽视社会变迁取向,他关注灾害对政权合法性(如“天命观”)、经济结构的影响,他主张通过综合性灾害数据库弥合科学与人文的割裂,并以“实践逻辑”重构历史现场。例如,清代仓储制度从“官仓主导”到“义仓普及”的转型,实为基层社会应对灾害时自主创新的结果。朱浒强调可以将历史经验当代化,强调传统备荒体系(如水利建设、仓储制度)对现代减灾的启示;提出灾害记忆塑造民族韧性,如“多难兴邦”话语蕴含的文化动员力。他主张清史研究要革新:推动灾荒史从“社会生活边缘”转向“社会新陈代谢核心”,重塑对晚清变革动力的理解。朱浒的灾荒史研究,始终贯通“自然—社会”的双向互动,兼具实证深度与理论张力,为理解中国近代化的复杂脉络提供了关键视角。

五、灾荒史研究的理论创新与时代价值

团队突破传统灾荒史框架,其理论创新意义是显著的。夏明方主张将灾害嵌入“人—自然”系统,如他在《中国灾害史研究的非人文化倾向》中呼吁引入生态史视角,整合国内外减灾研究力量,在文献奠基、理论创新与跨学科实践方面一起用力,中国灾害史研究的核心体系的构建已见雏形,其成果兼具学术深度与现实关怀,为全球灾害治理提供“中国经验”。

夏明方突破传统史学“灾害作为历史背景”的局限,主张将灾害视为历史演化的核心动力。他揭示出灾害既是自然变异的结果,也是社会结构的产物的双向特性,需从“自然—社会”共生系统分析其成因。他取自然生态、社会制度、文化认知三重维度解构灾害,揭示其如何重塑经济模式、权力关系及民众心理。他反对“灾害非常态论”,强调灾害深嵌历史进程,是观察社会韧性与脆弱性的窗口。

周琼教授显著的成就是实现了灾害史的文化转向,它特别强调从文化传承视角重新审视防灾减灾的动因与机制,在灾害史学科体系中加入环境史视角,她将历史学、生态学与民族学相结合,形成了既彰显李文海学派风格传承,又结合了自己学科积累的特色。其代表性学术著作有《清前期重大自然灾害与救灾机制研究》系统梳理了清前期自然灾害特点及官民协同的救灾机制,提出“赈前—赈中—赈后”三阶段分析框架,并对灾害等级划分、勘灾程序等议题有突破性研究。《清代云南瘴气与生态变迁研究》开创性地探讨了瘴气与环境变迁的互动关系。她所承担的重大科研项目"中国西南少数民族灾害文化数据库建设",构建了中国首个系统性西南灾害文化数据库。近年来她还致力于少数民族灾害文化的研究,开展了若干口述史的访谈,形成了丰硕的资料积累。

李光伟在中国灾荒史研究领域,其研究聚焦于清代至民国时期的灾害治理、财政制度与国家政治互动关系,尤其在田赋积欠与财政治理领域形成系统性创见。从财政制度与国家治理角度出发,从制度、财政和政治维度解析灾害治理机制。其研究继承李文海开创的近代灾荒史学派(强调灾害与社会变迁的深层关联),同时融合财政史视野,形成“灾害—财政—国家治理”三位一体的分析框架。将灾荒视为“自然与社会互动的历史透镜”,突破传统政治史叙事,从灾害链透视国家治理能力。他发现财政集权悖论,即康熙、乾隆朝普免全国赋税依赖战时形成的中央集权财政体制,虽短期惠民,却因忽视地方财政弹性,导致省级亏空恶化。李光伟指出,这种“重蠲赋养民、轻恤官维稳”的模式暴露了帝国治理的刚性缺陷。他强调历史灾害治理经验对当代的镜鉴价值,参与国家社科重大项目“中国近代灾害治理的历史经验与知识体系研究”,推动“历史智慧融入灾害治理现代化”。

萧凌波的研究从气候史与社会生态响应的角度,融合地理学技术方法与历史文献考据,开创了历史气候与社会系统互动的量化分析范式,为环境史和灾害治理提供了重要实证基础。国家自然科学基金“清代华北平原气候变化难民潮时空变化”(2011—2013),试图重建社会经济代用指标序列,分析气候难民迁移规律。国家重点基础研究计划(973计划)“过去2000年全球典型暖期研究”(2010—2014),负责明清华北气候变化影响模块,论证暖期灾害链与社会韧性关系。

从研究范畴看,李文海学派由官赈体制拓展到民赈机制、财政积弊、气候难民(李光伟、韩祥、肖凌波)等方面,从方法论上看,充分调动了量化模型、GIS空间分析、数据库建设(朱浒、赵逸才),从现实关怀角度看,李文海学派尤其注重历史经验总结,深度参与国家减灾委咨询(夏明方),推动“历史智慧融入治理现代化”,既彰显出一脉相承,又多有创新和开拓。

人大年轻一代灾荒史研究者正以制度韧性分析、跨学科技术融合及古今治理对话为核心,重塑灾害史研究的学术范式,其成果既延续了“人民共和国建设者摇篮”的红色基因,亦为全球灾害治理提供中国方案。

苏全有先生总结说:辛勤耕耘者中不仅有李文海等灾荒史的资深学者,也包括以夏明方、朱浒为代表的一大批中青年学者。除李文海外,夏明方对“丁戊奇荒”的着力研究,对民国时期的自然灾害与乡村社会关系的研究;康沛竹对灾荒与晚清政治关系的研究;李向军对清代荒政的研究;朱浒对晚清义赈的深入研究,无一不体现着近代灾荒研究的新老学者都尽己所能地在 这一领域作出自己的贡献。我们相信,随着时间的推进,近代灾荒史的研究在不久的将来将会取得更加丰硕的成果。[5]

古代灾荒曾被用来谴告皇帝,皇帝也曾主动自省,下达罪己诏,从古至今的历史中灾荒与人类生活依然如影随形,时常也让人们生发图强的精神,秉持“天人合一”理念,将防灾、抗灾、救灾作为减少灾害影响的系统工程,古代曾有“黄河清、圣人出”的谶语,我们相信能够经世致用的新时代的李文海灾荒史研究团队所开展的灾害学研究一定会越来越使人世间变成化境,实现永续发展。

注释:

[1]李文海.历史并不遥远[M].北京:中国人民大学出版社,2004年,第212页。

[2]李文海.进一步加深和拓展清代灾荒史研究[J].安徽大学学报,2005(6):1-5

[3]李文海.论中国近代灾荒研究[J].中国人民大学学报, 1988(6):84-91。

[4]夏明方《民国时期自然灾害与乡村社会》书序,中华书局2000年版,第3页。

[5]苏全有等:李文海与中国近代灾荒史研究述评,防灾科技学院学报2008年第4期。