岭南文化名家大讲堂举办:上海是岭南画派重要的奠基地

结合正在上海美术馆举办的“其命惟新——广东美术百年大展”,上海美术馆与广东美术馆联合举办了“中华艺术大家说之岭南文化名家大讲堂——缔造中国现代美术的海上岭南” 学术对谈。

“‘其命惟新’深刻凝练了中国美术现代转型的精神。”上海美协副主席陈翔在对谈环节说,“岭南三杰”在民国时期都有长期的上海生活经历,在上海施展他们的艺术抱负。事实上,岭南画派重要的确立期与奠基地就在上海,这座城市是各种艺术思潮交汇的“码头”。

岭南文化名家大讲堂三人对谈现场

“中国现代美术的发生既是中国迈进现代社会而自我变革的必然,也是积极引鉴西方美术为我所用的结果。”中国美协理论委员会主任尚辉表示,“上海与广州作为中国开得最早的通商口岸,在建立现代城市的过程中均曾得益于口岸文化的开放性,从而形成了这两地的互动与对中国现代美术的共同缔造。”

他通过详实的文献与图片梳理沪粤两地文化交流的历史脉络:豫园书画会中的广东人,辛亥革命后来到上海的“二高一陈”,康有为以碑入书与海上碑学书风,鲁迅“新兴木刻运动”对广东新兴木刻家的影响,以及海上现代主义运动中的广东籍艺术家。

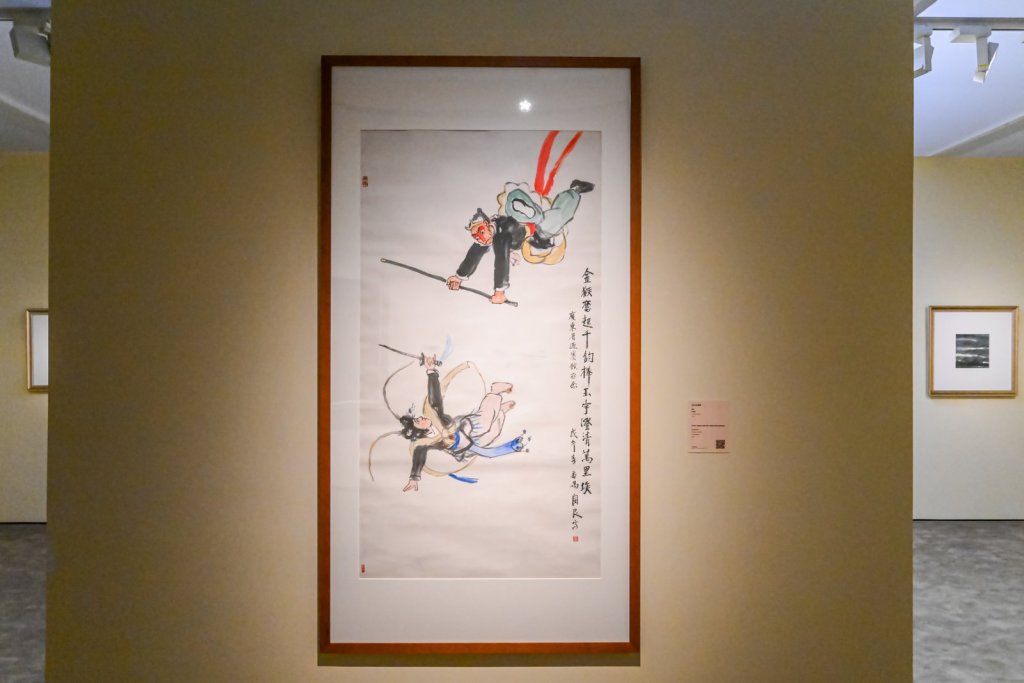

展览现场

在中国艺术发展史上,岭南艺术家与海派艺术家有大量互动互鉴。无论是岭南画派还是海上画派,都在清代“碑学中兴”的背景下,形成“以碑入书、以书入画”的书画变革方向。海上花鸟画与岭南山水画、花鸟画,也都形成了相近似的雄强、厚重、苍茫的画风,深刻影响了20世纪中国画的现代性探索。

此外,“二高一陈”的新国画,以及海派画家钱慧安、“海上三任”任熊、任薰、任颐等人的作品,都着重表现劳苦民众的生存现实,是现代中国画在创作理念上走向现实主义的先驱探索。

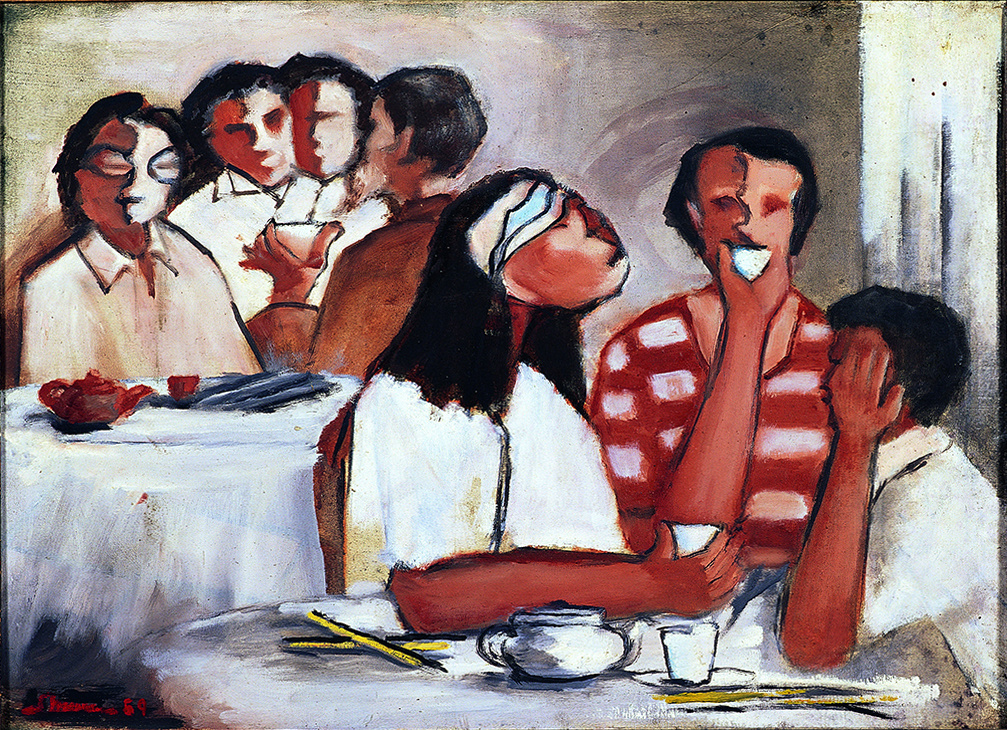

上海与广州均很早成立现代美术社团,粤籍美术家是海上画坛多元格局中的重要组成。林风眠从上海出发开启艺术求学之路,并在上海创作了其生涯中最重要的一批作品;关良留学回国后,在上海美术专科学校执教;赵兽于1935年在上海举办展览;与鲁迅直接交往的木刻青年中,粤籍青年占三分之二……这些案例生动展现了两地在美术领域的紧密联结。

怒吼着的中国 赖少其 版画 1938年 广州艺术博物馆(广州美术馆)藏

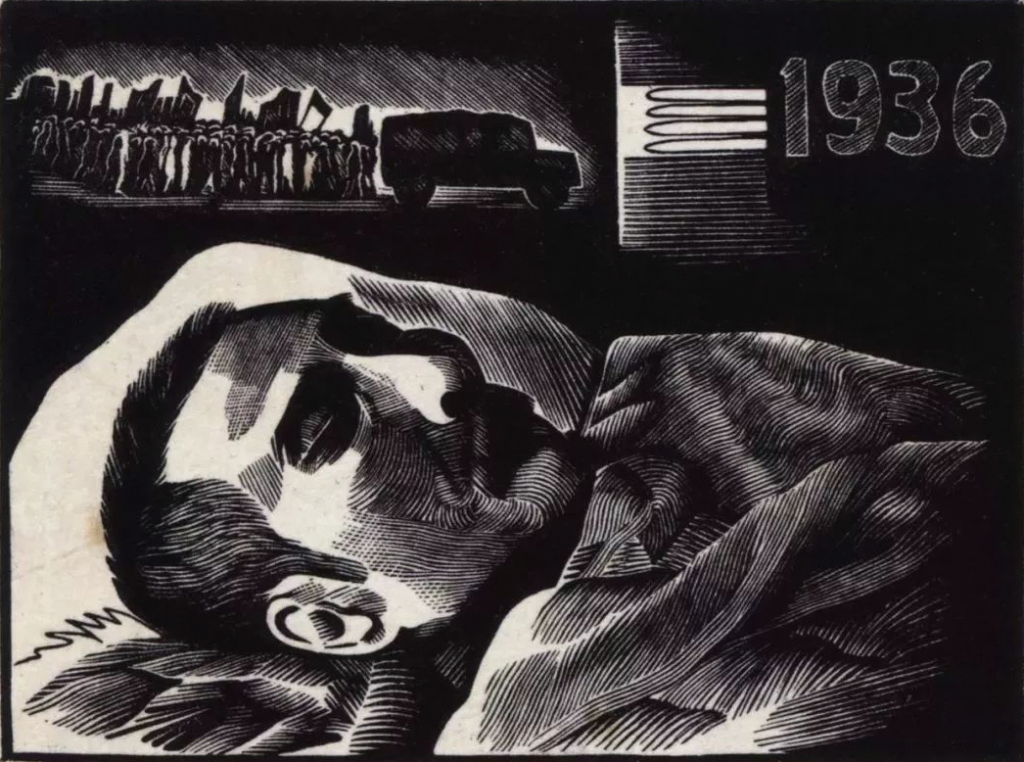

鲁迅先生遗容(1936年) 黄新波 作

刘海粟、林风眠、倪贻德、关良等人在现代绘画领域的实践,也为20世纪80年代以来的现代艺术提供了重要经验。“刘海粟、林风眠都是20世纪中国现代美术的高峰,林风眠对中西艺术融合的深入实践,成为中国现代美术最鲜明的符号。” 尚辉表示,林风眠的成就,正是上海与广东共同推进中国现代美术的有力证明。

赵兽《饮早茶》 油画/57cm×79.5cm/1969年 广东美术馆藏

“‘其命惟新’深刻凝练了中国美术现代转型的精神,而‘折衷中西、融汇古今’则为转型指明了一条鲜明的实践路径。”陈翔在对谈环节说,“岭南三杰”在民国时期都有长期的上海生活经历,在上海施展他们的艺术抱负。事实上,岭南画派重要的确立期与奠基地就在上海,这座城市是各种艺术思潮交汇的“码头”。

展览现场

陈翔从“折衷中西”到“其命惟新”,从题材拓展到笔墨革新,追溯岭南与海派共同的艺术基因。在他看来,现代美术转型的目的在于通过艺术与社会现实紧密相连,改造美术表现形式,进而提升大众的审美水平。

谈及粤沪两地艺术创作的共同性,李劲堃形象地比喻道:“如果说广东是火种,那么上海则是放大器,共同推进中国近现代美术的革新。”他指出,粤沪两地具有相近的海洋文化基因,两地都深刻意识到求新求变是生存发展的关键。他特别期待,本次展览能够进一步为两地未来的交流与合作提供契机。