处处有书香伸手可阅读:厦门湖里让读书变生活,流动儿童有了新朋友

阅读是什么?在厦门市湖里区,这是一种日常的生活。

近年来,厦门市湖里区通过文化惠民工程,坚持推广全民阅读,将城中村古厝变成公益图书馆,将区级图书馆引入社区开分馆,将居民楼一楼架空空间变成没有围墙的开放式小区书屋……

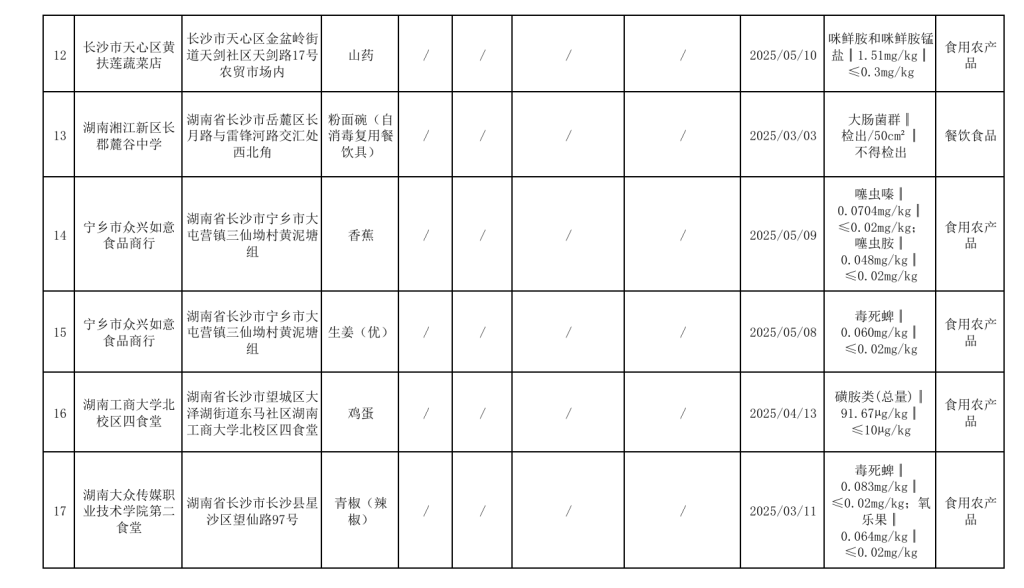

目前,湖里区已建成覆盖区、街道、社区三级的图书馆服务网络,打造“处处有书香,伸手可阅读”的文化惠民服务。仅2025年,就已经新建23家基层图书流通点,举办各类公益阅读活动271场次,吸引2.92万人次参与。

特别是,湖里区在推广社区图书馆时,把重点放在吸引青少年阅读上,因为这是培养阅读习惯的最佳时期,相应的投入也是最值得的。可以说,每一座社区图书馆,都服务着一群孩子。

这其中,位于围里社的城中村古厝书屋,尤为引起(www.thepaper.cn)关注。它将百年古厝变为公益书屋,以服务外来务工人员子女为主,孩子们在这里读书学习,也在这里找到快乐,有的家长甚至跟着这座书屋搬家。

这些长期坚持、不断出新的做法,构成湖里区给出的阅读意义的“答卷”和推进全民阅读的生动实践:通过点位铺开,活动引领,主动服务,引入各方力量,让一项活动变成一种生活,让一个书屋变成流动儿童的成长守望点,让一个个书架构起一座城的文化底色。

1.

城中村古厝变书屋,流动儿童有了朋友

一个正在快速成长的孩子需要什么?尤其是对外来务工人员的子女,在放学后,或暑假里。

由市民自发筹办的、位于湖里区禾山街道“城中村”围里社的古厝书屋,提供了引人思考的答案。

8月22日,湖里区围里古厝书屋,孩子们在展示自己当天阅读和学习的成果。 记者 王珏玮 图

喜欢阅读的崔丽祖籍河南,出生在江苏,曾经是一名“留守儿童”,后来来厦门读书,毕业后留下工作、成家,扎根厦门。有了孩子后,她开始思考前述问题,想要办一个公益图书馆,给自己的孩子,给周围更多的孩子,给外来务工人员的子女一个答案。

“做公益最难是什么?不是一天做公益,而是几年,甚至十几年一直做公益,一直做奉献。她这种格局,很少有人能做到。”湖里区图书馆馆长尤艺成对崔丽的选择赞叹不已。

纯阅读,公益,不收费,也意味着没有收入、没办法赚钱。从2019年到现在,崔丽已经持续投入了6年。

刚开始,她在一处城中村里租了几间民宅,办纯阅读公益图书馆。但每个月8000元的房租,加上水电等费用,让她感受到巨大的经济压力。她开始考虑搬离,甚至关闭这个图书馆。

2024年,在围里社区党总支书记、居委会主任陈延风的帮助下,崔丽找到一处闲置的老房子——这是一处建于围里社的清朝古厝,不再临街,相对僻静,面积翻番,而租金几乎减半。

“2024年,图书馆搬走时,周围的很多小朋友都哭了,不想让我们走。但没办法,我们当时都快活不下去了。”崔丽说,在这两个城中村,很多居民都是外来务工人员和他们的孩子。

2024年10月,焕新的纯阅读公益图书馆“围里古厝书屋”正式亮相,继续秉持公益、纯阅读的理念。百年老屋,再次人来人往,充满孩子们的欢声笑语。

8月22日,湖里区围里古厝书屋的创办者崔丽在介绍运营情况。 记者 王珏玮 图

围里古厝书屋只有一位全职员工——馆长陈雪飞。一些来看书的孩子报名成为志愿者,维持书屋的运行。崔丽做过很多工作,将自己的收入投入这处书屋,交房租、水电等费用,“孩子们需要,我也感受到真真切切的快乐。”

“她做成了我们很多人想完成而未能完成的公益之举。”一位参观者说。

2025年8月21日,陈雪飞告诉:“只要我有空,我都会陪着小朋友们看书。或者请志愿者陪孩子们看书。本来他们在外面玩,我说,‘来,来,我们一起来讲故事。’孩子们全都进来了。”

为了吸引更多孩子来阅读,崔丽想出了多种办法:“一是我们书的品种是最新的;二是我们做很多活动吸引他们进来;三是我们有积分制,阅读有积分,积分可以在古厝外的店铺兑换礼品。”

8月21日晚上8点左右,市民林女士来接在古厝书屋做志愿者的女儿。女儿开学上初二年级,她很喜欢这座书屋,认为这里的活动很丰富。

林女士说,她在古厝书屋还遇到两名初二女生、一名初三男生,居住在书屋旧址所在的城中村,喜欢来书屋看书,书屋搬到围里社后,他们经常特地坐公共汽车来看书。此外,还有多位小朋友和家人跟着书屋搬家,从旧址搬到围里社居住、生活。

走进围里古厝书屋,几乎每个角落都摆放着书架,书屋的大门可以一直敞开到晚上9时。一名10岁小朋友说,她最喜欢书屋的周末影院,可以看电影,还可以在废弃标签纸的背面“画”电影票,兑换积分。

书屋围墙上有一块心愿墙,贴着一些孩子写的心愿卡,其中一张上面稚嫩的文字写着:“没有图书馆,我就没有这么多的朋友。”此前,有小朋友公开说,围里古厝书屋是他的第二个家。

湖里区围里古厝书屋有一块孩子们的心愿墙,图为其中一个孩子写的心愿卡。 记者 王珏玮 图

如何复刻一个这样的书屋?

崔丽认为,最重要是馆长陈雪飞,她至少有四重身份,除了是馆长,还得是“家长”——孩子过来首先可能会渴、会饿,先要吃饱喝足,同时还得是“老师”,还得是“朋友”,要倾听和拥抱孩子们。

陈雪飞则说:“我们的理念可能跟其他人不太一样。哪怕家长在旁边,哪怕家长动手能力多强,我们都不会让家长去介入,而是让小朋友自己去探索,自己去创造,哪怕很丑,但只要小朋友愿意踏出那一步,去创作出来,我们会找出这次的进步在哪里。所以,有些小孩子可能他觉得在学校里面表现不优秀,但是来到围里古厝书屋,‘我是优秀的,我是特别的,我很有价值’。那些优秀的小朋友感觉到‘我在这边可以大放光彩’,展示自己。”

围里古厝书屋的馆长陈雪飞和小志愿者们。记者 吴跃伟 图

“对周围的居民和孩子们来说,阅读只是个起点,围里古厝书屋更重要的功能是陪伴。孩子们都可以来,在这里阅读、探索、成长。”崔丽总结说。

其实,除了书籍和阅读推广活动,在公益讲师们的帮助下,围里古厝书屋还开展了一系列针对家庭、亲子等方面的活动,吸引更多居民参加。仅2025年1至7月,这座书屋就举办活动160场次,参与人数3763人次。

“围里古厝书屋对孩子的保护,尤其儿童保护的课程、家庭教育的课程,是很多政府办的图书馆难以覆盖到的领域。”尤艺成评价,“它已经不仅仅是提供了一个阅读的环境,其实提供了一个教育的环境,这是相当重要的功能。”

8月22日,两名孩子在湖里区围里古厝书屋做志愿者。 记者 王珏玮 图

图书室的书架和椅子上标着捐赠者的名字,院子里的墙上写满了孩子们感谢的话语以及新的心愿。崔丽说,没有众人的支持和爱心人士的捐赠,不会有围里古厝书屋。但因为搬迁更换了地址和书屋的名字,目前月捐系统失效,书屋面临一定的压力。

她正在想办法解决。她坚定地说,未来,如果有机会,以及更大能力,她希望办更多个“围里古厝书屋”,“因为孩子们需要!”

2.

图书馆进社区,打通全民阅读最后一步

“对于一名图书馆员来说,一天走两三公里,也正常。但对于想阅读的居民来说,走个500米,他可能就觉得远了,觉得不方便。”8月21日,湖里区图书馆馆长尤艺成向介绍,“我们想,有没可能让居民在家门口就享受到阅读惠民的服务?”

这一服务意识已经在湖里开花结果。通过区级核心引领、街道衔接、基层延伸,截至目前,湖里区已建成覆盖区、街道、社区三级的图书馆服务网络。仅在2025年,湖里区图书馆目前就已经新建23家基层图书流通点,举办各类公益阅读推广线上线下活动271场次,参与活动2.92万人次。

殿前街道嘉福社区图书馆是湖里区图书馆的首批社区分馆之一。嘉福社区居委会压缩办公区,腾出空间,办成这座正规的图书馆,馆内有着区级图书馆的管理方式,也有自助借书机等硬件配置。

8月21日,湖里区图书馆嘉福分馆正在开放之中,这家办在小区里的图书馆有着自助借书机等设备。 记者 王珏玮 图

8月21日上午,在现场看到,多位小朋友正在馆内阅读书籍。在电梯附近,设置有多个书架和不同的阅读区,还为儿童专门设置了绘本书架和英文书籍书架。此外,馆内专门设有儿童地台、沙发和读书桌等,满足不同人群的阅读需求。

摆凳子,打扫卫生,整理书籍……朱温典老人和搭档轮流在湖里区图书馆嘉福社区分馆服务。他是厦门人,退休后在嘉福社区做志愿者,还义务开设课程,教小朋友用闽南语念古诗词和童谣。

他告诉,来嘉福社区图书馆看书的人是越来越多了。“有社区分馆这个空间,确实挺好,文化氛围很不错,还开展了很多活动。”他印象很深刻,有读者在阅读时喜欢念出声音。后来,嘉福社区居委会自筹资金,在馆内设置一个封闭的朗读亭,可以实现录音等功能。

尤艺成介绍,建这座分馆,湖里区图书馆没花一分钱,都是嘉福社区自寻场地,自筹资金,然后由总馆提供指导,提供图书,“这里是安置小区。我们刚来的时候,还什么配套设施都没有建好。嘉福社区的书记说过一句话,我很感动。她说,‘我就是要把这些公共文化服务提供好,让小区居民感受到社区对大家的关心和爱护。’”

3.

处处有书香,伸手可阅读

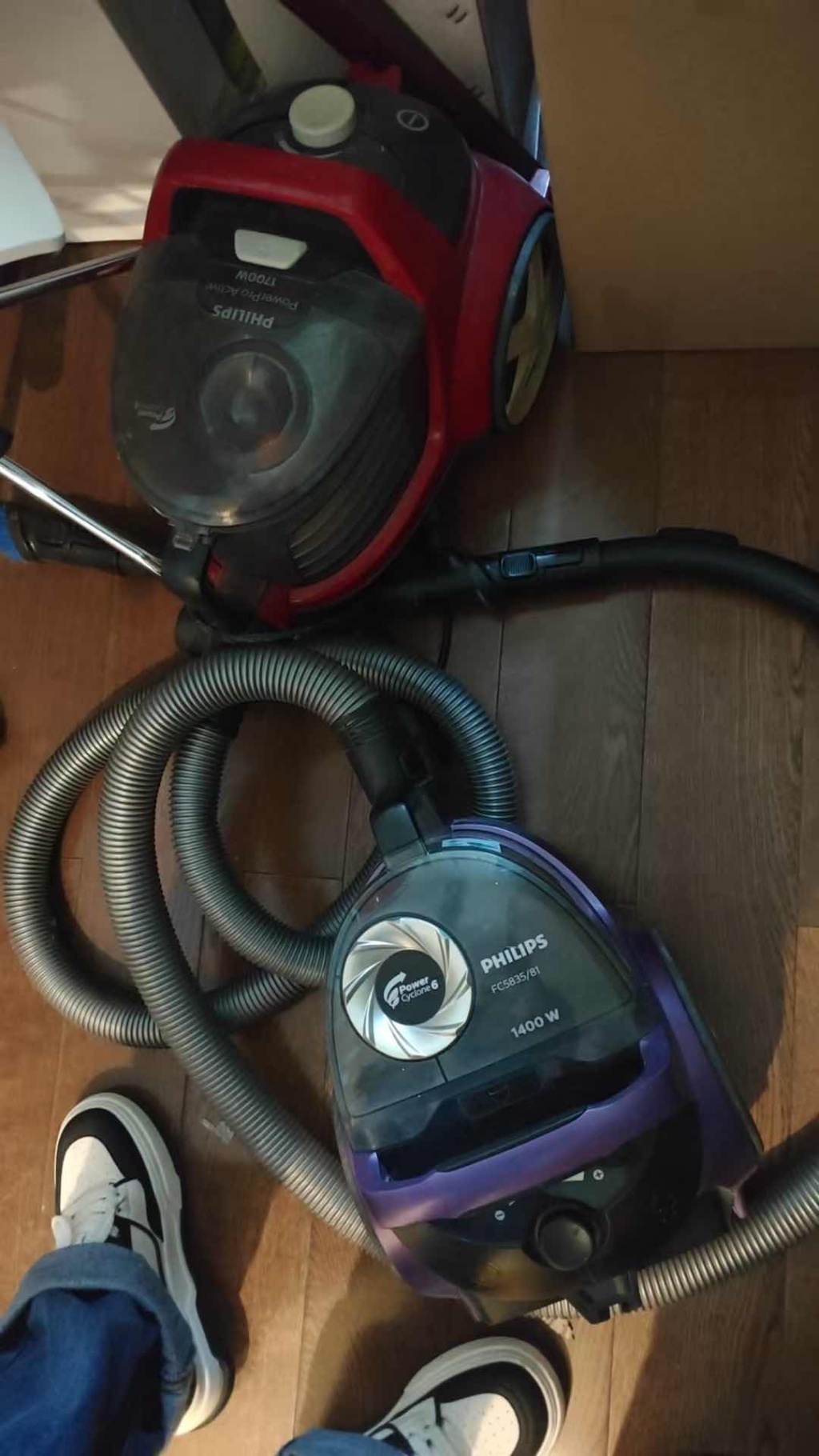

像这样“小而美”的阅读推广点位,在湖里区还有很多,而且数量在进一步增加。

在兴园社区,三个不起眼的“小区书屋”已然悄悄改变居民的日常生活。小区书屋设在居民楼一楼的架空空间,没有围墙,没有管理员,不办借阅卡,24小时开放,自助借阅,诚信归还、捐赠流通。书的来源,几乎全部来自居民自发捐赠和爱心企业支持。谁想看书,下楼走过来就能取走一本;读完了,再轻轻放回。没有繁琐手续,没有时间的限制,只有邻里间的信任和默契。

8月21日拍摄的湖里区兴园社区一处“小区书屋”,这个书屋位于居民楼一楼,没有围墙,也无人值守。 记者 王珏玮 图

8月21日,兴园社区党委书记、居委会主任陈锦羡告诉,书屋建设始于十几年前的“鸟巢书屋”概念,最初仅是小型木质结构的简易书屋,2018 年逐步发展为 3 个有规模、24 小时不打烊的小区书屋,并逐渐形成“书香艺苑”文化品牌。

“书香艺苑”发起人谢铮阳原是兴园社区的一名普通居民,她被“鸟巢书屋”的创意打动,便和社区提出兴办书屋的想法,“没想到社区非常支持,从提出想法到落地实施,只用了一两个月的时间。”

“我们不只是放几本书,更是想营造一种文化氛围。”陈锦羡说。

更令人惊讶的是,湖里区图书馆还进一步创新,配合蔡塘学校实施“家庭图书室”计划,共建“书香家庭图书室”。2023年,湖里区图书馆为蔡塘学校提供1万册图书,建设首批70个家庭图书室,每个家庭获得100册图书,余下的3000册用于更换。

“当时我们就奇怪,100本书看得过来吗?结果后面这个模式在他们学校推广开来,学校又找我们借了1万本书。阅读的氛围确实很浓。”尤艺成说。

“真正要做到书香湖里,就需要处处有书香。”他表示,“我们希望最终能达到这样的效果——伸手可阅读。市民随时想阅读,就有一个阅读的空间在、一个点位在。所以,点位需要多样化、基层化、全面化,需要彻底铺开。也就是说,只要是个地点,它就有可能是个阅读的空间。至于它的形式、大小不需要有任何的限制。它可以大到是一间正规的图书室,小到可能就一个小角落、一个书架,只要有这种阅读的氛围就可以。”

8月21日,两位妈妈带着孩子在湖里区兴园社区“小区书屋”里阅读。 记者 王珏玮 图

在阅读空间点位铺开的基础上,湖里区图书馆“把活动再撒下去”,进行阅读推广。“比如小区书屋,每个小区书屋在开张的时候,我们一定会热热闹闹地组织几场配套活动,让大家先知晓它,让氛围先起来,后续这些小区再组织常态化活动。”尤艺成说,“(此外)以前,活动几乎都是在总馆办的,现在五成左右都是在基层服务点位办的。目的是让市民知晓这些点位,并用好这些点位。”

湖里区图书馆还创新性开展图书盲盒阅读、巡回夏令营等活动,吸引更多读者走进阅读空间捧起一本书。

“我们为什么当前把重点放在青少年身上?因为这一阶段是培养阅读习惯的最佳时期,相应的投入也是最值得的。”尤艺成解释说,“比如,在经费有限的情况下,我们大部分用于购买青少年读物。对于成年人,我们更侧重于保障阅读的质量;而对于青少年,我们则希望在量和质两方面都能提供保证。”

海报设计 郑达咖