谁动了李慈铭的日记|被遮蔽的“差评”(四)

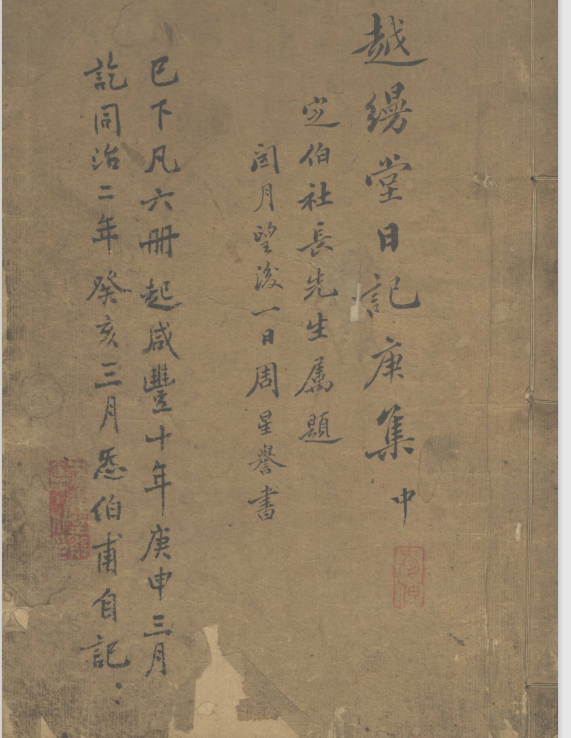

清咸丰十年(1860)三月,李慈铭将日记更名《越缦堂日记庚集中》,周星誉题签云“定伯社长先生属题”。周、李二人素有互读日记的习惯,咸丰十年二月初六日:“叔子昨日至,复持予日记数册去,盖亦四五过矣,无俚之况,概可想见。”七月初四日,“夜看叔子日记,多记近日时事,俱简雅可喜。共叔子作夜谈。”(李慈铭《越缦堂日记》,上海图书馆藏稿本。下所引李氏日记皆本此。)而《越缦堂日记庚集中》与周星誉相关的文字出现较多的涂抹。

周星誉(1826-1884),号昀叔。原名普润,榜名誉芬。河南祥符人,寄籍浙江绍兴。道光三十年(1850)进士,官翰林院编修,官至两广盐运使,被劾落职,晚年客居吴中,病逝于苏州。著有《东鸥书堂日记》《东瓯草堂词》等。

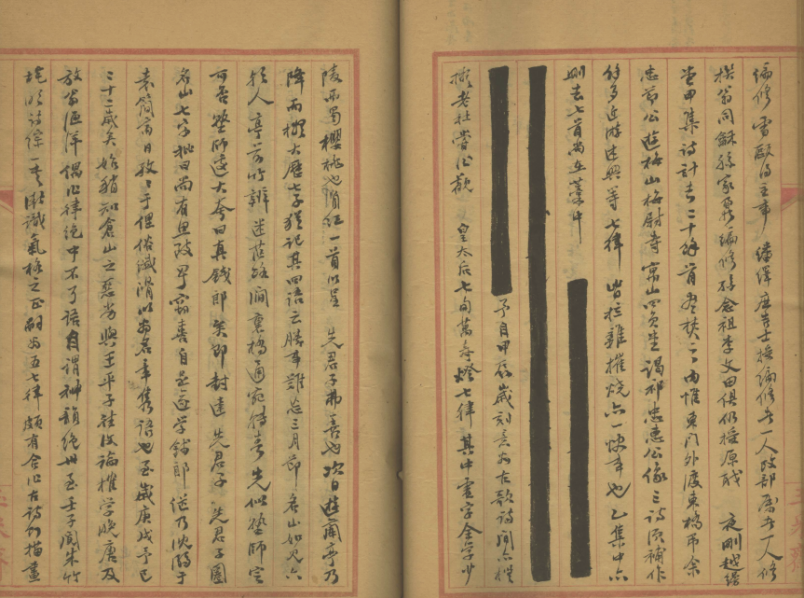

周星誉咸丰初年丁忧家居,与初露锋芒的李慈铭谈诗论词极相契,举行言社、益社,提倡风雅,极为快意。咸丰九年(1859)他服阕入都,李慈铭与之同行捐官。李慈铭初次入都,周氏将他引荐给京中名流,李慈铭得以坐馆其座师周祖培府上。但不久周星誉弟星诒因捐官资金短缺,将李慈铭老母托付他汇寄的三百金席卷而去,自赴福建建宁府知府之任,李氏最终与周氏兄弟分道。此时周星诒已在福建且有意隐瞒窃金一事,李氏日记中鲜有其踪迹,但最初一册的日记中涂抹周星诒字号之处甚多,并补以恶称“蜮”“蝮”。

周星誉因与李慈铭同居一檐之下,日常活动交织,后来便将此册日记中与周星誉相关的记载做了涂抹处理。周星誉也记有日记,遗憾的是仅存至咸丰九年十一月,与此时李氏日记无从映照。李慈铭门人孙咏裳的《越缦堂日记抄》则保留了原文,可据此复原李氏日记原稿面貌。孙咏裳,原名星华,字子宜,后更名咏裳,字憙荪,浙江会稽人。同治九年三月二十四日,孙咏裳曾借李氏近期日记三册,大概抄于此时。李慈铭在光绪二年二月初六日写道:“偶取庚申日记检一事,因将其中怒骂戏谑之语尽涂去之,尔时狎比匪人,喜骋笔墨,近来暂一翻阅,通身汗下,深愧知非之晚。然言之玷尚可灭,行之愆不可磨,幸清夜自思,犹知依循名义,拘牵绳检,无大过于身。今去此谰言,便觉心目为之一快,附记于此,以警将来。是年与匪人从迹最密者,今南海知县杜奉雉,今亦悉灭去其名,无俾佥壬污我简册。”“庚申日记”即《越缦堂日记庚集》,“匪人”则指周星誉、杜凤治。

其一,咸丰十年三月二十三日:“夜删《越缦堂甲集诗》,计去二十馀首,尽焚之,内惟《东门外渡东桥吊余忠节公》、《游梅山梅尉寺》、《寓山四负堂谒祁忠惠公像》三诗须补作,馀多近游、述兴等七律,皆拉杂摧烧,亦一快事也。乙集中亦删去七首,尚在稿中。”“尚在稿中”句下涂抹三行,据孙咏裳《越缦堂日记抄》,此句下为:“叔子为作小序,并加评点,虽多过誉,然道予甘苦甚深,予诗境之高下屡变,亦惟叔子别白最当,生世得此师资之益,良不可恨。”(孙咏裳《越缦堂日记抄》,天津图书馆藏,下所引孙氏抄本皆此书。)

李慈铭于周星誉有知音之感,此时他请周星誉序《白华绛跗阁诗初集》,周星誉朱笔批点历历在目,即“叔子为作小序”,其文云:“辛酉正月四日,夜分不睡,重读一过。仆生平论文最恕,每阅书契所著,得一二好语便称叹不置。独于同社诸子则求全责备,持论极苛,而与梦西、子九、定伯三君为尤甚。盖三君皆千古不数觏,下笔当为数百年计,故往往单辞只字,吹索綦严,是固直谅之谊也。比日读定伯诗,则刻意寻其瑕颣而不可得。神怡心惬,惟叹观止而已。此才此学,求之古人中,何可多得?况在晚近乎?仆尝与周雪子言,以吾越百里之地,英彦同时接踵,至若尔人之多,造物者必有深意其间,非当然而已也。吾山阴、会稽之间,自汉迄今,以文章传者偻指可尽,类皆陋弱,不足比肩斯文之任。国朝一胡天游,可谓杰出,然不若今日之宏才硕学肩背相望若是之盛且昌也。诸子者夜光、连城,书已罕有,定伯则又出类拔萃,为一社之眉目。文教衰替垂八十年,仆龆龀时即慨然有兴复之志,位卑地贱,无可藉手。定伯最与仆有同志,同社诸子皆各有当门绝业,思力挽积弊,以复古音。尝共论当今天下之病源于不学,第一义须令读书。闻者虽怪笑之,而此意终不为已。嗟乎!我圣祖右文典学,开二百年太平之治,降及今日,乃至乡会试制艺都失其传,遑论其他哉?”(上海图书馆藏《白华绛跗阁诗初集》稿本)显然,李慈铭有意保存了周星誉在其诗稿、日记稿上的评点。

周、李二人在咸丰十年围城期间论诗、唱和、写剧,患难中彼此激励,堪称知音。“梦西、子九、定伯”“周雪子”,指许棫、孙垓、李慈铭、周祖光,皆言社中人,他们以振兴文教为己任,然而李慈铭与周星誉、周星诒在入京三年后即分道扬镳,这一宏图未能实现。

其二,咸丰十年六月二十六日:“《辍耕录》于纪时事之外,间附考证之学,颇亦精核。惟好载鄙俚之词、委琐之事,殊不免近市井家言。”

这是一则读书札记,末尾“殊不免近市井家言”句下涂抹,孙氏《越缦堂日记抄》为:“叔子谓其识见未高,故其书体类颇似村学究所传《坚瓠集》等书。”二人读书多交流,他认可周星誉对《辍耕录》的评价,随笔札记,但交恶后便觉碍眼。

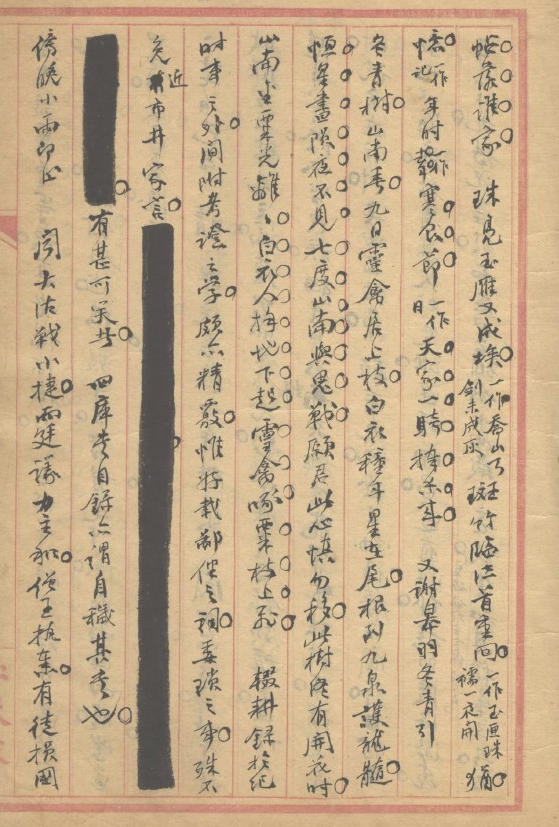

其三,《日记》咸丰十年八月十五日:“黄昏月出,念客中两过中秋矣。极望海天,偷息人世,拔心之悔无及,啮指之梦不灵。愍隶无家,转尸有壑,生理已尽,人伦所诛。弃老母于草间,掷弱孩于虎口,揕胸绝脰,犹悬厥辜,饮灰吞刀,孰追斯咎?但得归魂海岛,毕景山阿,仰供侧舍之泉,俯蓄荒谷之橡,庶陟岵之翼,获附风以南骞;望乡之台,不随树而东靡尔。”“不随树而东靡尔”句下有三行涂抹,孙咏裳《越缦堂日记抄》此句下为:“夜三鼓后,偕叔子、五楼登平台看月,诵东坡‘只恐琼楼玉宇,高处不胜寒’及耆卿‘遥想宸游,凤辇何处’之语,怆念时事,不禁泫然。是夜成《庚申中秋京邸看月时英夷犯都城大驾东狩同叔子被酒放歌》七古一章,又《永遇乐·庚申中秋围城中同人看月》词一首,存《越缦堂集》。”

时英法侵略军入据京师,议和未成,士人惊恐奔走,李慈铭与周星誉、陈寿祺、吕耀斗等人回南之路被太平军阻断,也无力避居京城之郊,既不能借酒浇愁(时京师紧闭城门,日常米盐凌杂尚不能保证,遑论酒肉),思家则望月消愁,在诗词里消解恐惧。

其四,《日记》咸丰十年八月二十二日:“比十日来,晨睡午起,夜必痛谈为常。予精神较劣,每至人定后先假寐一时,起则或论史、论诗文、论时事,以及稗官野说,鬼怪鄙琐,无弗及,顾勿及淫媟不义者。”“比十日来”,此句上、下有涂抹,据孙咏裳抄本《越缦堂日记抄》,其上为:“同叔子夜话”,下为“二人相约”,整句原稿为“同叔子夜话,比十日来,二人相约晨睡午起,夜必痛谈为常。”删减提及周星誉的九个字之后,似乎为李慈铭个人的活动,但又有“叔子又豫蓄食物”,显然未处理干净。围城期间,二人既惊恐又愤懑,作息颠倒,谈论稗官野说及家世旧闻,李慈铭写初恋故事成《秋梦》杂剧,周星誉为之作跋。

其五,咸丰十年八月二十三日:“夷人烧圆明园。夜火光达旦烛天。夜蚤睡。是夕,城中人见火光大恐,贵官多易服率其家室四出求窜,达旦不止,号哭之声闻于远近。”据孙咏裳抄本《越缦堂日记抄》,“号哭之声闻于远近”句下为:“某相国宅中眷至徒行街市中。予与叔子掩关高卧,坦然不顾也。”可见,被涂去的除“某相国”,还有一起面对危局的周星誉,应是李慈铭自行删除。

其六,《日记》咸丰十年五月初九日:“起不快,下午呕逆虚眩,又患暴下,殆兼感寒热矣。巳刻起,尚能强行步,看书虽时觉困眩,亦能支持。晡遂沉惙,诸苦毕至。予自去年春离家后,虽旅况颠踬,意兴不恒,然未尝卧病,窃喜以为天幸,今日乃有斯患耶。”

“今日乃有斯患”句下有涂抹,据孙咏裳《越缦堂日记抄》,此句下为:“孤枕辗转,念家耗断绝,生理渐尽。王仲舒无救贫之志,朱公叔有绝交之书。骨憎虞翻,头责秦子。口衔石阙,背负星图。文易庇身,道难胜命。饥寒累母,流泊忘家。空祀子方之神,难去伯龙之鬼。儒原近丐,臣不如优。谁实为之,何嗟及矣。”

被删内容似与周星誉无关,实乃悔恨为周星誉怂恿入京捐官,“王仲舒无救贫之志,朱公叔有绝交之书”已暗有所指。讽刺的是,此时李慈铭尚未得到家书,不知周星诒窃金,他得知真相后随手涂抹以泄恨。但日记中二周文献仍有大量保存,包括与唱和诗词、绝交书、日记评点、诗稿评点等,若全都涂抹,日记稿早已不成面目。如咸丰十年九月二十日:“夜同叔子作《水仙花赋》,四鼓成。”篇后评:“淫思古意,以幽艳之笔写之,如雪夜围炉,削太如黎,擘洞庭桔,甘冷沁齿,益见其佳,以示殿前奏赋人,正恐索解不得也。沤公读。”“沤公”正是周星誉。

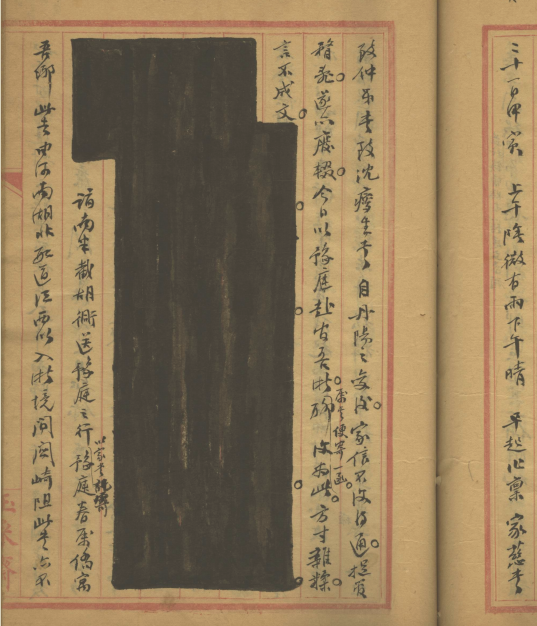

其七,《日记》咸丰十年五月二十一日:“作禀家慈书,致仲弟书、致沈瘦生书。自丹阳之变后,家信不复得通,捉管瞀乱,遂亦废辍,今日以豫庭赴官吾浙,属其便寄一函,聊复为此,方寸杂糅,言不成文。”

“言不成文”句下有大篇幅涂抹,据孙咏裳《越缦堂日记抄》,此句下为:“陟岵之告,尤难指笔,既不敢以时事之亟、羁旅之危,上累亲忧,又不敢强作排解,妄为慰藉之词。昔人疾痛颠遽则呼父母,今则烽烟载涂,席帷万里,虽欲号泣引罪,不可得矣。致仲弟书中有云,‘丧心失图,遂成死罪,时命不济,岂敢为诿?自求速亡,固负阿母,觊遂生还,亦䩄面目。呼吁,后之览者,亦当悲而怜之也。’”

“豫庭”即杨叔怿,福建侯官人。同治元年进士,此时他正赴任绍兴知府,李慈铭与家人音书不通一年多,这位金兰兄弟任职家乡,亲自带信,年底家人回信到京,周星诒诓金事发。彼时南有太平军、北有英法联军,李慈铭举债捐官,漂泊京师,周星诒的背信弃义无疑是釜底抽薪。周星誉则假装不知胞弟窃李之金,令其心寒,他悔恨交友不慎几欲自裁,大病一场,日记也中辍,搬离与周星誉同居的顺治门大街寓所,遂作绝交书与二周。致周星誉绝交书,存同治二年九月二十五日《日记》中,“作致周叔云书。不见者已逾一年,以乡里十载倾心之雅,辇下三载聚首之久,而情状乖露,蹉跌不面,遂至于此。仆每与人相处,即甚猥鄙无足谈者,偶一小别,辄作数日恶,况都中舍执事外,亦鲜可与论文字。仆何尝不思执事?而竟不相见,此非仆不欲见执事,不忍见执事也。其不忍见之故,执事思之,可痛哭矣。执事虽饰非而愎,不知自反,然清夜静处时,私念暂去,天理稍来,当亦未尝忘仆。仆方冀执事由此一念渐长渐熟,以臻于自反之一境,则执事犹可为仆一辈人也。……仆非自辨也,诚尚不忍竟绝执事,故寓此书以当忠告。倘执事不察其隐,重而怒之,则仆自此并不忍再与执事言矣。呜呼!公叔不作,孝标已亡。先圣有言,故毋失故。执事勿以绝交书观之,幸甚幸甚。触冒宪威,伏待白简,不宣。”

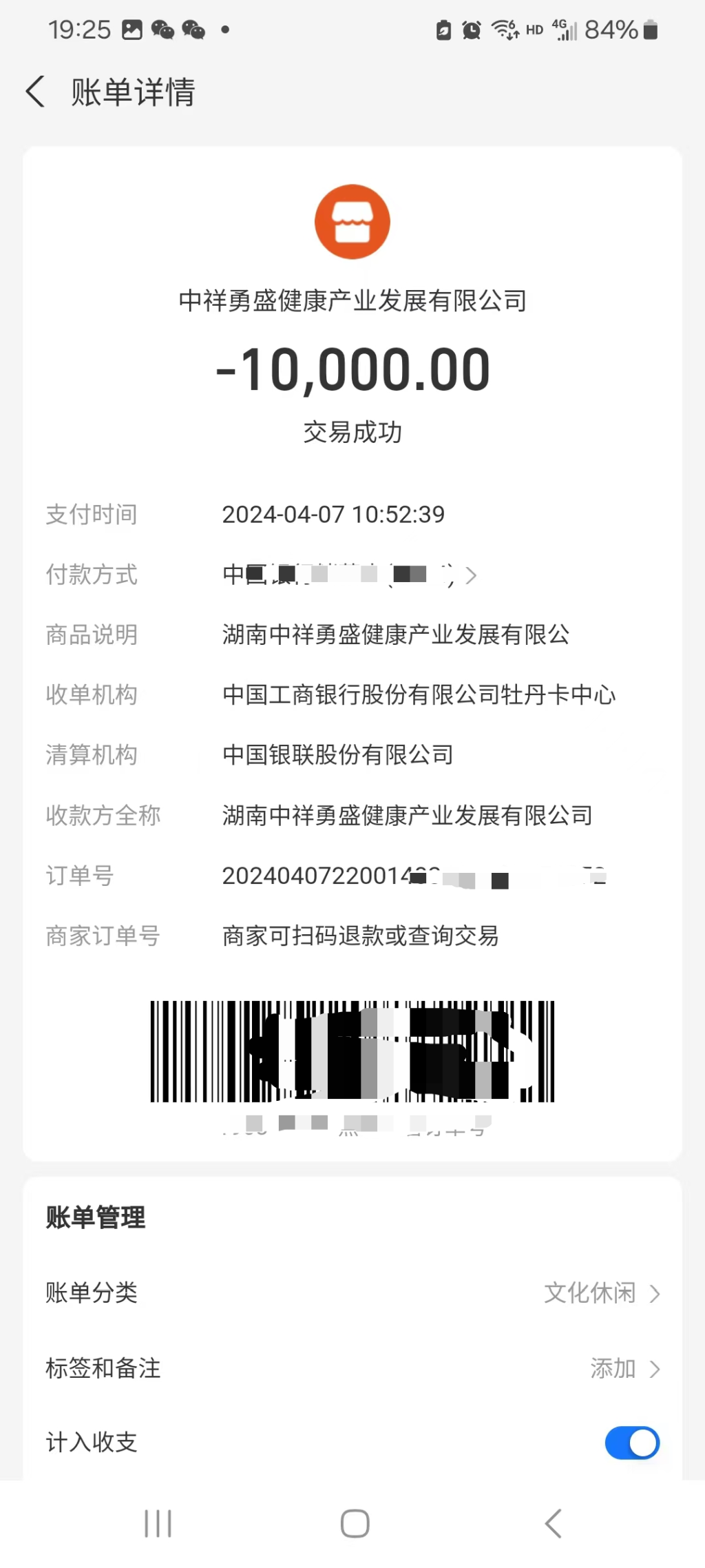

潘祖荫以双方知友从中调停,也未能令李氏冰释前嫌。李慈铭作《致潘伯寅副宪书》,详细自述与二周绝交始末云:“但弟与二周,憾深创巨,迹其射影,直可灭宗,固交道之必无,亦士林所未见,远近同愤,道俗羞称。弟初以家难频仍,屡试被放,不自揣量,思効明时,二竖遂因之生心,卖人设计,甘言苦口,变乱是非,致慈违亲弃家,入赀自污。二竖乘其便利,为季得官,乃复包藏祸谋,从臾北上,攘肥弃瘠,中道背言。弟上负老亲,下惭乡里,进退无据,出处都非。至庚申之冬,老母知慈尚阻吏铨。时寇氛逼江,越中危甚。衰亲弱弟,犹于苍黄之中鬻田数十,得四百金,将谋寄都。而季虺公肆无良,劫敓以去。老母痛恨逆竖,兼念远人,积忧成疾。京师识与不识,无不验叹。而叔云洋洋自得,若为不闻。弟犹强与周旋,未遽弃绝。迨今夏五月,叔云忽得重赀,俨然安富。弟适缠灾疾,宛转箦床,连函呼救,深拒不应。延至秋初,乃始投书告绝。此弟与二周之始末也。”这封长信存于李慈铭日记同治元年十月二十三日。据称周星誉得到一笔巨款,李慈铭愁病交加,望其代弟还钱,遭到拒绝,遂投以绝交之书。他谴责周氏合乎情理,但始终认为周氏兄弟有意设局倾轧,则不免过激,彼时战乱,周星诒诓金不乏某种因缘际会的偶然因素。