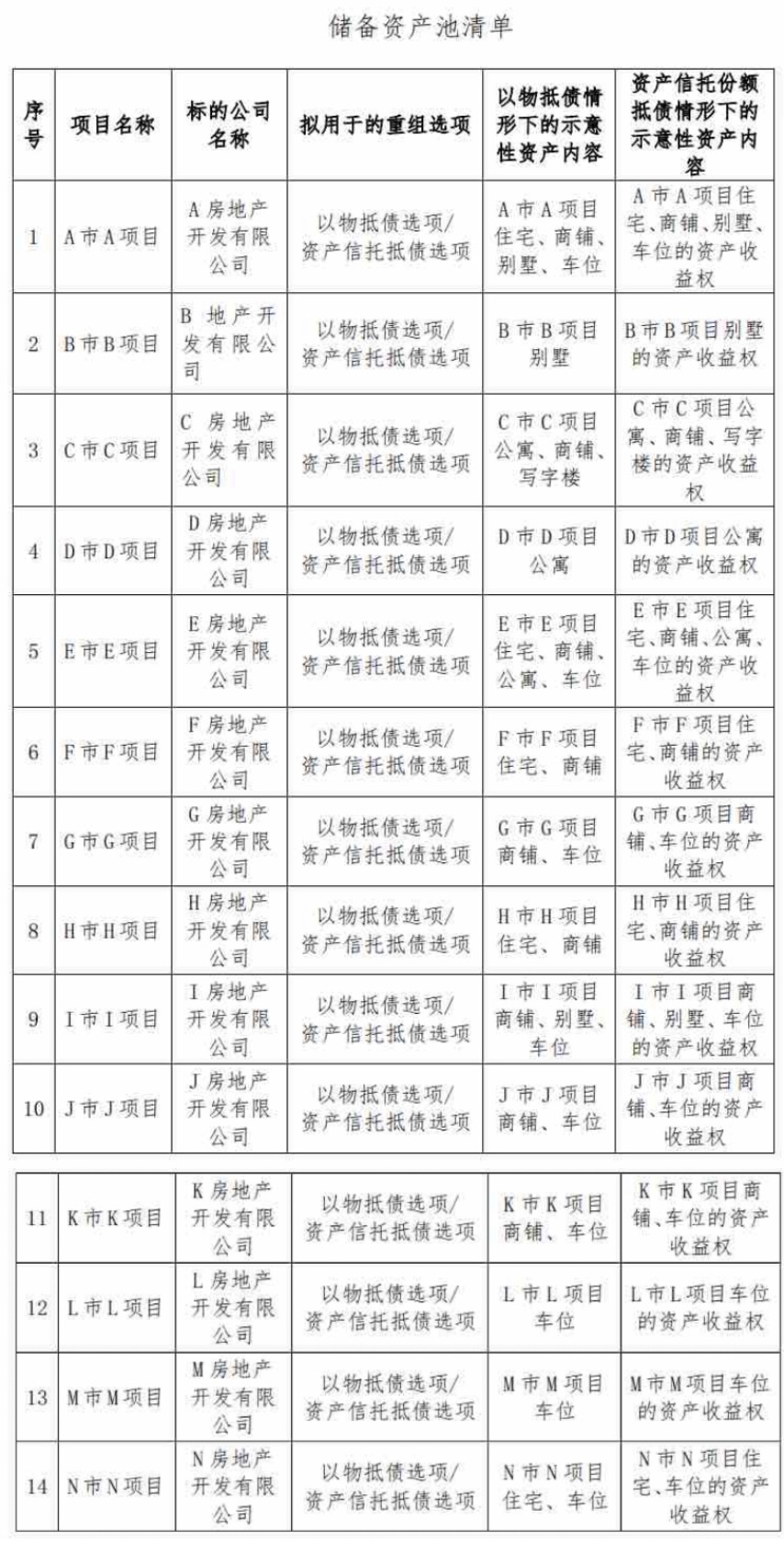

长三角议事厅·周报|汽车第一省易主,安徽优势如何可持续

2025年上半年,全国汽车产业版图发生重大变化:安徽以149.95万辆的产量首次超越广东的131.34万辆,成为新的“汽车第一省”。安徽的崛起并非偶然。2015年安徽汽车产量尚不足全国前十,但自2020年以来,蔚来、大众、比亚迪、国轩高科等重大项目相继落地,叠加奇瑞出口的快速扩张,安徽逐步形成以合肥、芜湖为核心的“双核驱动”产业格局。2024年,安徽全省汽车产量达357万辆,其中新能源汽车168.4万辆,占比47.2%,远高于全国平均水平31.5%。

然而,数据上的领先只是起点。在新能源汽车产能迅速扩张、国内市场增速放缓、国际贸易壁垒不断加高的背景下,安徽如何把“产量优势”转化为可持续的“产业竞争力”,并进一步融入长三角一体化的深层协同,已成为亟须思考的重要课题。

2025年5月21日,安徽合肥,大众汽车在中国首家新能源汽车合资企业大众安徽的汽车生产线车间,产业工人和工业机器人手臂正在作业。视觉中国 资料图

出口与产业带造就安徽“差异化优势”

相较于传统汽车大省广东,安徽的产业特色更突出“外向型”与“新能源导向”。2024年广东汽车产量570.7万辆,但新能源车占比不足30%,且主要依赖国内消费市场,而安徽通过出口消化近1/3产能,蔚来、比亚迪等车企均在欧洲、中东、东南亚加速布局,这种模式使其在国内消费增速放缓时仍能保持增长。

从空间布局看,安徽已逐步形成以“合肥—芜湖—滁州—宣城”为主轴的产业带:合肥集聚蔚来、大众安徽、比亚迪、江淮汽车等整车项目,新能源汽车产量占全省近半;芜湖以奇瑞为核心,长期保持出口优势;滁州、宣城等地则向电机、电控与轻量化材料等零部件配套延伸。同时,国轩高科、巨一科技等本土产业链头部企业,增强了省内在动力电池等关键环节的供给能力。

合肥凭借“政府引导基金+整车企业+上下游供应链”的模式,快速聚集头部产能:蔚来合肥工厂2024年总产量突破100万辆,成为品牌核心生产基地,不仅承担国内交付,更通过该基地向挪威、荷兰等欧洲市场出口新车;大众安徽MEB平台(大众在华唯一新能源整车合资项目)自2022年投产以来,已形成年产能35万辆的规模,产品同步供应国内与欧洲;比亚迪合肥工厂虽 2024年才部分投产,但其40万辆的年产能规划,进一步夯实了安徽新能源整车的密度。

出口与物流配套为安徽的外向路径提供了现实支撑。奇瑞作为最早大规模开拓海外市场的中国车企,其产品已销往80多个国家和地区;芜湖港为其整车出口打造了专用码头,合肥则利用航空货运,将部分高附加值零部件快速输送至欧洲。据安徽省商务厅数据,2024年安徽新能源汽车出口额达961.4亿元,成为全国新能源出口的核心枢纽之一。

长三角分工格局下,机遇与隐忧并存

长三角汽车产业的协同逻辑可以概括为“研发在沪、电池在苏、压铸在浙、整车在皖”。上海的嘉定、临港聚集上汽与特斯拉,形成全国最强研发和标准制定中心。江苏的常州、无锡已成为动力电池重镇,宁德时代、蜂巢能源等龙头坐落其中。浙江台州、宁波的零部件和压铸产业链条健全,出口能力突出。安徽则依靠整车制造与出口能力,成为这一产业链闭环的“关键拼图”。

上述的分工协作形成了一个“四小时产业圈”:从常州的电池到合肥的工厂,从宁波台州的零部件到芜湖的装配线,从上海的研发成果到滁州的生产基地,都能在4小时交通圈内完成。这一圈层不仅提高了产业协同效率,也降低了成本,使长三角在新能源时代的竞争力进一步提升。

然而,协同中仍存在竞争:合肥在智能网联和电池环节的布局与上海、江苏存在一定重叠;奇瑞在海外市场的扩张也与浙江吉利形成直接竞争。如何在“协同”与“竞争”之间取得平衡,决定了长三角能否从“产业链并列”走向“价值链共建”。

与此同时,安徽汽车产业的隐忧也不容忽视。首先是产能过剩的风险。2024年中国新能源汽车渗透率已达40.9%,且据中汽协预测,2025年全国汽车销量仅增长约4.7%,需求减弱趋势明显,而安徽在建整车项目众多,一旦市场遇冷,压力可能率先显现。其次是省内发展不均衡,合肥“一城独大”,新能源汽车产量占全省过半;芜湖主要依赖奇瑞,出口较为单一;滁州、宣城的零部件集群层级较低,“强核弱链”的格局尚未打破。再次,在技术层面,智能驾驶算法、车规级芯片等核心环节仍主要靠外部供给,尽管科大讯飞、合肥工大等科研力量具备潜力,但尚未形成全国性的技术话语权。此外,国际市场的不确定性也在加剧,欧盟对中国新能源汽车展开反补贴调查,美国提高关税,东南亚提出更高本地化要求,都使安徽的“出口依赖型”发展模式面临一定挑战。

从“量”到“质”:巩固产业优势需深化长三角协同

显然,如果仅凭借整车规模和出口数量,安徽很难建立长期优势。要将“产量第一”的标签转化为长久的“产业优势”,安徽亟须从“规模扩张”转向“质量提升”,其核心路径在于“长三角协同”与“自我升级”。

首先,安徽必须从单纯的产量竞争,转向质量与效率竞争。要避免盲目扩产,建立产能预警机制,优先引导高技术、高附加值项目落地。同时,有必要联合兄弟省市设立长三角新能源汽车产业协作平台,通过制度化分工,避免重复投资与无序竞争。

其次,安徽还需提升自主创新能力。合肥目前正借力科大讯飞、合肥工大等科研院所,联合同济、上海交大等高校,重点突破智能驾驶、车规级芯片等“卡脖子”环节。在政策上,可探索设立智能汽车相关的专项基金,支持产学研协同攻关,带动长三角整体技术水平提升。

在国际市场层面,安徽应积极开拓东盟、中东、南美等新兴市场,降低对欧洲的依赖。加强与浙江港口、上海自贸区联动,构建跨省出口通道,提升整体抗风险能力。同时,在海外市场要注重本地化布局,推动在东盟和中东设立组装工厂,以应对关税和贸易壁垒。

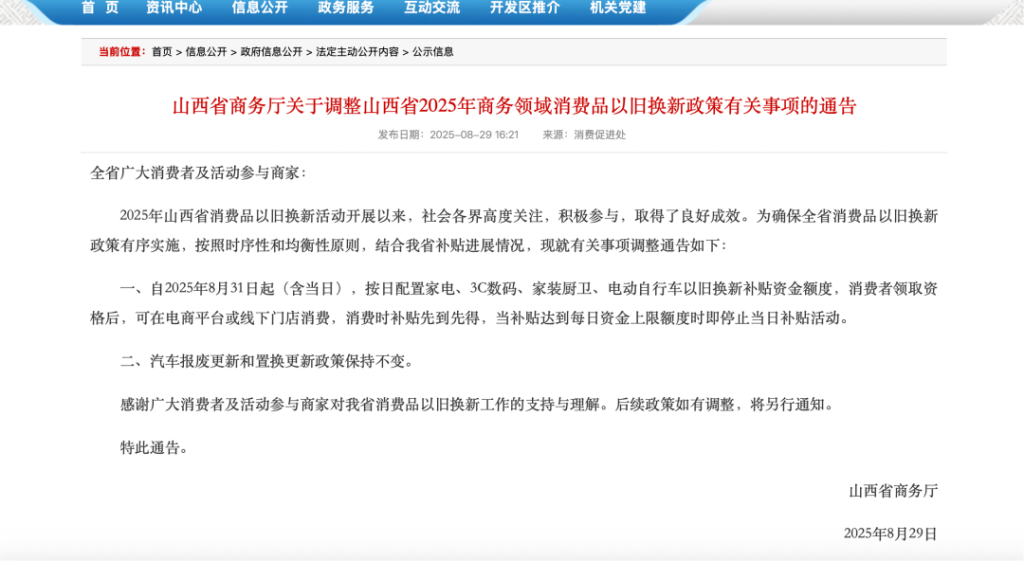

最后,安徽还需要推动绿色循环发展。目前,安徽已印发与新能源汽车动力电池回收利用相关的政策方案。未来还可与江苏、浙江合作建立区域电池回收利用体系,形成“生产—使用—回收—再制造”的闭环,既能降低资源压力,也能提升可持续发展竞争力,在全球绿色转型中赢得更多主动权。

总体来看,此次“汽车第一省”的易主,与其说是安徽的单点突破,不如说是长三角产业格局深层演化的生动注脚。安徽的崛起,有效弥补了长三角在整车制造与大规模出口上的短板,使分工协作链条更趋完整。但真正的考验才刚刚开始。未来,安徽能否从单纯产量扩张转向技术生态深耕,从产业“补位者”成长为“共建者”,将决定其“汽车第一省”的光环是昙花一现,还是成为长三角产业版图中一个持久而闪亮的坐标。

长三角

长三角车规芯片中试平台落地无锡

9月4日,第四届长三角集成电路工业应用大会在无锡锡山召开,会上“先进微波与感知技术概念验证中心”“车规级芯片中试服务平台”启动,8个产业链项目签约落地,并颁发一批车规认证。园区依托国家创新中心和湖南大学无锡中心构建产学研体系,加速国产芯片从验证到量产,为长三角工业芯片补链强链注入新活力。(来源:锡山发布)

上海

跨境电商企业棠曜贸易落户闵行

近日,棠曜贸易服务有限公司在闵行新虹街道完成注册,注册资本3000万元,系跨境电商龙头企业上海竹棠科技全资子公司。棠曜贸易将承接竹棠科技运营、客服等核心业务,并负责海外公司代运营。母公司上海竹棠科技在户外用品等四大品类深耕十年,凭借自研ERP系统及全球供应链,2024年销售额突破10亿元。(来源:今日闵行)

尚界新车18小时订单破5万,上海汽车产值六连涨

2025年7月最新统计数据显示,上海汽车产业单月产值同比增速实现六连涨,前7个月汽车制造业产值达3911.2亿元,同比增长10.6%。消费端同样火热,7月汽车类零售总额158.50亿元,同比增长5.0%,尚界H5新车预售18小时订单突破5万台。汽车零部件产业前7个月产值达1989.9亿元,同比增长9.5%。临港新片区多个新项目加速布局,预计将带动产业链年产值增加500亿元。(来源:上海经信委)

江苏

宁德时代LY7灯塔工厂落地常州溧阳

8月29日,宁德时代江苏时代LY7灯塔工厂在常州溧阳高新区投产,LY8项目同步启动,预计2026年3月建成。自2016年起,宁德时代已在溧阳累计投资七期项目,年产能占集团总量近四分之一。常州市政府与宁德时代签署战略合作框架协议,双方将共建微电网、换电、车网互动等六大新生态,打造“城市级”绿色低碳样板。(来源:新华日报)

华天科技投资20亿加码南京先进封测

日前,华天科技斥资20亿元在南京浦口组建华天先进封装公司,聚焦突破2.5D/3D先进封测国产化技术空白,并同步布局进口和国产生产线,旨在降低对国外材料设备的依赖,国产线预计下半年完成搭建调试。这是华天科技连续第七年加码南京,已累计布局5个项目,总投资规划达340亿元。(来源:南报网)

浙江

萧山芯机社区打造全球视觉智能产业高地

近日,萧山区芯机社区在湘湖国家旅游度假区正式揭幕,主攻“芯”(芯片设计封装)与“机”(AI服务器、智能终端)产业,总投资超100亿元的芯机总部项目已启动。社区集聚云尖、紫光、先临三维等企业,云豹智能AI研发中心同步落户。社区融合生产、生活与生态,致力于吸引青年人才,推动人工智能产业集群发展。(来源:萧山发布)

钱塘金砖之窗项目开工

近日,钱塘江海之城核心区金砖之窗项目正式开工。该项目涵盖星级酒店、商业中心等业态,定位为金砖国家特殊经济区中国合作中心重要载体。建成后将吸引国际企业及人才集聚,强化跨国合作平台功能。当前,江海之城建设加速,EOD工程、东沙湖公园等配套相继落地。钱塘以该项目为核心深化金砖国家经贸合作,推动区域产城融合与高质量发展。(来源:钱塘发布)

安徽

合肥上线全国首个政务“一网统飞”平台

8月30日,合肥市低空政务“一网统飞”平台正式运行,整合全市300家低空企业、180处起降点和7万架次政务飞行数据,构建“设备-需求-数据”三层统管架构,实现交警、环保、消防等部门的无人机共享调度、AI自动巡检、异常告警和报告一键生成,将“各管一摊”升级为“一机多飞、一飞多用”,每年可节省运维成本30%以上。(来源:安徽日报)

合肥首办深空经济大会

9月4日,深空经济与产业发展大会在合肥开幕,市长罗云峰提出以滨湖科学城改革为牵引,联合深空探测实验室、中国科大等打造深空科创高地,集聚160余家上下游企业,布局“箭-星-网-端”全产业链,争创国家空天信息产业先导区。(来源:合肥日报)

(本文作者全晨琦系华东师范大学社会发展学院硕士研究生,戚姚维系华东师范大学城市发展研究院硕士研究生。)

-------

“长三角议事厅”专栏由教育部人文社会科学重点研究基地·华东师范大学中国现代城市研究中心、上海市社会科学创新基地长三角区域一体化研究中心和澎湃研究所共同发起。解读长三角一体化最新政策,提供一线调研报告,呈现务实政策建议。