关公故里运城:共寻文化根脉与精神归属

作为中华传统文化中“忠义仁勇”的象征,关公文化正以创新的IP化表达方式,成为连接海峡两岸的重要文化纽带,并向世界展现中华文化的独特魅力。

近年来,“关公故里”山西运城通过深度挖掘和创新表达,让千年关公文化焕发新生,成为促进两岸交流、向世界传播中华文化的重要IP。

两岸学者、青年人同拜关公。本文图片由记者拍摄与运城市委宣传部提供

忠义文化,起于解州

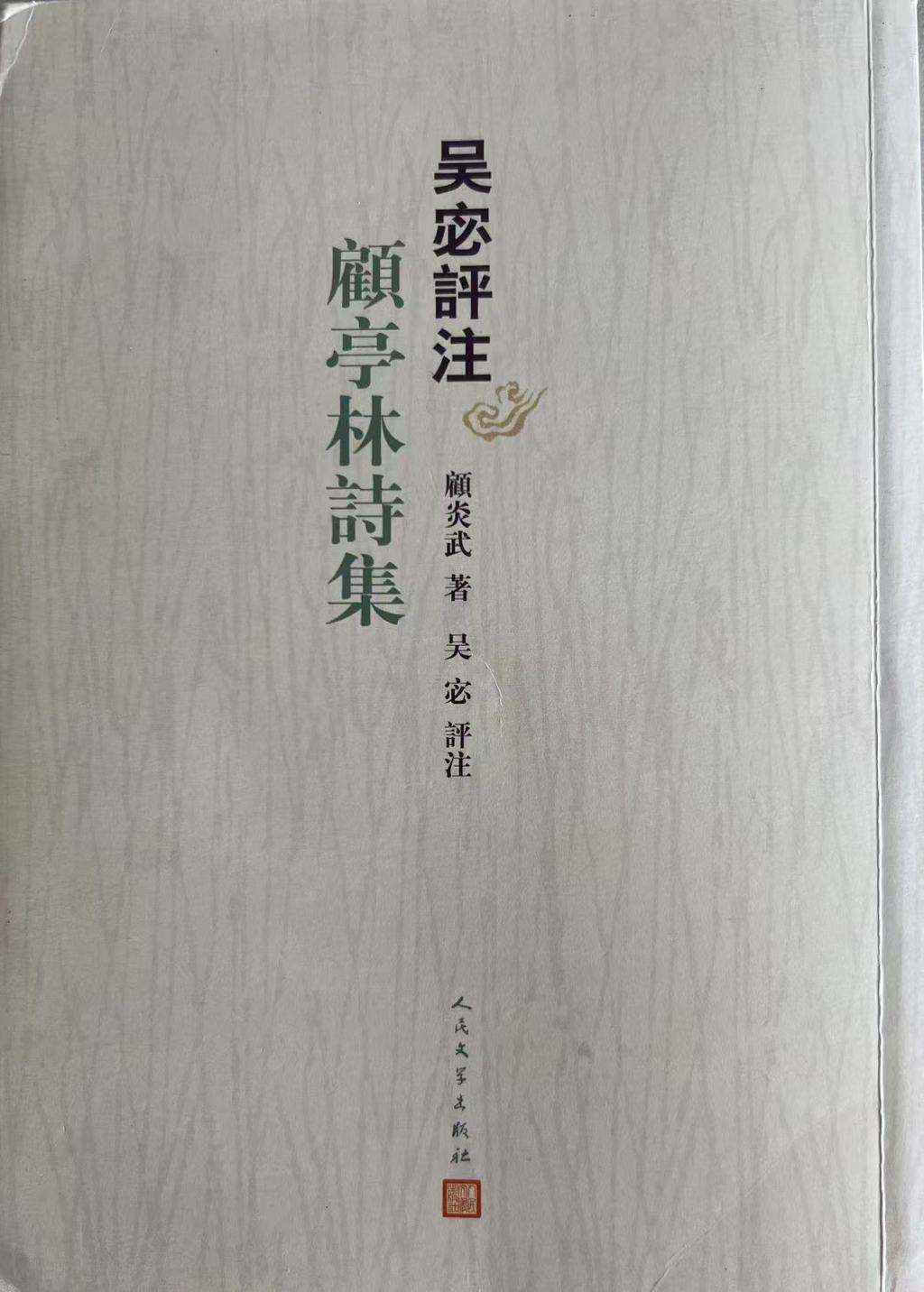

河东云长,天下关公。《三国志·关羽传》记载:关羽,字云长,本字长生,河东解人也。关羽的籍贯,就是今天山西省运城市解州镇常平村。关公的故乡,将他“忠义仁勇”的传奇故事讲得掷地有声。

位于中条山脉的关公塑像。

对关公文化寻根溯源,我们来到常平关帝庙。莽莽的中条山气势如虹,古盐池烟波浩渺,山明水秀处,坐落着关羽家庙。天下关帝庙万千,或雄踞城郭,或隐于乡野,这里独得“家庙”之名,是关羽的父母长眠、魂魄归乡的所在。

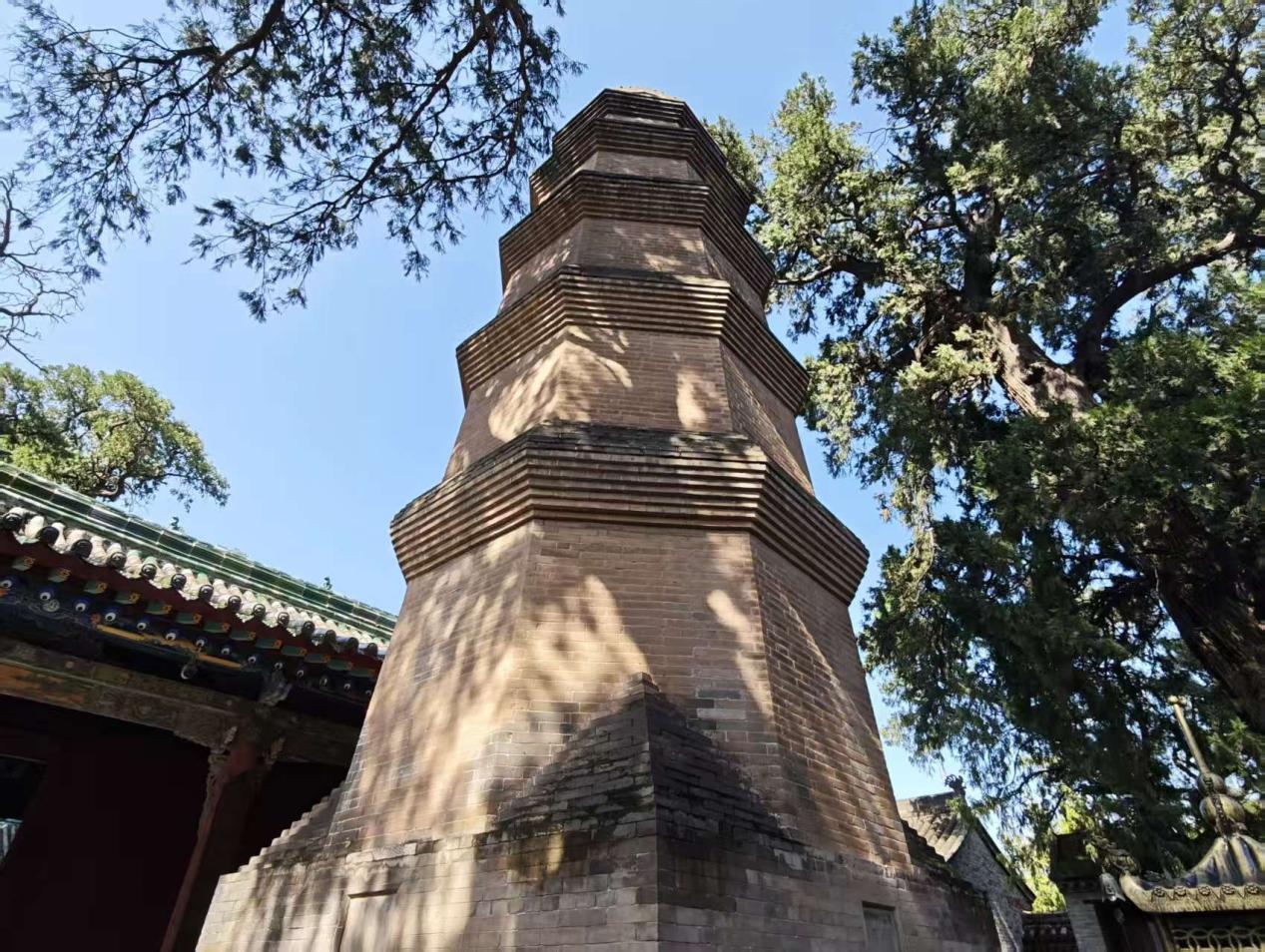

关公父母为了不拖累他,投井而死。百姓感念他们的深明大义,便推墙运土,将这口井填成了一座土坟冢,这座坟冢,从东汉中平元年起,便成了常平村对关家的念想。后来到了金大定十七年,土冢被改建成八角七层的砖塔;明清两代又多次修缮加固,塔身上的碑文,成了专家考证这段历史的珍贵佐证。

家庙砖塔。

关公生前是蜀汉的一名武将,死后却一步步被追封为帝,成为中国历史上“唯一一位生前为臣、死后为帝”的人物。关帝家庙,就生动地镌刻着他在千年间,“超凡入圣”,从一位历史人物,变成全民族祭拜的圣人,乃至一个精神图腾和信仰标识的痕迹。

关帝家庙的寝宫部分,温情脉脉地讲述着关公的家族故事。二十余尊塑像极为珍贵,关公的妻子胡月塑像是明朝晚期的作品,体态丰腴,身上服饰的线条流畅自然,仿佛下一秒,凤冠上的珠翠就要轻轻晃动。家庙最后面的“圣祖殿”,是关氏家族的“祖祠”,建于清朝乾隆二十八年。殿内供奉着关公的始祖与上三代祖先。

作为办公场所的前殿——“崇宁殿”源于北宋崇宁三年,宋徽宗赵佶将关公追封为“崇宁真君”,殿名便由此而来。崇宁殿内的关公像,是明朝晚期的泥塑珍品。他头戴帝冠,身穿龙袍,双手捧着七星圭板,神色威严却不凶悍,透着一股帝王的庄重。

崇宁真君。

别处的关帝庙,多是供奉关公一人,唯有常平家庙,将他的始祖、祖先、妻儿一一供奉,让关公不再是孤零零的“神”,而是有家族、有温度的“人”。

关羽地位的提高,是进入宋代以后的事情。宋代关羽信仰盛行的原因有很多:一是关羽作为对抗北方民族入侵的国家守护神,被寄予了很高的期待;二是三国故事的普及,以及朱子学确立了蜀汉正统论;三是晋商中开始出现真正的关帝信仰。

宋代财政收入的八成用于军费,而盐税在税收中占了五成,晋商由此积累了巨大财富。正是因为关羽是他们的守护神,宋代朝廷在战争之际遂向关羽祈愿。关帝信仰作为联系商人与国家权力的手段而日渐扩大。此外,北宋抗金时,徽宗赐予关羽以至高的名号,用以鼓励军威,这一行为被后世的历代帝王继承。关羽作为保佑宋代军事行动的武神,逐渐受到崇信。

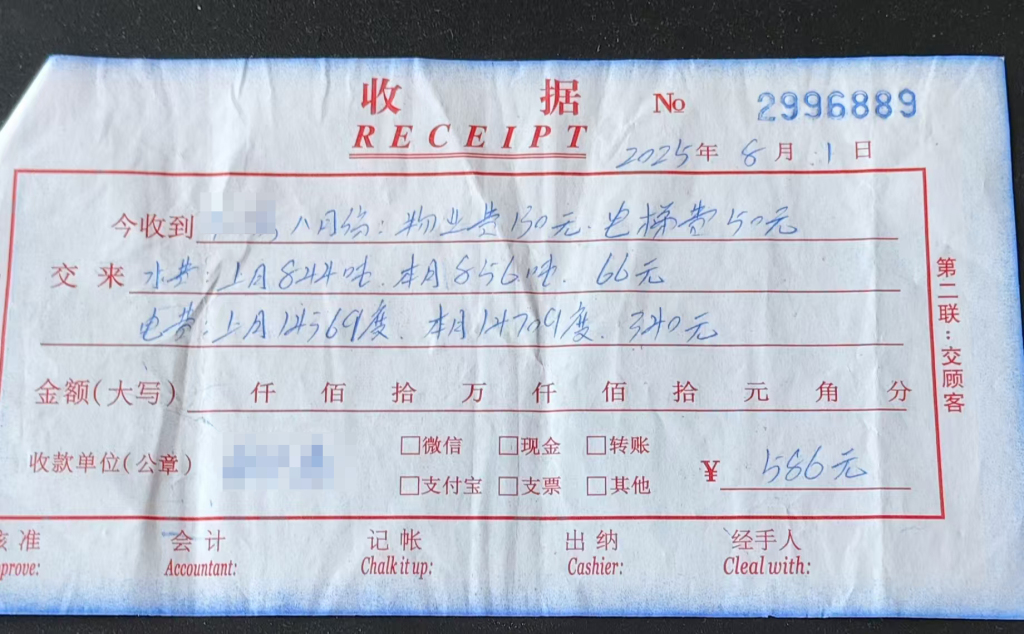

至此,关公文化扎根于中华文化土壤。而作为关公故里的运城解州,也成为一个顶级文化IP。据2021年数据显示,运城市每个县都有20座以上的关帝庙,涉及关公的可移动文物有36万多件套,仅解州关帝庙就有馆藏文物1700余件套。

常平关帝家庙游客服务中心主任范青青介绍,如今的常平关帝家庙,依旧是关公文化的重要载体。每年,这里有两大重要活动:一是清明节,来自全国各地的关氏后裔,会不远万里汇聚于此,祭拜祖先——因为这里是关公文化的根源,是所有关姓人的“家”;二是农历六月二十四的关帝诞辰,今年,关公已经1865岁了,诞辰当天,家庙内外总是人山人海,前来纪念的人多达上万。

关帝家庙

“关公庙貌遍天下,九州无处不焚香”

关公信俗于2008年被国务院确定为国家级非物质文化遗产。凝聚在关公身上的“忠义仁勇”,几千年来为海内外炎黄子孙所推崇和敬仰。关公忠义文化源远流长,超越了时空、民族和国界,不仅积淀着中华民族最深沉的精神追求,也代表着中华民族独特的精神标识,成为全世界中华儿女共同尊崇的中华优秀传统文化。

据不完全统计,关公忠义文化通过多种途径传播至168个国家和地区,世界各地的关帝庙宇及会馆现存3万余座。可以说只要有华人的地方,就有关公忠义文化的传承与弘扬。道教与佛教信仰都很流行的中国台湾,对关圣帝君的信仰尤其深厚。

台湾关帝信仰的流行始于明朝,伴随着漳、泉移民的脚步,关公文化从闽南传入台湾。地方官员、军人、商人、百姓都普遍奉祀,很快就成为台湾最主要的民间信俗之一。

关公文化之所以在台湾深入人心的原因很多:移民初到台湾时,当地公序良俗尚未建立,移民盼望有一个正直威武之神来主持人间及冥界的公道,关帝由此便受到各阶层的奉祀敬仰;清代有禁止移民携眷的政策,导致移民多为青年男子。为守望相助,他们往往以结拜兄弟的方式组成具有互助性质的会社。于是他们效仿“桃园结义”的故事,将结拜入会的仪式选在关帝庙内举行;而清代海峡两岸间经贸往来进入空前繁荣期,商人做买卖最重信义,所以重信义的关帝便被顺理成章地尊为“武财神”。

据不完全统计,台湾的关帝信众达1000多万,目前,台湾主祀关帝的庙宇有3000余座,大多与福建关帝庙有亲缘关系。

台北行天宫是北台湾最负盛名的关帝庙,以“恩主公”之称闻名;台南祀典武庙是台湾唯一列入官方祀典的武庙,历史地位崇高;台中圣寿宫、宜兰礁溪协天庙等地方重要供奉关公的庙宇也备受关注。

关公文化在台湾的兴盛,维系了闽台两地民众的相互认同。台湾青年联合会高雄分会会长洪盛兴在接受《团结报》采访时曾说:“从两岸关公文化的联结入手,强化民族与国家认同,是一个很难得的题材。关圣帝君信奉者遍及世界,是全球影响力最大的中国神祇之一。”

运城举办关公文化相关盛典时的盛况。

厦门大学台湾研究院国内合作交流中心主任王玉国认为:“台湾关公宫庙及社团来解州交流,就是纯纯粹粹的民间交流,两岸信众共同认同关公对国以忠、待人以义、处世以仁、作战以勇的中华民族精神。两岸信众应该共同弘扬关公文化及中华民族精神,为两岸同胞铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的根基。”

2020年,民革中央在《关于以关公文化为纽带,推进两岸文化交流》的提案中指出,经过1800多年的传承和发展,关公文化早已深入人心,有着深厚的民间基础。特别是在宝岛台湾,关公崇拜更是影响深远,无所不在,建议成立“关公文化研究会”,加强关公文化研究,统领、引导相关研究活动;成立国家级关公文化交流机构,统筹相关文化交流活动。

两岸同胞寻根认祖的精神坐标

从20世纪80年代开始,随着两岸坚冰的打破,不少台湾宫庙纷纷组团在关键的关公祭祀节点,赴大陆寻根谒祖。

根据位于解州关帝祖庙的庙碑记载,1987年台湾信众首次来到解州关帝祖庙敬拜关帝;1988年5月25日,台湾云林四湖参天宫、台中市武德宫、高雄市东照山关帝庙代表团来到解州关帝庙谒祖进香,由此正式开启解州关帝庙与台湾的文化交流大幕。迄今,已有台北、台南、高雄、嘉义、基隆、彰化、新竹等20多个县市的200多座关帝庙代表团到解州关帝庙朝拜。据悉,每年来解州关帝庙寻根、朝拜、上香、请像的海外庙团信众有数万之众,台湾信众占三分之一以上。

祭拜关公大典。

运城市解州关帝庙文物保护所(关公文化研究院)关公文化研究室主任陈园园介绍,坐拥关公家庙与关帝祖庙的运城,一年有四场主题文化活动,如同四条纽带,将古今、海内外的关公信仰紧紧相连。

清明时节,祖庙总是格外热闹——这是关氏后裔祭祖的日子。陈园园介绍,如今他们已征集到129本可溯源的关氏族谱,最早可追溯至关公第70余代后裔,“每一本族谱都是一段家族史,也是关公文化的活载体”。明年清明,祖庙将举办关氏族谱特展,让这些泛黄的典籍讲述关公后裔的迁徙与传承。

农历四月初八的“关帝巡城”,则是一场穿越千年的民俗盛宴。这项始于宋朝的活动,曾在解放初期中断,2006年解州关帝祖庙将其恢复,如今已成为“关公信俗”的核心内容。2008年,“关公信俗”成功列入中国世界文化遗产预备名录。今年的5月5日(农历四月初八)的“关帝巡城”活动中,三尊关帝圣驾巡游解州古镇,沿途商家摆香案、燃鞭炮,数万民众虔诚行礼祈福。活动还融入了非遗元素,如邀请甘肃永登“醉关公”小林子团队进行高跷表演,为古老仪式注入了新鲜活力,增强了对年轻群体的吸引力。

关帝祖庙的表演。

“农历六月二十四是关公诞辰,这是属于关公信众的文化盛会。无需官方组织,信众们会自发带着香火前来,在家庙前举办祭祀大典,用最朴素的方式表达对武圣的敬仰。”陈园园谈道。

而最具国际影响力的,当属始于1990年的运城关公文化旅游节。

山西运城关公文化旅游节。

目前,关氏后裔清明祭祖、关帝巡城、关帝诞辰庆典、关公文化旅游节等活动已成为海峡两岸交流的重要平台。

今年关公文化节,台湾前来朝拜的关帝庙有20余家,主要有中华道教关圣帝君弘道协会、台湾祀典武庙、台湾彰化关天宫、台湾大林圣贤宫、台湾台中雾峰御圣宫等宫庙,以及参加关公文化旅游节期间的民间社会团体祭拜关公大典、海峡两岸关公文化书画展、关公文化交流基地座谈会等。

以关公忠义仁勇精神为纽带

台湾行天宫里熙攘的信众、“关帝巡城”里的非遗高跷……关公文化“忠义仁勇”的精神连接了一个又一个地域、贯穿了一个个时代。它不仅是运城解州的文化瑰宝,是两岸融合的情感桥梁,更是向世界讲述中国故事的生动载体。

运城一直走在推广关公文化的前线,并以关公忠义仁勇精神作为推进两岸交流的纽带。

2017年和2018年连续两年,解州关帝庙以台湾在校大学生为重点,与台北市山西同乡会等共同策划了“探寻根祖文化,共建精神家园——台湾青少年传统文化运城行”交流活动,推动两地青少年交往交流。

2019年7月26日,正值关帝诞辰1859周年纪念日,一部以关公一生横刀立马匡扶汉室英雄事迹为主线的二维动漫电影《武圣关公》横空出世,在全国各大院线隆重上映。这部由运城与台湾著名漫画家蔡志忠正式签约拍摄的动漫电影生动全面地展现了关公文化产生的历史根源、人文内涵和重要现实价值。

2021年9月,国台办重点交流项目“第三届晋台婚姻家庭故乡行”活动,邀请49位涉及两岸婚姻的各界人士于第32届关公文化旅游节期间在运参访交流,以非物质文化项目沉浸式体验相结合的方式,先后参观普救寺、鹳雀楼、后土祠等人文景点,有效扩大运城与台湾基层人士的互动交流,促进心灵契合,增进文化认同。

2025青少年交流活动。

今年八月,“相聚三晋·同心同行”2025台湾青年山西暑期实习营中,台湾学生到解州关帝祖庙参访交流,感悟关公文化、传承忠义精神;今年九月,第34届运城关公文化旅游节期间,“忠义千秋”海峡两岸书画展举办,多幅关公主题绘画亮相。

民革党员孔维克、郭捷、郭舒红与台湾艺术家沈祯携手合作,历经4个小时共同创作完成的美术作品《桃园三结义》,吸引大家的眼球。“桃园三结义”所代表的兄弟情义、忠诚担当,是中华民族价值观的生动体现。这幅作品不仅是一幅艺术佳作,更像一座桥梁,跨越海峡,连接起两岸同胞的心灵,在艺术与文化的交流中,凝聚起磅礴力量。

青砖黛瓦间藏着千年的故事,古柏桑枝里缠着未凉的烟火,运城作为关公故里,这里的每一处建筑、每一棵老树,都在低声诉说着关公与这片土地的温情连接,而两岸的信众对于关公的每一次瞻仰与祭祀,都藏着文化的传承与对故乡深深的牵挂。