为什么松江方塔园里的这座竹亭看上去这么现代?

今年是冯纪忠先生(1915—2009)诞辰110周年。为纪念这位在中国现代建筑史上具有里程碑意义的人物,同济大学建筑与城市规划学院联合各界,持续发起了多场纪念活动。其中一场便是于松江方塔园在地举办的“方塔园历史展”。

方塔园由冯纪忠主持总体规划与设计工作,体现其“与古为新”的建筑理念。在他的构想中,方塔园既是文物的“露天博物馆”,也是市民的公共休闲空间,而方塔园东南的“何陋轩”竹亭被认为是其一生对现代建筑理解的浓缩。

方塔园中的何陋轩

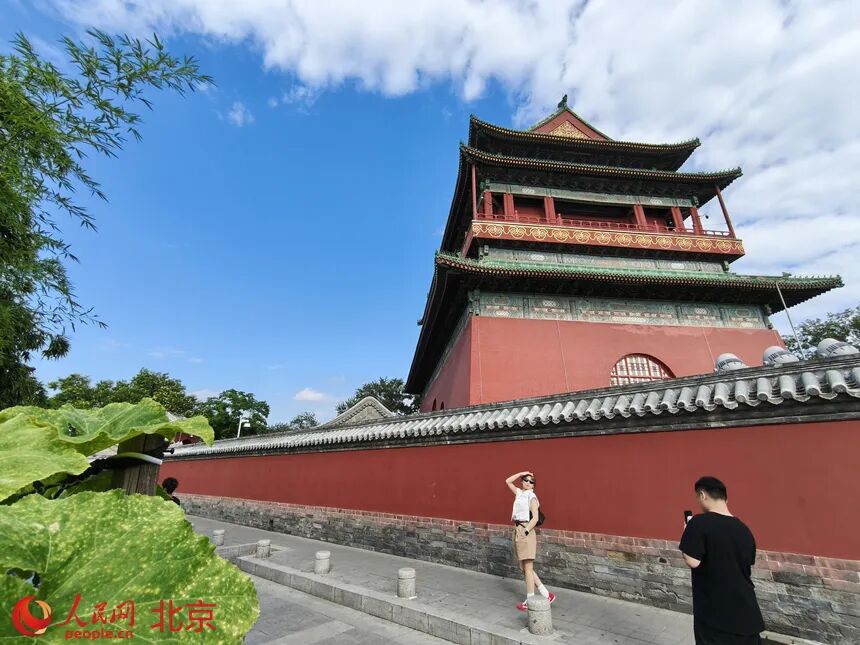

方塔园位于上海松江老城区,是一座占地172亩的历史文化公园。它集方塔、照壁、古庙、宋桥、古宅等各时代文物于一园,是千年历史的缩影。方塔园的规划设计始于20世纪70年代末,由冯纪忠先生主持主要设计工作。冯先生秉持“与古为新”的理念,将现代空间设计理念与中国古典造园思想相融合,创造出独具特色的现代园林空间。1999年,在世界建筑师大会(UIA)建筑艺术展上,方塔园成为入选的新中国50个优秀设计作品中唯一的园林项目。

然而,作为一座享誉中外的上海名园,方塔园的规划、设计与建设的历史却少为社会公众所知。“方塔园历史展”试图让公众了解冯纪忠与“沪派名园”方塔园。

“方塔园历史展”开幕仪式上,冯纪忠弟子黄一如发言

方塔园:现代与宋意共生

展览选址于方塔园心之园的“锤心炼志堂”,面朝迁建而来的明代古宅“张弼宅”。在这里,“与古为新”不再是抽象的概念,而在空间中可感知、可触摸。当斑驳的明代砖墙与现代展柜对视,当宋桥的石面与影像里的营造故事交叠,历史与现代在空间中相互滋养。

展览中通过“场地、文物、营造、修缮”四大主题呈现园林全貌,环绕四周的图文档案、影像资料与模型,让参观者得以穿越40余年的建设历程,感受冯纪忠对历史文脉、空间节奏和建筑语言的精密思考。

“方塔园历史展”展览现场

展厅中央左侧展柜陈列了方塔园的史料,以及冯纪忠先生的学术著作与访谈资料;右侧展示了北大门和何陋轩的学术研讨模型。墙面时间轴则记录了1973年至2025年间,方塔园建设与发展中的关键节点,以及冯先生在其中倾注的心力。

位于方塔园中心的方塔

方塔园的核心在于方塔及其周边空间。“方塔的宋意为整个园子奠定了设计原则——简朴、舒展、兼具现代感。冯先生将宋代园林精神作为现代设计的参照——他认为宋园虽留存稀少,但其文人士大夫精神、简朴意趣、雄浑气韵,是现代园林可以借鉴的精髓。”此次展览的策展人同济大学建筑与城市规划学院副教授谭峥对说,“方塔周围的植被、路径与台基布局,都经过精密推敲,天后宫被抬升在独立台基之上,古桥与亭榭各自成境,形成了一个个各有天地的小世界,使得游人在行走中自然而然产生‘久动思静’的体验。”

方塔和天妃宫。 冯纪忠 摄

冯纪忠原本计划在园区的东北、西南、东南、西北四个角分别设置不同的“节点建筑”,形成空间上的“鼎立平衡”。东北的“心之园”就是展览所在地,冯先生原始设计其为餐厅;西南是兰瑞堂(明朱舜水纪念堂);西北目前为公园管理区,再就是东南的“何陋轩”。

何陋轩入口

何陋轩建于1986年,是其中最晚完成、也是最具实验性的一个。“那时候园子主体已建成,文物也都迁入了,但冯先生觉得这个有池塘的角落还缺了一笔,于是他把这辈子里面对现代建筑的理解全都浓缩到这个亭子中。”谭峥说。

何陋轩

何陋轩:小亭里的大世界

何陋轩的一个茶亭,秋日午后,不少住在附近的居民在亭中喝茶聊天,也有从市区慕名来感受的何陋轩的年轻人。

“你拍照要到河对岸去拍,那里能看到角度好,能拍全屋顶。”一位老先生用带着松江口音的上海话对记者说。按他指的路线,记者走过小桥再穿过一片沿河的竹林,不远的距离却感受到一派古人的逸趣。

到了老先生所指拍摄点,能看到一座茅草屋掩映在绿丛之中,屋前池水环绕,偶有公园游船悠闲经过。

在河对岸看何陋轩

“何陋轩的传统,其实完全来自民间。它的平缓起伏的屋脊曲线源于江南一带的‘落厍屋’,这是松江、嘉兴、湖州常见的民居形式。”谭峥介绍说,“冯先生反对以宫殿、庙宇那样的‘大木结构’作为现代建筑的唯一参照。他选择了一种灵活、临时、非官方的竹结构构造。它可以拆卸、可以更新,是一种会‘变化’的建筑。冯先生当时就说,十年、二十年后如果要改建、重做,都没关系。这其实是一种现代精神——建筑不是永恒的,而是可生长、可变动的。”

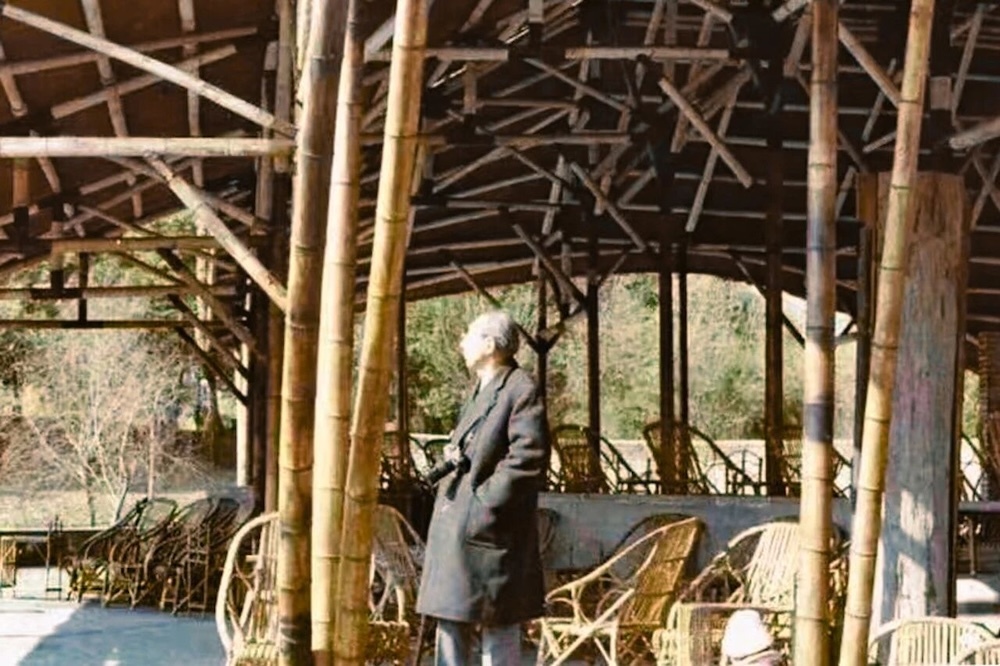

冯纪忠在刚落成不久的何陋轩 1986年黄一如摄

走入亭中,仿佛能感受到宋园的神韵与节奏。竹构支撑起茅草穹顶,每根竹子底部都加马蹄铁,既防腐又确保稳固。竹节涂黑、中段涂白,如同中国书法在其中挥洒,空间灵动而不压抑。

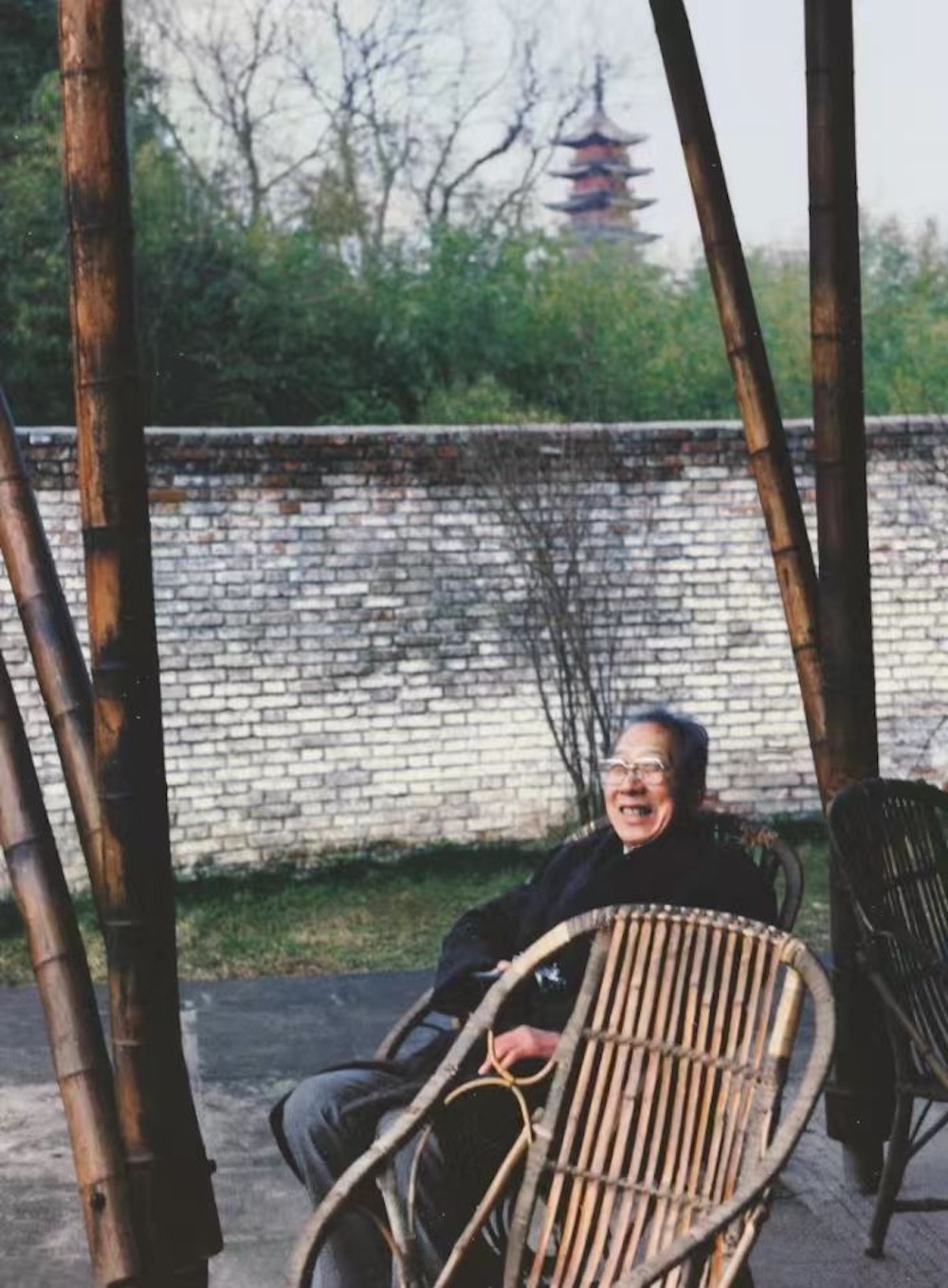

冯纪忠晚年在何陋轩

何陋轩看似中式,其实包含了普世的现代建筑语言。弧形墙体、偏移的屋檐、三组不同标高的空间关系,都带有立体主义的逻辑。它的竹结构交叉方式,也不是传统中国做法,更像一种结构实验。这与冯纪忠出身书香门第,他在维也纳受现代结构主义的训练有关。施工过程中,也有现场工匠的创造。“当时是普陀区一支施工队,很多是返城知青。冯先生画了图纸,但他允许他们在现场自由调整。竹子的绑扎、节点的收口,都有工匠即兴的痕迹。这是他理解的‘公民建筑’——建筑师和工匠共同完成的作品。”谭峥说。

何陋轩大修的背后

“我2022年下半年来时何陋轩在修,没有看到;今天正好在附近,来感受一下。”坐在河边喝茶的王小姐对说。她所说这次大修,由冯纪忠弟子、同济大学黄一如教授主持,且耗时两年,远超原建造的四个月。

黄一如在何陋轩介绍建造和修缮过程

展览开幕当日,黄一如也来到何陋轩,与同行的同济师生分享不为众人知的何陋轩建造和修缮过程中的许多细节和有趣的故事。

何陋轩中的竹结构

据他所说,如今何陋轩中所有竹子和茅草并非1986年原物,原竹于2021年更新替换后保存在同济。“我希望代入老师的视角,思考如果是他,会如何修。保持竹节的‘逸散’感、光影随弧墙移动的效果、台基的错叠与意动空间,这非常难。”黄一如说。茅草顶厚度、竹柱承重、弧墙镂空形成的光斑、植物配置、光影变化……每一个环节都经过精密测算和多次实验。为了保留“逸散偶然”的自然感,修缮团队甚至在绑扎竹节时保留原有高低差,使光影效果不拘泥于绝对的规整。

上海西岸美术馆“建造上海:1949年以来的建筑、城市与文化”展览中,何陋轩模型

“40年前,我还是学生时搭建何陋轩模型。没想到有机会参与它的修缮。”对于这次大修,黄一如说,“我们把所有资料电子化、3D建模,确保未来任何设计者都能完整还原。”

此外,修缮团队还对封檐设计、防雨透风、竹柱金属靴、老旧材料除盐除碱进行了精密调整。大修还补上了冯纪忠未完成的设计意图:水对岸新设的几片墙,延伸茶亭空间,形成光影倒影,呼应宋代园林意趣。

对岸的片墙为根据冯纪忠的设计意图新设。

秋日暖阳下,轩内坐满茶客,轩外竹影摇曳,阳光斜照在茅草屋顶,闲适而惬意。今日的方塔园与何陋轩,正以独特方式,让现代人重新理解中国园林的传统与创新精神,也为城市文化的传承提供了范例。