王东杰评《国家与学术》︱不“国”不“故”的“国学”

《国家与学术:清季民初关于“国学”的思想论争》,罗志田著,生活·读书·新知三联书店,2023年10月版,480页,108.00元

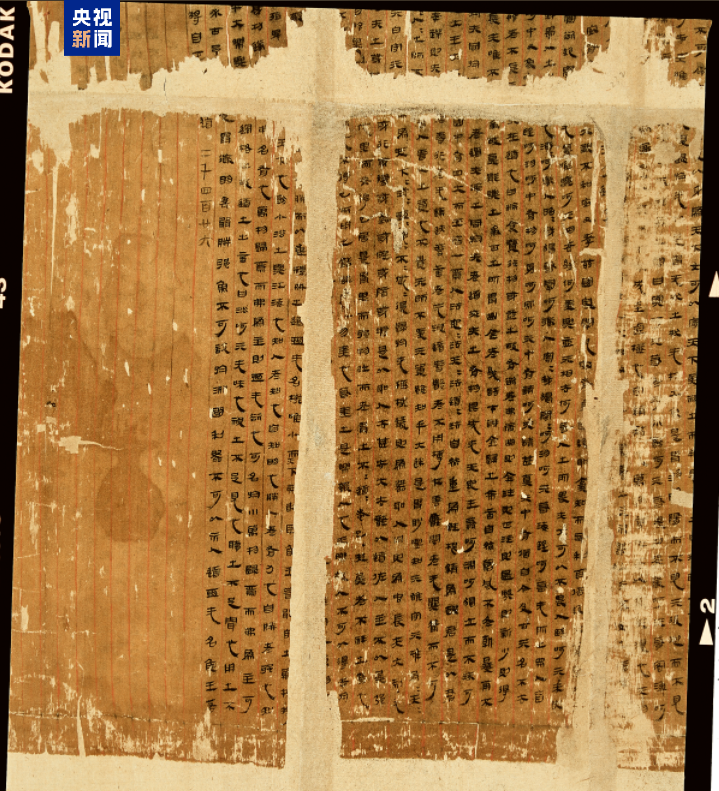

近代中国多变,但也有些东西长期延续,在变之中(部分地)维持“不变”。“国学”即其一。今日通行的国学一词出现于二十世纪初(前人所言“国学”,涵义完全不同),历经沉浮,魅力至今不减,从官方、学界到民间皆不乏拥趸。然而,这个词虽然貌似内涵清晰(通常被用于指涉“中国传统学术思想”),但细思即知,这一定义中的几乎每一个词都具有多重涵义,使得“国学”的真正意谓难以确断。许多争论不过是对谈者的自说自话,与其说是讨论问题,不如说是陈述自己的理想。当然,正因其语意含糊,论者才可能各自表述,各取所需,但这也同时提示我们,“国学”是什么,是个不容易说清的问题。欲对此有所表态,最稳妥的办法,还是应先了解其来龙去脉。

倘或读者不是只取轻灵,而愿埋头一读厚重之作,则罗志田老师的《国家与学术:清季民初关于“国学”的思想论争》应是了解这一议题的首选。是书2003年由三联书店初版后,2023年又推出新的版本。两版之间隔了二十年,中国学术和学术界的内外环境都发生了不少变化,使得书中的某些处理方式已经显得不再合宜(作者在新版序言中对此有所交代),但只要“国学”仍然搅缠在国人心头,该书的指南作用便无可替代。

此书主要从思想史角度着墨,论述二十世纪前三十年中国知识界在“整体性新旧对立”的情势下对“国学”的认知。彼时所谓“国学”还刚刚诞生,尚未产生后来的许多新鲜花样(比如“社会上”的“国学班”之类),对它的关注大体还局限在学术界、思想界,显得有些“曲高和寡”(相对于更广泛的“社会影响”而言),但在其后续发展过程中一直存在且至今仍未解决的诸多“问题”,其实早已隐伏其间。

“国学”是近代的产物。十九世纪中期以来,中国面对列强的军事、商务和政治入侵屡战屡败,使得一个问题越益尖锐而无可逃避:这种近乎整体性的败绩是否意味着中国文化技不如人,甚至在根本方向上就是错的,需要全盘否弃,重新来过?“国学”的提出显然是对此问题的一种回应。其拥护者试图通过回向传统,发掘历史资源,展示并刷新和释放中国文化的活力,由此将中国(不只是其文化)带入更为开阔和光明的未来。相对于在近代思想界中占据主流地位的“推陈出新”之路,这条思路秉承“温故知新”的古训,更具建设性。然而,深入其内里,我们可以发现,这个概念并非一清如水,简单明了;其中充满吊诡,提示出近代中国的尴尬处境。

这首先表现在,和“国学”(及其同义词“国故”“国故学”等,下同)带给人的“包浆感”不同,它本身绝非中国传统的产物,而是二十世纪各种“新”学术的一种。作者明确指出:“清季主张保存国粹者未必守旧而实尚创新。”直到今天,恐怕还是如此。本书有专章展示清末学界“重建国学的努力”,其具体方法是将传统学术的某些成分(往往还是主流)排除在外,归之于和“国学”对立的“君学”一方(作者敏锐地指出,这一办法有“可能导致中国‘无学’的结论”——只是彼时致力于“重建国学”的人们绝未想到这一点);而将另一些原本并不怎么受到重视的因素提升为“国学”的主干。如此,“重建”其实是“新建”。

从日本引进的“国学”一词(及其内涵)不只不“故”,实际也并不怎么“国”。从一开始,“国学”就是向“西学”开放的。清末《国粹学报》的同人主张“国粹无阻于欧化”,并试图将外来学术的优秀因子“囊括”进“国学”之中,体现出“本西学以讲中学”的取向。这种做法当然极大拓展了“国学”的内涵空间,但也无疑削减了其中“国”的意味:假如西学也是“国学”的一部分,甚至根本就决定了“国学”发展的方向,则其实或也可说并无什么“国学”可言。从学术发展的趋势看,到了二十年代中后期,国学作为“学”的地位大受质疑,以至“‘国学’一名终于不立”,反而是“国故学即是文化史”这样的主张为思想和情感相互对立的两派学者(但两边皆研究国学)共同接受,“国学”在实际上走向了“史学”。虽然“史学”也是“中国所固有”的学问,但作为“国学”的史学与中国固有的史学并不相同——它看起来离西学更近,至少在形式上如此;而造成这一后果的最根本原因,恐怕还是“史学”在“西方学术分类中”也能找到。如此,“史学”一名跨越中西新旧的藩篱,产生了调停的效果,但更多地得力于“西”与“新”,而非“中”与“旧”。

经过一百多年迁变,如今即使是充满“国学”自觉的学者,至少在所著成果的形式上也已相当“西化”了。记得若干年前我一度负责本单位的资料室,有同事力主应该采用“四库分类法”,将学院图书按照经史子集重新归类,认为这么做才够“中国”。然而,且不说“四库”是两晋以后才成立的图书分类法,未必就有那么“正宗”(如果“正宗”意味着“更早”),而且更重要的是,要把二十世纪以后出版的图书塞入这个系统,会遇到许多麻烦:我们显然很难把自然科学著作一股脑算作“子部”了事,而马恩列斯的作品又该如何归类?假如归于“经部”,则它们和“六经”“十三经”又孰先孰后?这类“食马肝”式的疑惑,那同事无法回答,我也只能采用大家已经习惯的西来之法。形势强过人。

然而,“国学”二字也正试图给人以既“国”且“故”的印象,而且似乎已经成功地在公众乃至相当一部分学者中造成了相应印象,无论是其拥护者还是反对者,皆惯于顾名思义,把“国学”看成流传至今的“中国传统学术思想”,而很少有人刨根问底,追究其本来面目。作者注意到,二十世纪二十年代由“新文化人”主导的“整理国故”运动似乎已经忘记了“‘国学’先已不‘旧’”的事实,而提出了“‘新国学’的口号”。到了二十世纪末二十一世纪初,又有学者再次拈出此名,生动展示了“国学”不断“追求进步”的心态,也提示我们,即使赞同“国学”这一名号的人对其性质也不免有所误会。

二十世纪上半期的“国学”运动一直在“中西”“新旧”的冲突与纠葛中打转,而这两对在字面上分别指向空间与时间的概念,事实上常可互换。不过,二十一世纪“国学”热再度涌现,却似乎已经不那么关注“新旧”之争(尽管仍有“新国学”的呼吁),大家的目光更多集中在“中西”这对范畴上。这一方面可能意味着“新旧”在今天已经不再是一个问题,至少不再那么急迫——经过百余年奔波,趋“新”早是国人常态,坚持“守旧”,即使不面临价值上的质疑,在实践上也是困难的。另一方面,这似乎也和中国国力的改变有关——在有些国人看来,中国实力之强已足以使得外人闻风丧胆、浑身觳觫。外在情势变了,国人目光也从更加普世的“新旧”之争转向了更切身的“中西”问题。

这变化不是偶然。事实上,构成“国学”概念核心的,正是它的定语(“国”)而非主词(“学”)。“国学”的最终目的是救国。这部分地与中国传统中“政表学里”的认识有关:按此逻辑,“政”的失败显示了“学”的不足,而“国学”建设正是为了修正中国过去学术的缺陷,使其适应万国竞争的时代需求。其遵循的逻辑是“学须有用”(邓之诚说:“夫学与用,岂有异哉!”),而在近代中国的具体情势下,就是要能达致国家富强。由此,更能彰显国家实力的“物质文明”在有关争论中起到了杠杆支点的作用。黄节在清末时就表示,中国人之言国粹,“争”的是“科学”。不过,“科学”的作用是两面的,既支撑了“国学”上台,也造成它在二十年代末的认同危机。更重要的是,既然“国学”的关注点在“国”而非“学”,则“国学”之不“国”实无足怪。

罗老师在书中引用了黄节的另一句话——“有是地而后有是华”,指出这是晚清国粹学派思想的“一大关键”。在构成“国家”的诸要素中,“他们最注重的是土地,其次才是人种以及程度稍减的风俗等”,至于学术,既然不能不吸收西学,那就“干脆正面接受之,并融汇各种新旧观念以强调其正当性”。这一态度实际上已经背离了“政表学里”的古训,而在意识层面,后者是“国学”的重要支撑。而在更早一些时候,杨度已经“隐约感觉到如果没有‘国家’,则即使有‘文明’也不怎么样”——这里蕴含的推论是,为了国家富强,改变学术就不是什么不得了的事。后来鲁迅提出废汉文的主张,理由是“人存则文必废,文存则人当亡”。“中国人”比“中国文”来得重要:“中国人”是“中国”这块土地的延伸,没有了“中国文化”仍可自称为“中国人”。废汉文当然是国粹学派坚决反对的,但鲁迅这里所遵循的逻辑实和黄节当年的论述一以贯之,并无两样(事情的复杂之处在于,今日本“没有中国文化”而自视为“中国人”者甚多,然而却和鲁迅此处的主张相反,他们也因此而分外用力捍卫自己心里的“中国文化”)。

这里隐含着对“中国”的多元认知:希望以“欧化”和“物质文明”挽救中国的人们,更关心的是作为“实体”(土地、人民和主权)的中国。用书中引述的张之洞的话说:欲“保教”则必“先保国”,因为“国不威则教不循”。文化是否荣耀,依赖于国家是否富强;且这里的“国”主要面向现实和未来,而非往昔和传统。罗老师阐释郑振铎1929年对整理国故的批评时指出,“北伐前后几年新派中越来越普及的一个观念”是,“中国如果不‘现代’,便可能不国不故”——郑振铎似乎没有想到,“国学”一名本身已是“不国不故”的,而他关注的当然是现实的中国——作为政治实体的中国。如果这个“中国”不再,则依附其上的“故”即使真的“保存”下来,又有何意义?

然而反过来的问题是:“如果一个物质上像欧美或日本那样‘富强’、文化上像它们那样‘文明’、但其认同上已没有多少‘中华’成分的‘国家’出现在东亚大陆上,这个‘国家’还是‘中国’吗?”这是书中提出的一个大哉问。此处的“中华”不是政治认同对象,而是文化认同对象。“中国”不能只是政治意义上的,还必须是文化意义上的(事实上,强调“中国”首先是“文化中国”的呼声自晚清以来始终没有断过)。在二十世纪的中国,也一直有人担心实体的中国虽然延续而文化的中国就此灭绝。

因此,“国学”的复杂性和“中国”概念的复杂性有关。早在清末,“国学”的倡导者先已接受了西来的国家观念(尽管他们在论证中又常常使用一个并不“国家”的“东方”来作为“国学”成立的因由:此“东方”有时就是指“中国”,有时却并非“中国”,如阿拉伯世界,但“中国”却不妨作为“东方”的一部分分享其荣光,进而证明“中国”的伟大。此是“国学”不“国”的另一个表征),故“国学”之“国”即是今天多数人理解的“中国”。按“中国”二字的起源和连用都很早,不过在二十世纪之前的大部分时段中,它首先被视为普世意义的“文明”,虽然在有些情况下亦侧重于政治地理含义,但仍体现出“文明”的自信。不过,十九世纪中期以来,随着中国被动或主动成为“国际体系”的一部分,中国在理论上已是和其他“国”一样的“国”,而且(在相当长一段时间里)在认知中被剥夺了“文明”的地位,沦入“野蛮”或“半野蛮”之列。

这样一来,“中国”就首先而且主要地成为政治上的实体,而非“文明”的化身。“中国文化”是这一政治实体产生的文化,“文化”在这里是从属于政治意义的“中国”的。这种思路和传统的“中国”概念相比,至少在两个方面不同:首先,在传统的“中国”概念中,政治是文化的延伸,而在新的“中国”概念中,政治比文化更根本,二者的地位倒置了。这造成了二十世纪中国文化思维的许多重大转移(比如“道”和“势”的关系等),不过学界以往对此议题的讨论还相当薄弱,这里无法展开。

其次,“中国”从普世文明内缩为一个地方性的文化(这里所说的“文化”和普世意义的“文明”相区别,而不同于前文所述与“政治”相对的“文化”);其学问本是面向“天下”的,此时则变而为面向“国家”。当然,过去的“文”也是中国人自己认为的“文”,不但实际内容未必全然是普世的,而且从今天的立场看,其本身就是一种特殊的文化。但它和“国学”的区别是明显的:“以地域决定‘学’之归宿与认同”的思想方式“突破了过去以文野之分”来“确立认同的传统思维模式”,除了再次提示“国学”之不“故”,也提示我们注意到其中伴随的普遍性的“人”的失落和地方性的“中国人”立场的凸显。

在“不国”与“不故”之外,“国学”观念还存在一个吊诡之处,那就是作者指出的:“若仅从文化层面看,或可以说像严复及后来的胡适这样主张全盘西化者对中国文化的信心更强,他们大致以为化到最后也化不过去,富强之后还能回归中国传统”,而力主保存国学(国粹)的“张之洞、邓实等则自信不足,即担心在化的过程中失去自我,变成没有自我认同世纪也就是认同于他人的民族”。这可能是今日许多不读中国书而“中国”意识又特别强的人们难以理解的判断:为何一个人的文化自信和其表面上的主张可以相反至此?

1907年,严复为英敛之《也是集》写序,说:“今夫谋国之士,同诊疾之医,惟所遇之犹可以生,故其词滋危,其说弥厉;若明知其无可为力,则戚者失声,疏者却走,又奚哓然负建鼓以求亡子为?” 这段文字对今日许多只看短视频的中国人可能相当不友好,不过其意思可以从韩非子笔下的“扁鹊见蔡桓公”(这应是中学课本就学过的篇目)一段文字中得到理解:桓公病愈危,扁鹊辞愈烈,及其病入骨髓,扁鹊则一言不发,望而却走。能够主动向对手学习,意味着学者心中尚存反败为胜的希望;但提倡“存古”者却是害怕中国学术在与西学竞争中一败涂地,因而必须通过特别努力来“保存”,双方自信力的大小一望而知(又如公然反对汉文的鲁迅有一篇文章说:“中国人失掉自信力了吗?”他的回答是:不!这和废汉文看起来也是相互冲突的,其态度值得某些人回味)。

今人之所以对这一吊诡难以理解,大约和习惯了“表态”与“宣言”一类表述有关,以至任何稍有转折的文字都令他们困惑。据我所知,罗志田老师的作品就被许多人视为晦涩难知:这本深度讨论“国学”历史的著述,恐怕不少自命“国学”爱好者乃至“传人”的都尚未寓目,不能不让我们再次想到书中提出的问题(不过我需要略做一点改变):“如果一个物质上像欧美或日本那样‘富强’[甚至自感到比他们还要富强]、文化上像它们那样‘文明’[甚至比他们还要文明]、但其认同上已没有多少‘中华’成分[连稍复杂的白话汉文都读不懂]的‘国家’出现在东亚大陆上,这个‘国家’还是‘中国’吗?”然而,那些正该直面这一质疑的人们,却可能已经觉得自己“中国”得不得了——于是,这个问题便不能不落入虚无。