30词读懂五年规划丨国民生产总值是什么时候纳入五年规划(计划)的?

【编者按】

党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。这是新时代以来党中央制定的第三个五年规划建议,也是全面建设社会主义现代化国家新征程上的第一个五年规划建议。

制定和实施好“十五五”规划纲要,是接续推进中国式现代化、分阶段有步骤实现既定战略安排的必然要求。

用中长期规划指导经济社会发展,是中国共产党治国理政的重要方式,也是中国特色社会主义的重要优势。一部共和国的经济社会发展史,就是一部接续制定和实施五年规划的历史,也是党对建设社会主义现代化国家在认识上不断深入、战略上不断成熟、实践上不断丰富的历史。在这个意义上,读懂了五年规划(计划),就读懂了党领导人民治国理政,也就读懂了不断推进和拓展的中国式现代化。

继全国两会关键词、新中国成立70周年关键词、“百年共产党人精神谱系”关键词、“小常识与大道理”关键词、中国式现代化关键词等系列专栏后,2025年10月起,联合上海市社会科学界联合会、上海市政治学会开启“30词读懂五年规划”专栏,推出30篇理论普及文章,以14个五年规划(计划)为主线,结合“十五五”规划建议的相关内容,进行系统梳理和解读。

今天的关键词是:国民生产总值(国民总收入)。

【本文摘要】

国民总收入(GNI)和国内生产总值(GDP)都是衡量一个国家经济发展的重要指标。在五年规划(计划)中纳入“国民总收入”(原称国民生产总值)这一总量指标,能更加真实、全面反映国民经济的规模和水平。

发展是解决我国一切问题的基础和关键。在每一个五年规划的经济社会发展指标中,经济发展指标都是放在最前面,也是最引人关注的内容之一。国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)是一个国家或地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果,为人所熟悉。相较之下,国民总收入(Gross National Income,简称GNI)了解其内涵的却不多。

国民总收入,原称国民生产总值,是指一个国家或地区所有常住单位在一定时期内所获得的初次分配收入总额,等于国内生产总值加上来自国外的初次分配收入净额。

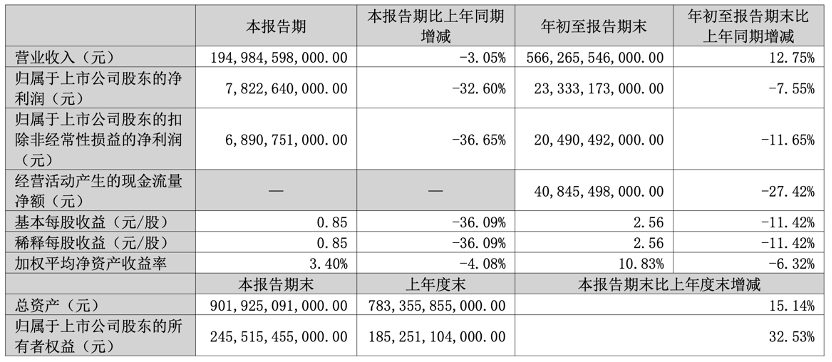

用通俗的话讲,GDP是一个反映生产成果的概念,只要是本国领土内从事生产活动创造的增加值,无论是由内资企业还是外商投资企业创造的,均应计入本国的GDP。而国民总收入(GNI)是一个反映收入总量的概念,即在GDP的基础上,扣除外国在本国的投资和劳务收入,加上本国从国外获得的投资和劳务收入。根据国家统计局《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》,2024年我国国内生产总值(GDP)1349084亿元,比上年增长5.0%;国民总收入(GNI)1339672亿元,比上年增长5.1%。

国民总收入(国民生产总值)一开始并不出现在五年规划(计划)中,那这个重要指标是什么时候第一次纳入的呢?根据《中国共产党历史第三卷(1978-2012)》,“七五”计划首次增加“国民生产总值”这一总量指标以及三次产业的划分与统计,便于更加真实、全面反映国民经济的规模和水平,也便于同多数国家的国民经济指标体系进行对比。

“七五”计划之前,我国的计划和统计工作长期以来是以社会总产值作为衡量国民经济发展的主要综合指标,但社会总产值在计算上不能剔除重复计算的因素。为此,国务院决定从1985年起,建立“国民生产总值”和第三产业的统计制度。“七五”计划在保留其他指标的同时,增加了“国民生产总值”这一指标,有利于完善我国的国民经济核算体系。在1993年以前,这一指标被称为“国民生产总值”。由于它是一个收入总量衡量指标,叫“生产”总值名不副实,所以,联合国1993年国民经济核算国际标准将其改称为GNI,也就是现在统计所使用的“国民总收入”。

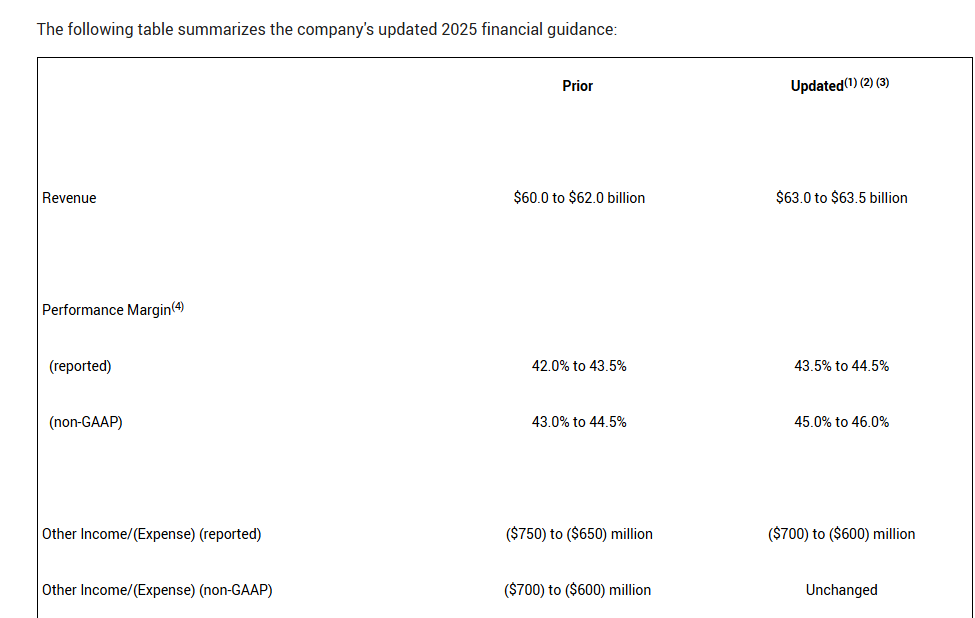

国际社会对GDP和GNI这两个指标都非常重视。在分析各国经济增长时,一般更关注GDP;在分析各国贫富差异程度时,一般更关注GNI或者人均GNI。换言之,GDP衡量的是“做蛋糕”问题,GNI衡量的是“分蛋糕”问题。比如,联合国根据一个国家连续6年的GNI和人均GNI来决定该国的联合国常规会费,世界银行将人均GNI作为划分高收入、中等收入、低收入国家的标准。

(作者系中共上海市委党校科学社会主义教研部副教授)