从《雄狮少年》到《英歌》,大湾区非遗的破圈之路

粤港澳大湾区并非一片均质的平原地带,它不会像面饼一样展开,让一座座城市如蛋液般均匀地铺展于其上,随着经济的热度而被烘烤成型。

相反,这是一个有着纵深,有着厚度,有着独特经纬的地理区块,比那交错的山海更复杂多元的,是其在地文化的根系:近世以来自海路传入的葡萄牙文化、英美文化仍是此地如涛声般时时往复的背景低音,广府、潮汕、客家三大广东民系的传统文化,如粤剧、武术、龙船、醒狮、英歌舞等,更在全球化浪潮的冲击下,得到相对完整的保育。

2019年2月发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》即明确提出,大湾区应“支持弘扬以粤剧、龙舟、武术、醒狮等为代表的岭南文化,彰显独特文化魅力”。

在第二十四届中国上海国际艺术周期间,这些宝贵的非物质文化遗产也自岭南向北,以“粤港澳大湾区文化周”集体亮相上海,通过美术大展、舞台演出、非遗“艺术天空”户外演出、艺术教育、国际演艺大会、国际对话等形式,向上海观众多方位地呈现当下大湾区交叠的文化地层。

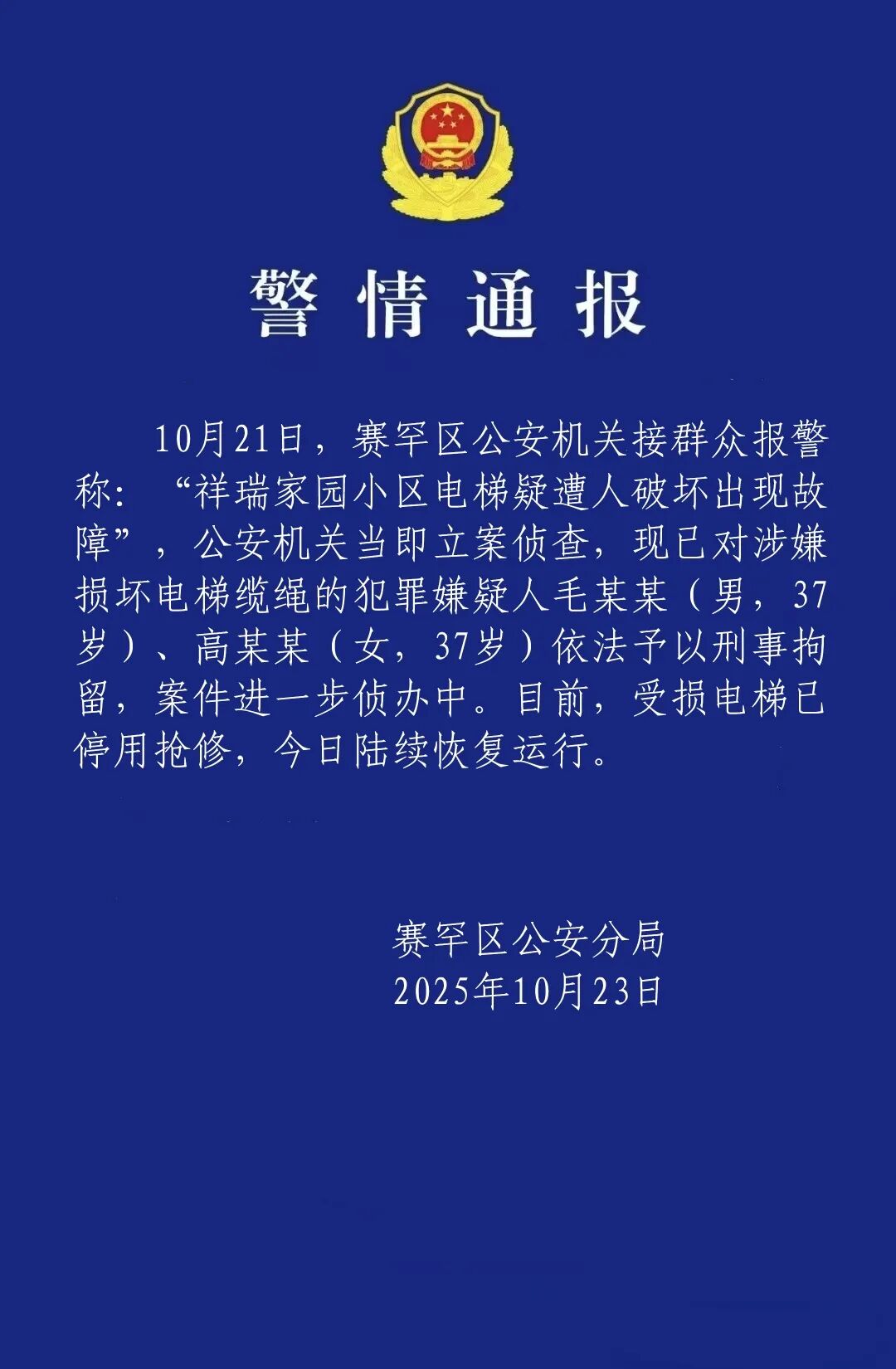

舞剧《英歌》剧照

竖屏时代的文化突围

18日当晚,粤剧《双绣缘》、舞剧《英歌》、当代杂技舞蹈剧场《站台》,三出不同形式、不同向度的戏剧在上海各大剧院开演。其中,舞剧《英歌》更是本年度第三次登陆上海。该剧由广州歌舞剧院创演,其所表现的,正是2023年春节期间被冠以“中华战舞”之名走红互联网的潮汕英歌。

作为大湾区文化周的展演剧目,重登上海文化广场的舞剧《英歌》,以传统英歌为基底,融入现代舞剧元素。一根祖传英歌槌,一封漂洋过海的“侨批”,构成该剧主要的叙事线索。

在福建方言、潮州话和梅县客家话中,“信”的发音为“批”。“侨批”即为潮汕闽南华侨与其家乡的来往书信。1979年,海外汇款业务统一划归中国银行之前,这些书信往往采用信、汇合一的特殊邮寄方式,由民间“水客”或官方侨批局代为送达。可以说,“侨批”如同一座由汗水、泪水与血水织成的桥梁,连接起祖国与他乡。由此,《英歌》回归了文学中恒久不变的返乡母题,但主人公并非仅在亲情意义上寻找一个心灵的归处,更是在文化的根系里,在对周围的重建中,确立自身的身份认同。

舞剧《英歌》剧照

我们可以在此剧中,看到英歌大开大合、极富张力的标志性动作,听到英歌槌敲击后有如蝉蜕般剥落的残响。但即使是文化广场那深邃空旷、有着细腻空间层次的舞台,也不抵英歌真正的舞台:潮汕地区乡村间的阡陌,市镇里如毛细血管般伸展向无限的远方的街道。

传统的英歌舞,一般分为前棚、中棚、后棚三部分,前棚是先锋,舞者双手各持一根英歌槌彼此敲击,有时槌也会在手中,如同有了生命一般游走。中棚则有小戏、杂耍和武术等表演项目,后棚多为武术,以“打布马”为压轴戏。

关于英歌的起源,学者众说纷纭。有人认为,它缘自傩文化,有人则指出,英歌是清初禁武令之下的折中产物,也有人相信,英歌的直接来源是明代中期流行的水浒戏曲。

英歌起源的复杂性,赋予它在当下的互联网时代复兴的魅力。这是一门综合性的艺术,集戏曲、舞蹈和武术的要素于一身,能够将来自不同时代、不同文化的因子,归入同一个叙事的索套之中,即梁山好汉攻打大名府,营救卢俊义的场景。

以英歌为证,我们发现,非物质文化遗产在面对现代生活时,并非注定消化不良。互联网、社交媒体在传播层面的技术平权,与经济发展所带来的文化身份的焦虑重叠,促成英歌在短视频媒介上的翻红。英歌的原初表现形式,即使不加改编,也非常适合通过手机的竖屏传播。队员们扮演的乃是国人耳熟能详的水浒英雄,我们不必看到队伍的全景,只需留神眼前经过的角色,就能享受到观看英歌的乐趣。作为观众,你也在被那不断流淌着向前的响闹声召唤,直到你最终也成为他们的一部分。

当然,相较醒狮、武术之类在20世纪借助香港电影崛起的势头,夯实了自身文化地基的非遗项目,英歌进入大众视野更晚,所以也没有经过大规模、成体系的调整改造。我们能在潮汕地区见到的英歌,大多数仍是活生生的民俗,而非面向游客的表演项目。

英歌舞表演

在这一意义上,舞剧《英歌》可谓一次大胆尝试,将出没于大街小巷的英歌表演,浓缩在沪上的一方舞台中,并加入潮汕话说唱等当代音乐形式。

但这也带来一个相当关键的问题,在传承过程中,我们首先需要做的,是改造这些非遗项目,使之适应更广泛观众群体的需要,还是照顾本地,尊重传统?

我们可以将大湾区的另一座国际大都会香港作为例子,为这一大哉问寻找可能的答案。在那里,我们能看到对文化遗产近乎离经叛道的改造。

最夸张者诸如新光戏院2019年上演的新编粤剧《特朗普》,该剧借用网上的流行梗,为美国总统特朗普虚构出了一个一母同胞的兄弟川普。其剧情到结尾时,竟出现外星人入侵地球的离奇桥段,似乎是向卫斯理式的香港科幻小说中机械降神般的外星人元素致敬。

尽管这部猎奇的剧作吸引了大量年轻观众,甚至特朗普本人都曾看过该剧的一些片段,但《特朗普》更多是证明了粤剧这一戏曲形式的可能性与生命力,既然粤剧这器皿能够盛下如此出格、如此当代的内容,那么,它的确也可以做到与时俱进的自我更新,如同玉石一般褪去形式的外壳,保留其内在精神圆融完满的花纹。

而回溯香港粤剧的历史,许多粤剧名角已然做出表率,如活跃于20世纪前半叶,位列粤剧“四大名丑”之一的廖侠怀,其最为人称道的首本戏,就是一出《甘地会西施》。

守正然后创新

另一项知名的大湾区非遗——醒狮文化,同样也在严守传统与大胆改编之间寻找突破口。

20世纪的舞狮人们近乎完满地解决了这一问题。从黄飞鸿系列电影到《雄狮少年》系列电影,从佛山各武馆的看家本领到如今竞技化的体育运动,醒狮已然从广佛一隅的地域文化,蜕变为承载着国族记忆的全国性文化符号。

考究醒狮在银幕上的流变,我们便可管中窥豹地看到传承这一非物质文化遗产的几种范式。

第一种范式,是将之视为集体记忆的载体,全盘继承,保留其原生状态。早期,醒狮是唤醒在港离散人群故土记忆的符码。在徐克导演广为当代观众所知的6部黄飞鸿电影之前,1949年以来的香港银幕,就已出现过由关德兴担纲主演的77部黄飞鸿电影。在这些电影中,醒狮表演往往是不可或缺的环节。有时它不与情节强关联,只是作为一个桥段,一个卖点,勾起广州籍香港人的集体乡愁,并将之转化为票房。这样的做法,从1940年代末一直绵延到1980年代。

此类黄飞鸿电影,原汁原味地保留了醒狮表演的内在文化与外在形式,最典型者如1981年刘家良执导的古装武打电影《武馆》,作为老黄飞鸿系列的告别之作,该片片头,即有讲者如教学片般翔实地解释了醒狮表演的各种规则与礼仪。

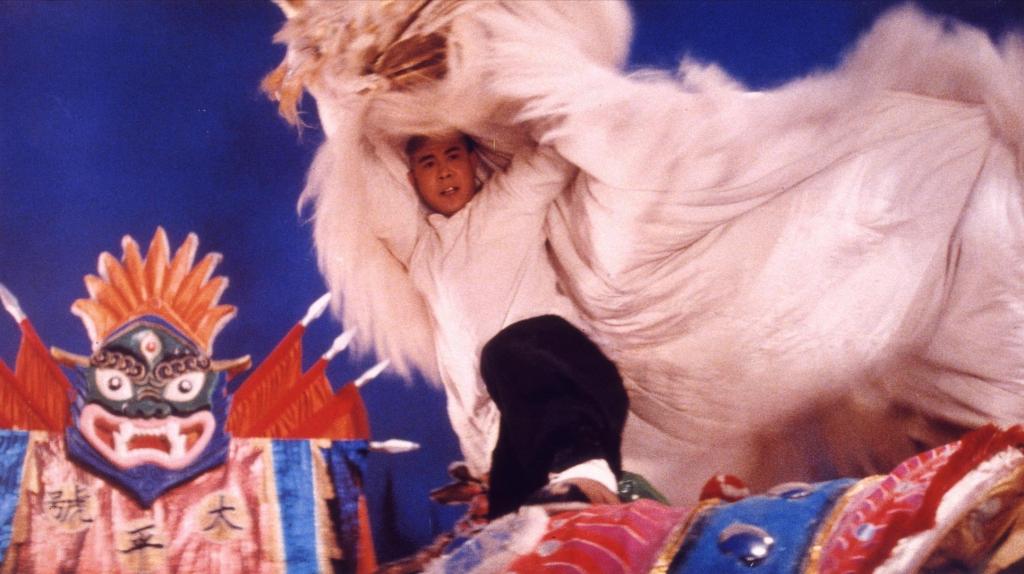

与上述范式针锋相对的,是将醒狮拆解为一种娱乐形式。在徐克1992年执导的电影《黄飞鸿之三:狮王争霸》中,醒狮比赛成为故事的核心冲突之一。与此同时,为了增加戏剧性与观赏性,徐克大刀阔斧地改造了醒狮比赛的表现形式。于是我们便看到,能够喷火的狮头、加装刀片的狮头,各武馆以舞狮会友的旧规则,让位于大逃杀般的你争我夺。

《黄飞鸿之三:狮王争霸》中,导演徐克大刀阔斧地改造了醒狮比赛的表现形式

出人意料的是,尽管徐克的改编并不忠于传统,但其电影的影响力,直接带动了醒狮文化在佛山的复兴。许多以黄飞鸿命名的舞狮队伍开始出现,更有甚者,还有得名自影片中黄飞鸿之妻十三姨的女子舞狮队:十三姨女子狮队。该队是世界上首支参与高桩醒狮竞赛的女子团队。

而考察此一文化在晚清至民国时期广佛一带的传承,我们可以发现,城镇与乡村的醒狮传统有着截然不同的肇因。

专研非物质文化遗产学的学者谢中元,在他的《依武而传:广东醒狮的武术性传统及其城乡传承》一文提到,在城镇中,醒狮文化的传承依托于武馆。而武馆,则是近代以来广佛地区社会失范的产物。为了在愈发混乱的城市中自保,手工行业工人、商贩等基层民众结成了武馆狮会之类的地方自治组织。在乡村,醒狮传承则依托宗族祠堂,人们通过习武、醒狮等方式,组成枝叶相连的村际关系网络。

这正是醒狮文化一度落寞的原因之一。当社会秩序得到重建,当国家的触手逐渐能够把握这些细胞般的基层组织。醒狮已不再是基层民众塑造地方共同体意识的手段,而是一种指向某一更宏大共同体想象的文化记忆,它成了一个不仅存在于大湾区内部,更随着下南洋浪潮辐散到东南亚及世界各地的乡愁符号。

高桩舞狮

在华裔人口占23%的马来西亚,醒狮更是一种大中华认同的直观体现。并且,正是马来西亚的舞狮人,最早尝试将舞狮技术竞技化、标准化,以促进其普及,保障其在本地华人社群中的传承。1983年,该国雪隆龙狮联合会首创舞狮比赛。同年,吉隆坡的舞狮观摩赛上,首次出现木桩舞狮表演,成为后世高桩舞狮的原型之一。

《雄狮少年》系列电影的核心意象,便是高桩舞狮。在这部影片中,我们看到了非遗传承的第三种范式,即在厘清其规则,使之成为一门可被系统化学习的体育运动同时,尽可能地为其拓展新的表演模式。高桩舞狮的发明,就是相当有益的创新。将在二维平面中活动的狮子,搬到一个由高低错落的木桩组成的三维空间,这一改动大大提高了醒狮的观赏性。

如今,我们久已忘却高桩舞狮乃是一晚近的发明,只是沉醉于舞狮者灵动的身法,迷恋于狮子的俏皮、有生气。《雄狮少年》完整地展现了作为体育运动的舞狮,这不再是一部关于正在消失的古老技艺的电影,它关涉的,是一门鲜活地存在于急促的鼓点、观众的呐喊、舞狮者的汗水之中,脱胎自传统醒狮的竞技项目。

《雄狮少年》关涉的是一门鲜活地存在于急促的鼓点、观众的呐喊、舞狮者的汗水之中,脱胎自传统醒狮的竞技项目

非遗出圈背后的时代情绪

从醒狮到英歌,这些大湾区出圈非遗背后的精神旨趣,其实都相当宏大,它们都指向了对一个民族国家共同体的想象。过去,之于海外侨胞,它们意味着声带中无法抹杀、时时颤抖的乡音。中国非物质文化遗产数字博物馆就认为,“醒狮活动广泛流传于海外华人社区,成为海外同胞认祖归宗的文化桥梁,其文化价值和意义十分深远”。

当下,人们更能从醒狮与英歌中体会到某种朴素的民族情感。毕竟,它们都定型、兴盛于困顿压抑的近代前夜,是底层民众被压抑呼声的自然涌流,其动作都浓缩着被清廷禁止传播的武术的精粹。英歌甚至直接就是对一次抵抗的仪式化模仿。

可以说,它们所蕴含的那种尚武刚烈,不屈不挠的精神力,正契合国人对一个上升期大国所应当具备的国民性格的想象。

由此,这些被重新看见的传统,英歌作为一种流行与时尚,舞狮作为一门日益专业化的运动,活在我们的眼睑下,耳蜗上。

在汕头市贵屿镇玉窖村的家中,父亲庄镕强(右)指导庄恩琪(中)和妹妹庄雅琪练习“敲锣打鼓”。新华社记者 邓华 摄

这便是非物质文化传承中最重要的一环,即观众的再度出现。因为唯有新世代的观众源源不断地加入这传承的队列,那些动作,那些节奏,才不至于变成回声、标本或者遥远的风景,而是能够透过一代代人的肌肉记忆,一直不断地传递下去。

相关文章

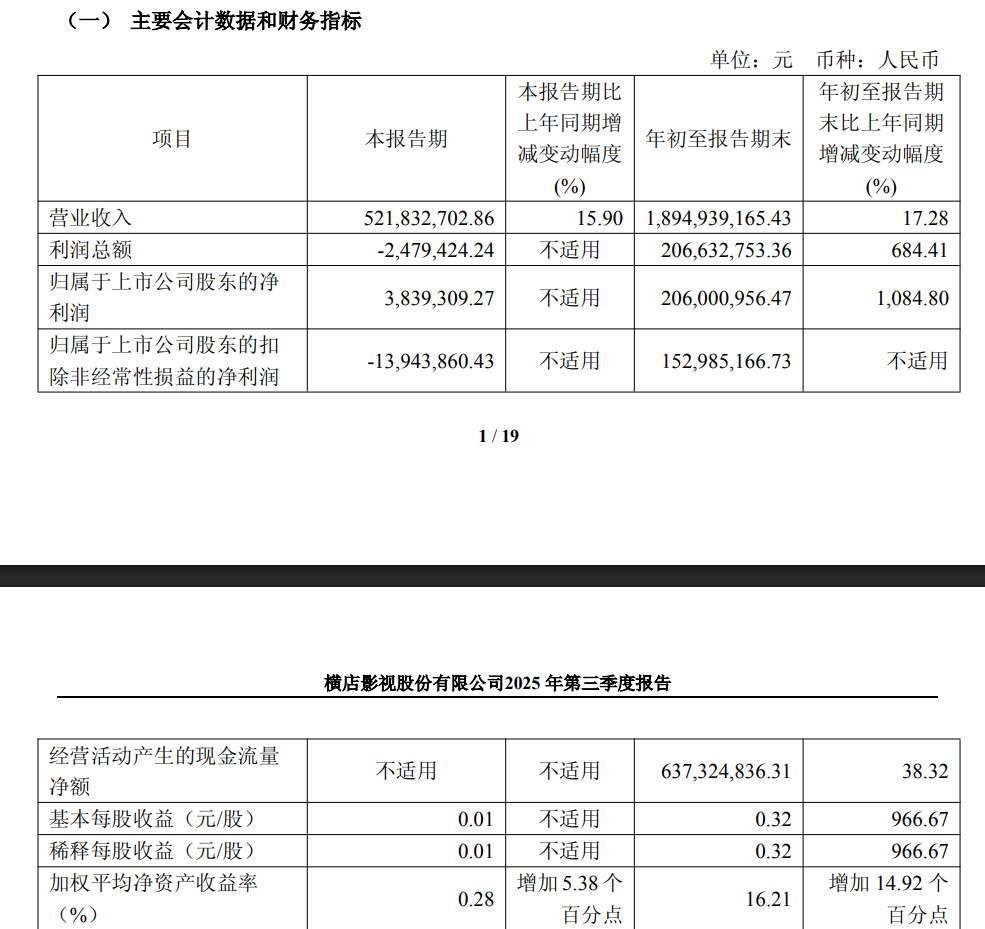

横店影视前三季度净利增超10倍:单季扣非净利仍亏损,拟分红近9000万元

跨越百年的文化姻缘,岭南文化绽放上海

从宣布到取消,特朗普与普京会晤为何被“急踩刹车”?

覆巢之下:明末士人金声的努力与挣扎

荣新江:敦煌学不能总是在“象牙塔”中

身为天下笑——“逃跑总督”瑞澂的逃亡岁月

美国财政部宣布将对俄罗斯两家大型石油公司实施制裁

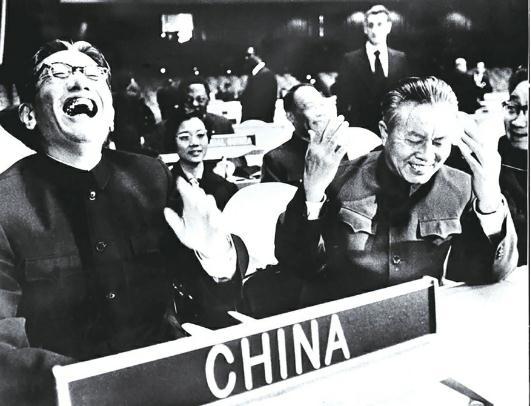

联合国视线|何建华:新中国恢复联合国合法席位的历史对今日应对巨大风险的启示

努力三年的本科生,撞上政策变化的保研季

一小区有23部电梯钢绳被破坏,呼市赛罕区警方通报两人被刑拘

欧盟成员国批准对俄罗斯实施第19轮制裁

特朗普称取消与普京在布达佩斯的会面

匈牙利外长:俄美元首布达佩斯峰会筹备工作仍在进行

美媒称美国允许乌对俄使用远程导弹,特朗普:假新闻!

美国放宽对乌克兰使用西方远程导弹的限制

委内瑞拉一小型飞机起飞时坠毁,2人遇难

卢浮宫馆长出席听证会,承认未及时察觉窃贼行踪

蒙古国宪法法院裁定议会解除总理职务决定违宪

张雪峰多个平台账号可正常关注,现身直播间称:“这一个月思考了很多事情,也经历了很多事情”

日赚近1.8亿,“宁王”订单激增下扩产:受制于产能今年市占率下滑

- 数读“十四五”|长三角41城科技预算,谁执行力最强

- 一群自称“ED妹”的女孩,深陷饥饿带来的快感之中

- 著名演员童正维逝世,系《编辑部的故事》牛大姐扮演者

- 民生访谈|事关体重管理、心理健康服务……上海有这些举措

- 中华人民共和国和马来西亚关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明

- 用户办“云手机”业务未满月就被终止,广西联通称系商业测试发现技术问题后下架

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯