现场|西岸美术馆与蓬皮杜启动新五年合作,新展今开幕

与中国艺术不同,西方艺术很晚才将风景确立为一个独立的绘画类型。随着印象派的兴起,作为独立主题的风景画在19世纪达到鼎盛;20世纪以来,一场场先锋艺术运动推动风景画语言的变革。

4月28日,上海西岸美术馆与法国蓬皮杜中心新一轮五年展陈合作项目以“重塑景观”启幕,展览携近70件蓬皮杜中心馆藏,探讨了自1905年至今的自然与城市环境的多元表现方式。透过不同视角的切入,这些风景作品揭示着现当代风景题材的独特之处。此次展览揭开上海西岸美术馆与法国蓬皮杜中心步入新一轮五年展陈合作的序幕,新⼀轮常设展三部曲“风景”“现实”“书写”将继续以不同维度、超大规模、超长展期,潜入现当代艺术的腹地,在全球语境中激发文化共鸣。

蓬皮杜中心主席罗朗·乐朋今天在西岸美术馆春季展览开幕仪式上说:“蓬皮杜会尽可能为西岸美术馆提供各类展品,也将持续共同商讨每次常设展的内容。对于展览主题,蓬皮杜会提供方向,西岸美术馆的学术团队也会进行选择。所以合作是双向的。”对于新一轮合作,罗朗·乐朋用了“deuxième fois”一词。表达了与西岸美术馆持续合作的期待。

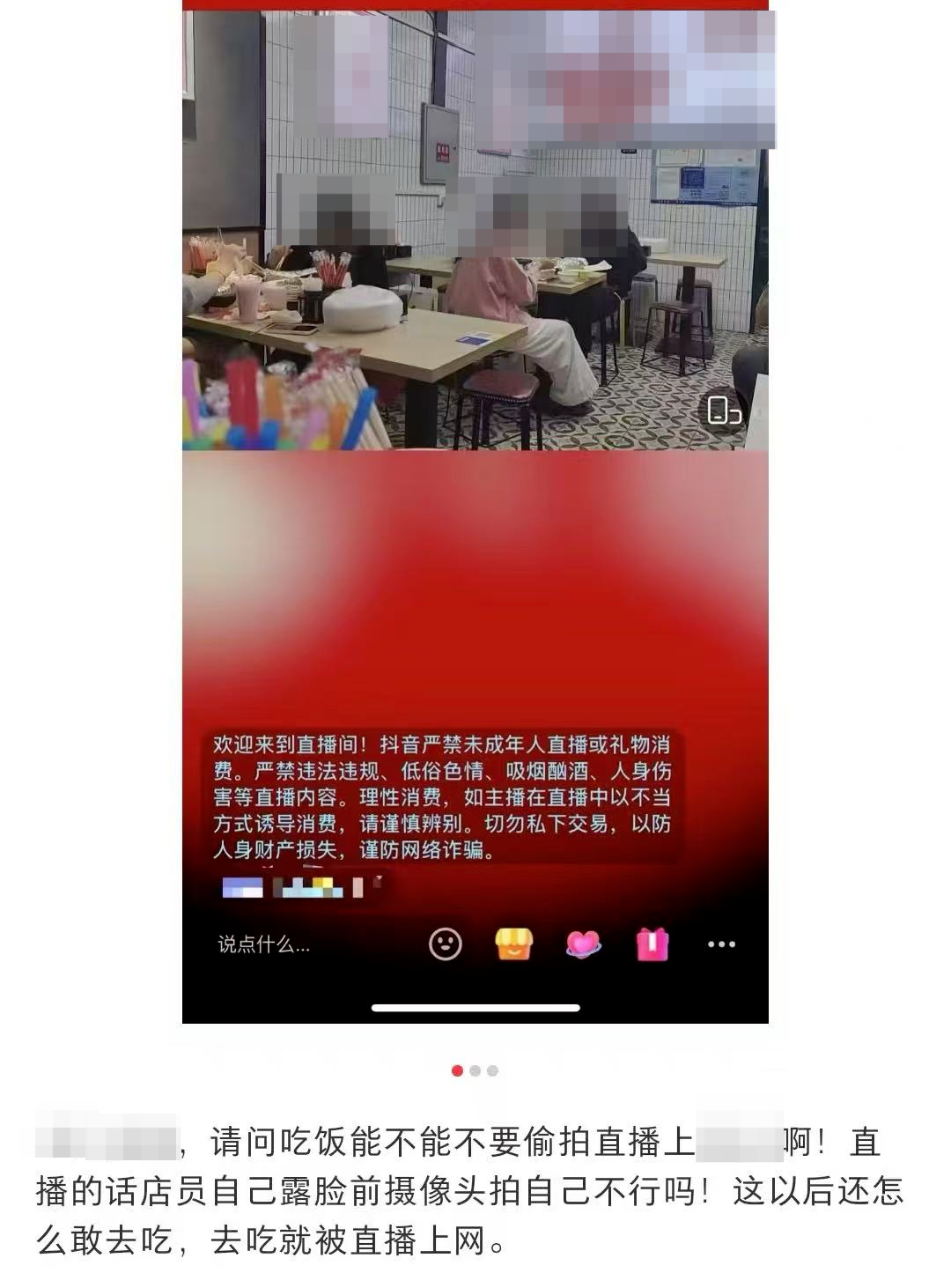

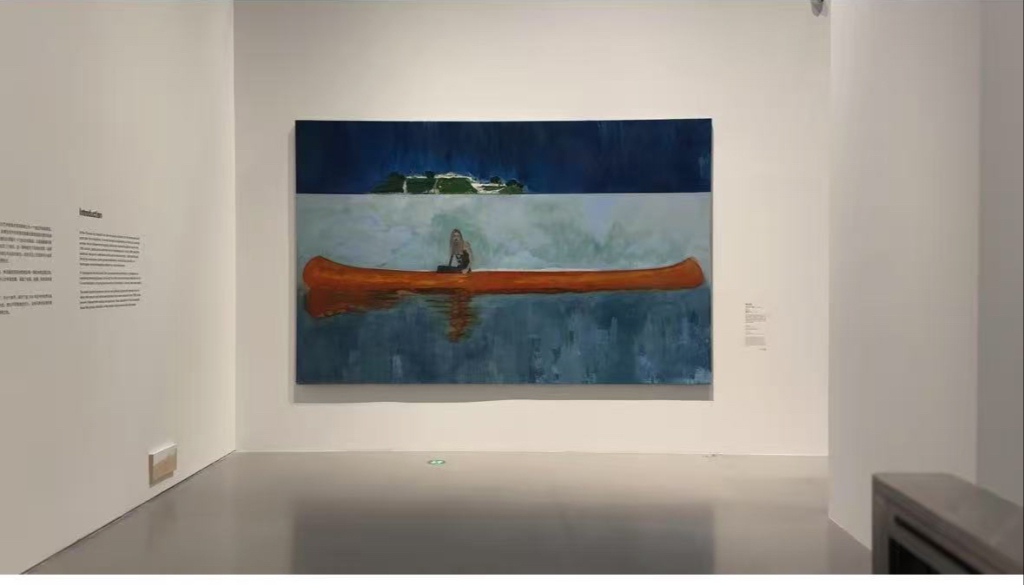

展览入口,彼得·多伊格作品《100年以前(卡雷拉)》

以彼得·多伊格的《100年以前(卡雷拉)》(2001)作引,观众的第一眼便被带入一个隐喻的世界——一名男子独自乘坐着独木舟在水面漂流。他背对着风景,直视观众,仿佛在无声地发问。而走过两个展厅,在展览尾声,在谢素梅的影像《回声》中,一位女子背对观众,面朝山峦,拉响了低沉的大提琴声。似乎这一次,换成了人类向自然发问,并等待它的回应。

从最初的一幅画到最后的一段影像,“重塑景观”以七大章节邀请观众走过立体主义、超现实主义、野兽派、抽象主义等一众重要艺术流派,在深入现当代艺术史上的耀眼经典与先锋之作的同时,连接人与自然的关系、城市化进程等全球热点议题,开启一场多维度的风景之旅……

展览现场,“超现实视界”展区

此次展览由蓬皮杜中心策展人、法国国家现代艺术博物馆现代艺术馆藏部主任和首席策展人克里斯蒂安·布莱昂(Christian Briend)策展,他也是此前西岸美术馆拉乌尔·杜菲回顾展——“快乐的旋律”的策展人。

对于“重塑景观”的概念,布莱昂认为,过去几个世纪以来西方艺术界始终将风景画视为次要流派,直到浪漫主义时期,风景画才开始成为独立画种。自印象派以后,20世纪和21世纪的风景描绘都经历了深刻的变革。“将主题定为‘重塑景观’的原因,其核心理念在于:虽然继承了风景画传统(即便这个传统本身历史并不悠久),但20世纪以来艺术家们通过各种手法对‘风景’进行了再创作。”

阿尔贝托·马涅利,《男子与推车》,1914年,布面油画,170×130厘米 1997年代税捐赠巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

艺术流派演变中的风景重塑

在这场景观变革中,最先被重新定义的,是对“空间”的感知。在“建构空间”展区,西方风景的传统表现法则被彻底摈弃,透视法不再有用武之地,取而代之的,是体块作扁平化处理,图案也被拆解为多棱面化平面。罗伯特·德劳内将立体主义的几何化手法与渐变的色彩分割相结合。与之相反,阿尔贝托·马涅利将鲜艳的色块在空间中展开,利奥波德·苏瓦齐则运用了类似舞台布景的空间切割手法。

利奥波德·苏瓦齐,《滨海自由城》,1915年,布面油画,146×115 厘米,1937年由国家购藏,1937年确认归属于法国国家现代艺术博物馆巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

在展览动线的第一个转角,法国艺术家文森·拉穆赫的装置作品《(展开中的)走廊》以白色荧光灯管搭建出观景的窗口,但通过透视的变化达成景观的重塑。与之对望的是拉兹洛·莫霍利-纳吉的《有房屋的风景画》。画中,对建筑几何化的处理,令人联想到毕加索1909年在西班牙创作的风景画中对房屋轮廓的分解手法,而画中线条与《(展开中的)走廊》构成某种呼应与重复。

展览现场,左为文森·拉穆赫的装置作品《(展开中的)走廊》(2006)

展览现场,拉兹洛·莫霍利-纳吉的作品《有房屋的风景画》(1919年)

“重复”也是“超现实视界”展区的策展手法之一。在此,重复的树木或石头元素,以及打破常规的比例关系让人恍然置身梦境。其中最为醒目的是约尔格·伊门多夫的作品《世界森林》——一个巨大的镜子占据了森林的大部分,镜中映出灰色调的画室场景,森林的枝桠如梦境般交错蔓延,镜子在林间反射出一条被光照亮的小径,弥漫着寓言式的诘问气息。

展览现场,约尔格·伊门多夫的作品《世界森林》(1997-1999)

两种视角织成“万花筒”

立体主义、超现实主义,包括在稍后出场的抽象主义,如果说展览的艺术史视角回答了“如何重新定义风景”,那么以“目眩”为代表的观看视角,则呈现了自1906年至今的一百多年里,人们“如何看风景”。

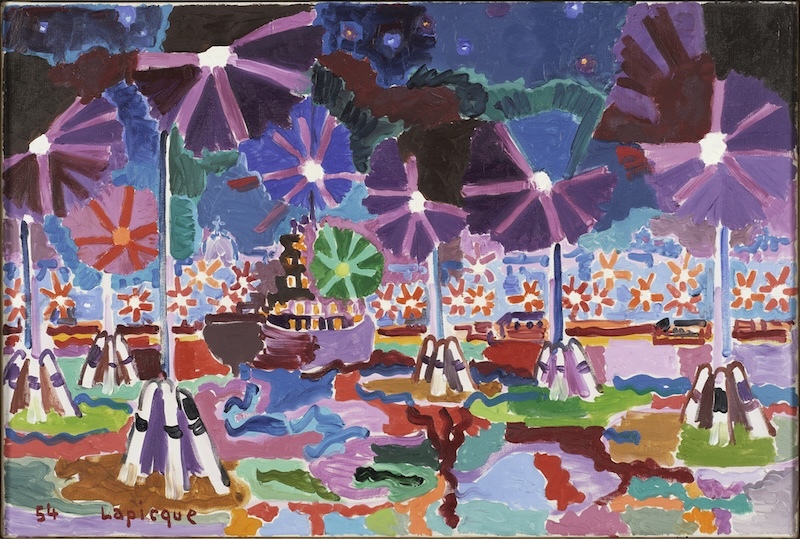

夏尔·拉皮克,《丽多岛上的黄昏》,1954年,布面油画,54×81厘米,1978年由艺术家赠予巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

当被问及艺术流派的视角与观看的视角如何在展览中相融,布莱昂运用了“万花筒”的比喻。在“万花筒”式的观看中,“目眩”无疑是最具冲击力的一个章节。展区空间被野兽派式明亮、饱和的色彩充盈,黄橙色调成为主导基调,在空间中铺展出一片被阳光晒透、闪耀而流动的风景。

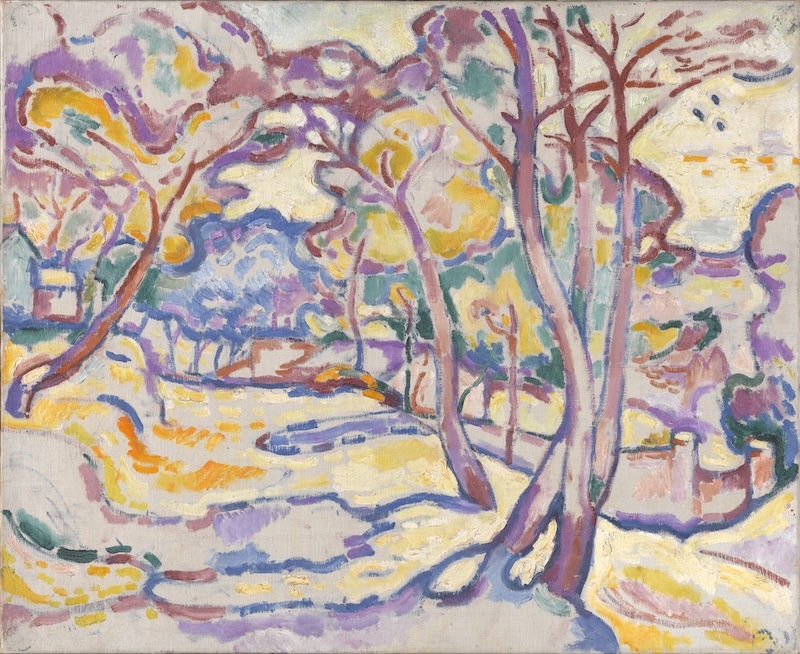

乔治·布拉克,《埃斯塔克的风景》,1906年—1907年,布面油画,50×61 厘米,1986年获赠巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

乔治·布拉克创作于野兽派鼎盛时期的画作《埃斯塔克的风景》成为这一章节的领起。这幅风景画描绘了马赛附近埃斯塔克高处一条俯瞰大海的小径。画面中各种元素交织在彩色阿拉伯式纹样般的网络中,运笔仿佛一气呵成。在蜿蜒的蓝色阴影衬托下,紫色的树干自由舞动着——色彩在这里不仅是表达的媒介,更似乎成为了风景本身。

展览现场,“目眩”章节

这件作品之外,一幅幅色彩浓烈的大尺幅绘画包裹着展厅内部,使光线显得更加炽热:奥托·绍尔的《菜园-花园(种植美食的园子)》取材于法国佩尔什地区的田园景观,画面中菜园的乱中有序被明亮的黄色点燃,春天的能量喷薄而出;雅克·莫诺利的《纽约10号》在单调的黄色中叠加了中央公园的冬日景象与一张神秘女性面孔,拉长的矩形构图仿佛电影院的全景银幕,隐藏着由词语碎片构成的隐秘叙事;琼·米切尔的《小花园》以自由奔放的钴蓝色与柠檬黄色涂抹出抽象的花园图景,充满生命力的笔触和色块交织,传达出自然景象带来的情绪与能量……这些以阳光为灵感、在色彩中绽放的风景,成为观众穿越展厅时的一次次凝视与沉浸,引导观众在感官的震荡中重新审视自然与绘画的关系。

琼·米切尔,《小花园》,1980年,布面油画,280×720厘米,1995年,获赠巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

随着科技发展和时代变化,人类得以愈发靠近天空与太阳,俯视视角也在绘画中体现,在“俯瞰之景”章节中再次呈现艺术史视角与观看视角交融。

安德烈·德兰,《两艘驳船》,1906年,布面油画,80×97.5厘米,1972年购藏巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

安德烈·德兰站在泰晤士河的一座桥上完成了《两艘驳船》,以鸟瞰的方式模仿摄影师取景,刻意让一艘驳船只露出局部,暗示着画面之外尚有延伸的空间。随着乘飞机旅行的普及,人们得以从高空俯瞰广阔的地域。这种地形学式视角在20世纪50年代和60年代的绘画中成为一种新的美学模式。让·梅萨吉尔和莫里斯·埃斯泰弗的抽象画作让人联想到乡村空间,原本具象的图案在俯瞰视角中呈现为几何化的元素。热拉尔·弗罗芒热则在一幅巴黎街景画作中直接参考了如今城市导航应用程序向用户所提供的交互式地图。

让·杜布菲,《幸福的乡间》,1944年8月,布面油画,130.5×89厘米,1981年购藏巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

风景在当下

在更当代的创作中,风景已然跨越画框,拓展到新的媒介、大地艺术先驱克里斯托的包裹作品也来到美术馆中,其装置作品《包裹和包起来的地面》中,用一块棉质帆布遮住一个几何物体,并覆盖住地板的一大片区域。布料因褶皱与起伏而呈现出动态延展,宛如铺展开来的“海洋”。

展览现场,克里斯托的作品《包裹和包起来的地面》(1968-1969)

在其对面,则是薇罗尼克·汝马尔带来的绿色“山林”(互动装置《绿色全景图》),这件作品在视觉之外,它更为观众加入了听觉与触觉的体验:艺术家使用绿色热敏涂料在墙面铺展出一道横贯的宽色带,观众可触碰涂料层留下手印。与此同时,纵向贯穿空间的弹簧错落排列,让人联想到森林中的树木。拉动弹簧,弹簧虚拟出的鸟鸣声便盈满了整座“山林”。“新媒介让维度上发生更丰富的变化,让观众得以真正‘走入’艺术作品构建的景观世界。”布莱昂评论道。

展览现场,克里斯托的作品《包裹和包起来的地面》与薇罗尼克·汝马尔的互动装置《绿色全景图》对面陈列。

展览尾声弗朗索瓦·莫雷莱与川俣正合作的灯光装置《码头与海洋》同样能为观众带来三维的艺术体验。当地面的材质悄然更替,观众们便可以沿着木质步道登上“码头”。举目环视,38根蓝色霓虹管通过柔和的闪烁模拟出粼粼的波光。其实,这份忽明忽暗的诗意还凝聚着另一位艺术家的匠心——不仅是两位艺术家的合奏,该作品还是对皮特·蒙德里安同名系列(1914年)的致敬。

展览现场,弗朗索瓦·莫雷莱与川俣正合作的灯光装置《码头与海洋》

行至展览的出口,展厅内再无其他光源,在谢素梅的影像《回声》中,一位身着红裙的女性背对着观众,面对着绿野、群山。隽永的大提琴声中,眼前的景象恍若与展厅入口处的《100年以前(卡雷拉)》渐渐形成底片式的交叠。性别的转换、观看方向的逆转、从沉默凝视到音乐对话的演变……完美的视觉对位与观念延伸,为整个展览画上了悠远低回的句点。

谢素梅,《回声》,2003年,视频投影仪、扬声器、Digital Betacam磁带转数字文件、PAL制式、4:3画幅、彩色、立体声、有声4分53秒,2004年由法国国家现代艺术博物馆之友协会赠予,2004年当代艺术项目巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

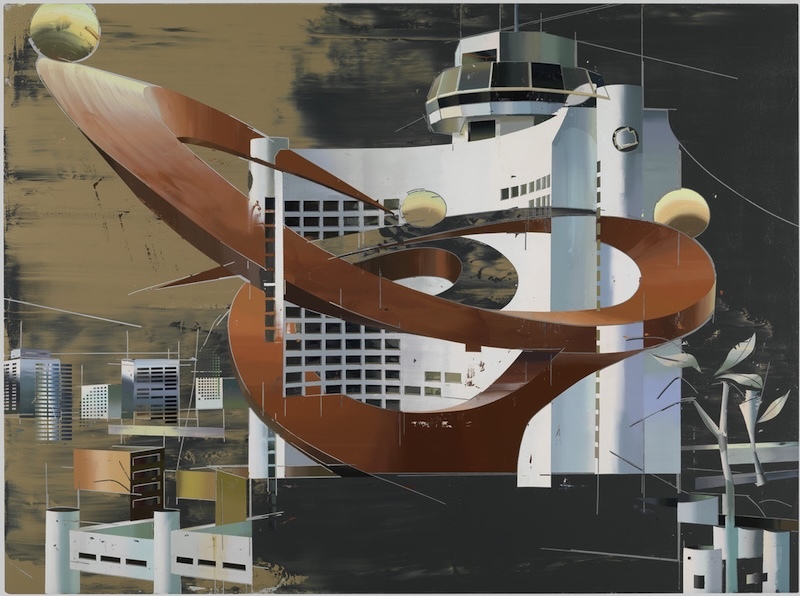

展览中,中国艺术家的作品也值得关注,除了赵无极、庄喆等大家的作品外,蓬皮杜新入藏的中国年轻艺术家仇晓飞、崔洁的作品也在此次展览中亮相,他们的作品在构成中西对话的同时,也引发着个体与城市空间的互动与反思。

崔洁,《北京国际饭店》,2017年,布面油画,150×200×5厘米,2018年由蓬皮杜中心之友协会国际委员会大中华区赠予巴黎,蓬皮杜中心法国国家现代艺术博物馆—工业设计中心

注:展览将持续至2026年10月18日。