行政执法人员行为准则发布:明确行为红线,强化程序法治

司法部系统重申行政执法人员负面禁令。

11月3日,司法部发布《行政执法人员行为准则》,旨在厘清行政执法人员权力边界和行为边界,重申行政执法人员禁止性行为和纪律要求,规范行政执法行为。

注意到,这一准则共10条,聚焦目前企业和群众反映强烈的行政执法突出问题,尤其是规范涉企行政执法专项行动明确的四类重点问题,从正面引导和负面禁令两个方面逐条作了规定:一是严格遵循职权法定。二是严格做到积极履行法定职责。三是严格按照法律规定和客观事实执法。四是严格做到公正执法。五是严格遵守法定程序。六是严格推进文明执法。七是严格做到执法与服务相结合。八是严格遵守纪律规定。九是严格遵守行政执法案卷归档保存规定。十是严格遵守保密规定。

司法部有关负责人介绍,《行为准则》将以往散见于法律法规、有关制度文件的规定进行归纳、整理和提炼,凝聚成通俗易懂的十条内容,可以说是现行规定的“简化版”。一方面,突出正面引导。督促行政执法人员树立正确的执法理念,提升规范执法意识。另一方面,强调负面禁令。对一些既往规定中的禁止性内容进行了系统重申,明确行政执法人员行为红线,便于行政执法人员全面掌握和严格遵守。

比如,在规范行政执法主体、人员、行为和程序等方面,前述准则作出如下具体规定:一是要求严格遵循职权法定。严禁无权执法、越权执法、无证执法、借证执法。严禁第三方服务机构、辅助人员、网格员、临时工等执法。二是要求严格做到积极履行法定职责。该严则严,当宽则宽,确保执法到位。严禁不作为、慢作为。严禁该查不查、有案不立、压案不办、超期办案、拖延执行。三是要求严格按照法律规定和客观事实执法。严禁乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封。严禁违规异地执法和趋利性执法。四是要求严格遵守法定程序。全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,依法保障当事人和利害关系人的合法权益。

“规范执法是贯穿行政执法全过程的‘尺度’与‘路径’,为行政执法提供了制度保障与操作遵循。行政执法规范化要求建立和完善明确、具体、可操作的标准和程序。”北京师范大学法学院教授张红解读指出,前述准则提出了具体的要求:一是严格遵守法定程序。《行为准则》对行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等进行了全面落实,有利于依法保障当事人和利害关系人的合法权益。二是加强当事人合法权利的保障。行政执法人员应当依法保障当事人的知情权、参与权、陈述权、申辩权、听证权、申请回避权等程序性权利,还应当保障当事人获得救济和依法获得国家赔偿等权利。三是规范执法还要求遵守行政执法案卷归档保存规定。为执法活动建立完整、准确的案卷,确保执法全过程的可追溯、可复盘、可监督。

“《准则》通过构建清单化的行为规范,不仅为行政执法人员框定了行为边界,更是对执法权力运行的事前引导与风险预警。”中国政法大学国家监察与反腐败研究中心主任,法治政府研究院副院长、教授曹鎏表示,《准则》围绕“严格遵守法定程序”“严格遵守行政执法案卷归档保存规定”和“严格遵守保密规定”,构建起一套规范化、可追溯的执法体系。

比如,“严格遵守法定程序”为执法权力设定了不可偏离的轨道,全面落实“三项制度”,确保行政相对人的各项程序性权利得到充分保障。而“严格遵守行政执法案卷归档保存规定”则确保了执法行为全程留痕、可追溯,案卷的真实与完整是落实执法责任、实现有效监督的基础。“严格遵守保密规定”要求执法人员保护国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息,这是维护社会信任与和谐有序的必然要求。通过强化程序法治与规范化建设,使执法行为在阳光下运行,行政执法的公信力自然得以显著提升。

相关文章

“洗衣不是服务业”:跨大西洋工业化中的家庭劳动与性别政治

吕厚量|如何用区域整体史重写地中海文明

西安7家医美机构问题调查:“黄金微针”“超声炮”治疗仪存在违规使用情况

洪业|试为中国古籍编引得

第八届进博会新闻中心向中外媒体开放,设AI服务专区

“无忧之夜2025”三亚圆满收官,引领红人经济新生态

全球前瞻|美最高法院将听取特朗普政府关税合法性辩论,巴基斯坦和阿富汗继续会谈

102岁“人民海军居里夫人式女杰”萨本茂逝世,来自海事界著名“萨氏家族”

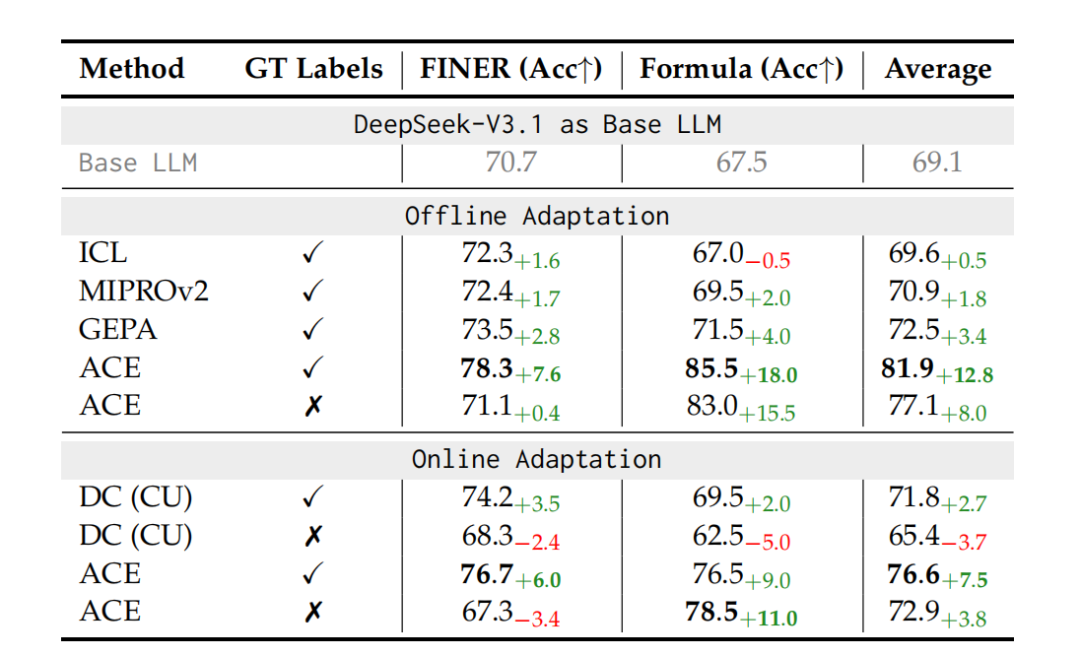

斯坦福最新研究:AI 的上下文比参数重要,无需重训、不再微调

如何定义生命:一场人类与AI的思想实验

一克黄金卖2000+?年轻人正在为“痛金”交智商税

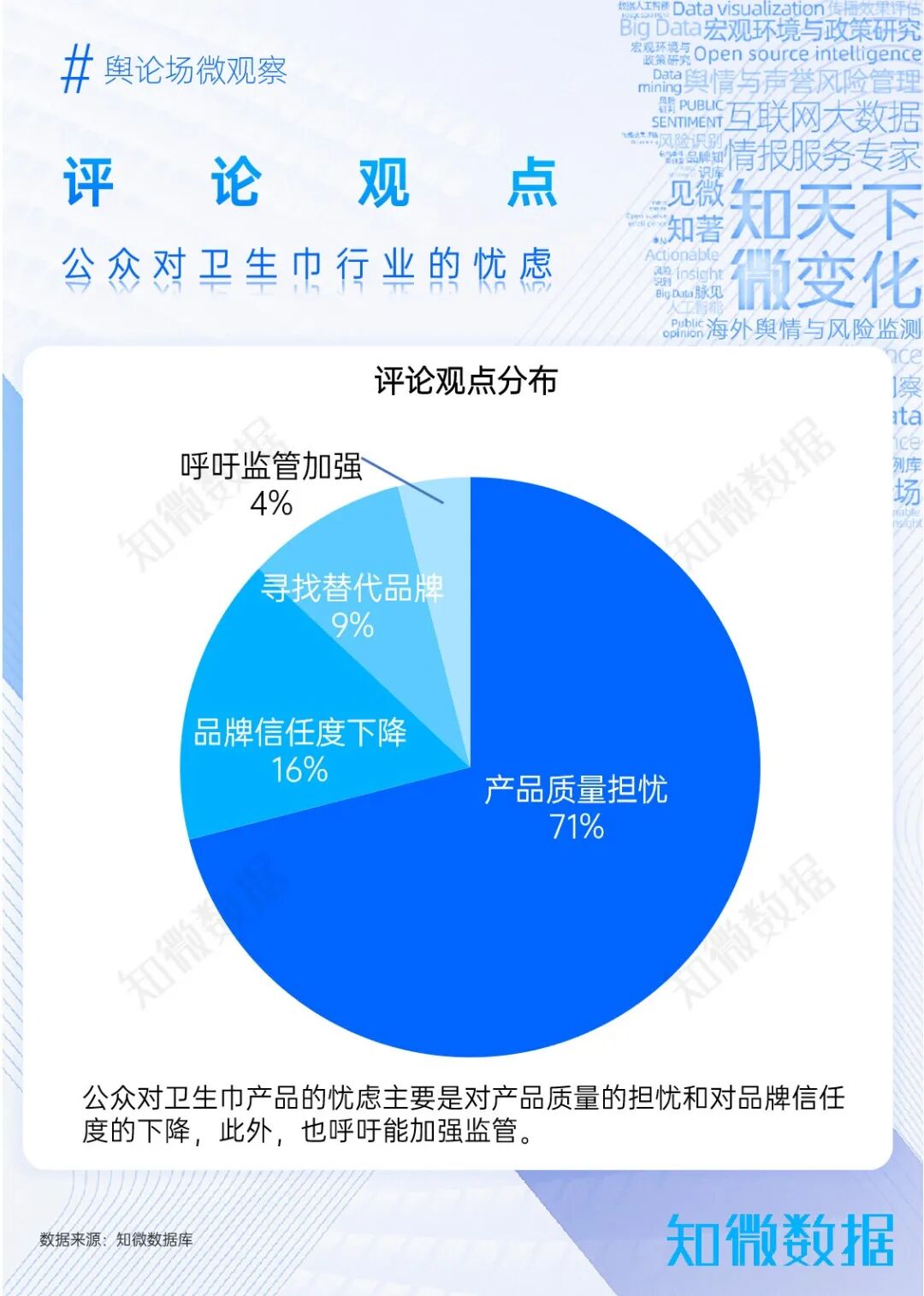

苏菲“有虫”事件洞察:正值双十一,曝出产品质量问题致命吗?

男子投诉快递虚构寄达信息致老人跑空趟,重庆邮管局回应

注意力不集中,可能是大脑在“做扫除”

把博物馆库房变成展厅?英国V&A东馆的开放式实验

“90后”周忠泽出任浙江温州洞头区副区长

环球展讯|埃及文物的热度与印象派的破冰

卡塔尔博物馆群举办两场特展致敬贝聿铭

看见人文之城|徐剑:把更多文化产品卖出去

- 买下9辆豪车6辆面包车制造16起事故,一团伙骗保超300万元被抓

- 4个“首”,江西这场大会将引爆“诗和远方”

- 业绩激活新消费,押中爆款哪吒IP的泛娱乐龙头卡游再冲港股IPO

- 睿远基金傅鹏博、赵枫股票仓位再提升,寒武纪、分众传媒分别首进持仓前十

- 东南亚三国行第四日|中柬“老朋友”密集会见,携手构建新时代全天候中柬命运共同体

- 老年人越“懒”越健康,特别是这5种“懒”

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯