康子兴评《文明的追求》|野人脚印:鲁滨逊的恐惧与文明焦虑

《文明的追求:现代英国的礼仪与文化探源》,[英]基思·托马斯著,社会科学文献出版社|思想会,2025年1月出版,496页,98.00元

一

在笛福那部脍炙人口的海洋小说中,主人公鲁滨逊落难荒岛后,他不时提起自己的恐惧。刚刚逃难登岛时,因为缺乏衣服、食物、淡水和武器,他像疯子一样惊惧。夜幕降临,他害怕被野兽吃掉,甚至不敢在地上过夜。当他在岛上遭遇地震,感染疟疾,进入可怕梦境时,他的灵魂恐惧万分。在荒岛生活的第十五年,他在海滩看到一个野人的脚印,他于是魂不守舍,害怕至极。

这三次恐惧都有特别的意义。它们就像界标,将鲁滨逊的海岛生活划成三个阶段。它们也是每个阶段的起点,是鲁滨逊努力克服、摆脱的对象。第一次恐惧是生存的恐惧。鲁滨逊经历海难,被抛上荒岛,他就陷入了生存的困境与危机。生存是他要解决的首要问题。于是,他想尽办法,从沉船上抢救出食物、衣服、武器和工具,并在岛上建筑工事,防范莫名的危险。鲁滨逊建好了居所,这是一座生活的堡垒,足以让他维持生计,保障安全。第二次恐惧是灵魂的恐惧,也是道德觉醒时刻的恐惧。“当我的精神由于重病的负担而开始消沉,体力由于高烧的强烈而开始耗尽,那沉睡已久的良心开始苏醒,我开始悔恨我过去的生活。”([英]丹尼尔·笛福:《鲁滨逊漂流记》,周伟驰译,华东师范大学出版社,2018年,98页)鲁滨逊受到恶梦的启示,开始阅读《圣经》,敬拜上帝,反思过往的人生。这时,“我感到恐惧,我的罪太可怕了,我的灵魂对上帝别无他求,只求能把我从罪的重担下解救出来,这些重担压得我不得安宁”(同前,105页)。在一个摒除了社会关系、虚荣竞争的世界里,鲁滨逊借助双手和身体与自然相往来。鲁滨逊一边阅读《圣经》,一边反求诸己,反思曾经犯下的罪过,体认良知的觉醒,在精神上与上帝相往来。在与自然和上帝的交往中,他终于改造了自我,学会了孤独的生活,获得精神的自足与安宁。于是,在鲁滨逊的眼里,曾经的囚牢变成了救赎之地,曾经的囚徒也成为了这片土地的国王与主人。他感受到了神的恩宠,内心不再孤独。他甚至认为,“我在这被抛弃的孤苦处境中,是可能比我在人世间其他地方更为幸福的”(同前,123页)。

《鲁滨逊漂流记》周伟驰译本

第三次恐惧则是文明的焦虑。鲁滨逊在荒岛上劳作不休,汲汲以求地重建文明。他造桌子、种庄稼、养牲畜、做陶器、烤面包……他总是有条不紊地安排自己的生活。他不仅要维持生存,还要维持一个文明人的体面。“一个赤脚的脚印”暗示了,野蛮人即将登场。不久之后,他就看到了野人生番举行“人肉盛筵”的痕迹,也透过望远镜看到野人大啖人肉的场景。鲁滨逊意识到,在野蛮的生活方式面前,孤独的文明生活是脆弱的。他开始渴望同伴,期待重返文明社会。为了抵抗、防范野蛮的袭扰,文明需要社会的堡垒。没有堡垒的文明就没有力量。在与野人正面交锋之后,鲁滨逊先后救下星期五、星期五的父亲和一个西班牙人。他开始缔结社会关系,建立起一支军队,打造了自己的王国。他仿佛是荒岛上的立法者,从无到有,创造了一个微缩版的帝国:

我的岛上现在有了人丁,我觉得自己的部下不少了。每当想到这我就喜不自禁,看上去多像一个国王。首先,整片土地都是我的财产,因此我有无可争议的主权。其次,我的臣民都极为顺服——我绝对是主人和立法者——他们都欠了我救命之恩,如果有必要,都准备为我献出生命。还有一点值得一提,我虽然只有三个臣民,却分属三个不同的宗教——我的仆人星期五是一个新教徒,他的父亲是一个异教徒和食人族,西班牙人是一个天主教徒。然而在我的领土上允许信仰自由。当然这只是顺便一提罢了。(同前,264-265页)

这无疑是一个文明的帝国。鲁滨逊虽然允许他的王国信仰自由,并不强迫星期五的父亲和西班牙人改宗;但是,所有臣民都必须接受文明的生活方式。他费心改造星期五,教他如何炖煮和烤制羊肉,悉心传授耕种、烘焙等文明技艺。星期五彻底戒掉了吃人的习惯,并表达了对文明的认可,以及文明相对于野蛮的优势。鲁滨逊曾与星期五谈及乡愁,并且问他:倘若重返故土,他是否会复归野蛮。星期五的回答很坚定,他不仅不会重新变野,还要做文明的使者,向族人传授文明的生活方式。“星期五告诉他们做好人,告诉他们祷告上帝,告诉他们吃谷物面包,牛羊肉,喝牛羊奶,不再吃人。”(同前,246页)文明优于野蛮,这是无可争议的普遍真理。文明的优势足以超越宗教与种族的分歧。所以,老野人无需像星期五一样经历改造过程,比较文野间的优劣,而是直接接受文明洗礼。救下星期五的父亲和西班牙人后,鲁滨逊招待他们的第一顿饭吃得非常讲究,仪式感十足。

鲁滨逊先是命令星期五“从羊圈里挑了一只不大不小的一岁的山羊宰了,把后半截砍下来,剁成小块,让星期五去煮炖,汤里加上些大麦和大米,做成了十分美味的羊肉羊汤”。然后,鲁滨逊为他们“摆了一张桌子”,坐下来,有说有笑,和他们一起吃了晚餐(同前,265页)。这无疑是荒野中的文明盛宴。文明的富足、雅致、慷慨在这一刻得到充分绽放。它超越种族、语言和信仰的差异,向新来者展现美好的生活图景,将这些素昧平生的人凝为一体。在此之后,他们达成共识,一起开垦土地、耕种庄稼,一边迎接受困于野蛮部落的西班牙船员,进一步壮大这个文明的共同体。

确实,借助鲁滨逊与野蛮人的相遇相交,笛福也表达了他对文明与政治的思考。不同于生存的恐惧与道德的恐惧,文明的恐惧和焦虑是鲁滨逊迈进政治社会的契机和原因。当然,只有在克服了生存的恐惧与道德的恐惧后,鲁滨逊才能应对文明的恐惧,以政治的方式化解文明的焦虑。生存、道德与政治代表了鲁滨逊荒岛生活的三个阶段,也是人性在不同层面的展开。所以,文明植根于普遍人性,奠基于人类的才智与勤劳(鲁滨逊在荒岛上无休无止的劳作)。文明能够超越宗教与种族差异,促进人的联合,塑造新的秩序。易言之,在鲁滨逊的王国中,文明成了最高的政治原则:人们因文明而凝聚在一起,王国成员既为安全而战,也为文明而战。鲁滨逊终于摆脱了孤独的生活,进入了政治社会(civil society)。他有了武装,也拥有了守护文明的力量。他的王国既是文明结下的果实,也是保卫文明的堡垒。在某种意义上,鲁滨逊是时代精神的化身。在笛福的时代,商业社会兴起,封建社会瓦解,人们感受并体认着文明的脉动。在《国富论》中,亚当·斯密分析了现代文明的演化脉络。他也强调:国家智慧的一大职责在于,建立常备军,防范野蛮社会威胁,保卫文明。

二

《文明的追求》展现了历史学家基思·托马斯(Keith Thomas)对文明的焦虑。基思·托马斯发现,自十八世纪后期以来,civility与civilization分道扬镳。civility意味着“良好的礼仪和公民素质”(第6页)。civilization既可以指文明化进程,也可以用来描述开化之人在文化、道德和物质等各方面的状态。civilization“这个词被广泛使用,带着无可质疑的优越感,暗示‘文明’国家是人类社会最完美的典范”(第7页)。在十九世纪,欧洲国家试图确立国际社会的“文明标准”,并在此基础上提出最新版本的国际法(ius gentium)原则。“如果其他国家未能达到这一正式标准,国际法就拒绝承认它们为主权国家,并允许外部势力干涉它们的内政。”(同前)于是,西方的文明观念逐渐走进了傲慢的歧路,变得单一、封闭、狭隘,也导致了残酷的种族屠杀和政治迫害。“以欧洲为中心的单一文明标准,表现出对其他文化行为准则的‘蔑视’。炒作西方优越感的概念,并在‘文明化传教’的名义下,西欧诸国对其所认为的‘野蛮’民族展开强行殖民和商业剥削,从而向全球落后地区输出欧洲的法律标准和治理标准。”(同前)这一傲慢的文明观念重新划定了人类社会的界限,最终导致了二战中对犹太人的屠杀,以及战后德意志民主共和国对敌视政权者的无情迫害(323页)。

基思·托马斯站在历史的荒原里,在观念的草丛中检索着现代危机的思想源头。他仿佛历史荒原上的鲁滨逊,在观念的世界里劳作,守护文明人的体面,警惕文明礼仪(civility)可能遭受的威胁。civilization的概念仿佛就是那野人的脚印,让基思·托马斯恐惧不安。在基思·托马斯看来,civilization打着文明的旗号,却带着野蛮的气息:对自身文明标准的傲慢,以及对外族“文明教化”使命的迷恋最终酿成历史苦果。所以,我们要在观念中刺破傲慢的文明幻觉,返回英国现代早期的风俗与礼仪,找回并弘扬civility的本义,防范civilization带来的潜在危险。

在《文明的追求》中,基思·托马斯重构了“文明礼仪”的精神史,既呈现了文明观念从civility到civilization的蜕变,也论述了不同时代的“文明反思”。基思·托马斯这部著作出版于2018年,它刻画了一场观念的航行。全书共七章,每章的标题就像是路标,很好地展示文明观念在欧洲思想史中的历史航线,以及作者为之规划的未来航向。

按照基思·托马斯对civility与civilization的区分,《文明的追求》大体可以分为三个部分。前三章构成第一部分,其标题分别为:“文明行为”(civil behaviour)、“风俗与社会秩序”(manners and social order),以及“文明的境况”(the civilized condition)。这三章重点阐述了:在英国的近代早期,civility在个人行为、社会风俗层面的内涵,及其在社会境况中的具体指征。中间三章则构成了第二部分,其标题分别为:“文明进步”(the progress of civilization)、“输出文明”(experting civilization),以及“重思文明”(civilization reconsidered)。这三章重点讨论了:文明(civility)概念中隐含的社会发展模式,从中衍化出来的文明进步学说,及其对殖民扩张的影响。正如英国在十八世纪和十九世纪的殖民扩张一样,文明的观念也经历扩张与畸变:进步的历史哲学施展神奇的魔法,将civility变形为civilization,“文明”便从关注个人行为与社会风俗的礼貌,转变成“基于种族主义的帝国主义狂热”(276页)。第七章“变化中的文明模式”(the changing modes of civility)则构成全书的第三部分。在这一章里,作者将关于文明征服的思想争论、礼仪准则的观念分歧都纳入“变化的文明模式”。通过这种方式,基思·托马斯凸显了人们对文明的多元理解,以及重新找回“civility”与“barbarism”在英国近代早期所具有的那种修辞性含义的重要性:

在英国近代早期,“文明”(civility)和“野蛮”(barbarism)这两个词的运用,基本上是修辞性的。无论说话人碰巧赞成怎样的行动方针或生活方式,都可以用“文明”这个词来辩护。同时代的人坚决维护他们所习惯或渴求的政治和文化规约,将其描述为“文明的”(civilized)。同样,他们称反对之物为“野蛮的”(barbarism)。

他们对文明社会的含蓄定义,远不止是不假思索地假设自己行为方式是正确的。通过强调国内和平、法律法规、人身自由、国际贸易、战争中的人性、科学、学识和艺术的重要性,近代早期的思想家描绘出一种关于人类可能性的观点,这种观点被广为接受。当然,它们也是全球资本主义扩张的必要条件。但其核心思想是,文明是由各种信仰、习俗和制度组成的,所有这些使人们能够共同生活和繁荣。它提倡克制、包容和相互理解。野蛮则恰恰相反,它意味着混乱、残忍和无知。这两种情况的对比并没有失去意义。(324页)

基思·托马斯强调civility的修辞性含义,为之赋予一种“含蓄定义”。在他的笔下,文明(civility)就变成了对个人行为、社会习俗与制度的外在描述,并与具体社会境况下的诸多指征联系在一起。在某种意义上,这样的文明概念是内向的,可用来评价一切社会内部的行为、风俗与制度。它具有一定的规范效力,意味着丑恶与无序的对立面。但是,它也只能对优美与秩序描画出一个十分外在且粗疏的轮廓。也就是说,基思·托马斯抽空了文明跨越地区差异的实质内涵,或由“进步”呈现出来的比较优势。如果我们要把社会发展维度的地区差异纳入落后与进步的谱系,我们就必须找出文明的核心标准、文明的基础,以及促进文明进步的原因与法则。循此标准、基础与法则,文明与野蛮就可纳入一个普遍的历史进程之中,处于不同发展水平上的社会体(与地区)亦可安排在同一个文明谱系里,彰显其高下之别。因而,相对于较低等的文明,较高等的文明就有其优越性。基思·托马斯抽空了文明的实质内涵,也就否定了围绕文明建构起来的历史哲学传统。按照他在观念史中打捞起来的“含蓄定义”,文明呈现在具体的习俗与民情中,也因习俗而有所不同,丧失了内在的一致性。至少,这一概念不再追问人类文明的普遍基础与原因,亦不追问其走向完善与进步的可能性,它满足于对社会内部的善恶美丑做一粗率区分。它在最大程度上包容差异,从而剥夺了任何针对他者的整体性的比较优势,也摧毁了“输出文明”的必要性与合法性。

基思·托马斯以“文明的追求”(in pursuit of civility)为名,讲述了一个文明的故事。但实际上,他也讲述了一个反文明(civilization)的故事。在这部著作中,他致力于重访、再现(乃至再造)“文明”(civilization)的前史。他重新拾起过去的文明观念,借以反思、批评并超越流行至今的文明观念。在他看来,civilization是civility的畸变,是一个“野人脚印”。鲁滨逊从野人脚印中看到了文明对政治社会的需要,进而归化生番,联合一切可能的力量,创造一个新的“王国”,为文明锻造政治堡垒。基思·托马斯则从“野人脚印”中看到了欧洲“文明标准”的傲慢,及其借助政治力量可能产生的罪恶,从而后撤到历史当中,退回英国近代早期的社会风俗当中。基思·托马斯认为,文明教化的信念让欧洲迷失在进步的幻觉里,也走进了一种罪恶的无意识,并因此变得野蛮。文明的傲慢是一种破坏性力量。他致力于浇灭输出文明的狂热火焰,刺破欧洲中心主义的幻想。基思·托马斯面对的“野人脚印”是一种文明的幻觉。所以,他也做出了与鲁滨逊相悖的选择,他着力拆除欧洲围绕文明建造起来的观念堡垒,升起从历史中拼凑起来的稀薄的教养意识帷幔。在他看来,透过这层稀薄的帷幔,我们能够更加真切地认知社会与世界。

三

笛福笔下的鲁滨逊是文明的守护者。他珍视欧洲文明的比较优势,却又批判欧洲国家以输出文明之名行征服劫掠之实。当鲁滨逊第一次见到生番食人的野蛮场景时,他也曾怒火中烧,试图开火。不过,他此时已经皈依基督教。信仰(以及对安全的理性思虑)在此刻开始起作用,促使他转变视角,反思自己的愤怒与冲动。他意识到,与他一样,野蛮人也是上帝的造物。在这一点上,野人与欧洲人是平等的。“他们的罪行是全民族性的,我应该把他们交给正义的上帝,上帝才是诸民族的统治者,他知道全民族的罪行该如何用全民族的惩罚来做出正义的报复,并对那些以公开的方式犯罪的人予以公开的审判,以上帝自己的方式。”(《鲁滨逊漂流记》,188页)因此,既然野蛮人未曾伤害他,他也就没有权利施加报复。在此意识中,他也批判了西班牙人“在美洲的野蛮暴行”:

西班牙人在美洲杀了成千上万的土人,这些土人虽然是偶像崇拜者和野蛮人,其习俗中有几种血腥而野蛮的仪式,比如将活人献祭给他们的偶像神,可是对西班牙人来说,他们却是非常无辜的人。把这些土人赶尽杀绝,这种行径无论是在西班牙人自己中间,还是在欧洲所有别的基督教国家中间,一谈起来都会引起最大的憎恶和痛恨,被视作一种纯粹的屠杀,一种血腥而反自然的暴行,无论在上帝还是在人的眼里都不合理。(同前,187页)

鲁滨逊珍视并守护更高等的文明(civilization),同时也将文明奉为政治权力的圭臬,文明因此成为缔造和平、孕育自由,乃至创造财富的基础与原则。鲁滨逊的作为与成就表明:civilization已经包含了civility,亦即civilization既意味着较高的社会发展程度,也代表着更加文雅合理的行为与习俗。所以,对基思·托马斯的“反文明故事”而言,笛福的鲁滨逊故事就成为了一个反题。

有趣的是,基思·托马斯在《文明的追求》中频频引用笛福。他既要借笛福的言论阐释civility在个人行为与社会秩序层面的内涵,也要揭示civilization与暴力之间的关联。在第一、二章,基思·托马斯各引用一次笛福,以展现civility对“优雅谈话”(56页)与“教化普通百姓”(90页)的要求。在第五章,基思·托马斯引用了笛福的《发现的普遍史》与《英国商业规划》,以表明笛福赞成“输出文明”,用武力强迫野蛮人通商。

十八世纪,丹尼尔·笛福把世界分为“文明国家”和“野蛮国家”,“文明国家”进行贸易,“野蛮国家”则不进行贸易。例如,北非在古代曾是繁荣的商业中心,但后来被“野蛮国家”占领。费斯和摩洛哥王国有“商业和耕作的破坏者”。他们“几乎没有做生意的想法”,建立了“一个贪婪、残忍、暴力和独裁的国家,这个国家没有任何工业和技艺,忽视所有的文化和进步”,其国民沦为小偷、强盗、海盗和奴隶贩子。笛福敦促西欧的航海大国联合起来,把摩尔人(“世界上最野蛮的人”)驱逐出沿海地区,并将其赶入内陆,在那里他们将无法继续掠夺其他国家,而必须靠诚实劳动来谋生(202-203页)。

实际上,这段引文不是很有说服力。笛福在《鲁滨逊漂流记》中也曾提起摩尔人:他们是强盗与海盗的民族,鲁滨逊就曾遭到摩尔人的劫掠,并被摩尔人俘虏,被抓去做了奴隶。正如这段引文所言,笛福之所以主张“西欧的航海大国联合起来,把摩尔人驱逐出沿海地区”,原因不在于他们“不进行贸易”,而在于他们“掠夺其他国家”。否则,我们就难以理解,笛福为何要严词批评西班牙对美洲的殖民,将之斥责为“野蛮的暴行”。

在第六章,基思·托马斯引用了《鲁滨逊漂流记》中关于野人吃人的记录,以及鲁滨逊的反思。“丹尼尔·笛福的《鲁滨逊漂流记》提供了赤身裸体的野蛮人吃人的证据。但在蒙田的影响下,经过成熟的思考,丹尼尔·笛福得出结论:毫无疑问,相比基督徒在战争中拒绝宽大处理战俘,野人的这种习俗差不到哪里去。”(262页)这段引文旨在表明:欧洲在以傲慢姿态教化外族时,也有许多人对欧洲的文明标准进行了反思。这些反思认为,与野蛮人的行为与习俗相比,所谓文明人的某些行为并不见得更为高贵。确实,笛福(鲁滨逊)看到了基督徒处死战俘与野蛮人吃掉战俘之间的相似性。他将两者并举,意在表明:我们不能因为野人吃掉战俘就判定他们有罪,并据此对他们进行杀戮。相反,西班牙在美洲的杀戮不仅出自“文明的傲慢”,更是对自然法与神圣法的违背——它是“一种纯粹的屠杀,一种血腥而反自然的暴行,无论在上帝还是在人的眼里都不合理”。笛福确实是殖民帝国的反思者与批判者,他也因此必定是所谓文明世界的反思者与批判者,但这并不意味着他彻底否定文明。鲁滨逊在海岛建立的文明帝国部分呈现了笛福的政治构想:他希冀依据文明原则来重塑帝国秩序。尽管就如何对待战俘而言,笛福将基督徒与野人并举;但这并不意味着他对文明的否定,反而凸显出,他在一种更加广博的文明视野中,克制了文明的傲慢,也理解了野人在行为与习俗上的差异。

基思·托马斯对笛福的引用撕裂了笛福。在基思·托马斯笔下,笛福既是文雅礼仪的阐述者,又是暴力输出文明的倡导者,甚至还是文明世界的反思者。他以六经注我的方式来引用笛福,以至于断章取义,忽视了笛福对文明的整体理解,及其相关论述的具体语境和真实意图。实际上,基思·托马斯对笛福的引用也很好展现了他运用思想史素材的方式。在《文明的追求》中,他旁征博引,试图将古今文明论述一网打尽。然而,他的征引时常断章取义,其论述也显得十分零碎。这部著作就像是一幅思想碎片的拼图。他致力于呈现的“文明”(civility)形象也因此变得斑驳。透过这破碎的文明,我们如何能更好更真切地认识社会与世界,实现历史的救赎呢?

笛福在《鲁滨逊漂流记》中呈现的文明思考具有浓厚的政治经济学风格。随着封建秩序的瓦解、商业社会的兴起,以及欧洲的扩张,一种致力于理解社会变革的文明意识也变得越发强烈。鲁滨逊的文明焦虑便是一个重要例证。在这个时代,欧洲不仅要理解自身经历的社会转型,也要理解不同社会体在生产、习俗等方面的差异。斯密、弗格森等思想家将这些变迁与差异纳入一个普遍的历史进程中,将之理解为文明演化的结果。到十九世纪,约翰·斯图尔特·密尔对前人的文明观念加以总结,撰写长文《文明》(Civilization),系统论述了文明的原因、性质与结构。密尔也因此成为文明概念的经典阐释者。不过,《文明》并不是帝国征服的宣言。在密尔笔下,文明是人性的展开,具有极强的道德色彩,也彰显出内省与自我批判的品格。所以,在《文明》中,密尔深入反思了英国社会的弊病,并提出矫治的政治方案。文明构成了政治的规范,而非相反。所以,基思·托马斯在将许多现代政治灾难归因于civilization概念时,他很有可能正在制造一个思想冤案。这些灾难在本质上仍然是权力的暴政。它们以文明为借口,犯下屠杀等罪行。这是对文明的伤害,而非对文明的遵行。

相关文章

壹基金发布2024年度报告,公益项目惠及937万人次

吉林市马拉松5月18日开赛,奖牌、参赛服公布

明明睡够了,怎么还有黑眼圈?可能是身体在求救

胳膊一抬就疼,炒菜都成问题?警惕这种“炎症”找上门

东洋学人|滨田青陵:近代日本考古学第一人

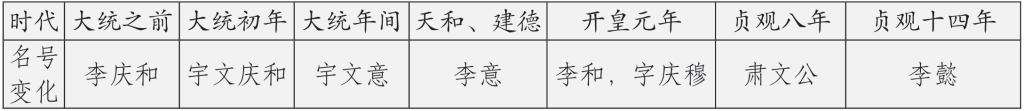

国博馆刊|北朝至唐初夏州酋豪李氏家族的发展与身份记忆

一周文化讲座|城市移民与数字时代的新工作

前4个月我国货物贸易进出口同比增长2.4%,增速较一季度加快1.1个百分点

援藏博士张兴堂已任西藏农牧学院党委书记、副校长

第一集|《刑警的日子》很生活,《执法者们》有班味

重温经典|《南郭先生》:不模仿别人,不重复自己

“爱鸟周”为何不能像FI和花展那样“市区联动”

印巴战火LIVE丨印巴互相发动无人机袭击,巴官员称两国已在国安层面接触

毕赣新作《狂野时代》入围戛纳主竞赛单元,易烊千玺舒淇主演

长三角地区中华老字号品牌景气指数发布,哪些牌子是你熟悉的?

遇冰雹天气,西安机场新航站楼成“水帘洞”

国家税务总局泰安市税务局:山东泰山啤酒公司欠税超536万元

中国以优化营商环境为支点,为全球企业提供可预期市场环境

纪念|古文字学泰斗裘锡圭:“还有很多事情要做”

来论|建设性推进缅北和平进程——中国的智慧与担当

- 从绿绒蒿到植物远征计划:植物学知识的生产与权力(下)

- 新华时评:各地要以三河牌匾“禁色”为鉴,多要“里子”少图“面子”

- 今年世界读书日“世纪好书”特别书单发布

- 1-3月份全国固定资产投资增长4.2%

- 世界最大直径高铁盾构机掘进至长江江心,安全穿越刀鲚保护区

- 融创中国披露二次境外债重组方案:总规模约95.5亿美元债全额转股权,孙宏斌部分受限股票6年内不得处置

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯