在希区柯克、宫崎骏等的分镜手稿中,重回那些经典场景

这些电影导演的手稿与绘画细节确实令人着迷:米老鼠在《幻想曲》中的魔法动作标注着每一个节奏停顿,而《白雪公主》的草图是一组恢弘的画面,宫崎骏的分镜延续了这种“以绘画为思考”的传统,他的每一帧既是场景规划,又是一种心灵描绘……

11月3日,上海荣宅展厅开幕的展览“一种语言:电影分镜艺术与其他视觉创作”上,希区柯克、宫崎骏、贾樟柯等三十余位电影导演的分镜稿(原本属于幕后创作的手绘),被置于公众视野,观者也仿佛穿越回一个个经典影像的诞生时刻。

在影像诞生之前,艺术已然开始。那些纸页上的线条、删改与注释,不仅是拍摄的蓝图,更构成了另一种独立的艺术语言。

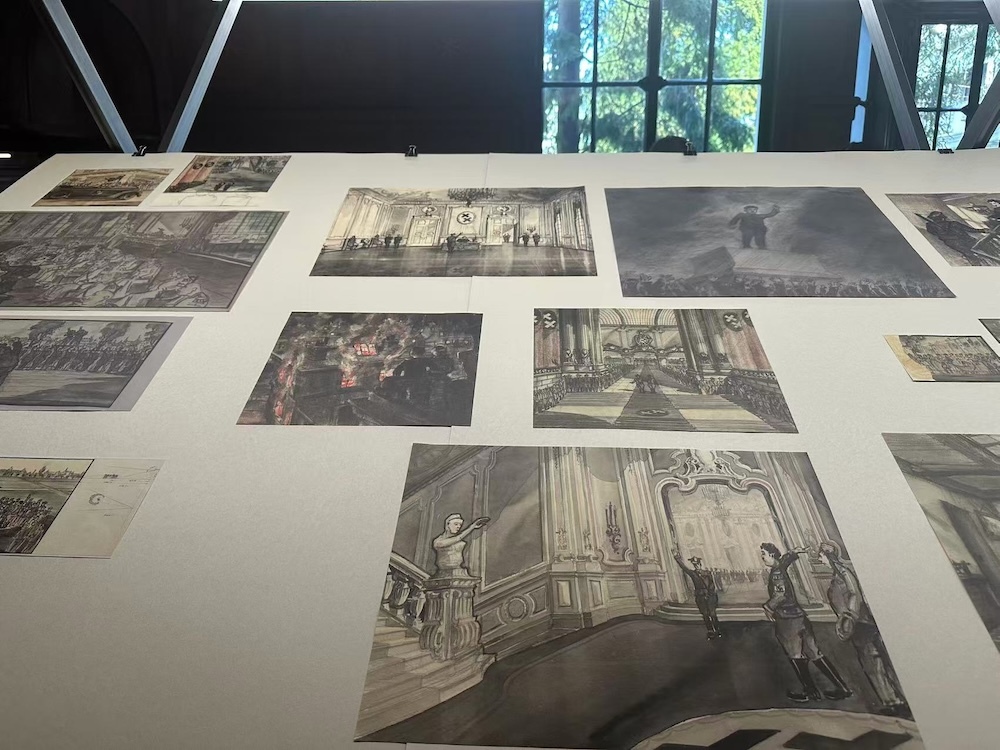

荣宅“一种语言:电影分镜艺术与其他视觉创作”展览现场

据悉,“一种语言”首站于今年上半年在意大利米兰展出,通过探讨与电影制作紧密相关的分镜艺术及其他素材,如情绪板、图稿和草图、剪贴簿、手账及摄影作品等,揭示电影创作的过程。

此次上海荣宅的展览在米兰首展基础上,更广泛探索各种电影制作方法,突出并深化对亚洲电影,尤其是过去几十年中国电影的研究。展览汇集30余位电影导演、摄影师、视觉艺术家、平面设计师、动画师、动作设计师的作品,内容跨越1940至2024年,涵盖500多件作品。

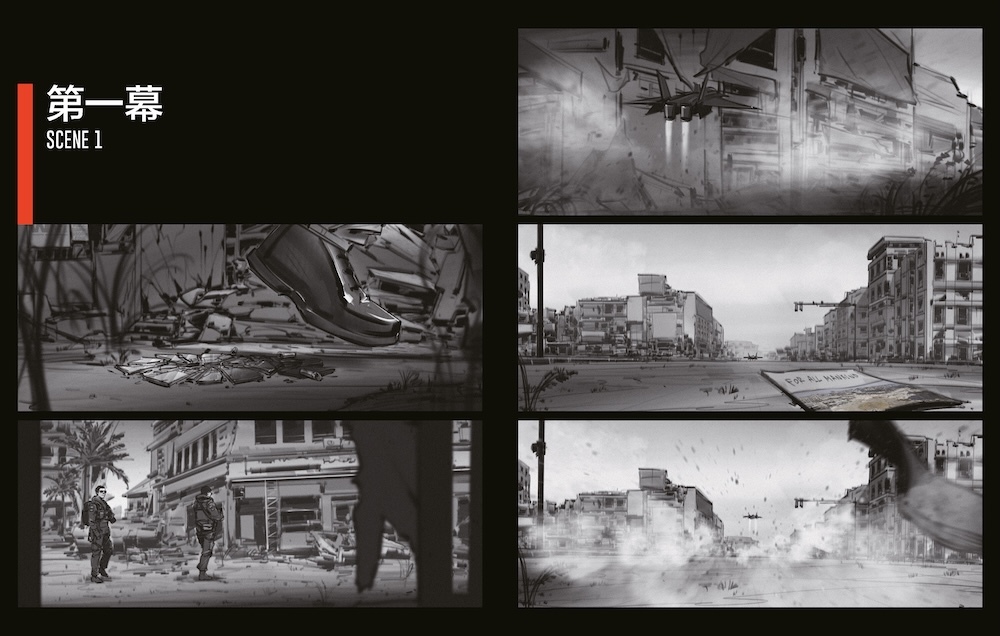

《流浪地球》系列影片 郭帆执导,2019至2023年,费学豪绘制草图

展览被呈现在30余个展台上,每张展台对应一部电影。在如台灯般的光线下,一个个展台如同一个个绘图桌,细看上面还有导演(或创作者)留下的痕迹,观者似乎来到电影的创作之初,直接走进创作者的房间,感受到影像构思的流动节奏与叙事逻辑。

在此,分镜不再是幕后文件,而成为影像艺术的核心语言——一种将想象具象化、将叙事可视化的媒介。

展览现场,卓别林电影的分镜图

由动画开始:为幻想赋予生命

早在20世纪初,法国导演乔治·梅里爱(Georges Méliès)就使用详细草图规划科幻场景,其代表作《月球旅行记》(1902)便由此诞生。分镜图的发展与动画的兴起密不可分,展览开篇以动画电影为线索,回溯分镜作为视觉叙事语言的起点。

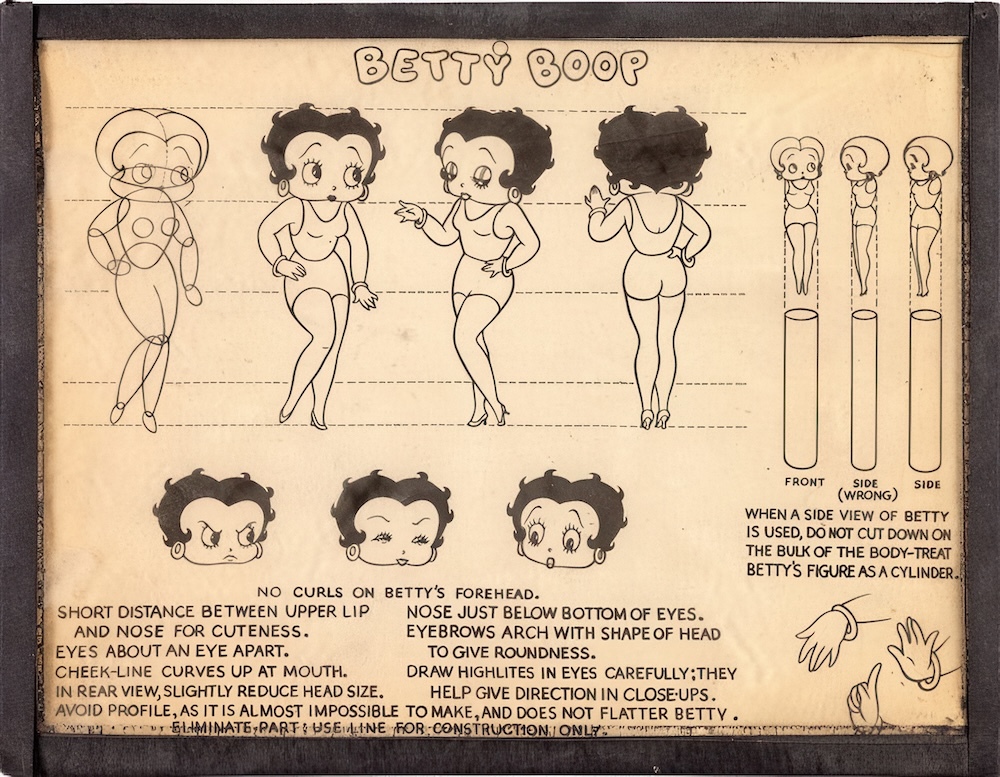

弗莱舍工作室(Fleischer Studios)动画师作品,贝蒂娃娃模型表及注解,约20世纪30年代,展览用复制品,马奥尼(Mahoney)家族收藏

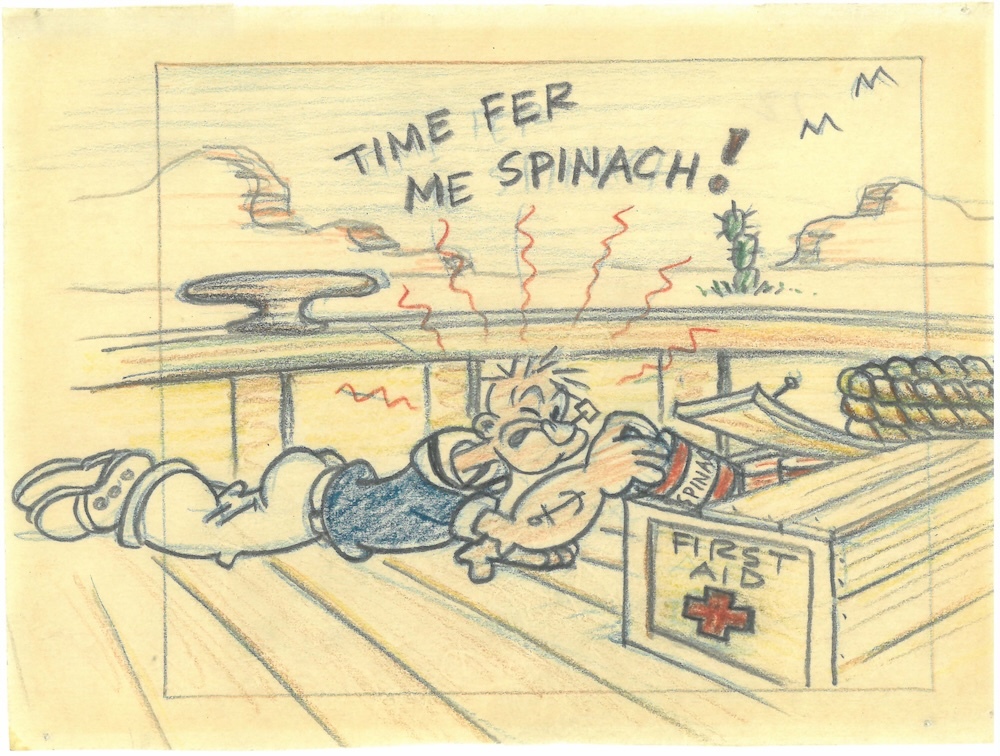

展览现场,弗莱舍工作室动画师作品,大力水手模型表,1940年2月,展览用复制品,马奥尼家族收藏

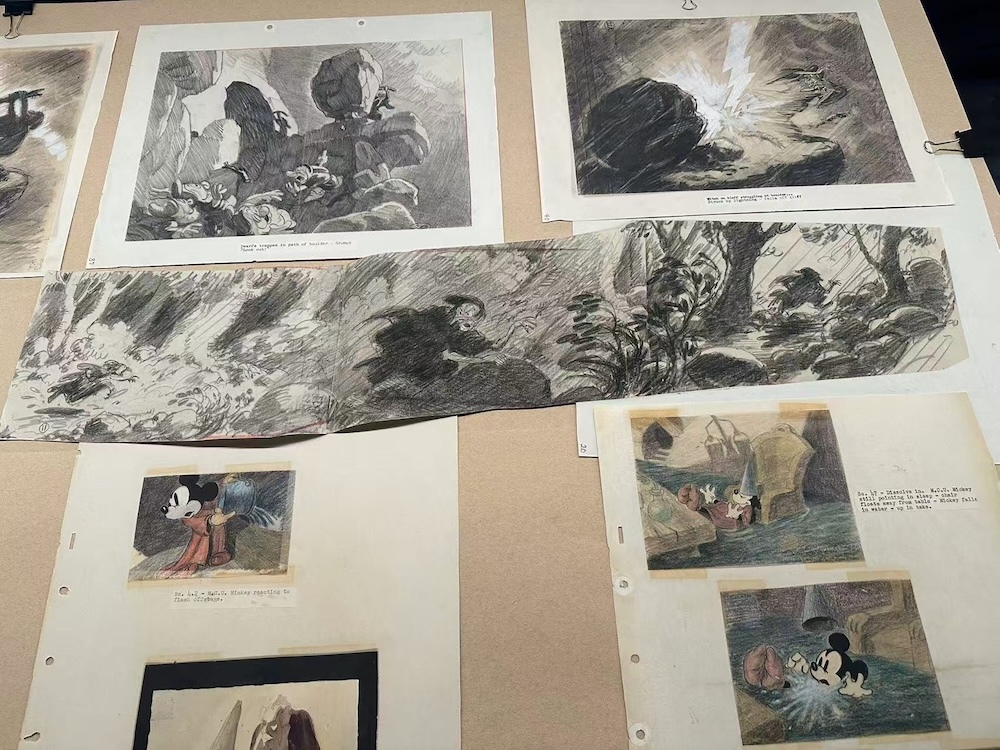

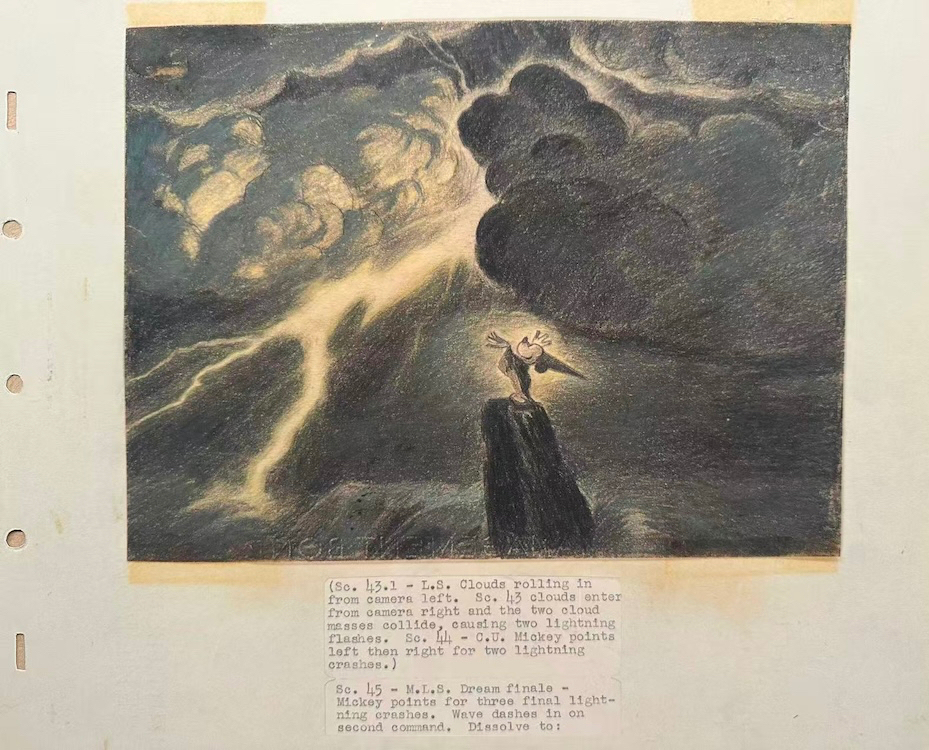

从弗莱舍工作室到华特迪士尼制作公司,分镜艺术最早为动画创作服务——不仅规划动作节奏,也赋予角色鲜明的性格与情感。展览中展出《白雪公主与七个小矮人》(1937)、《幻想曲》(1940)等影片的分镜草图,展示出迪士尼动画师如何塑造故事情节与人物形象,并在二维空间中塑造三维感的叙事结构。

展览现场,迪士尼制作公司动画电影《白雪公主与七个小矮人》、《幻想曲》的分镜草图

这些手稿的细节令人着迷:米老鼠在《幻想曲》中的魔法动作标注着每一个节奏停顿,而《白雪公主》的草图是一组恢弘的画面,以纷乱的铅笔线条营造出景物和人物性格的心理刻画。

展览作品,米老鼠《幻想曲》分镜草图

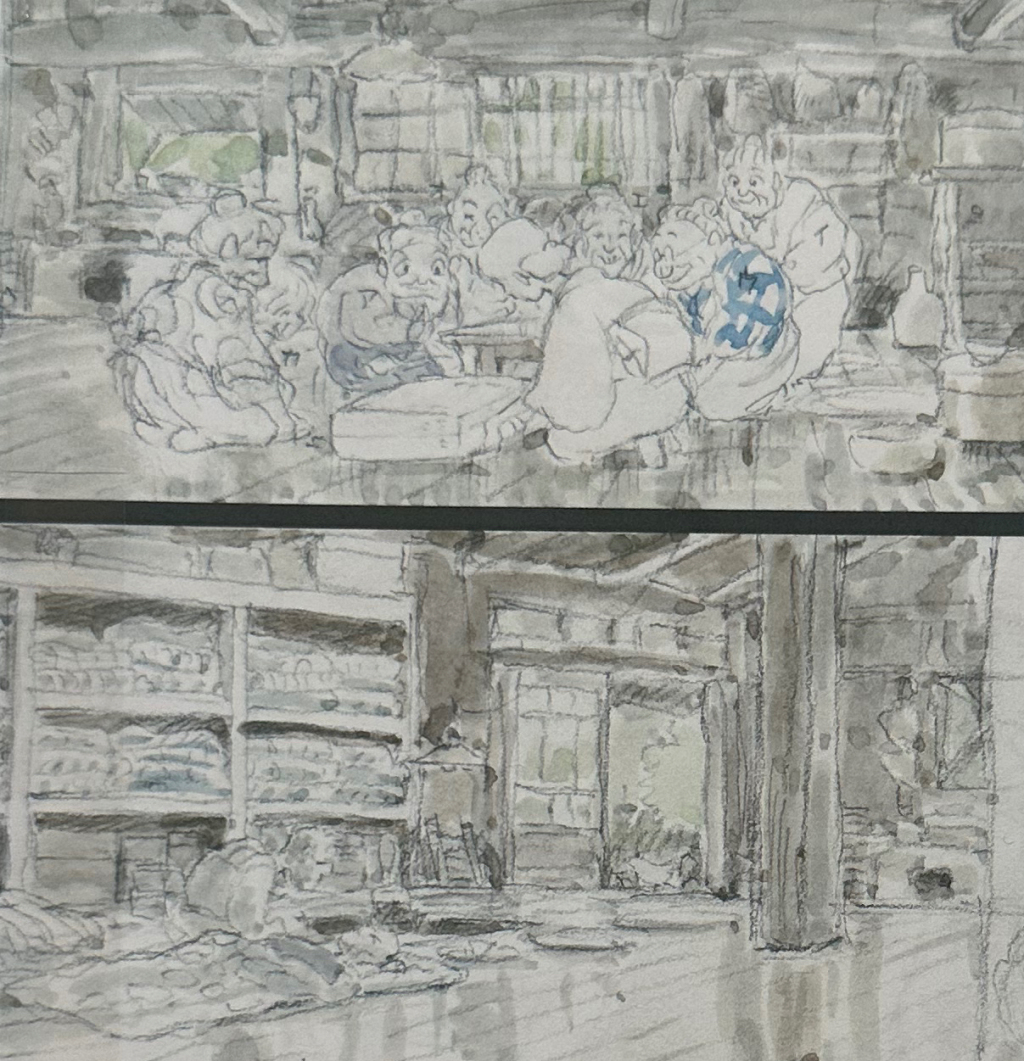

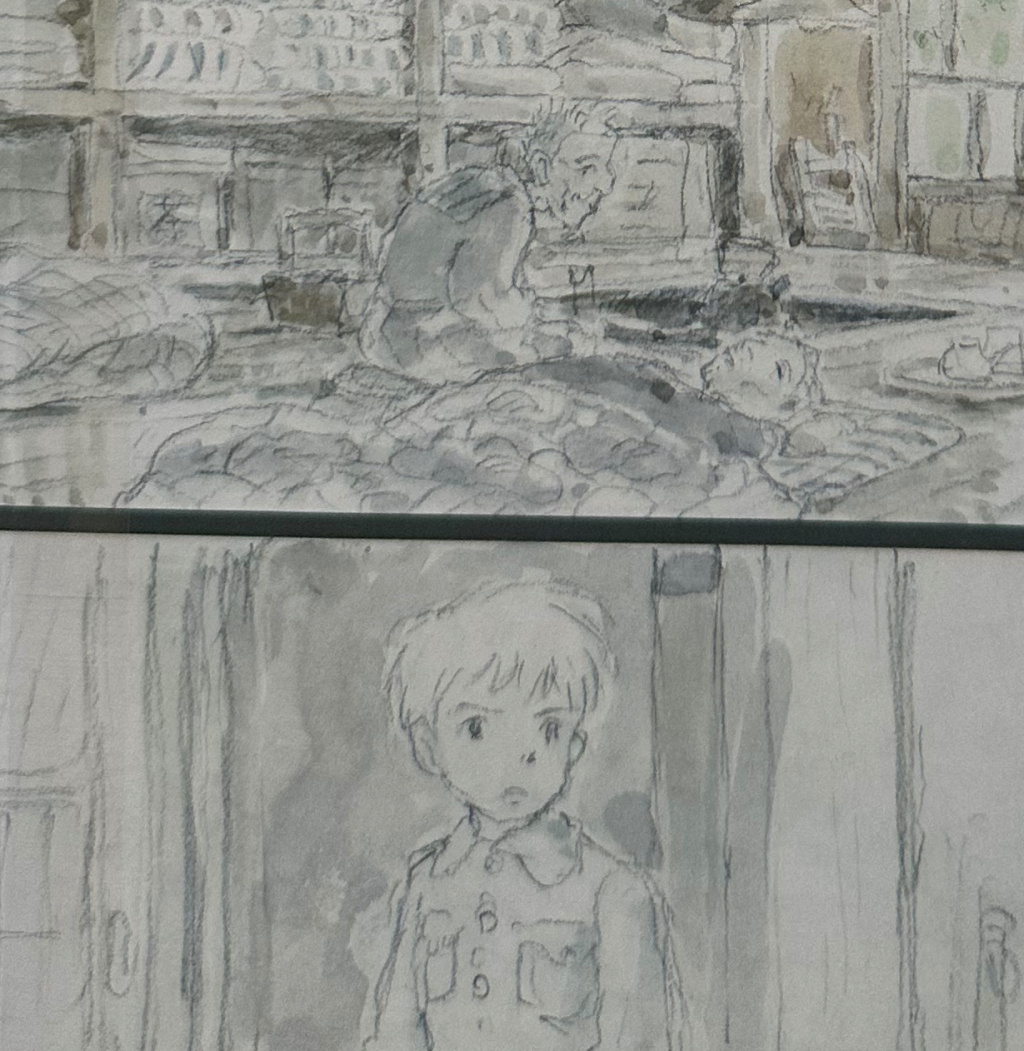

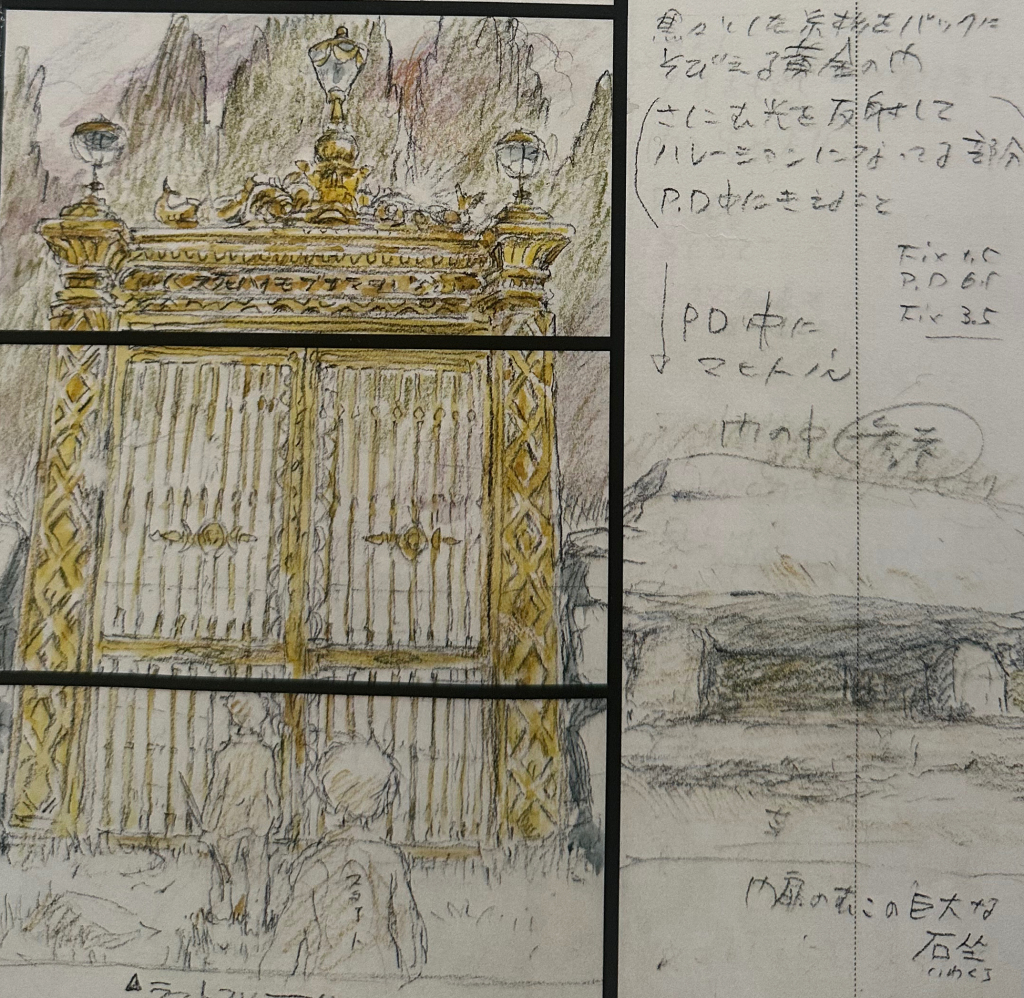

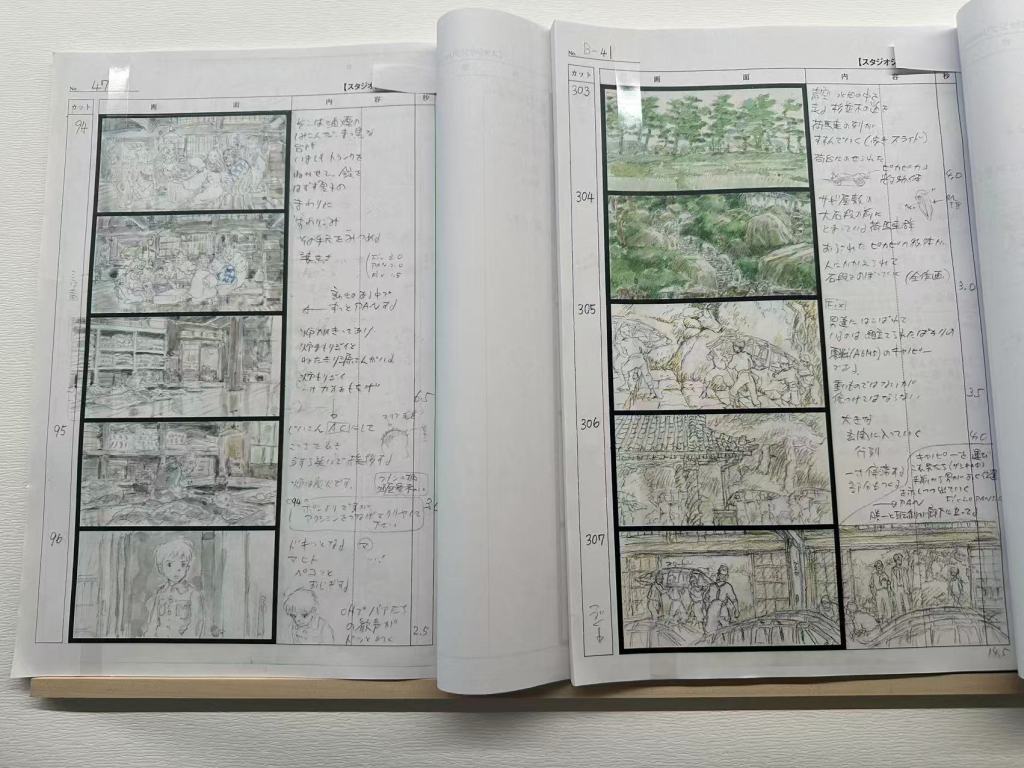

宫崎骏的分镜延续了这种“以绘画为思考”的传统,同时赋予其更具诗性的维度。展览中展出的《你想活出怎样的人生》(2023),呈现出他在视觉构思与叙事哲学上的一致性。他的每一帧都既是场景规划,又是一种心灵描绘。

展览现场,宫崎骏《你想活出怎样的人生》(2023)分镜草图(局部)

展览现场,宫崎骏《你想活出怎样的人生》(2023)分镜草图(局部)

宫崎骏以极为细腻的线条捕捉风、光线与空气的流动,他的分镜页往往附有密集的文字与表情注解,揭示导演对每个动作、节奏乃至心理波动的预设。在此分镜不再是单纯的拍摄指导,而是“想象的剧本”。他将自然景观、情绪与时间结构融入图像的节奏之中,使观众在阅读分镜时已能感受到作品的生命力。在此,分镜不仅是制作工具或电影蓝图,更构成了一种独立的艺术语言。

展览现场,宫崎骏《你想活出怎样的人生》(2023)分镜草图(局部)

展览现场,宫崎骏《你想活出怎样的人生》(2023)分镜草图(局部)

展览现场,宫崎骏《你想活出怎样的人生》(2023)分镜草图

影像空间,也是情绪场景

分镜也是导演构思世界、传达氛围与心理的载体。

展览中,希区柯克的《蝴蝶梦》(1940)对应展出了匿名艺术家为曼德利庄园绘制的视觉草图,阴影、透视与光线的安排预示着影片的悬疑气息——阴暗的长廊、半掩的门扉、凝滞的室内光线,都在分镜阶段已被精准设计。希区柯克通过这些视觉草稿实现了情绪与空间的同步建构,使“恐惧”成为建筑化的存在。

展览现场,希区柯克的《蝴蝶梦》(1940)对应展出了匿名艺术家为曼德利庄园绘制的视觉草图

文德斯的《柏林苍穹下》(1987)则以完全不同的方式让分镜成为灵感的见证。展览中展示了导演手绘的笔记与摄影草图,记录他如何在城市漫游中捕捉灵感。文德斯曾说:“我在柏林到处看到天使——在雕塑、浮雕、公共广场上。我需要一个故事,来讲述这座城市的灵魂。”他的笔记墙上贴满了拍摄地标与即兴构想,每天的创作过程如同城市的自我书写——电影的叙事在空间中生成,而分镜成为他与柏林对话的语言。

《柏林苍穹下》 维姆·文德斯(Wim Wenders)执导,1987年亨利·亚历卡恩(Henri Alekan)绘制的海报,1987年,展览用复制品。承蒙维姆·文德斯基金会惠允

这些资料揭示出《柏林苍穹下》几乎是“无剧本”的电影。文德斯以图像和摄影笔记代替传统剧本,凭直觉构建影像的逻辑。天使的视角、黑白与彩色的交替、空间的垂直转换,都源自他在分镜笔记中的视觉探索——一种从感知出发的诗性构图。这种创作方式和对细节的捕捉也让人想到文德斯近年新作《完美的日子》。

主演布鲁诺·甘茨(Bruno Ganz)在《柏林苍穹下》中,维姆·文德斯执导,1987年 © 1987 Road Movies – Argos Films,承蒙维姆·文德斯基金会 – Argos Films惠允

在中国导演的作品中,贾樟柯与邱炯炯以不同方式回应了这种“影像的生成”。贾樟柯为此次展览特别制作了三屏影像装置,展示《风流一代》(2024)从素材收集、剪辑到最终成片的演化过程,呈现出电影作为社会记忆与个人回望的动态过程。

展览现场,贾樟柯特别制作的三屏影像装置。

邱炯炯的《椒麻堂会》(2021)则以手绘分镜构筑出一种奇异的视觉结构。邱炯炯在接受采访时,谈及《椒麻堂会》的分镜创作时表示,自己一直在有限条件下拍摄“作者电影”,这让他养成了在拍摄前进行极为周密视觉计划的习惯。“我在写作与影像转换的过程中,需要一个详尽的‘设计稿’或‘拍摄指南’。”

《椒麻堂会》 邱炯炯执导,2021年,邱炯炯绘制草图场景图之“后台”01-06,2017年,展览用复制品© 邱炯炯及星空间

邱炯炯的电影语言深受绘画经验影响。因为本身是画画出身,他的绘画始终带有戏剧性的叙事冲动,而电影则是“绘画的延伸”。“我希望通过这些分镜、设计图,把电影的综合创作变成一个有完成度的作品序列。”邱炯炯说。

《椒麻堂会》 邱炯炯执导,2021年,邱炯炯绘制草图人物设计图之“二太太”,2017年,展览用复制品 © 邱炯炯及星空间

谈及参加展览的感受,邱炯炯坦言非常兴奋:“伯格曼的《假面》、卓别林的《大独裁者》、迪士尼……都是我喜欢的。能和这些影像大师放在同一排展桌上,我觉得值了。”

费学豪为“一种语言:电影分镜艺术与其他视觉创作”展览构思的分镜图

虽然此次展览的纸本作品均为复制品,但这并不影响电影创作者的表达。这些看似静止的图稿,其实孕育着电影的全部潜能:节奏、情绪、空间、光线,都在笔下先行流动。“电影”这一媒介不仅属于银幕,也属于那些为影像描线的瞬间。

展览将持续至2026年2月1日

更多展品

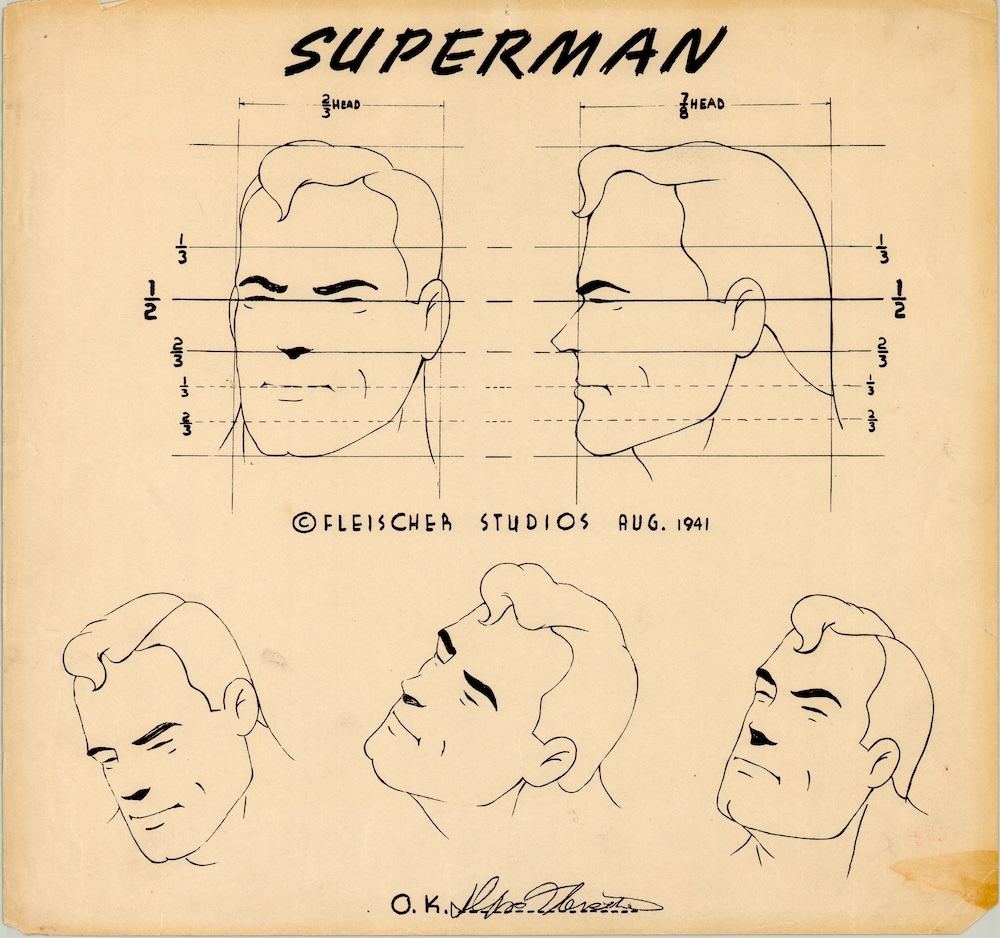

弗莱舍工作室动画师作品,Face of Superman工作室《超人》动画系列模型表,1941年6月,展览用复制品,苏珊与马克·弗莱舍(Susan and Mark Fleischer)收藏

弗莱舍工作室动画师作品,大力水手模型表,1940年2月,展览用复制品,马奥尼家族收藏

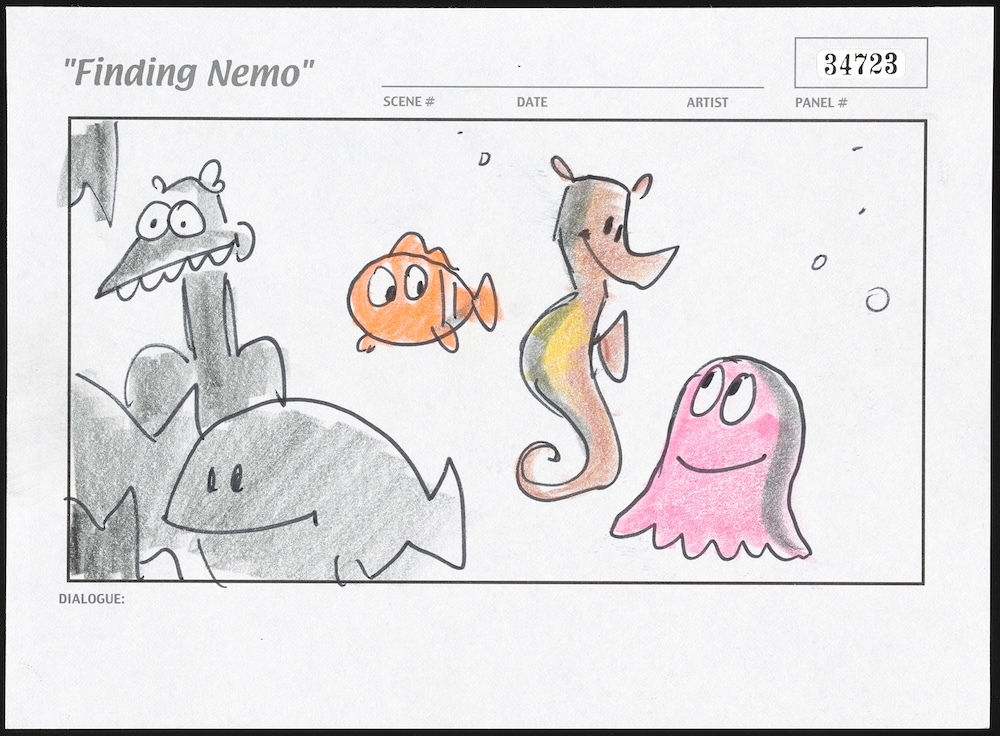

《海底总动员》,安德鲁·斯坦顿(Andrew Stanton)与李·昂克里奇(Lee Unkrich)联合执导,2003年,罗伯·吉布斯(Rob Gibbs)、杰森·卡茨(Jason Katz)、布鲁斯·莫里斯(Bruce Morris)、彼得·孙(Peter Sohn)绘制分镜图,场景:跌落,展览用复制品,承蒙皮克斯动画工作室惠允

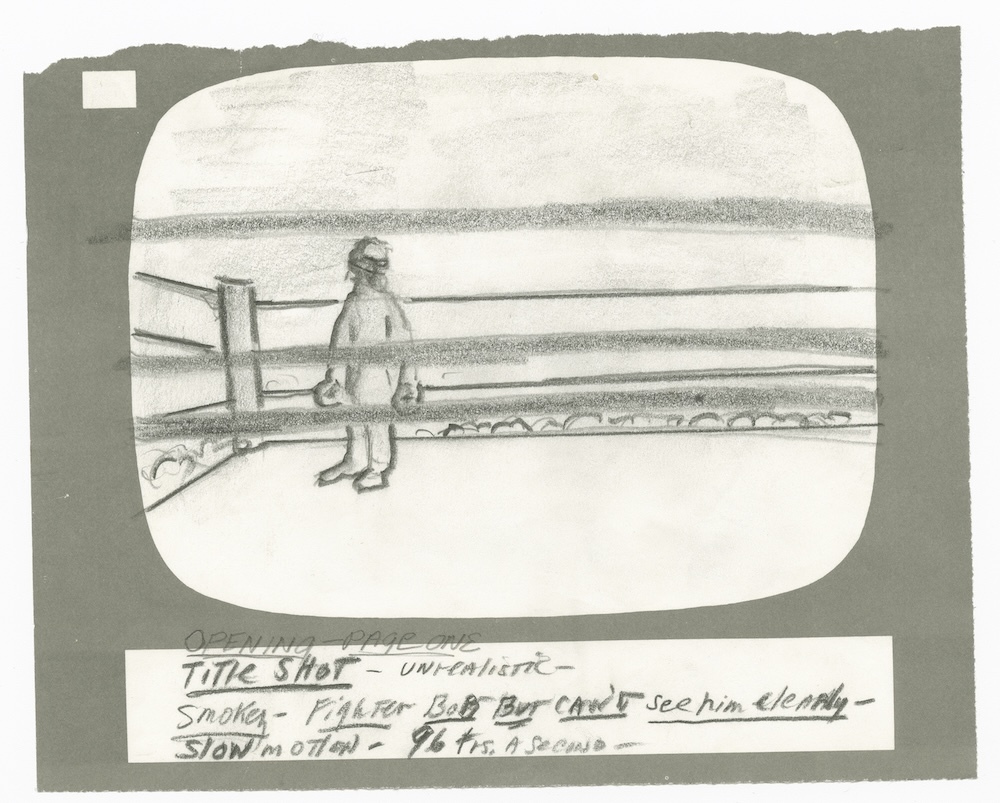

《愤怒的公牛》 马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)执导,1980年《愤怒的公牛》,分镜:片头标题画稿,由马丁·斯科塞斯绘制,1979年,展览用复制品,马丁·斯科塞斯收藏,纽约

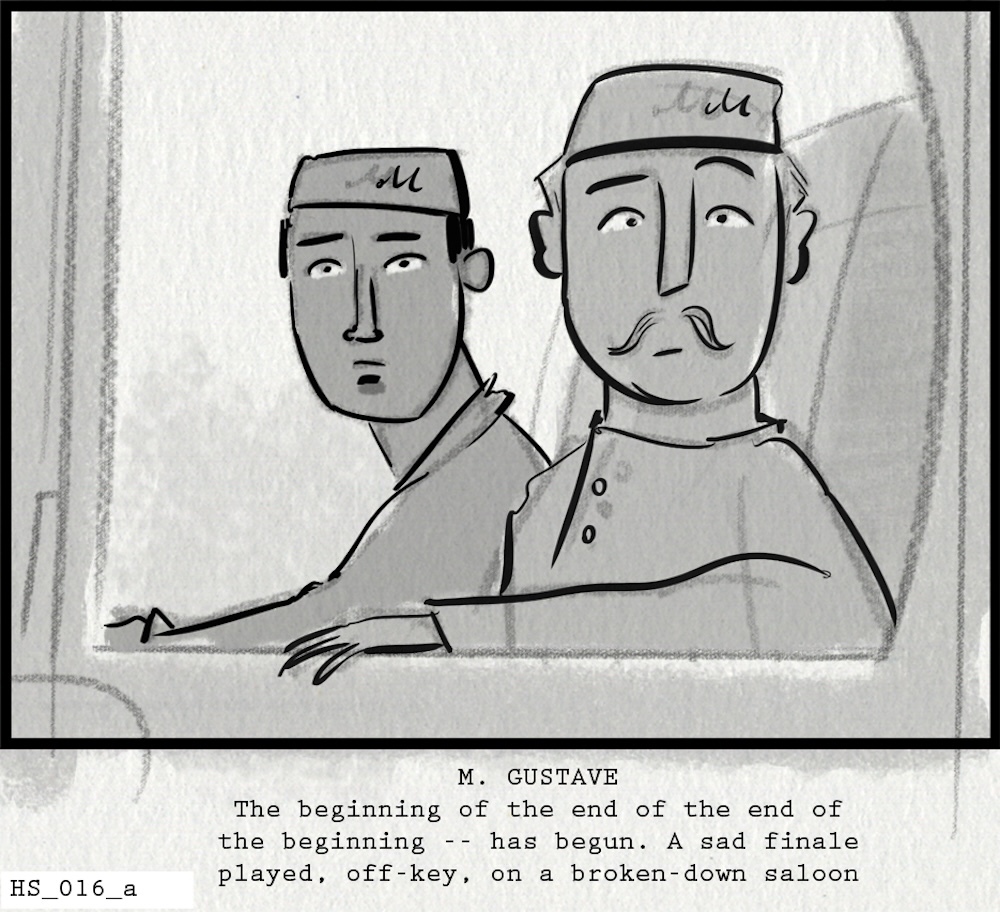

《布达佩斯大饭店》 韦斯·安德森(Wes Anderson)执导,2014年,动画分镜图:杰伊·克拉克(Jay Clarke)绘制分镜图,爱德华·伯施(Edward Bursch)与韦斯·安德森共同完成动画剪辑,2014年,承蒙韦斯·安德森惠允,版权归属探照灯影业

《30枚银币》 艾利克斯·德·拉·伊格莱希亚(Álex de la Iglesia)执导的电视剧,2020–23年,帕布罗·布拉蒂绘制分镜图,2020年,展览用复制品,帕布罗·布拉蒂制作的动画分镜,2020年,承蒙帕布罗·布拉蒂惠允