跨海论汉|英国艺术史学者柯律格:蒋彝是一个“异乡奇观”

采访结束后,柯律格教授走出咖啡馆。忽然,一阵急雨从天而降。他没有停步,只是微微一顿,裹紧外套,便继续向前走去——背影很快消失在雨幕中。不久,我收到他写来的邮件,言语中满是关切:“希望你离开咖啡馆时没有被雨淋湿。”

这次采访约在2025年9月11日,恰逢伦敦地铁罢工最严重的几天。我得从伦敦乘火车前往牛津,而从住处到火车站的交通一度成了未知数。柯教授担心交通不便,曾体贴地建议可改为线上访谈。幸而地铁停运,但公交尚在运行。回到伦敦后,我写邮件告诉他:“真是抱歉,让您淋雨了。回到伦敦后,我看到附近的公交站台前挤满了人——足有上百人在等车。”

柯律格在咖啡馆接受采访

在中国艺术史的版图中,明代(1368–1644)始终处于核心位置。它既承接前代,又启发后世——许多重要文献与艺术品在这一时期被整理成型,而此后的艺术创作与理论思考,也频频回望明代,从中寻求灵感与依据。柯教授是最早将社会史视角引入明代及中国艺术史研究的学者,他的创新方法拓宽了研究的边界,使明代成为艺术史与汉学领域中最具生命力的研究方向之一。柯教授著作等身,其学术影响力在英国艺术史界首屈一指,并深刻影响了全球中国艺术史学者的研究思路与方法。

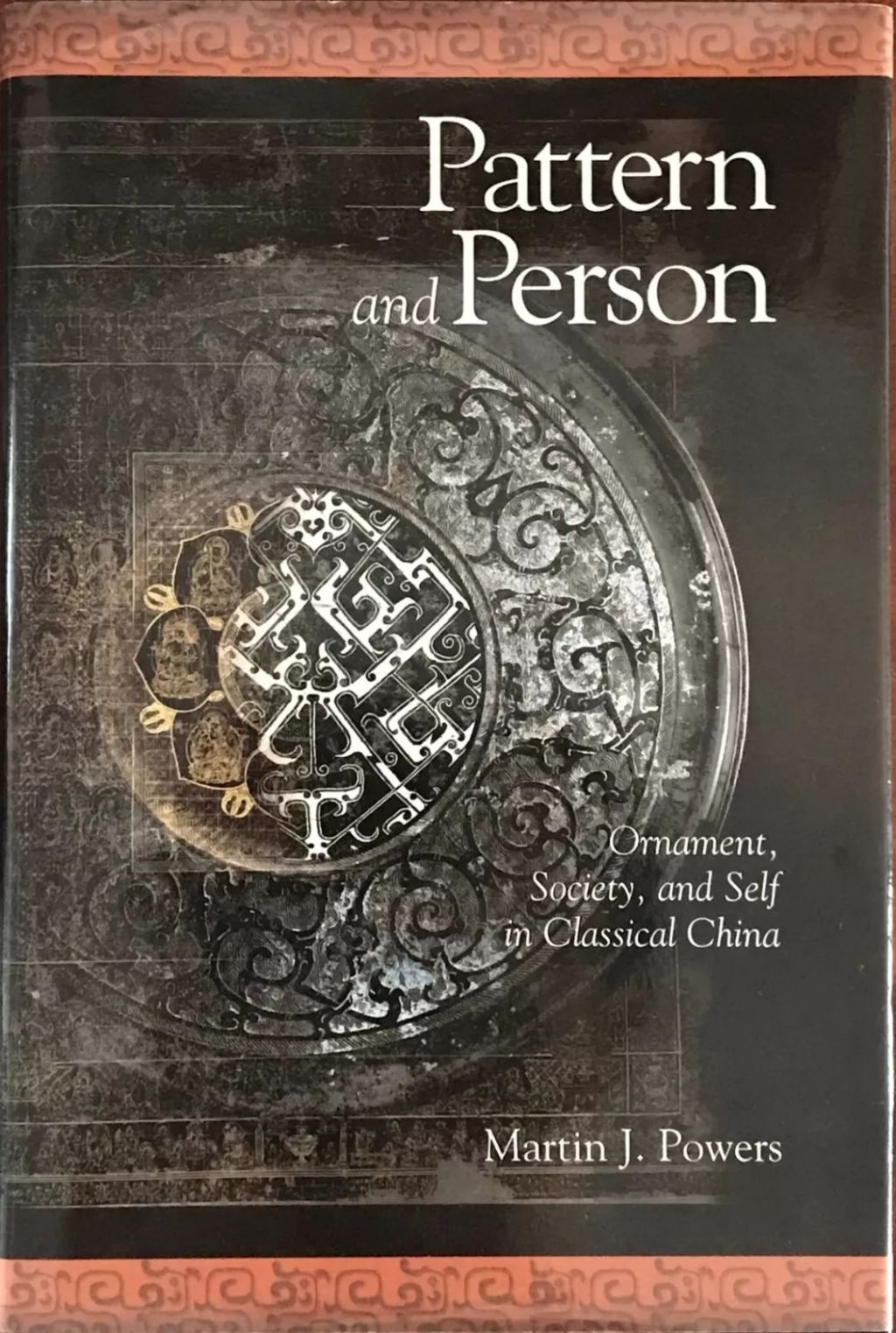

他在《长物:早期现代中国的物质文化与社会状况》中探讨了明代物质文化中的“多余之物”,如绘画、书法、青铜器、瓷器、雕刻玉器等在上层社会中的地位与象征意义,并分析了这些物品如何反映与构建社会身份、消费观念及文化认同。这本书被认为是研究中国早期现代物质文化与社会地位关系的经典之作。在《谁在看中国画》一书中,他论述了中国及其他国家的观众如何在无可争议地塑造“中国绘画”这一伟大艺术传统中发挥作用。他在《明代的图像与视觉性》中提出“视觉性”理论,强调图像、承载图像的物品,以及生产与消费这些图像的文化之间的相互关系。《雅债:文徵明的社交性艺术》一书深入探讨了明代书画家文徵明的艺术实践,指出其作品嵌入复杂的社会网络,是典型的“社交性艺术”。他的著作《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》再现了明代这一文化高峰,并挑战了明代中国固步自封、孤立于世界其他文明的传统观点。《藩屏:明代中国的皇家艺术与权力》通过对藩王物质文化的考察,展现了艺术对藩屏帝室的重要意义。在《回音室:1897-1935年跨国的中国画》中,他以“气韵生动”一词的翻译与流转为线索,揭示了思想传播中的“回音室”现象,展现了中国艺术在二十世纪的形成与跨国影响等。

《谁在看中国画》,梁霄/译,广西师范大学出版社·理想国,2020年4月版

《回音室:1897-1935年跨国的中国画》,梁霄/译,上海人民出版社·世纪文景,2024年5月版

见到柯教授时,他正忙于筹备一场国际学术会议——该会议于今年9月中旬举行,旨在纪念他荣休(注:2018年,柯教授从牛津大学艺术史杰出教授职位上退休),并表彰他卓越的学术成就、开创性的研究贡献以及丰富的策展与教学经历。会议期间,来自世界各地的二十多位学者围绕柯教授研究所启发的问题与理念,分别呈现同等数量的专题论文。柯教授也在会上发表题为《明代绘画会让我们感到悲伤吗?》的主题演讲。不过,他决定暂时不向我透露演讲的具体内容,但对我的其他问题则畅所欲言。他一谈起自己的工作,整个人就像是被点燃了一样,手舞足蹈,神采飞扬。

“任何学者都应读一些自己研究领域之外的书”

:您住在附近吗?我知道您曾在伦敦生活过,您更喜欢伦敦还是牛津?

柯律格:我住在牛津火车站附近。在此之前,我大部分时间都在伦敦生活。1977年我来到伦敦,在伦敦大学亚非学院(SOAS)读研究生,之后进入维多利亚与阿尔伯特博物馆(V&A)工作。后来,无论是在萨塞克斯大学还是在伦敦大学亚非学院任职,我都住在伦敦。2007年我到牛津大学任教,全家便从伦敦搬到牛津,并一直居住至今。当年从苏格兰搬到伦敦时,我觉得伦敦是世界上最棒的城市——就像在上海生活的人觉得上海最好,在纽约生活的人觉得纽约最棒一样。与伦敦相比,牛津规模更小,也不那么繁忙。我很庆幸曾在伦敦生活多年,对那里非常熟悉,现在仍常去伦敦看展览和演出。我的儿子与伴侣以及我们的孙女都住在伦敦。

:您现在还经常回苏格兰吗?

柯律格:实际上,我已经五年多没去过苏格兰。我是苏格兰人,但自从17岁后就没在苏格兰长期生活过。我在阿伯丁出生、上学,后来到英格兰读大学,但父母一直住在苏格兰。我以前经常回去看望父母,如今他们都已去世。现在我在苏格兰几乎没有直系亲人,但还有一些亲戚。如果用中国的“老家”这个概念形容,苏格兰就是我的“老家”。

:您曾提到,童年时经常去阿伯丁的博物馆,并在那里看到中国艺术品,这是否让您对中国艺术产生了兴趣?

柯律格:并不是,至少这不是主要原因。人们常常问我:你是怎么对中国产生兴趣的?在英国,几乎每个有一定规模的城市博物馆里都会收藏一些中国文物,苏格兰的博物馆也不例外,当然其中也包括来自非洲等世界各地的藏品。这并不能真正解释我为什么会对中国感兴趣,但可以说,那确实是我与中国的“第一次接触”。我第一次接触到中国艺术品,是在童年时期,在阿伯丁的博物馆里。

1996年,柯律格与王世襄先生在大英博物馆参观

:您最近在忙些什么?

柯律格:我刚写完一本书,这本书将于明年3月出版,主题是明朝皇室的历史。从某种意义上说,它像是一部家族史,既探讨家庭结构的影响,也呈现皇室家族的整体面貌。全书按时间顺序展开,从明初写起,而不是按主题分类。这类“编年史”类作品,我之前写得并不多。最初出版社邀请我写这本书时,我对这个题材并不怎么感兴趣,当时也在忙别的事情。但疫情封锁改变了这一切。当时被困在家里,为了提高中文听力,我每天都会在YouTube上看一集中国电视剧,其中包括62集的《大明风华》。这部剧虽属虚构,但部分情节却基于真实历史。同时,我也在研读清代官修的《明史》。两者在本质上都在“讲故事”,一个被视为可靠的史料,一个则是虚构的流行文化。我开始对它们之间的重叠之处产生兴趣,并发现《明史》中的一些故事非常精彩、难以置信。也就是说,我从2020年开始这本书的研究与写作。除此之外,我还完成了明朝文震亨《长物志》英文版的长篇序言。该书将于明年在英国出版,译者是前英国外交官托尼·布里森(Tony Blishen)。此书最初由中国出版社出版,英国的企鹅出版社最近购得其版权。近来,这是我人生中第一次不必为“下一本大书”而忙碌。过去我总是同时在写一本书、筹划下一本书。我未来可能会参与牛津博德利图书馆中国藏品展的相关工作。

:您的成长背景与中国似乎没有直接联系。那在您决定学习中文、走上汉学和中国艺术研究这条道路时,您的父母对您的选择产生了怎样的影响?

柯律格:他们几乎和中国没有任何联系。我的父母都出身工人阶级,四位祖父母都没有上过大学,早早就开始在工厂工作。一位祖父在苏格兰克莱德班克(Clydebank)工业区的胜家(Singer)缝纫机工厂上班,另一位祖父则在阿伯丁港口鱼市做搬运工。我的父亲在二战期间曾短暂就读格拉斯哥大学。尽管条件有限,祖父母和父母都热爱文学、喜欢阅读,并且非常重视教育。父母对我最大的影响,并不是具体的学科选择,而是他们的态度。多年后回望,我愈发感激:上世纪六十年代末至七十年代初,当我说想学中文时,他们并没有说“别傻了,你得学法律或医学”之类的话。他们没有替我规划未来,而是让我自由选择。我常想,如果当年他们反对我学中文,说“不要学,这不靠谱”,我的人生会怎样?幸运的是,他们活得足够长,亲眼看到我拥有一份成功的事业,成为牛津大学艺术史教授,并为此感到骄傲。我也觉得自己没有辜负他们的期望。

:您没有辜负他们。您是不是从小就很喜欢读书?

柯律格:小时候像我几乎是个“书呆子”,整天埋头看书。讲个故事:1974-1975年,我在北京语言学院留学,那时正值“批林批孔运动”的高潮,出版物并不多,但只要市面上有新书,我就会去买,即使当时中文并不好,看不懂也先买下来,比如28册的《明史》就是那时买的。我的室友是一位比我年长的中国老师,我们不算亲近。有一次,我拎着一堆书回宿舍,他冲我摇手指说:“你买的书有点乱!”我当时挺惭愧,因为他说得很对。我的阅读确实很杂:历史、文学、哲学、人类学……尤其是欧洲历史和艺术史。而且,我读书很随意,去爱沙尼亚度假,就狂读波罗的海的历史;去瑞典之前,就看瑞典历史。当然,有些必读书还是必须读的,同时也会“围绕主题”广泛阅读。这是牛津、剑桥流传已久的一个做学问的经验:研究一个课题,既要阅读与其直接相关的书籍,也要围绕主题进行广泛阅读。但我在研究时常常去读一些看似完全无关的书籍,灵感往往就从中迸发——会突然想到可以借用某个类比、现象,甚至具体事实。

我的阅读虽然有点杂乱、不够系统,但有时这正是创造力的源泉。学术需要兼顾两面:如果不够专注,会显得杂乱无章;如果只专注,又容易忽略重要而独特的东西。我认为任何学者都应读一些自己研究领域之外的书。欧洲艺术研究者也应了解其他国家或地区的文化,比如日本、中国,非洲、拉美的都行。这几乎是我能给出的最重要的建议:专注自己的研究,同时也要涉猎别的领域。

:您也是这样教导学生的吗?

柯律格:是的,我总是建议学生多读本专业以外的书。如今,人工智能正在颠覆一切,有人觉得“不用读书了,问ChatGPT或Google就行。”但我不相信机器能拥有人的创造力。比如这个月,大卫·鲍伊中心将在维多利亚与阿尔伯特博物馆的东馆仓库(V&A East Storehouse)开幕。鲍伊为什么有趣?因为他对各种东西都感兴趣,并广泛吸收。具有创造力的艺术家往往如此,学者在某种程度上也应如此。我遇到的最令人兴奋的学者几乎都有一个共同特点:兴趣广泛、博览群书。学术不像文学或艺术那样是一种直接创造,但确实包含创造性元素,关键在于如何在专注与广泛涉猎之间取得平衡。学术还带有某种表演性。我在大学时演过很多话剧,毕业后停了,但讲课其实也是一种表演。内容再好,如果小声嘀咕没人会共鸣,你得学会“演”。学术与文学还有一个重要区别:学术作品往往很快过时,而文学或艺术作品可以流传几百甚至上千年。学术作品的“保质期”较短,我不认为一百年后还会有人读我的《中国艺术史》。

柯律格近照,拍摄于2025年

“一个灵感往往会引发另一个灵感”

:您出版了许多著作,比如《长物》《雅债》《早期中国的图画与视觉性》《藩屏》《明代的图像与视觉性》《中国艺术》《丰饶之地:明代中国的园林文化》等,题材既多样又深入,您通常如何决定研究主题的?现在还有什么新的题材是您特别想要探索的?

柯律格:我其实不太确定。通常是有人邀请我做某件事,或者某件事突然出现,引起了我的兴趣。比如,我为什么会对园林感兴趣?答案很简单,源于一次邀请。1990年,荷兰莱顿大学植物园(Hortus Botanicus Leiden)要举办关于园林史的研讨会。这座植物园成立于1590年,也就是晚明时期,是欧洲第二古老的植物园。研讨会的主题是讨论1590年世界各地的园林情况,组织者打电话问我是否感兴趣。我觉得很有意思,于是做了相关研究,并在会议上分享了论文。正是因为这次会议,我对中国园林产生了浓厚兴趣,随后便写下了整本关于明代园林的书。类似的情况发生过好几次。一个灵感往往会引发另一个灵感,比如写中国园林书时,我想起了文震亨,并开始关注他家族的其他成员,尤其是文徵明(注:文震亨是明代作家、画家和园林设计师,是著名画家文徵明的曾孙),他写过很多关于园林的作品。于是我又萌生了写一本关于文徵明的书的想法。由邀请产生灵感的书还有——《大明》源于我在牛津大学做的“斯莱德系列讲座”(The Slade Lectures);《谁在看中国画》则源于我在华盛顿国家美术馆做的“梅隆系列讲座”( Mellon Lectures)。

有时,我也会被“特别有趣”的事情吸引,这类研究完全是偶然的。比如《藩屏》就与湖北梁庄王墓的考古发现密切有关。那次发掘公布了一批之前人们未曾见过的丰富材料,促使我思考帝国贵族、地方藩王及其文化生活。总之,我并没有明确的长期学术规划,也没有“先研究这个,再研究那个”的计划,很多研究主题其实都是偶然产生的。当然,你必须抓住这些出现的机会。

《藩屏:明代中国的皇家艺术与权力》,黄晓鹃/译,河南大学出版社,2016年5月版

:您的作品在中国很受欢迎。您觉得这是因为您用西方学者的视角研究中国艺术吗?

柯律格:我可能是最不适合回答这个问题的人。刚开始工作时,我根本无法想象我的作品会被翻译成中文,会有中国读者。即使没有,我也不觉得遗憾,因为这就是学术研究的常态。但当它真的发生时,我感到既惊喜又欣慰。确实,我收到一些中国读者的反馈,他们觉得我的书有趣,视角略有不同。我并不是说我的书更好,只是不同而已。拿文徵明来说,这家咖啡馆里有多少人听说过他?大概没几个人,对吧?而在中国,任何受过中学教育的人——大概上亿人——都知道他。这说明,我研究的内容在英国可能显得边缘、冷门,但在中国却是主流。我写的关于文徵明的书,也许不是唯一的一本,但肯定是英文世界里为数不多的几本之一;而在中国,有大量关于文徵明的著作。因此,如果中国读者读了我这本书的中文译本,不喜欢也没关系,因为他们还可以看其他研究成果。我的书并不是他们了解文徵明的唯一来源,而是更大图景中的一部分。他们读完后,可能会说“我不确定他说得对”,但这本书依然有趣,提供了一个不同的视角。

:您一直在为西方读者写作吗?您的书为什么能既通俗易懂,又保持学术深度?

柯律格:是的,我仍然主要为西方读者而写。中国读者的出现,是一个意外的惊喜,也让整个写作过程更加有价值。很多年前,牛津大学教授、著名汉学家杜德桥(Glen Dudbridge)曾告诉我:他写关于中国文学的书,而他唯一关心的读者只有中国的四五位学者,他希望这些人觉得他的学术水平足够高。他是一位伟大的学者,但他的书有些枯燥,除了专家几乎没人会读。我一直希望能把我感兴趣的中国文化、艺术和历史介绍给更多西方读者——前提是他们愿意读我的书。我希望写他们能读懂,并且觉得有意义、有趣的作品。因此,我的书依然是在为西方读者而写。

在进入大学教书前,我在维多利亚与阿尔伯特博物馆工作了15年。博物馆的工作面向公众,而不仅仅是学者。当时这份工作主要有两个方面:一是向学术界传达新的研究成果;二是向公众讲述这些知识。因此,我必须同时具备这两方面的能力。新的研究结果与向公众传播就像一张纸的两面。同时,这也与教学有关。我在牛津大学教授中国艺术课程,大多数学生都很聪明,但他们对中国可能一无所知。我不能假设学生已有相关知识,所以必须解释清楚。系里的课程有必修课和选修课。我讲的是明代中国课程,如果学生觉得无聊,就不会选这门课,所以必须让他们觉得课程有趣。

:您出版了这么多书,每一本都有不同的特点和意义。如果要选几本您最喜欢的作品,您会推荐哪几本?为什么?

柯律格:这就像问一个人:“你有很多个孩子,最喜欢哪一个?”我很难回答。每一本书都有让我自豪的地方,各自不同的特点,也都有不足。如果要说更有意思的,大概是《长物》这本书也许是大家最熟悉、最受欢迎的,但它并不是我的第一本著作。我的第一本书是1984年出版的《中国外销水彩画》(Chinese Export Watercolours)。 《长物》至今已出版34年,还在再版。对一本学术书来说,这寿命相当长。几个月前为英文版写导言时,我又翻了一遍《长物》,心想:“三十多年过去了,我还认同当年的观点吗?”平时我几乎不看自己写的书,那次重读却觉得它写得不错,有一种难以言说、可以称为“无忧无虑”的气质。当年我完全出于兴趣写这本书,不是为了求职、评职称或争终身教职。那时我在博物馆工作,有一份几乎像“铁饭碗”的工作,没有必须写好的压力,只是随心地写想写的东西。学术界不同,尤其年轻学者,为了写出有影响力的作品,会感到各种焦虑。我不觉得自己有多么聪明,但觉得很幸运:在合适的时间、地点写了这本书。同时,我当时确实有一个核心观点。当时英国学界正热烈讨论“现代性”与“物质文化”,并认为“物质文化”是西方“现代性”独有的标志。我心想:这不对。我希望用这本书证明“物质文化=现代性=西方”这一论断并不成立。因此,《长物》一方面写得轻松随意,另一方面又有清晰而强烈的主旨,这才赋予它独特的能量与吸引力。

《长物:早期现代中国的物质文化与社会状况》,高昕丹、陈恒/译 洪再新/校,生活·读书·新知三联书店,2019年1月版

“我觉得他的画挺可爱的,但谈不上多好”

:蒋彝以“哑行者”作品为人熟知,几年前,他在牛津的故居也挂上了蓝牌。您在《蒋彝和他的文友:旅英华人的艺术创作与社会交往(1930–1950)》中专门讨论了他的艺术思想与艺术史地位。您如何看待蒋彝及其职业生涯?

柯律格:他确实是一个有趣的案例。他最初有一段政治生涯,随后来到英国学习政治。显然,初到英国时,他并不是中国知名的艺术家,严格来说,他甚至不能算真正的艺术家。在英国,他需要谋生,需要寻找立足之地。他发现人们对中国艺术感兴趣,于是以此维生。从某种角度看,他的职业生涯并不算特别成功。他在英国短暂流行,取得了一定的成就,尤其是在二战期间,他的书迎合了当时人们逃避现实的需求——大家不想看战争和轰炸的报道。他的风格低调、古怪又俏皮,但他并没有成为大名鼎鼎的艺术家。在英国的二手书店里,总能看到蒋彝的书,这说明他当年确实有一定人气。后来,他在英国几乎被遗忘。如今,随着中国学者对海外华人历史兴趣的增加,越来越多的人关注他。他也逐渐成为一个“大人物”。下周,纽约邦瀚斯(Bonhams)将拍卖他创作的熊猫书《金宝与花熊》(Chin-Pao and the Giant Panda)的原始插画。我相信这些作品会拍出高价,而买下它们的,很可能会是中国收藏家。(注:柯教授后来告诉我,它们以14080美元的价格售出,这算不上是特别高的价格。)

英国人觉得蒋彝在中国很有名,中国人又觉得他在英国很有名,但实际上他在两地都算不上大名鼎鼎。在某种程度上,蒋彝是一个“异乡奇观”:他的技能在英国人眼中并不特别引人注目,但他们对他的“中国人”身份感兴趣。毕竟在二十世纪三十年代的英国,中国人非常少。若把他与同时期在英国的老舍相比——老舍是中国文化中的重要人物,也是二十世纪的重要文学家——当时老舍在中国很有名,但在英国却不为人知,直到最近,他的作品的英文译本才出版。老舍写过不少关注当时社会问题的作品,比如种族主义问题,而蒋彝对这些问题却轻描淡写。

《蒋彝和他的文友:旅英华人的艺术创作与社会交往(1930–1950)》,周小进、崔新羽 等/译,东方出版中心,2023年10月版

:您如何看待蒋彝的作品,尤其是他的水彩插画和“哑行者”系列?

柯律格:说实话,我觉得他的画挺可爱的,但谈不上多好。从某种程度上也很独特,因为那些作品以他独有的风格描绘了英国景象。我读过蒋彝的大部分著作,但并不是他的忠实粉丝。这些作品有明显的时代感,也可以说是一种“时代魅力”。我能理解它们为什么能在上世纪三十年代畅销,但流行文化经不起时间考验,曾经时尚的东西终会褪色。恐怕现在很少有人读蒋彝的书后会觉得“这真精彩”。我觉得蒋彝“打牌打得很聪明”——他很清楚自己要做什么,从而为自己赢得了一席之地。他曾为芭蕾舞演出设计过舞台布景,也为BBC工作,但没能成为BBC的公众人物。这很大程度上与他的英文口音有关。当时BBC对播音口音要求苛刻,甚至带有种族歧视。因为中国口音,蒋彝无法在BBC电台公开谈论自己的作品。不过,在那个时代尽己所能并取得一定成就,他始终是一个有趣、令人着迷的研究对象。我觉得《蒋彝和他的文友》这本论文集非常好,我喜欢其中丰富的内容,也很自豪能参与其中。

蒋彝为《金宝与花熊》创作的插画

:那么,您是如何参与这个项目的?您文章中引用了许多关于蒋彝的重要史料,这些资料都是如何收集到的?

柯律格:保罗·法兰奇(Paul French)写过多本关于中国的书。他的《午夜北平》讲述了上世纪三十年代一桩著名的谋杀案,他最近又出版了《她的莲花年:喧嚣二十年代的中国与华丽丝·辛普森的塑造》(Her Lotus Year: China, the Roaring Twenties, and the Making of Wallis Simpson)讲述华丽丝·辛普森在中国的经历。他也是推动在牛津为蒋彝旧居设立“蓝牌”的关键人物。由于伦敦的房子被德军炸毁,蒋彝二战时期曾住在牛津。我也参与了这块蓝牌的申请。

后来,我们在阿什莫林博物馆(Ashmolean Museum)举办了一场关于蒋彝及其作品的研讨会,大家都觉得讨论非常有意思,应该结集出书。当时有人问我是否愿意从艺术史角度写一篇关于蒋彝的文章,我就答应了。如今,大多数资料已经数字化,许多报纸和杂志都能在线查到,这和四十年前完全不同。最早我用钢笔写书稿,再交给博物馆地下室的打字室,由一排排女打字员打出来。现在可以直接在网上搜索,比如通过数字化中英文报纸可以查到蒋彝的大量资料。当然,不能只输入他的名字,否则几乎毫无收获,需要在更专业的数字化报纸数据库中查找。这些数据库通常需要付费,但大学图书馆一般都能访问。利用现代手段,可以找到许多原本不知存在的资料,比如展览评论等。技术革新极大改变了学术研究的方式,但需要机灵和技巧——你得想:怎么找到这个?要不要在这里查?这其实是一种做学术的“技能”。最初这些技能全都与纸本书有关,而现在,我家里那整面墙的工具书几乎再没翻过。

:那您现在写作完全依赖在网络上搜资料吗?

柯律格:当然不是。你不能完全依赖网络,必须结合多种方法。网上搜到的资料远远不够,你还需要顺着直觉去追踪,去图书馆查阅,验证各种猜测——比如“这里看看,有没有,那里找找,也许有”。同时,你还得认真读手头的资料。比如蒋彝1935年写了一本关于中国艺术的书,我会仔仔细细地读,一边读一边思考:他到底想表达什么?他为什么这样写?这个观点从哪里而来?我注意到他挑选的插图很特别,就会好奇:他为什么选这些图?这些图从哪里来?于是我去查了当时其它书籍里的插图,最终找到了它们的来源。光靠搜资料是做不到的,人工智能也不行。比如你问ChatGPT“蒋彝的插图从哪儿来的”,它根本不知道——当然现在可能知道了,因为它“盗用”了我写的论文(笑)。人工智能更多是“知识检索”,而不是“知识创造”,两者区别很大:机器可以比人更快地找到已有的信息,但不能创造全新的想法或理解——至少目前还不行。

:您能分享一下,自己这种能敏锐判断研究方向的能力是如何形成的吗?这种经验能传授给学生吗?

柯律格:恐怕没有秘诀。这完全靠多年经验积累,无法直接教授。也就是说,如果问“我该怎么做研究”,我帮不了你,但可以针对某个具体问题提供指导——比如学生问:“我想研究这个,应该从哪里入手?”那我就能给出具体建议。方法总是针对具体问题的,并不存在所谓“通用的研究方法”,也没有一套固定规则,更多靠感觉和直觉,凭一种“也许可以往那个方向试试”的判断。如果那个方向没收获,就去试试别的方向。

“我的目的是质疑‘欧洲中心论’”

:您显然撰写了多部聚焦明代的著作,明代似乎是您长期关注的研究方向。您是从什么时候开始对明代产生兴趣的?

柯律格:这其实是自然而然的事情,一件事引出另一件事。研究生时期,我主要对清代文学感兴趣,我的博士论文也是关于清代的。研究必须有聚焦,而明代之所以特别吸引我,部分原因是资料丰富——既有实物,也有文献。相比之下,唐代虽有雕塑和陶瓷,但木器、纺织品、绘画等材料几乎未保存。明代几乎是第一个可以看到“完整存世面貌”的时期。我对欧洲史最感兴趣的也是“近代早期”(Early Modern Period)的历史(约1500年至1800年)。上学时读得最多的书也是关于这个时期的。这在某种程度上也与我现在的研究形成了呼应。我对其他时期并非完全不感兴趣,但对古代中国——比如青铜时代、汉代甚至唐代——没有那么热衷。我研究明代的同时,也一直教授二十世纪的内容。我发表的大部分作品关于明代,但教学内容涉及二十世纪。我第一本二十世纪主题著作是《回声室》,我对二十世纪尤其是上半叶、民国时期及新中国成立前的艺术世界非常感兴趣——那个时期充满新思想和新运动。

:在您的著作《大明》中,您探讨了明代中国的文化和艺术发展。您能否谈谈,为什么您认为明代在视觉和物质文化方面具有重要性?在比较中西“现代性”或文化高峰时,为什么学术叙事往往忽视明代?您又如何看待明代与欧洲文艺复兴或启蒙运动之间的对话可能性?

柯律格:“近代早期”这个概念一直让我很感兴趣,也让我困惑,很多人认为它不准确,但不管怎样,我确实用过它。在一次讲座中,我列举了一堆事物,大多数西方听众以为这些只发生在欧洲“近代早期”,比如小说、印刷的普及——而我只是指出,这些在中国也发生过。我的目的是质疑“欧洲中心论”,说明所谓“欧洲独有”的很多观点,其实只是无知的产物——并不是因为“欧洲比中国好”,而是他们根本不了解中国。现在这种情况有所改善,也许我的工作多少起了一点作用。但直到最近,有人在写欧洲史时仍会写:“文艺复兴时期欧洲有了印刷术”,可印刷术是谁发明的?中国啊!所以我的意思是,如果在无知的基础上谈“独特性”,那是站不住脚的;只有在知识的基础上讨论差异,才更有意思。就像我说:我家比你家好,因为我家有洗衣机。可也许你家也有洗衣机。真正有意义的讨论是:我家有书,你家也有书——各自有什么书?这样比较才真正有价值。

《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》,黄小峰/译,生活·读书·新知三联书店,2019年8月版

:“Superfluous Things”(长物)和“Elegant Debts”(雅债)这两个词是您创造的吗?

柯律格:“Superfluous Things”(长物)这个译名不是我创造的,最早出自荷兰学者高罗佩(Robert Van Gulik)二十世纪五十年代的一本书。他虽非英语母语者,但英语很好。我只是沿用了他的译法。我真正“发明”的是“Treatise on Superfluous Things”(长物志)。至于“雅债”,这个词最早由文徵明使用,我只是将其译为“Elegant Debts”。换句话说,我创造的是译名,而非单词本身。

《雅债:文徵明的社交性艺术》,刘宇珍 等/译,生活·读书·新知三联书店,2019年1月版

:十七、十八世纪欧洲曾出现“中国风”(Chinoiserie)艺术潮流。请问,您认为这种风格为何在当时盛行,而如今又为何不再流行?

柯律格:“中国风”并不是十七、十八世纪唯一的艺术风格,只是其中之一。它的出现与全球联系增强和贸易扩大密切相关。早在十五世纪,葡萄牙人便沿非洲西海岸开辟航线,逐渐通往印度洋与东方,这为后来全球贸易和殖民扩张奠定了基础。到了十七、十八世纪,中国商品开始大规模进入欧洲,同时欧洲商品也传入中国。“中国风”本质上是这种全球交流加深的结果。欧洲学者很早就开始研究这些现象,而中国学界直到近几十年才逐渐关注。上世纪八十年代,有几位中国学者第一次来英国维多利亚与阿尔伯特博物馆,我向他们展示中国生产的“外销瓷”,他们竟说:“这不是中国生产的,是欧洲制造的。”因为这些瓷器确实在中国烧制,但完全是为了出口海外,中国国内极少流传,中国博物馆里也几乎没有收藏。因此,中国学者真正系统研究外销瓷,不过是过去三十年的事。这在某种意义上是对自身历史的一种“再发现”,也是对海外相关历史的一种重新认识。

类似情况还出现在园林研究方面。如今,许多中国学者热衷于探讨中国园林对西方园林设计的影响,但在欧洲学界,这早已是常识。事实上,欧洲学者也很早意识到中国对西方哲学的影响,比如莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)就曾阅读过耶稣会士翻译的中国哲学文献,并从中受到启发。而中国学者直到最近才意识到:“天啊,这真有趣。”因此,当代中国关于中国文化及其世界影响的研究正在迅速兴起。这与中国思考自身在当今世界的位置及文化影响力密切相关。

:我很好奇,您的家里会是什么样子?是否陈列了许多中国物件?您会收藏一些中国艺术品吗?

柯律格:我学生时代确实收集过一些中国物件,会去古董店买一些东西。当时买的都不太贵,也不算精美。一旦进入博物馆工作,这种欲望就完全消失了。每天的工作就是接触最精美的中国瓷器,你就不会再对跳蚤市场里的“中国货”感兴趣了。我家里有一间书房,摆满了与中国相关的东西——主要是书,但不仅限于中文书。书房里还有我和妻子买的书画,以及一些中国朋友赠送的纪念品等。但在客厅、卧室等生活空间,我们几乎没有和中国相关的摆设。

(感谢牛忠东老师为访谈提出的珍贵建议!)